❷『梁書』諸夷伝

『梁書』諸夷伝・倭の条をもほとんど『倭人伝』からの写しである。『後漢書』倭伝同様「『三国志』にいう」といった断わりを入れていないから、3世紀当時の倭国が梁代にもそのまま存在したかのようでさえある。しかも、滅茶苦茶といえるほどに誤字・脱字・錯誤が目立つ。伝の末尾につけ足し的に置かれた倭の条を任されて、先史だけを頼りに書いたであろう編纂スタッフのデキの悪さもまた、他よりも頭二つほど抜きん出ている。

●『梁書』諸夷伝・倭の条から抜粋

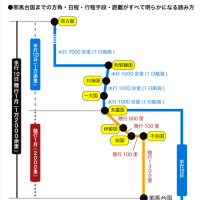

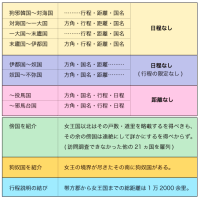

倭は自ら太白の後という。俗みな文身す。帯方を去ること万二千里。大抵会稽の東に在る。相去れ絶えて遠し。

帯方より倭に至るには、海に循い水行す。韓国を歴て乍ち東し乍ち南し七千余里。

始めて一海を度る。海を闊ること千余里、澣海と名づく。一支国に至る。

又一海を度る千余里、末盧国と名づく。

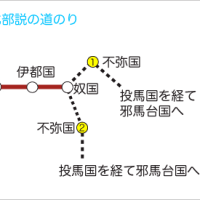

又東南陸行五百里、伊都国に至る。

又東南行百里、奴国に至る。

又東行百里、不彌国に至る。

又南水行二十日、投馬国に至る。

又南水行十日陸行一月、祁馬臺国に至る。即ち倭王の居る所。

………(中略)………

漢の霊帝の光和中に倭国乱れ、相攻伐して年を歴る。乃ち、一女子卑弥呼を共に立てて王と為す。弥呼に夫婿なし。鬼道能く挟けて衆を惑す。故に国人これを立てる。男弟ありて国を治るを佐く。王と為してより、見る者あるも少なし。婢千人をもって自らに侍わす。ただ一男子を使わして、教令を伝うるに居所に出入りす。常に兵ありて宮室を守衛す。

景初三年、公孫淵を誅後、卑弥呼始めて使を遣わし、魏に至り朝貢す。魏、以って親魏王と為し、金印紫綬を假える。正始中卑弥死す。更に男王を立てるも国中が服わず、更も相誅殺す。復、卑弥呼の宗女・臺與を立てて王と為す。

その後復男王立つ。並びに中国の爵命を受ける。

晋の安帝の時、倭王賛あり。賛死して弟の弥立つ。弥死して子の済立つ。済死して子の興立つ。興死して弟の武立つ。斎の建元中、武を持節督、倭・新羅・任那・伽羅・秦韓・慕韓、六国諸軍事鎮東大将軍に除す。……(以下略)

●『倭人伝』との違い

・「倭は自ら太白の後という」。いきなり倭人の「人」が抜けている。

・「帯方郡から万二千里」と書いているが、どこまでの距離なのかが分からない。

(『倭人伝』は、「帯方郡から女王国まで万二千余里」と書いている)。

・「帯方より倭に至るには、海に循い水行す」。海に循ってどう行くというのか。

(『倭人伝』は「海岸に循って行く」と明言している)。

・「韓国を歴て乍ち東し乍ち南し」。

(『倭人伝』は「乍ち南し乍ち東し」で方角どりが逆である)。

・狗邪韓国を省略しているから、どこへ到着してどこから渡るのかが分からない。

・さらに対馬には寄らなかったのかどうか、そこが省略されて、対馬との間の澣海を渡って一支国に至っている。

・必然的に、『倭人伝』では末盧国まで10000里のはずが、ここでは9000里の計算になる。以下、不弥国までは推して知るべしである。

・不弥国から南へ水行20日も行ったところに投馬国があり、そこからまた水行10日と1ヵ月かけて邪馬台国に至るという。

・12000里から9700里を引いた残り2300里を、水行30日と陸行30日かけて邪馬台国に着くことになる。

・『倭人伝』のいう兵(武器)を兵士と誤読している。

「卑弥呼の宗女・臺與を立てて王となす」という一文から、「その後復男王立つ。並びに中国の爵命を受ける」と、いきなり『宋書』あたりへ飛んでつなげたようだが、微妙に時間のずれがある。そのあたりをみてみよう。

●他の歴史書との違い

・『宋書』倭国伝

「晋の安帝の時、倭王賛あり。賛死して弟の弥立つ。弥死して子の済立つ。済死して子の興立つ。興死して弟の武立つ」。

・『晋書』安帝紀

義熙9年(413年):「この歳、高句麗、倭国及び西南夷銅頭大師並びに方物を献ず」。

晋の安帝は397年から419年まで在位した。その後、形だけの恭帝の代が420年まで続き、同年中に宋が建国される。倭王・讃は、421年に宋の武帝に朝貢している。義熙9年に晋の安帝に朝貢したのが誰かは判然としないのだが、『梁書』倭の条はこれも讃にしてしまっている。

「斉(南斉)の建元中、武を持節督、倭・新羅・任那・伽羅・秦韓・慕韓、六国諸軍事鎮東大将軍に除す」。

・『宋書』倭国伝

昇明2年 (478年) : 「武を使持節、都督、倭、新羅、任那、加羅、秦韓、慕韓、六国諸軍事、安東大将軍、倭王に除す」。

倭王・武が上表したのは斉が興きる前年の478年で、その相手は宋のラストエンペラー順帝だった。続いて興きた南斉の建元中とは、479年から482年の4年間を指す。

・『南斉書』東南夷伝・倭国

建元元年(479年) : 「使持節、都督、倭・新羅・任那・加羅・秦韓・六国諸軍事、安東大将軍、倭王武を新に進めて除し、号を鎮東大将軍と為す」。

「倭・新羅・任那・加羅・秦韓」と単純ミスで慕韓が抜けて5国になっているのだが、平気で「六国諸軍事安東大将軍……」とやっている。しかも、進爵の「進めて号す」を「進めて除す」としているところをみると、『宋書』からの書き写しの可能性が高い。

『隋書』倭国伝には「魏より斉(南斉)に至り、梁、代々中国と相通ず」とあるが、私は、王座が安定しなかった南斉朝と倭国との間に通交があったとは見ていない。

南斉という王朝は、7代わずか24年間で滅亡した。帝室の確執は南朝の中でも最も激しかったといわれている。 王座の暖まる暇さえなかった南斉王朝にあって、果たして即位儀礼の進爵すら行なわれたかどうかは疑わしい。

●その他の誤字・脱字・異同

・太伯の伯が白になっている。

・陸行1月が「陸行1月日」になっている。

・邪馬台国が祁馬台国になっている。

・卑弥呼の卑を姓とみたのか、卑が抜けて「弥呼に夫婿なし」となっている。

・かと思うと、「正始中、卑弥死す」で呼が抜けている。

・親魏倭王の倭が抜けて親魏王になっている。

・倭の五王の初代・讃が賛になっている。

・『宋書』の言う倭の五王の第二代は珍なのだが、これが弥になっている。

・任那の那の「へん」が、実は舟になっている。

・『宋書』にある武の爵号の使持節都督が、二字抜けて持節督となっている。末尾の「倭王」が抜けている。

※使持節は、州刺史と郡太守以下の官職を処罰できる公認資格。使の抜けた持節は官位のない者を処罰できる公認資格で、実際にあった役職名ではある。一方、督だけの役職名は存在しない。都督・都監・都指揮史、これらは諸州の軍事を司る役職名。都護・節度使・都監都護が、諸州監察の役職名である。どうやらこの編纂スタッフは、中原の歴史だけではなく官庁組織の知識にも疎かった感触がある。

卑弥呼の名前を間違えたり、卑弥呼や武の王号を抜かしたり、まったく無礼千万で王朝の歴史書としては恥ずかしい限りである。思うに、紀伝体の体裁を整えることだけが優先して、かなりいい加減な人間に書かせたのだろう。むろん、緻密な校閲をやっていればこんな現象は起きない。ずさんだったのか伝末尾の「倭の条」を軽視したのか、関係者の姿勢というものをかいま見せる。

ご覧の通り。先史の抜き書き写しの部分をみても、誤字・脱字・手違い・錯誤が異常に目立つ。担当スタッフのモチベーションの低さとデキの悪さは相当なものである。

一部で「度る・一支・対馬・邪馬臺」の文字検討の資料にはなる。しかし、中国正史に大ざっぱな記録というものがあるとすれば、この右に出るものはないだろう。中国の歴史書としては最初に「景初3年」とした『梁書』倭の条が、こうした先史の読解力と散漫な注意力と、いい加減な考証力でもって書かれていることは紛れもない事実である。

● 進爵は一つの儀式

古来、帝位についた者は大赦と進爵をやったようだが、進爵とは、即位儀礼として周辺諸国の王の爵位を上げるものである。『梁書』の進爵に関する記録をみてみよう。

・高帝紀

「天監元年(502年) : 鎮東大将軍倭王武を進めて征東大将軍と号す」。

・諸夷伝・倭

「斉の建元中、武を持節督倭新羅任那伽羅秦韓慕韓六国諸軍事鎮東大将軍に除す」。

高帝紀のほうは「進めて征東大将軍と号す」なのだが、諸夷伝・倭では「鎮東大将軍に除す」としている。将軍の肩書きもも違えば「号す」が「除す」である。

諸夷伝のほうはあてにならない。 高帝紀の続きをみよう。天監元年(502年)に「鎮東大将軍倭王武を進めて征東大将軍と号す」とあったが、このとき同時に進爵を行なったのは以下の通りである。

高句麗王・高雲:車騎将軍を進めて車騎大将軍と号す。

百済王・余大:鎮東大将軍を進めて征東大将軍と号す。

宕昌王・梁弥□: 安西将軍を進めて鎮西将軍と号す。

倭王武:鎮東大将軍を進めて征東大将軍と号す。

河南王・吐谷渾休留代:鎮西将軍を進めて征西将軍と号す。

この記録に続けて、帝位を禅譲した巴陵王に和帝と追諡して、「一依故事(古来のしきたりに依った)儀礼を終えた」とある。つまり、高句麗王、百済王、宕昌王、倭王、河南王が同時に使者を遣わして一同に介したというのではない。古来からの皇帝即位の通例である進爵儀礼で、それぞれの王の爵位を引き上げてやったというのである。

事実ここには、「拝す」「賜う」「封ず」「除す」でもない。ただ「進めて号す」である。梁建国の褒賞・特赦・祝賀の一環として格上げをやったのである。平たくいえば、「梁朝ではそういう称号で呼ぶことにした」という程度のことである。

また、「進爵対象となる武が502年まで生存していたか」という疑問もある。その可能性がなければ、倭国との外交交流もなく形式的に進爵をやったものか、この記録が「ねつ造記録」ということになる。

この進爵については、諸夷伝・倭でも「高祖即位、武を進めて征東大将軍号す」と書いているが、倭国が使者を送って朝貢したとは一切書いていない。私は、梁と倭国との間で外交交流があったとは見てはいない。

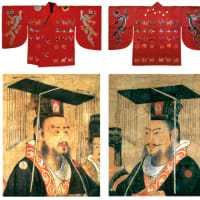

●「職貢図」のねつ造疑惑

私は、梁という時代の残した倭人と倭国に関する文物には極めて強い不信感を抱いている。そんなもう一つの事例として「職貢図」のねつ造疑惑を紹介する。

梁と朝貢関係をもった周辺諸国25カ国の使者を描き写したとされるものが、有名な職貢図の原画だといわれる。オリジナルは、梁の武帝蕭衍(しょうえん)の第七子・蕭繹(しょうえき・508~554年)の作だとされる。だが、これは非常におかしい。

件の図で倭国の使者と百済の使者と比較すると、衣装などに格段に時代の開きが見られる。この当時、百済と倭国にあれほどの文化的格差があったとも思えないことから、とてもとても6世紀の倭人を写生したものとは思えない。おそらくは、『倭人伝』の風俗を紹介した記録から想像して描いたものと思われる。

そもそもの疑問は先項で述べた通り、倭国が梁と朝貢関係をもった可能性があったか否かにある。『梁書』武帝紀にこういう記録がある。

「天監元年(502年)、鎭東大将軍倭王武を、進めて征東大将軍と号す」。

このほかには、『梁書』帝紀に倭国の記録は登場しない。ややもすると倭国が梁に朝貢したように誤解するが、そういう解釈が成立しないことは先に説明した通りである。つまり、倭国が梁朝に朝貢の使者を派遣した事実はない。なのに武帝の第七子・蕭繹(しょうえき)が、梁にやってきた倭国の使者を写生したのだという。万歩譲って武帝紀のいう502年に朝貢したとしよう。すると、蕭繹はこの時の倭国の使者を描いたことになるが、蕭繹は502年当時はまだ6歳にしかなっていない。

もうお分かりだろう。つまり、倭国との交流はなかったが国家の威容と体裁のために武を進爵したように、倭国からの朝貢はなかったが、職貢図の体裁を整えるために25カ国すべてを揃えるべく、『倭人伝』から想像して描いたのである。かくいう確かな証拠がある。

図に添えられている文章が、3世紀に『倭人伝』に書かれた情報抜き書きの範囲を出ていない。梁政府としては、先史に頼って得た情報以外には、倭人と倭国に関してはほとんど生きた情報を得ていなかったことが明白である。絵にある添書きをみてみよう。

「倭国使:倭国は帯方東南の大海の中に在り、山島に依りて居る。帯方より海水に循い南下しながら東して、三十余国ばかりを歴てその北岸に対す。万余里」。

6世紀の梁代には帯方郡は存在していない。(帯方郡の存続期間は204~313年の109年間)。この職貢図は隣に百済の使者を描いているのに、「倭人は百済東南の大海の中に在り」としなかった間抜けぶりである。つまり、添えられた文章が自ら、「この絵に描かれている倭人と添え書きは『三国志』倭人伝から引いております」と告白しているようなもの。まさに『梁書』諸夷伝・倭が、紀伝体の構成を整えるために『三国志』倭人伝から、間違いだらけで丸写しをやったのと同じことが職貢図でも行なわれているのである。

『梁書』諸夷伝・倭の条の冒頭をもう一度をみてみよう。

倭は自ら太白の後という。俗みな文身す。帯方を去ること万二千里。大抵会稽の東に在る。相去れ絶えて遠し。帯方より倭に至るには、海に循い水行す。韓国を歴て乍ち東し乍ち南し七千余里。始めて一海を度る………」。

ここでも梁代に存在した百済を基点にせず、方角は不明のまま「帶方を離れること萬二千餘里」としている。つづいて『後漢書』から引いたと思われる「大抵会稽の東に在る。相去れ絶えて遠し」となると、もう支離滅裂である。そうかと思うと、梁代には狗邪韓国が存在していない「ことは」分っていたらしく、その部分を削除したために、どこを基点にするのかも不明なまま「始めて一海を度る」と書きつなげている。

このように、「梁という時代を記録した倭人と倭国に関する情報・文物」にかぎっては、信憑性という点でまったく信頼がおけない。ここから無批判に論証資料に「活用」する場合には、「間違い」「検証不足」といった指摘批判を受ける宿命にある。

●先へ読み続けるにはページ左下部にある「次ページのタイトル」をクリックしてください。

『梁書』諸夷伝・倭の条をもほとんど『倭人伝』からの写しである。『後漢書』倭伝同様「『三国志』にいう」といった断わりを入れていないから、3世紀当時の倭国が梁代にもそのまま存在したかのようでさえある。しかも、滅茶苦茶といえるほどに誤字・脱字・錯誤が目立つ。伝の末尾につけ足し的に置かれた倭の条を任されて、先史だけを頼りに書いたであろう編纂スタッフのデキの悪さもまた、他よりも頭二つほど抜きん出ている。

●『梁書』諸夷伝・倭の条から抜粋

倭は自ら太白の後という。俗みな文身す。帯方を去ること万二千里。大抵会稽の東に在る。相去れ絶えて遠し。

帯方より倭に至るには、海に循い水行す。韓国を歴て乍ち東し乍ち南し七千余里。

始めて一海を度る。海を闊ること千余里、澣海と名づく。一支国に至る。

又一海を度る千余里、末盧国と名づく。

又東南陸行五百里、伊都国に至る。

又東南行百里、奴国に至る。

又東行百里、不彌国に至る。

又南水行二十日、投馬国に至る。

又南水行十日陸行一月、祁馬臺国に至る。即ち倭王の居る所。

………(中略)………

漢の霊帝の光和中に倭国乱れ、相攻伐して年を歴る。乃ち、一女子卑弥呼を共に立てて王と為す。弥呼に夫婿なし。鬼道能く挟けて衆を惑す。故に国人これを立てる。男弟ありて国を治るを佐く。王と為してより、見る者あるも少なし。婢千人をもって自らに侍わす。ただ一男子を使わして、教令を伝うるに居所に出入りす。常に兵ありて宮室を守衛す。

景初三年、公孫淵を誅後、卑弥呼始めて使を遣わし、魏に至り朝貢す。魏、以って親魏王と為し、金印紫綬を假える。正始中卑弥死す。更に男王を立てるも国中が服わず、更も相誅殺す。復、卑弥呼の宗女・臺與を立てて王と為す。

その後復男王立つ。並びに中国の爵命を受ける。

晋の安帝の時、倭王賛あり。賛死して弟の弥立つ。弥死して子の済立つ。済死して子の興立つ。興死して弟の武立つ。斎の建元中、武を持節督、倭・新羅・任那・伽羅・秦韓・慕韓、六国諸軍事鎮東大将軍に除す。……(以下略)

●『倭人伝』との違い

・「倭は自ら太白の後という」。いきなり倭人の「人」が抜けている。

・「帯方郡から万二千里」と書いているが、どこまでの距離なのかが分からない。

(『倭人伝』は、「帯方郡から女王国まで万二千余里」と書いている)。

・「帯方より倭に至るには、海に循い水行す」。海に循ってどう行くというのか。

(『倭人伝』は「海岸に循って行く」と明言している)。

・「韓国を歴て乍ち東し乍ち南し」。

(『倭人伝』は「乍ち南し乍ち東し」で方角どりが逆である)。

・狗邪韓国を省略しているから、どこへ到着してどこから渡るのかが分からない。

・さらに対馬には寄らなかったのかどうか、そこが省略されて、対馬との間の澣海を渡って一支国に至っている。

・必然的に、『倭人伝』では末盧国まで10000里のはずが、ここでは9000里の計算になる。以下、不弥国までは推して知るべしである。

・不弥国から南へ水行20日も行ったところに投馬国があり、そこからまた水行10日と1ヵ月かけて邪馬台国に至るという。

・12000里から9700里を引いた残り2300里を、水行30日と陸行30日かけて邪馬台国に着くことになる。

・『倭人伝』のいう兵(武器)を兵士と誤読している。

「卑弥呼の宗女・臺與を立てて王となす」という一文から、「その後復男王立つ。並びに中国の爵命を受ける」と、いきなり『宋書』あたりへ飛んでつなげたようだが、微妙に時間のずれがある。そのあたりをみてみよう。

●他の歴史書との違い

・『宋書』倭国伝

「晋の安帝の時、倭王賛あり。賛死して弟の弥立つ。弥死して子の済立つ。済死して子の興立つ。興死して弟の武立つ」。

・『晋書』安帝紀

義熙9年(413年):「この歳、高句麗、倭国及び西南夷銅頭大師並びに方物を献ず」。

晋の安帝は397年から419年まで在位した。その後、形だけの恭帝の代が420年まで続き、同年中に宋が建国される。倭王・讃は、421年に宋の武帝に朝貢している。義熙9年に晋の安帝に朝貢したのが誰かは判然としないのだが、『梁書』倭の条はこれも讃にしてしまっている。

「斉(南斉)の建元中、武を持節督、倭・新羅・任那・伽羅・秦韓・慕韓、六国諸軍事鎮東大将軍に除す」。

・『宋書』倭国伝

昇明2年 (478年) : 「武を使持節、都督、倭、新羅、任那、加羅、秦韓、慕韓、六国諸軍事、安東大将軍、倭王に除す」。

倭王・武が上表したのは斉が興きる前年の478年で、その相手は宋のラストエンペラー順帝だった。続いて興きた南斉の建元中とは、479年から482年の4年間を指す。

・『南斉書』東南夷伝・倭国

建元元年(479年) : 「使持節、都督、倭・新羅・任那・加羅・秦韓・六国諸軍事、安東大将軍、倭王武を新に進めて除し、号を鎮東大将軍と為す」。

「倭・新羅・任那・加羅・秦韓」と単純ミスで慕韓が抜けて5国になっているのだが、平気で「六国諸軍事安東大将軍……」とやっている。しかも、進爵の「進めて号す」を「進めて除す」としているところをみると、『宋書』からの書き写しの可能性が高い。

『隋書』倭国伝には「魏より斉(南斉)に至り、梁、代々中国と相通ず」とあるが、私は、王座が安定しなかった南斉朝と倭国との間に通交があったとは見ていない。

南斉という王朝は、7代わずか24年間で滅亡した。帝室の確執は南朝の中でも最も激しかったといわれている。 王座の暖まる暇さえなかった南斉王朝にあって、果たして即位儀礼の進爵すら行なわれたかどうかは疑わしい。

●その他の誤字・脱字・異同

・太伯の伯が白になっている。

・陸行1月が「陸行1月日」になっている。

・邪馬台国が祁馬台国になっている。

・卑弥呼の卑を姓とみたのか、卑が抜けて「弥呼に夫婿なし」となっている。

・かと思うと、「正始中、卑弥死す」で呼が抜けている。

・親魏倭王の倭が抜けて親魏王になっている。

・倭の五王の初代・讃が賛になっている。

・『宋書』の言う倭の五王の第二代は珍なのだが、これが弥になっている。

・任那の那の「へん」が、実は舟になっている。

・『宋書』にある武の爵号の使持節都督が、二字抜けて持節督となっている。末尾の「倭王」が抜けている。

※使持節は、州刺史と郡太守以下の官職を処罰できる公認資格。使の抜けた持節は官位のない者を処罰できる公認資格で、実際にあった役職名ではある。一方、督だけの役職名は存在しない。都督・都監・都指揮史、これらは諸州の軍事を司る役職名。都護・節度使・都監都護が、諸州監察の役職名である。どうやらこの編纂スタッフは、中原の歴史だけではなく官庁組織の知識にも疎かった感触がある。

卑弥呼の名前を間違えたり、卑弥呼や武の王号を抜かしたり、まったく無礼千万で王朝の歴史書としては恥ずかしい限りである。思うに、紀伝体の体裁を整えることだけが優先して、かなりいい加減な人間に書かせたのだろう。むろん、緻密な校閲をやっていればこんな現象は起きない。ずさんだったのか伝末尾の「倭の条」を軽視したのか、関係者の姿勢というものをかいま見せる。

ご覧の通り。先史の抜き書き写しの部分をみても、誤字・脱字・手違い・錯誤が異常に目立つ。担当スタッフのモチベーションの低さとデキの悪さは相当なものである。

一部で「度る・一支・対馬・邪馬臺」の文字検討の資料にはなる。しかし、中国正史に大ざっぱな記録というものがあるとすれば、この右に出るものはないだろう。中国の歴史書としては最初に「景初3年」とした『梁書』倭の条が、こうした先史の読解力と散漫な注意力と、いい加減な考証力でもって書かれていることは紛れもない事実である。

● 進爵は一つの儀式

古来、帝位についた者は大赦と進爵をやったようだが、進爵とは、即位儀礼として周辺諸国の王の爵位を上げるものである。『梁書』の進爵に関する記録をみてみよう。

・高帝紀

「天監元年(502年) : 鎮東大将軍倭王武を進めて征東大将軍と号す」。

・諸夷伝・倭

「斉の建元中、武を持節督倭新羅任那伽羅秦韓慕韓六国諸軍事鎮東大将軍に除す」。

高帝紀のほうは「進めて征東大将軍と号す」なのだが、諸夷伝・倭では「鎮東大将軍に除す」としている。将軍の肩書きもも違えば「号す」が「除す」である。

諸夷伝のほうはあてにならない。 高帝紀の続きをみよう。天監元年(502年)に「鎮東大将軍倭王武を進めて征東大将軍と号す」とあったが、このとき同時に進爵を行なったのは以下の通りである。

高句麗王・高雲:車騎将軍を進めて車騎大将軍と号す。

百済王・余大:鎮東大将軍を進めて征東大将軍と号す。

宕昌王・梁弥□: 安西将軍を進めて鎮西将軍と号す。

倭王武:鎮東大将軍を進めて征東大将軍と号す。

河南王・吐谷渾休留代:鎮西将軍を進めて征西将軍と号す。

この記録に続けて、帝位を禅譲した巴陵王に和帝と追諡して、「一依故事(古来のしきたりに依った)儀礼を終えた」とある。つまり、高句麗王、百済王、宕昌王、倭王、河南王が同時に使者を遣わして一同に介したというのではない。古来からの皇帝即位の通例である進爵儀礼で、それぞれの王の爵位を引き上げてやったというのである。

事実ここには、「拝す」「賜う」「封ず」「除す」でもない。ただ「進めて号す」である。梁建国の褒賞・特赦・祝賀の一環として格上げをやったのである。平たくいえば、「梁朝ではそういう称号で呼ぶことにした」という程度のことである。

また、「進爵対象となる武が502年まで生存していたか」という疑問もある。その可能性がなければ、倭国との外交交流もなく形式的に進爵をやったものか、この記録が「ねつ造記録」ということになる。

この進爵については、諸夷伝・倭でも「高祖即位、武を進めて征東大将軍号す」と書いているが、倭国が使者を送って朝貢したとは一切書いていない。私は、梁と倭国との間で外交交流があったとは見てはいない。

●「職貢図」のねつ造疑惑

私は、梁という時代の残した倭人と倭国に関する文物には極めて強い不信感を抱いている。そんなもう一つの事例として「職貢図」のねつ造疑惑を紹介する。

梁と朝貢関係をもった周辺諸国25カ国の使者を描き写したとされるものが、有名な職貢図の原画だといわれる。オリジナルは、梁の武帝蕭衍(しょうえん)の第七子・蕭繹(しょうえき・508~554年)の作だとされる。だが、これは非常におかしい。

件の図で倭国の使者と百済の使者と比較すると、衣装などに格段に時代の開きが見られる。この当時、百済と倭国にあれほどの文化的格差があったとも思えないことから、とてもとても6世紀の倭人を写生したものとは思えない。おそらくは、『倭人伝』の風俗を紹介した記録から想像して描いたものと思われる。

そもそもの疑問は先項で述べた通り、倭国が梁と朝貢関係をもった可能性があったか否かにある。『梁書』武帝紀にこういう記録がある。

「天監元年(502年)、鎭東大将軍倭王武を、進めて征東大将軍と号す」。

このほかには、『梁書』帝紀に倭国の記録は登場しない。ややもすると倭国が梁に朝貢したように誤解するが、そういう解釈が成立しないことは先に説明した通りである。つまり、倭国が梁朝に朝貢の使者を派遣した事実はない。なのに武帝の第七子・蕭繹(しょうえき)が、梁にやってきた倭国の使者を写生したのだという。万歩譲って武帝紀のいう502年に朝貢したとしよう。すると、蕭繹はこの時の倭国の使者を描いたことになるが、蕭繹は502年当時はまだ6歳にしかなっていない。

もうお分かりだろう。つまり、倭国との交流はなかったが国家の威容と体裁のために武を進爵したように、倭国からの朝貢はなかったが、職貢図の体裁を整えるために25カ国すべてを揃えるべく、『倭人伝』から想像して描いたのである。かくいう確かな証拠がある。

図に添えられている文章が、3世紀に『倭人伝』に書かれた情報抜き書きの範囲を出ていない。梁政府としては、先史に頼って得た情報以外には、倭人と倭国に関してはほとんど生きた情報を得ていなかったことが明白である。絵にある添書きをみてみよう。

「倭国使:倭国は帯方東南の大海の中に在り、山島に依りて居る。帯方より海水に循い南下しながら東して、三十余国ばかりを歴てその北岸に対す。万余里」。

6世紀の梁代には帯方郡は存在していない。(帯方郡の存続期間は204~313年の109年間)。この職貢図は隣に百済の使者を描いているのに、「倭人は百済東南の大海の中に在り」としなかった間抜けぶりである。つまり、添えられた文章が自ら、「この絵に描かれている倭人と添え書きは『三国志』倭人伝から引いております」と告白しているようなもの。まさに『梁書』諸夷伝・倭が、紀伝体の構成を整えるために『三国志』倭人伝から、間違いだらけで丸写しをやったのと同じことが職貢図でも行なわれているのである。

『梁書』諸夷伝・倭の条の冒頭をもう一度をみてみよう。

倭は自ら太白の後という。俗みな文身す。帯方を去ること万二千里。大抵会稽の東に在る。相去れ絶えて遠し。帯方より倭に至るには、海に循い水行す。韓国を歴て乍ち東し乍ち南し七千余里。始めて一海を度る………」。

ここでも梁代に存在した百済を基点にせず、方角は不明のまま「帶方を離れること萬二千餘里」としている。つづいて『後漢書』から引いたと思われる「大抵会稽の東に在る。相去れ絶えて遠し」となると、もう支離滅裂である。そうかと思うと、梁代には狗邪韓国が存在していない「ことは」分っていたらしく、その部分を削除したために、どこを基点にするのかも不明なまま「始めて一海を度る」と書きつなげている。

このように、「梁という時代を記録した倭人と倭国に関する情報・文物」にかぎっては、信憑性という点でまったく信頼がおけない。ここから無批判に論証資料に「活用」する場合には、「間違い」「検証不足」といった指摘批判を受ける宿命にある。

●先へ読み続けるにはページ左下部にある「次ページのタイトル」をクリックしてください。