冒頭で「『倭人伝』を読むための必須条件」を提示したが、それら個々の説明に入る前に、『倭人伝』全体を理解するためにぜひとも確認しておきいことがある。それが私の主張する「皇帝の詔書は軍事支援承諾宣言書」である。

●皇帝の詔書の文言

「親魏倭王卑弥呼に詔を下す。帯方郡太守・劉夏が、部下に命じて汝の大夫難升米、次なる使者の都巿牛利を送り、汝が献じるところの男生口4人、女生口6人、班布2匹2丈を奉じて京都に到らせた。汝がいるところは遥かに遠いにもかかわらず使者を派遣して貢献した。このことは、私に対する汝の忠孝として、私は汝を大いに哀れむ。

いま汝を親魏倭王となし、その爵号を刻んだ金印紫綬を与えることとし、完成した暁にはこれを装封して帯方太守に委ねて汝に授与する。汝も、国の種人を大切にし、今後も努めて恭順であるように。

汝が使者難升米と都市牛利は、道々の長きにわたって働き努めた。いま、難升米を率善中郎将とし、牛利を率善校尉として、それぞれに銀印青綬を与え、引見してねぎらいの言葉をかけて帰国させる。

いま、絳地交龍の錦五匹、絳地縐粟の罽十張、蒨絳五十匹、紺青五十匹を、汝の貢直への贈答とする。

また、特に汝には、紺地句文の錦三匹、細班の華罽五張、白絹五十匹、金八両、五尺刀二口、銅鏡百枚、真珠、鉛丹おのおの五十斤を賜り、みな装封して難升米と牛利に委ねて持たせる。

彼らが倭国に還り到らば、目録と品物を照合して受取り、これらのことごとくを国中の人に示し、国家が汝を哀れむを知らせるが良かろう。そのために、汝の好物を丁重に賜るものである」。

卑弥呼の朝献を受けて書かれた詔書の内容をみると、「私の賜り物を国中の人に見せ示し、魏が汝の後ろ盾にいることを知らせよ。そのために特別な品物をおくるのである」というニュアンスで書かれている。この文章の主旨は、明らかに軍事支援承諾宣言である。かくいう理由を以下に列挙する。

●詔書の文面から

徳で治める天子は仁義(慈愛と正義)を最も重んじる。真に天下泰平を実現した天子が王者で、王者の行なうべき道が王道である。実質的にはどうあれ、体面と威厳にこだわる天子・皇帝は、公式の場面では王者として振る舞う。「懐(なつ)けば綏撫・慰撫」「服わずは討伐、頼るは拒まず」。これが皇帝たちの王道哲学でもあった。

卑弥呼の朝献に報(こた)えて書かれた詔書の中に、「国家の汝を哀れむを知らしむべし」とある。問題は「哀れむ」である。これで、皇帝が哀れむような事情が卑弥呼側にあったことが分かる。この「哀れむ」はいかにも天子話法で、卑弥呼が上表しただろう事情なり状況を天子が哀れんだ。つまり、卑弥呼が上表した事情や状況を「理解した・了承した」という意味である。卑弥呼が求めたのは何かといえば、その後の経緯からも軍事支援であることは明白である。

皇帝の公式発言をわざわざ詔書にしたのも、『倭人伝』が詔書の全文を掲載したのも、倍々返しの豪華な贈答品目を書き並べて自慢するためではない。そこには明確な政治的意図と政治的意味を含んでいるのであって、贈答品はむしろ皇帝の意思を形にしたものである。この贈答品には魏が軍事支援要請を承諾したことを示す働きがあるわけで、これを、詔書よりも先にいち早く倭国に持ち帰るのが難升米たちの使命でもあったのである。

●詔書の扱われ方から

『倭人伝』が詔書の全文を掲載したわけも、皇帝の意志を告げる(軍事支援承諾宣言書としての)機能の部分に光を当てる意図があったものと思われる。その皇帝の詔書を持ち帰る資格は難升米たちにはない。それができるのは、皇帝代理の使者の印しである「節」を与えられた使節だけである。そうしたことから難升米たちに、詔書(および特注制作で後送りになる金印)よりもひと足先に、軍事支援承諾の証しの品となる明帝の贈り物を持ち帰って「国中に見せ示せ」と述べているわけである。

むろん、詔書に「(これらの品物は)皆裝封して難升米と牛利に付す。(彼らが) 還り到らば録受し...」とあるからには、卒善中郎将の文字を刻んだ既成の銀印を含む明帝の賜りもの一切を、難升米と牛利が持ち帰っている。

●魏と倭国の交流経緯から

その後の倭国からの朝献・朝貢の経緯と、これを受けた魏の対応をみても、皇帝の命令で黄幢をおくったり軍事顧問を派遣するなど、たび重なる軍時援助を行なっている。魏の対倭国政策は一貫して軍事介入である。

皇帝の詔書が軍事支援承諾宣言書だったということは、倭国側の初回の朝献目的が軍事支援要請だった論理に帰結する。それはとりもなおさず、この時点で、すでに狗奴国と戦争状態だったことを物語る。決定的な破壊武器のない時代のことでもあり、かなり早くから戦争状態が続いていたのだろうう。魏の使節や調査官吏が訪れたのはそんな戦時下の倭国だったのである。

こういう論証作業は、直接証拠に乏しければ間接証拠・状況証拠の積み上げで論証することになる。そこで次に、私のみた状況証拠といえるものを列挙する。

傍証❶難升米に率善中郎将の官位を与えた魏の意図

難升米は皇帝に面会してねぎらいの言葉をかけてもらった上に、率善中郎将の官位と銀印を頂戴している。率善中郎将は最高で禄高2000石の親衛隊の高官である。かといって、魏皇帝の身辺警護で実際に働いたわけでもなく、魏政府から報禄を頂戴したわけでもない。ではなぜ率善中郎将の官位を授けたのか。

倭国の使者に親衛隊高官の官位を授けたのには、のちのち、黄幢とこれに付随する援軍兵を委ねるにふさわしい官位を与えたのではないかと私は見ている。各論は総論と密接につながっている。初回の朝献の時点で、「いざその時に」魏の援軍兵士を指揮させる政治的配慮が働いていたと思う次第である。

※黄幢に魏の兵団が付随していたことについては後述するが、黄幢は軍隊が掲げる旗(はた)とは違って、皇軍が掲げる「のぼり」である。必然的に、これにつき従う兵士の性格も異なる。これを指揮できるのは率善中郎将である。

傍証❷正始元年の贈り物

正始元年にやってきた封爵使節団は、皇帝の詔書と金印を卑弥呼に拝假したあと、併せて(別途に)詔と賜り物をもたらしている。のちちほど「景初2年の証明」で詳しく述べるが、この記録のいうところは、難升米たちに接見して詔書の文言を述べた人物と、詔と贈り物を(別途に)使節に託した人物は別人だったことである。だからこそ、まずは詔書・印綬を倭王に拝假したそのあとで、「ならびに詔をもたらし、金帛、錦罽、刀、鏡、采物を賜った」と書いている。つまり、正始元年にもたらされた詔は新帝・斉王芳の詔告であり、明帝の詔書と金印とは別に斉王芳が使節に託したものと考えなければならない。

正始元年の贈り物には、皇帝の詔書にあった「蒨絳、紺青、真珠、鉛丹」が抜けていた。かと思うと逆に金帛と錦罽、刀、鏡とあって、皇帝の詔書にない釆物が加わっている。ここでいう釆物とは、采色紋様をほどこした衣服や旗などをいう。これを卑弥呼に贈ったということは、文字通り、戦などに際して最高位者の陣営に掲げる旗と、最高位の人間が身につける衣服(戦支度)だろう。この釆物を与たことからみても、正始元年の詔は、明帝が約束した軍事支援を斉王芳の新体制が継承する旨の詔だったものと思われる。

傍証❸女王に属さない狗奴国の男王

後漢末の倭国の大乱が収束した時点では、「もと百余国」あったという倭国が30ヵ国ほどになっている。ここでかなりの政治的変革があったようだが、この時点では狗奴国も倭国30ヵの一国として女王に属していたはずである。なぜならば、たった一つの王座を争って死をかけた紛争をしていたものが、女王を担いで収束を見せている。この時点で倭国に女王以外の王がいたはずはないからである。

ところが、ある時期になって狗奴国に男王が立ち、そうして女王に属さなくなった。このことは、時代と状況の面からみて明らかに倭国体制に対する反旗である。しかも『倭人伝』が倭の女王卑弥呼と狗奴国の男王卑弥弓呼は「素不和」と書いている通り、互いの出自や血縁関係といった根源的なことが原因で不和だった。こうしたことから、狗奴国が男王を担いだ時点で女王国側と狗奴国側では険悪な関係が表面化したと推察される。つまり、卑弥呼が魏に朝献する以前から大なり小なりの軋轢があったと見るべきである。

傍証❹正始4年の木フと短弓と矢

魏としては、明帝の急死と新帝の即位、これに続く1年間の服喪と、朝庭内部が何かと忙しい時期と重なる。そうした中でも魏の軍事支援は何度か行なわれているはずだが、『倭人伝』は特筆すべき所だけを書いているようである。見えるところでは、正始4年にまた女王国側が軍事支援を要請したことがうかがわれる。

ここで注目すべきなのは、倭国が献上した「木フと短弓と矢」である。これは奇妙である。いかに倭国の産物とはいえ、中国よりも遥かに劣る武器を献上してありがたがられるはずがない。倭人の武器が登場するのは4年の一度きりである。これは見方を変えれば武器の「見本」を提出したも同然で、魏としては、これで倭人の武器の威力と軍事力のほどを見てとったはずである。そうして6年になって、軍事支援を具現化した黄幢が登場し、正始8年になると軍事専門家を即座に派遣するほどの逼迫した状態になる。

傍証❺吉野ヶ里遺跡の証言

吉野ケ里遺跡は、弥生時代の前期には丘陵南部で広さ約3ヘクタールの環壕集落が形成され、中期にはその規模を拡大して約40ヘクタールの大環壕集落へと発展する。後期になると、環壕内の南と北の2カ所に内堀によって囲まれた区画(北内郭、南内郭)がつくられる。とくに、北内郭にある環濠に突出部を設ける構造と突出部の形状は、三国時代と同時代の中国の城郭づくりと同じである。(『邪馬台国への道』朝日新聞西部本社編:不知火書房参照)

中国の城郭づくりが伝わったということは、当然ながら技術者も来ている。武器・武具・戦法もセットで来ている。武器・武具・戦法が来ているならば、大なり小なり兵士も来ている。かくして吉野ヶ里遺跡が、中国の軍事知識・軍事技術・軍事システムがやってきていたことを証言しているわけである。これらをもたらしたのは一体どんな存在で、どういう形でもたらされたものなのだろうか。

西暦240年(正始元年)に魏からの軍事支援がスタートして、248年には本格的な軍事介入がなされることになる。西暦240年からここまで、見えているだけで8年の年月が経過している。その後、しかるべき年月を経て狗奴国との戦争が決着したあと、すでに亡くなっていた卑弥呼の墓づくりが大々的に行なわれた。さらにその後、卑弥呼の後継者争いの内紛が勃発して、卑弥呼のときと同じように臺與が女王に立てられて紛争が収束した。軍事支援に訪れた魏の軍人は、それを見届けたあと、幼い女王に教育めいたことを施している。

そうして、幾分か成長のあとが見える新女王は、20人もの送迎団を編成して、軍事支援に訪れた一行の帰国を送らせている。ここに至るまでの時間的スタンス不明だが、少なくとも248年(正始8年)以降も引き続き数年間は滞在したものと思われる。

こうした時間的経過をみると、意外な事実が横たわっていることに気づく。

220年に曹丕が魏を建国。221年に劉備が蜀を建国。229年に孫権が呉を建国して実質的な魏呉蜀のの三国鼎立がなる。北内郭を調査した専門家のいう「三国時代」がどのあたりを指しているのかは不明だが、北内郭にある城郭づくりが卑弥呼の時代に行なわれた事実は動かないようである。

もうお分かりだろう。(「三国時代」のスタート時期を少し早めてもなお)、卑弥呼の時代に、組織的かつ大がかりに中国の軍事知識や技術をもたらしたのは、判明している事実からも魏の軍事支援しかない。

私は、状況的にもタイミング的にも、吉野ケ里遺跡の北内郭にみる城郭造営は、魏の軍事支援によってもたらされたのではないかと見ている。240年以降の魏と倭国の交流経緯をみても、中国式の城郭づくりをする時間は十分にあったようだし、そのことから逆算しても、狗奴国との戦争もそれほどに大がかりで長かったことがうかがえる。

●使節派遣の常識

天子の命令・許可・任命を受けた印しに、旄という「から牛」の毛で作った節が与えられる。天子代理の使者として節を与えられた者を使節という。国家間交流の儀礼として使者や使節に軍人は起用しない。正始元年にやってきた帯方郡の建中校尉梯儁を使節とみる見解もあるが、彼は、魏本国から親魏倭王の金印と天子の詔書を持参した使節に、護衛と先駆を兼ねて帯方郡から同行してきた武人官吏で、使節ではない。

詔書を持参できるのは、皇帝から節を与えられた使節だけであり、一行に使節がいたことは中国人にとっては「いわずもがな」の常識である。何よりも、郡太守が使節を立てることも現実にはあり得ない。使節を立てることができるのは天子だけである。さらに強調するが、詔書を持参できるのも使節(あるいは勅使・特使)だけである。倭国にやってきた使節も金印を卑弥呼にポイと渡すのではなく、作法にのっとった授与儀式を執行して渡す。この儀式ができるのも使節である。

私がこうやって主張する王朝の制度や外交儀礼は、論証の必要のない常識的事実である。表記した常識的事実に対する異論として、「使節の名がなく護衛と先駆を兼ねた建中校尉の名が書かれているのはおかしいのではないか」という意見が出されたことがある。

魏の人間が倭国に詔書を持参したシーンをよくよくご注目いただきたい。正始元年は「梯儁等を遣わし」で、正始8年には「張政等を遣わし」という複数表現が使われている。この「等」の中に、魏本国から詔書を持参した勅使・特使一行が含まれていたはずである。とくに正始元年の場合、卑弥呼に印綬を渡す授与儀式を執行する儀礼官吏なども同行していたと考えなければならない。

また、臨時に起用された帯方郡の校尉・梯儁や辺境警備の掾史・張政クラスが、皇帝代理として倭国王と外交接見できるわけがない。使節団には、そうした外務担当の官吏も同行していたはずである。これは歴史の現場を想定すれば当然のことである。また、こうしたことがいうまでもない常識で(勅使・特使の派遣は日常茶飯事)であるために、くどく使節を派遣したとも書いてないし使節の名も書いてないのである。

皇帝の決定的発言である詔は政治的にも大変重要で、官庁組織の中でもとくに慎重に扱われたとみえて、公にする前に、門下省でその文言と内容の吟味・出納がされ、これを中書省が記録して詔書として伝達する。『隋書』に登場する文林郎・裵清のように特別に使節代表の名が書かれている場合を除けば、多くの場合はこの中書省の官吏が詔書の伝達を行なったものと思われる。当然のことだが、歴史動向の記録に主眼を置く歴史書が、こうした事務方の動きや官吏の名をいちいち書くことはないのである。

●特使派遣事実の省略事例

『三国志』には、天子が洛陽にいながらにして、遠隔地や戦場などにいる諸将を封拝したり、命令をくだしたりするシーンが頻繁に登場する。ここで必ず詔勅がくだされているのだが、詔書や印綬を持参した勅使はほとんどの場合省略されている。そんな顕著な例をあげよう。

景初元年7月。明帝は中原の北方を荒らし回る高句麗対策を口実に、幽州刺史の毋丘儉に魏と鮮卑・烏丸の連合軍を統率させ、遼東の南境に駐屯させた。そして、詔勅によって公孫淵を洛陽に召喚しようとした。淵はこれを蹴って、軍隊を発して毋丘儉の軍勢に対抗した。このいきさつを説明した『魏書』明帝紀の一文は以下の通りである。

「幽州刺史毋丘儉を遣わし、諸軍及び鮮卑・烏丸を率いて遼東の南界に屯す。璽書(皇帝の印璽を押した詔書)をして公孫淵を徵す(召し寄せた)」。

「淵は兵を発して反く、儉は軍を進めてこれ討たんとす。雨の十日連くに会い、遼水大いに漲(あふ)れ、儉に詔して軍を引いて還らす」。

この時の毋丘儉は、度遼将軍として軍隊を指揮して遼隧に駐屯している。この陣営から詔書を持参して公孫淵陣営に出向き、公孫淵に読み聞かせた勅使のことが完全に省略されている。続いて、大雨が10日も続いて遼水が溢れたために、毋丘儉に詔勅をくだして軍を引き上げさせているが、ここでも詔書を持参した勅使のことにはまったく言及していない。

●古代中国の駅伝

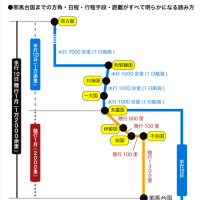

中国においても駅伝は古くから発達していた。街道沿いに宿場を設けて宿泊施設を整え、か

つ馬や馬車を備えて連絡の用に供する制度は、前6世紀の末、春秋時代の後半にはすでにつくられていた。やがて秦が天下を統一すると、首都から地方にのびる道路網を全国にはりめぐらせ、一定の距離ごとに中継所となる駅がつくられた。

駅は主要な街道に沿って30里ごとに設けられ、馬を備えた。また集落ごとに郵や亭が置かれ、治安の維持を図るとともに公文書の逓送にあたった。

この駅をつなぐ形で築きあげられた交通、情報通信システムが駅伝制である。駅伝制はそのまま漢帝国に受け継がれてほぼ完成する。中央からの詔勅の伝達や、軍事などの緊急連絡には駅が用いられ、駆行といって馬を乗り継いで走った。( Yahoo!百科事典 )

一説によると、駅伝馬は1日に300里走ったともいわれている。中国文化研究院は、特別に速い駿馬でも1日に200里駆けるのが誇張のないところだという。これらを勘案すると、駅伝馬を乗り継いで1日に駆ける距離は2~300里前後というところだろうか。

洛陽から遼東までの緊急特使の片道走破日数を最短で計算すると、3600里÷300里=12日になる。毋丘儉軍が遼隧に駐屯したとき、10日間も大雨が続いて遼水が溢れてしまった。この情報が洛陽に届くまで最短で12日間を要し、朝廷で検討したあと皇帝の判断がくだされ、毋丘儉に撤退する旨の詔勅が届くのが最短で12日。単純な机上計算でこれだけの時が流れたことになるのだが、時間の流れが現代よりも格段にゆったりとしていた当時の現場ははたしてどうだったのだろうか。

●魏が派遣した使節団の規模

呉の孫権が公孫淵を燕王に封じようとしたときに派遣した封爵使節団は、4人の使節代表に400人の随行員と600人の交易商人による1000人規模の使節団だった。むろん、九錫・節・文書・印綬・割り符・什器・官服など、封爵儀式に必要な礼器の一切を整えて派遣している。

果たして魏は、どの程度の使節団を編成して倭国に差し向けたのだろうか。

呉から遼東郡への海路は、帯方郡から倭国への海路よりも遥かに遠い。また、当時の国際情勢からみれば、遼東へ向かう呉の使節団よりは、倭国へ向かう魏の使節団のほうが護衛の負担も軽かったと思われる。 とはいうものの、伝説だった東海の島を訪問するのである。天子を戴く正統王朝としての見栄や面子もある。しかも、民族学的・地理学的調査目的も兼ねていたことだから、しかるべき数の調査員たちも同行していたはずである。

私は、孫権が派遣した400人規模の使節団ほどではないにしても、その1割を割ることはなかったろうと見ている。まさか、激安温泉めぐりのTV番組取材スタッフよろしく、5指にも満たない人数でやってきたという見方があるとすれば、それは両国関係者と当事者と歴史そのものを過小評価することでしかない。

●皇帝の詔書の文言

「親魏倭王卑弥呼に詔を下す。帯方郡太守・劉夏が、部下に命じて汝の大夫難升米、次なる使者の都巿牛利を送り、汝が献じるところの男生口4人、女生口6人、班布2匹2丈を奉じて京都に到らせた。汝がいるところは遥かに遠いにもかかわらず使者を派遣して貢献した。このことは、私に対する汝の忠孝として、私は汝を大いに哀れむ。

いま汝を親魏倭王となし、その爵号を刻んだ金印紫綬を与えることとし、完成した暁にはこれを装封して帯方太守に委ねて汝に授与する。汝も、国の種人を大切にし、今後も努めて恭順であるように。

汝が使者難升米と都市牛利は、道々の長きにわたって働き努めた。いま、難升米を率善中郎将とし、牛利を率善校尉として、それぞれに銀印青綬を与え、引見してねぎらいの言葉をかけて帰国させる。

いま、絳地交龍の錦五匹、絳地縐粟の罽十張、蒨絳五十匹、紺青五十匹を、汝の貢直への贈答とする。

また、特に汝には、紺地句文の錦三匹、細班の華罽五張、白絹五十匹、金八両、五尺刀二口、銅鏡百枚、真珠、鉛丹おのおの五十斤を賜り、みな装封して難升米と牛利に委ねて持たせる。

彼らが倭国に還り到らば、目録と品物を照合して受取り、これらのことごとくを国中の人に示し、国家が汝を哀れむを知らせるが良かろう。そのために、汝の好物を丁重に賜るものである」。

卑弥呼の朝献を受けて書かれた詔書の内容をみると、「私の賜り物を国中の人に見せ示し、魏が汝の後ろ盾にいることを知らせよ。そのために特別な品物をおくるのである」というニュアンスで書かれている。この文章の主旨は、明らかに軍事支援承諾宣言である。かくいう理由を以下に列挙する。

●詔書の文面から

徳で治める天子は仁義(慈愛と正義)を最も重んじる。真に天下泰平を実現した天子が王者で、王者の行なうべき道が王道である。実質的にはどうあれ、体面と威厳にこだわる天子・皇帝は、公式の場面では王者として振る舞う。「懐(なつ)けば綏撫・慰撫」「服わずは討伐、頼るは拒まず」。これが皇帝たちの王道哲学でもあった。

卑弥呼の朝献に報(こた)えて書かれた詔書の中に、「国家の汝を哀れむを知らしむべし」とある。問題は「哀れむ」である。これで、皇帝が哀れむような事情が卑弥呼側にあったことが分かる。この「哀れむ」はいかにも天子話法で、卑弥呼が上表しただろう事情なり状況を天子が哀れんだ。つまり、卑弥呼が上表した事情や状況を「理解した・了承した」という意味である。卑弥呼が求めたのは何かといえば、その後の経緯からも軍事支援であることは明白である。

皇帝の公式発言をわざわざ詔書にしたのも、『倭人伝』が詔書の全文を掲載したのも、倍々返しの豪華な贈答品目を書き並べて自慢するためではない。そこには明確な政治的意図と政治的意味を含んでいるのであって、贈答品はむしろ皇帝の意思を形にしたものである。この贈答品には魏が軍事支援要請を承諾したことを示す働きがあるわけで、これを、詔書よりも先にいち早く倭国に持ち帰るのが難升米たちの使命でもあったのである。

●詔書の扱われ方から

『倭人伝』が詔書の全文を掲載したわけも、皇帝の意志を告げる(軍事支援承諾宣言書としての)機能の部分に光を当てる意図があったものと思われる。その皇帝の詔書を持ち帰る資格は難升米たちにはない。それができるのは、皇帝代理の使者の印しである「節」を与えられた使節だけである。そうしたことから難升米たちに、詔書(および特注制作で後送りになる金印)よりもひと足先に、軍事支援承諾の証しの品となる明帝の贈り物を持ち帰って「国中に見せ示せ」と述べているわけである。

むろん、詔書に「(これらの品物は)皆裝封して難升米と牛利に付す。(彼らが) 還り到らば録受し...」とあるからには、卒善中郎将の文字を刻んだ既成の銀印を含む明帝の賜りもの一切を、難升米と牛利が持ち帰っている。

●魏と倭国の交流経緯から

その後の倭国からの朝献・朝貢の経緯と、これを受けた魏の対応をみても、皇帝の命令で黄幢をおくったり軍事顧問を派遣するなど、たび重なる軍時援助を行なっている。魏の対倭国政策は一貫して軍事介入である。

皇帝の詔書が軍事支援承諾宣言書だったということは、倭国側の初回の朝献目的が軍事支援要請だった論理に帰結する。それはとりもなおさず、この時点で、すでに狗奴国と戦争状態だったことを物語る。決定的な破壊武器のない時代のことでもあり、かなり早くから戦争状態が続いていたのだろうう。魏の使節や調査官吏が訪れたのはそんな戦時下の倭国だったのである。

こういう論証作業は、直接証拠に乏しければ間接証拠・状況証拠の積み上げで論証することになる。そこで次に、私のみた状況証拠といえるものを列挙する。

傍証❶難升米に率善中郎将の官位を与えた魏の意図

難升米は皇帝に面会してねぎらいの言葉をかけてもらった上に、率善中郎将の官位と銀印を頂戴している。率善中郎将は最高で禄高2000石の親衛隊の高官である。かといって、魏皇帝の身辺警護で実際に働いたわけでもなく、魏政府から報禄を頂戴したわけでもない。ではなぜ率善中郎将の官位を授けたのか。

倭国の使者に親衛隊高官の官位を授けたのには、のちのち、黄幢とこれに付随する援軍兵を委ねるにふさわしい官位を与えたのではないかと私は見ている。各論は総論と密接につながっている。初回の朝献の時点で、「いざその時に」魏の援軍兵士を指揮させる政治的配慮が働いていたと思う次第である。

※黄幢に魏の兵団が付随していたことについては後述するが、黄幢は軍隊が掲げる旗(はた)とは違って、皇軍が掲げる「のぼり」である。必然的に、これにつき従う兵士の性格も異なる。これを指揮できるのは率善中郎将である。

傍証❷正始元年の贈り物

正始元年にやってきた封爵使節団は、皇帝の詔書と金印を卑弥呼に拝假したあと、併せて(別途に)詔と賜り物をもたらしている。のちちほど「景初2年の証明」で詳しく述べるが、この記録のいうところは、難升米たちに接見して詔書の文言を述べた人物と、詔と贈り物を(別途に)使節に託した人物は別人だったことである。だからこそ、まずは詔書・印綬を倭王に拝假したそのあとで、「ならびに詔をもたらし、金帛、錦罽、刀、鏡、采物を賜った」と書いている。つまり、正始元年にもたらされた詔は新帝・斉王芳の詔告であり、明帝の詔書と金印とは別に斉王芳が使節に託したものと考えなければならない。

正始元年の贈り物には、皇帝の詔書にあった「蒨絳、紺青、真珠、鉛丹」が抜けていた。かと思うと逆に金帛と錦罽、刀、鏡とあって、皇帝の詔書にない釆物が加わっている。ここでいう釆物とは、采色紋様をほどこした衣服や旗などをいう。これを卑弥呼に贈ったということは、文字通り、戦などに際して最高位者の陣営に掲げる旗と、最高位の人間が身につける衣服(戦支度)だろう。この釆物を与たことからみても、正始元年の詔は、明帝が約束した軍事支援を斉王芳の新体制が継承する旨の詔だったものと思われる。

傍証❸女王に属さない狗奴国の男王

後漢末の倭国の大乱が収束した時点では、「もと百余国」あったという倭国が30ヵ国ほどになっている。ここでかなりの政治的変革があったようだが、この時点では狗奴国も倭国30ヵの一国として女王に属していたはずである。なぜならば、たった一つの王座を争って死をかけた紛争をしていたものが、女王を担いで収束を見せている。この時点で倭国に女王以外の王がいたはずはないからである。

ところが、ある時期になって狗奴国に男王が立ち、そうして女王に属さなくなった。このことは、時代と状況の面からみて明らかに倭国体制に対する反旗である。しかも『倭人伝』が倭の女王卑弥呼と狗奴国の男王卑弥弓呼は「素不和」と書いている通り、互いの出自や血縁関係といった根源的なことが原因で不和だった。こうしたことから、狗奴国が男王を担いだ時点で女王国側と狗奴国側では険悪な関係が表面化したと推察される。つまり、卑弥呼が魏に朝献する以前から大なり小なりの軋轢があったと見るべきである。

傍証❹正始4年の木フと短弓と矢

魏としては、明帝の急死と新帝の即位、これに続く1年間の服喪と、朝庭内部が何かと忙しい時期と重なる。そうした中でも魏の軍事支援は何度か行なわれているはずだが、『倭人伝』は特筆すべき所だけを書いているようである。見えるところでは、正始4年にまた女王国側が軍事支援を要請したことがうかがわれる。

ここで注目すべきなのは、倭国が献上した「木フと短弓と矢」である。これは奇妙である。いかに倭国の産物とはいえ、中国よりも遥かに劣る武器を献上してありがたがられるはずがない。倭人の武器が登場するのは4年の一度きりである。これは見方を変えれば武器の「見本」を提出したも同然で、魏としては、これで倭人の武器の威力と軍事力のほどを見てとったはずである。そうして6年になって、軍事支援を具現化した黄幢が登場し、正始8年になると軍事専門家を即座に派遣するほどの逼迫した状態になる。

傍証❺吉野ヶ里遺跡の証言

吉野ケ里遺跡は、弥生時代の前期には丘陵南部で広さ約3ヘクタールの環壕集落が形成され、中期にはその規模を拡大して約40ヘクタールの大環壕集落へと発展する。後期になると、環壕内の南と北の2カ所に内堀によって囲まれた区画(北内郭、南内郭)がつくられる。とくに、北内郭にある環濠に突出部を設ける構造と突出部の形状は、三国時代と同時代の中国の城郭づくりと同じである。(『邪馬台国への道』朝日新聞西部本社編:不知火書房参照)

中国の城郭づくりが伝わったということは、当然ながら技術者も来ている。武器・武具・戦法もセットで来ている。武器・武具・戦法が来ているならば、大なり小なり兵士も来ている。かくして吉野ヶ里遺跡が、中国の軍事知識・軍事技術・軍事システムがやってきていたことを証言しているわけである。これらをもたらしたのは一体どんな存在で、どういう形でもたらされたものなのだろうか。

西暦240年(正始元年)に魏からの軍事支援がスタートして、248年には本格的な軍事介入がなされることになる。西暦240年からここまで、見えているだけで8年の年月が経過している。その後、しかるべき年月を経て狗奴国との戦争が決着したあと、すでに亡くなっていた卑弥呼の墓づくりが大々的に行なわれた。さらにその後、卑弥呼の後継者争いの内紛が勃発して、卑弥呼のときと同じように臺與が女王に立てられて紛争が収束した。軍事支援に訪れた魏の軍人は、それを見届けたあと、幼い女王に教育めいたことを施している。

そうして、幾分か成長のあとが見える新女王は、20人もの送迎団を編成して、軍事支援に訪れた一行の帰国を送らせている。ここに至るまでの時間的スタンス不明だが、少なくとも248年(正始8年)以降も引き続き数年間は滞在したものと思われる。

こうした時間的経過をみると、意外な事実が横たわっていることに気づく。

220年に曹丕が魏を建国。221年に劉備が蜀を建国。229年に孫権が呉を建国して実質的な魏呉蜀のの三国鼎立がなる。北内郭を調査した専門家のいう「三国時代」がどのあたりを指しているのかは不明だが、北内郭にある城郭づくりが卑弥呼の時代に行なわれた事実は動かないようである。

もうお分かりだろう。(「三国時代」のスタート時期を少し早めてもなお)、卑弥呼の時代に、組織的かつ大がかりに中国の軍事知識や技術をもたらしたのは、判明している事実からも魏の軍事支援しかない。

私は、状況的にもタイミング的にも、吉野ケ里遺跡の北内郭にみる城郭造営は、魏の軍事支援によってもたらされたのではないかと見ている。240年以降の魏と倭国の交流経緯をみても、中国式の城郭づくりをする時間は十分にあったようだし、そのことから逆算しても、狗奴国との戦争もそれほどに大がかりで長かったことがうかがえる。

●使節派遣の常識

天子の命令・許可・任命を受けた印しに、旄という「から牛」の毛で作った節が与えられる。天子代理の使者として節を与えられた者を使節という。国家間交流の儀礼として使者や使節に軍人は起用しない。正始元年にやってきた帯方郡の建中校尉梯儁を使節とみる見解もあるが、彼は、魏本国から親魏倭王の金印と天子の詔書を持参した使節に、護衛と先駆を兼ねて帯方郡から同行してきた武人官吏で、使節ではない。

詔書を持参できるのは、皇帝から節を与えられた使節だけであり、一行に使節がいたことは中国人にとっては「いわずもがな」の常識である。何よりも、郡太守が使節を立てることも現実にはあり得ない。使節を立てることができるのは天子だけである。さらに強調するが、詔書を持参できるのも使節(あるいは勅使・特使)だけである。倭国にやってきた使節も金印を卑弥呼にポイと渡すのではなく、作法にのっとった授与儀式を執行して渡す。この儀式ができるのも使節である。

私がこうやって主張する王朝の制度や外交儀礼は、論証の必要のない常識的事実である。表記した常識的事実に対する異論として、「使節の名がなく護衛と先駆を兼ねた建中校尉の名が書かれているのはおかしいのではないか」という意見が出されたことがある。

魏の人間が倭国に詔書を持参したシーンをよくよくご注目いただきたい。正始元年は「梯儁等を遣わし」で、正始8年には「張政等を遣わし」という複数表現が使われている。この「等」の中に、魏本国から詔書を持参した勅使・特使一行が含まれていたはずである。とくに正始元年の場合、卑弥呼に印綬を渡す授与儀式を執行する儀礼官吏なども同行していたと考えなければならない。

また、臨時に起用された帯方郡の校尉・梯儁や辺境警備の掾史・張政クラスが、皇帝代理として倭国王と外交接見できるわけがない。使節団には、そうした外務担当の官吏も同行していたはずである。これは歴史の現場を想定すれば当然のことである。また、こうしたことがいうまでもない常識で(勅使・特使の派遣は日常茶飯事)であるために、くどく使節を派遣したとも書いてないし使節の名も書いてないのである。

皇帝の決定的発言である詔は政治的にも大変重要で、官庁組織の中でもとくに慎重に扱われたとみえて、公にする前に、門下省でその文言と内容の吟味・出納がされ、これを中書省が記録して詔書として伝達する。『隋書』に登場する文林郎・裵清のように特別に使節代表の名が書かれている場合を除けば、多くの場合はこの中書省の官吏が詔書の伝達を行なったものと思われる。当然のことだが、歴史動向の記録に主眼を置く歴史書が、こうした事務方の動きや官吏の名をいちいち書くことはないのである。

●特使派遣事実の省略事例

『三国志』には、天子が洛陽にいながらにして、遠隔地や戦場などにいる諸将を封拝したり、命令をくだしたりするシーンが頻繁に登場する。ここで必ず詔勅がくだされているのだが、詔書や印綬を持参した勅使はほとんどの場合省略されている。そんな顕著な例をあげよう。

景初元年7月。明帝は中原の北方を荒らし回る高句麗対策を口実に、幽州刺史の毋丘儉に魏と鮮卑・烏丸の連合軍を統率させ、遼東の南境に駐屯させた。そして、詔勅によって公孫淵を洛陽に召喚しようとした。淵はこれを蹴って、軍隊を発して毋丘儉の軍勢に対抗した。このいきさつを説明した『魏書』明帝紀の一文は以下の通りである。

「幽州刺史毋丘儉を遣わし、諸軍及び鮮卑・烏丸を率いて遼東の南界に屯す。璽書(皇帝の印璽を押した詔書)をして公孫淵を徵す(召し寄せた)」。

「淵は兵を発して反く、儉は軍を進めてこれ討たんとす。雨の十日連くに会い、遼水大いに漲(あふ)れ、儉に詔して軍を引いて還らす」。

この時の毋丘儉は、度遼将軍として軍隊を指揮して遼隧に駐屯している。この陣営から詔書を持参して公孫淵陣営に出向き、公孫淵に読み聞かせた勅使のことが完全に省略されている。続いて、大雨が10日も続いて遼水が溢れたために、毋丘儉に詔勅をくだして軍を引き上げさせているが、ここでも詔書を持参した勅使のことにはまったく言及していない。

●古代中国の駅伝

中国においても駅伝は古くから発達していた。街道沿いに宿場を設けて宿泊施設を整え、か

つ馬や馬車を備えて連絡の用に供する制度は、前6世紀の末、春秋時代の後半にはすでにつくられていた。やがて秦が天下を統一すると、首都から地方にのびる道路網を全国にはりめぐらせ、一定の距離ごとに中継所となる駅がつくられた。

駅は主要な街道に沿って30里ごとに設けられ、馬を備えた。また集落ごとに郵や亭が置かれ、治安の維持を図るとともに公文書の逓送にあたった。

この駅をつなぐ形で築きあげられた交通、情報通信システムが駅伝制である。駅伝制はそのまま漢帝国に受け継がれてほぼ完成する。中央からの詔勅の伝達や、軍事などの緊急連絡には駅が用いられ、駆行といって馬を乗り継いで走った。( Yahoo!百科事典 )

一説によると、駅伝馬は1日に300里走ったともいわれている。中国文化研究院は、特別に速い駿馬でも1日に200里駆けるのが誇張のないところだという。これらを勘案すると、駅伝馬を乗り継いで1日に駆ける距離は2~300里前後というところだろうか。

洛陽から遼東までの緊急特使の片道走破日数を最短で計算すると、3600里÷300里=12日になる。毋丘儉軍が遼隧に駐屯したとき、10日間も大雨が続いて遼水が溢れてしまった。この情報が洛陽に届くまで最短で12日間を要し、朝廷で検討したあと皇帝の判断がくだされ、毋丘儉に撤退する旨の詔勅が届くのが最短で12日。単純な机上計算でこれだけの時が流れたことになるのだが、時間の流れが現代よりも格段にゆったりとしていた当時の現場ははたしてどうだったのだろうか。

●魏が派遣した使節団の規模

呉の孫権が公孫淵を燕王に封じようとしたときに派遣した封爵使節団は、4人の使節代表に400人の随行員と600人の交易商人による1000人規模の使節団だった。むろん、九錫・節・文書・印綬・割り符・什器・官服など、封爵儀式に必要な礼器の一切を整えて派遣している。

果たして魏は、どの程度の使節団を編成して倭国に差し向けたのだろうか。

呉から遼東郡への海路は、帯方郡から倭国への海路よりも遥かに遠い。また、当時の国際情勢からみれば、遼東へ向かう呉の使節団よりは、倭国へ向かう魏の使節団のほうが護衛の負担も軽かったと思われる。 とはいうものの、伝説だった東海の島を訪問するのである。天子を戴く正統王朝としての見栄や面子もある。しかも、民族学的・地理学的調査目的も兼ねていたことだから、しかるべき数の調査員たちも同行していたはずである。

私は、孫権が派遣した400人規模の使節団ほどではないにしても、その1割を割ることはなかったろうと見ている。まさか、激安温泉めぐりのTV番組取材スタッフよろしく、5指にも満たない人数でやってきたという見方があるとすれば、それは両国関係者と当事者と歴史そのものを過小評価することでしかない。