●二種の神器から三種の神器へ

卑弥呼の位置づけと評価は、ひとえに鬼道の解釈にかかっている。それはとりもなおさず、彼女の評価と時代の評価とも関連するし、『倭人伝』解読の行方を大きく左右する。時代の成熟度を無視した形で、卑弥呼を怪しげな個人レベルのシャーマンに見立てる意見もあるが、彼女が国家の政の根幹をなす存在だった事実は揺るがない。女王となった彼女は、あくまでも国家規模の祭祀を施行したというのが私の見方である。その祭祀様式を市井の庶民が習得できる環境にはなかったのだから、必然的に彼女の出自にもある程度の推察が巡るはずである。

福永光司によると、張魯の天師道は鏡と剣を二種の神器としていたという。

これが4世紀末ごろに儒教を取り込んで、道教として体制内宗教に昇華したとき、儒教の神器の玉(勾玉ではない)を加えてはじめて三種の神器が揃う。ということは、三種の神器が登場する以前の3世紀を生きた卑弥呼も鏡と剣を二種の神器にしていたことになる。

「道教の神学において、最高神である天皇大帝は、その宗教的神聖性の象徴として二種の神器を持つとされる。鏡と剣とがそれであり、神器という言葉も道教の経典などにその用例が見える。道教の神学における鏡と剣を二種の神器とする思想信仰は、中国の六朝時代、『抱朴子』の著者・葛洪や『真誥』編著者・陶弘景らによってその理論的基礎が確立されるが、この二種の神器の思想信仰を日本の天皇の皇位の象徴として、ほとんど直訳的に採り入れているのは、8世紀初頭に成った『日本書紀』である。(『道教と古代日本』福永光司)

一方、中国社会科学院歴史研究所教授の王育成氏によれば、「(道教成立後の)道教経典では、「鏡、剣、玉璽」が道家の三宝とされたという。(道家の三種の神器は鏡・剣と玉の印璽だったのである)。というわけで、日本列島に三種の神器が登場するのは、少なくとも道教が伝来する5世紀以降になる。

わが国の古墳から三種の神器が揃って出土したという声もよく聞くが、5世紀以前の古墳から出土する鏡と剣と勾玉は、三種の神宝として揃えられたのではなく、多くの副葬品の中に「たまたま」それらがあったにすぎない。むろん、「壱岐の原の辻遺跡から最古の三種の神器が出た」とか、「2~3世紀の弥生時代の遺跡から三種の神器が出た」という説は明らかな歴史錯誤である。

●中国古来の鏡信仰

わが国の古墳に鏡と剣を副葬する葬送儀礼が、道教の前身たる鬼道(天師道)にあることは明確な事実となった。そこで今度は、古代における鏡の扱われ方について考察する。

中国では古くから鏡に呪術的な機能があるとして、貴族たちは人が死ぬと墓に鏡を副葬した。漢代になると、皇帝は臣下が死んだ際には遺族に副葬用として鏡を贈るようになる。鏡は身分や男女の区別なく副葬され、一人一面だけでなく複数の場合もある。一つの鏡を2つに割って、二人別々の棺に納められていた例もあるという。

先の王育成氏によれば、中国において鏡を神霊視する意識はかなり早い時期から現われ、帝王権力を象徴する玉鏡、天鏡、金鏡があったという。それ以外には、通常は悪鬼を駆除し災を回避するための道具として使用された。たとえば、安徽省阜陽地区で出土した漢簡には、「事到らば高く大鏡を懸けるなり」とある。これは、「災いが起こった時には高く大鏡を懸けて不幸を防止せよ」というのである。このような、銅鏡を「邪を払う・神に会う」ための呪具とする信仰は、道教の中に継承されることになる。

道教では、人が死ぬと冢墓に入り、冥界で生前の罪状の審判を受けなければならないとされる。もしも、死者の魂が親族からの救済を得られず恨みが生じれば、冥界で訴訟が起こされることになる。冥官の懲罰は死者の親族(生者の側)にまで及び、彼らに災いや病気をもたらし死に至らしめるとさせる。懲罰が生者にまで及ぶことを恐れ、生きている人間の不幸を防ぐためには、道士が解除の法術を行なう必要があったのである。(「道教文物の概説」王育成)

さらに、天津社会科学院教授の王金林氏によれば、墓に副葬された道教の呪具の中で、玉は不朽で永遠に存続する、銅鏡は神仙と会い悪魔を制御する、さらには、銅鏡を被葬者の左右に置く「日明鏡」、銅鏡を前後左右に置く「四規鏡」は、神仙と会い悪魔を制御し、俗から離れて仙人になる目的を達成する思想によるという。

●銅鏡の副葬と神仙思想の関係

道教において鏡は神仙示現・予知・不老長生・辟悪などに関わる呪具として用いられるものであり、副葬品としての鏡もまたそうした多様な呪術的性格を持ち合わせていたのではないかと思われる。たとえば、三角縁神獣鏡に描かれた神仙や霊獣が道教的思想を反映して描かれたことは、神仙が東王父・西王母などに対応して配置されていること、霊獣が巨(矩)と呼ばれる呪具などをくわえた例などからもうかがわれる。その際、霊獣は神仙の乗り物として死者の霊魂を仙人のいる天上世界に導いてくれることを期待されたのではないか。

(「古墳出土の玉・鏡・剣の副葬品からみた道家思想の影響」王金林)

●剣の副葬と尸解術

剣は被葬者の生前の社会的地位を示すと同時に、祭祀具としての宗教意識を内包するものである。東大寺山古墳出土の環頭大刀銘に「上応星宿、下辟不□」と刻されているように、大刀は宿星信仰に基づいてその呪力が期待されて副葬された。道教では神仙の地位の上下(総じて九品)が決まっており、道士は修練によって神仙世界に昇ることができるが、その修練の度合いによって昇天の方術は飛天・隠遁・尸解(魂が昇天する)の3つに分かれる。(王金林)

どうやら、古墳に副葬された鏡と剣の配列にも、信仰的意味があったらしい。死者に副葬された剣は、死者が神仙世界に昇るための呪具だったというわけである。

●古代における信仰変革

銅鏡に対する呪術的な機能は中国支配層の間にも古くから存在した。この、銅鏡を邪をはらう・神に会うための呪具とする信仰は、天師道(鬼道)の登場によって鏡に剣を加えた二種の神宝へと変わる。続いて、天師道が儒教を取り込んで道教へと昇華するとき、儒教の神宝である玉(ぎょく)を加えて、銅鏡・剣・玉の三種の神宝が誕生することになる。それぞれの呪具(明器)としての機能は次の通りである。

①銅鏡は神仙と会い悪魔を制御する呪具。

②剣は死者の魂が神仙世界に昇る尸解の呪具。

③玉は不朽で永遠に存続する呪具。

天師道(鬼道)と道教とは一般には宗教と思われているが、実態は無数の人びとの知識と学問の集大成である。中国古来の森羅万象の学問を背景としたものだから、いささか非科学的な要素を包含するとはいえ、医薬学・方位学・易学などの多様な分野で現代まで通用してることでその真価のほどを実証している。

むろん、道教の前身たる天師道が、医療・施薬から治病祈祷、さらには武運・戦勝、航海安全・破邪・駆邪・地鎮に至るまで効果を発揮したことは容易に推察できる。こうした様子から、鏡と剣を二種の神宝とする卑弥呼の鬼道様式が、日本列島において劇的な革新を起こしただろうことは想像に難くない。とくに古代において、生命と直結する治病祈祷や安全祈願など現世利益を提供する鬼道は、それまでの銅鐸信仰にくらべれば極めて大きな魅力だったに違いない。

後漢末の中国大陸における宗教変革が、そのまま日本列島に政治変革をももたらしたというわけである。

●鬼道の伝わり方

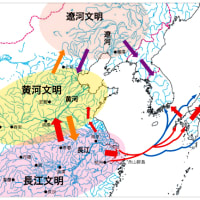

それでは、鏡と剣を神宝とする一方で、この二者を重要な葬送呪具とする鬼道様式はどこからどう伝来したのだろうか。ここでいう鬼道様式とは張魯の天師道か、これと起源を同じくする張角の太平道か。考えられるのはこの二者である。

天師道(初期道教)はのちに、上層士族の神仙道教と下層の民間道教という二つの大きな階層に分かれていった。上層の道派は次第に士族の神仙道教へと発展し、下層の道派は引き続き民間にあって、百余りの民間道派が各地で活動していた。天師道が上層社会に伝播して神仙道教が形成されると、方仙道や黄老道の方士たちも神仙道教に入り神仙道士という立場で経を伝え、術を修習し布教した。張魯が世を去り教徒が全国に布教した結果、士族社会の名門の子弟が次々に教団に入り、宗教の威信が高まり天師道という名前も社会に認可されるようになった。 とくに、世家(士族の名族)でありながら代々天師道を信奉し、著名な天師道の家柄になった者も少なくなかった。(「道教と仙学」漢末の早期道教、魏晋代の早期道教)

一方の太平道も天師道と類似した教義を持つ。また、『太平経』が道教成立後の重要な経典とされることから、太平道の思想は道教思想に共通するといえる。張角の太平道は、山東省の青州に主力を置き、徐州から長江流域の揚州から荊州まで広く信徒がいた。 その太平道に関して興味深い情報がある。インターネットで知り得た所によると、静岡県の富士地方に、「徐福の金印」として代々伝えられてきた金印がある。これを、中国の研究機関で鑑定してもらったところ、太平道の将軍クラスの指揮官(大方=おおかた)の一人で、巳(たつみの)大方の金印であることが判明したそうである。

「1923年、山中湖西岸に住む故羽田正次氏は、畑を耕していた時、秦と読める金色の印章を見つけた。最近、中国の研究者の間から、この印章は正しくは大もしくは己大方と読まれるべきであり、それは後漢末の 黄巾軍の指揮官号ではないかという説が出された。黄巾軍は太平道という原始道教(初期道教)教団を中核とする反乱軍だから、この印章は道教とは深い関わりのある遺物だということになる。(『徐福ロマン』羽田武栄・亜紀書房)

太平道には、方角になぞらえた36名の大方がいたといわれるが、巳大方はそのうちの一人だったようである。太平道は30数万人の大勢力だったというから、大方一人につき1万人規模の兵団(2500人を1師団として4師団)を指揮した計算になるだろうか。大変な数である。 この金印の話が事実だとした場合、卑弥呼が女王になる前後の時期に、太平道の兵団を率いた(ことがある)人物、もしくはその関係者が列島に渡来した可能性も考えられる。後漢末の列島には、私たちの想像を超えるダイナミックな人の動きがあったようなのである。

●卑弥呼の鬼道は、いつ・どこから来たのか

卑弥呼の鬼道については、天師道の創始者・張陵と同じく「衆を惑わす」と書かれたことや、張陵の後継者たる張魯と同じく「鬼道」と書かれたこと。さらには、鏡と剣を神宝とする一方で二者を重要な呪具とする様式がそのまま伝わっている事実からみて、天師道か(これと根を同じくする)太平道だったものと思われる。

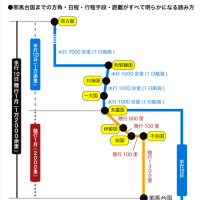

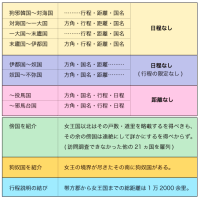

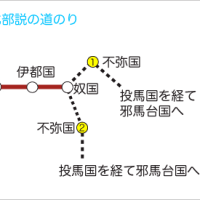

張魯の天師道が鬼道と呼ばれ始めたのが188年頃からで、そこから30年間218年頃まで続いた。張角の太平道を柱とした黄巾党は180年頃の旗揚げで、20年間200年頃まで続いた。両者は190年代に中国本土で盛んになっている。卑弥呼が女王になったのは同じく190年前後である。その彼女は、女王になる時点ではすでに鬼道を修得していたことになる。鬼道を修得していたのだから、年齢も13歳や15歳ではなく、すでに成人の年齢に達していたと思われる。問題は、彼女はいつ・どこで鬼道をマスターしたのかである。

時間的なタイミングからみて、中国で学んで帰国した倭人道士がいて、それを卑弥呼に伝授したとは考えにくい。それでは卑弥呼は大陸で鬼道をマスターしたのか。こちらの可能性のほうが高い。となれば、彼女は新来の渡来人の子女という論理に帰結する。『倭人伝』によると、卑弥呼の王宮にはただ一人男性がいて、「飲食物を給し、辞を伝えるに卑弥呼の拠居に出入りす」とある。辞は言語を意味するから、この男性は通訳だった可能性もある。かりに倭人語が通じなかったとすれば、卑弥呼の出自はやはり、新来の渡来人か独自の言語をもつ隼人のような社会部族だったことになる。

(卑弥呼がほとんど人前に姿を現さなかったということは、卑弥呼が自らを神格化していたことをうかがわせる。ここでいう神格化とは、巷間に喧伝されるシャーマンや神託巫女とは次元が違って、一般人が天子・皇帝の姿を見ることや声を聞くことすらない神格化された存在だったように、別格の存在に位置づけたということである)。

太平道の巳の大方の金印が列島で発見された事例からも、天師道や太平道と関わりの深い人間が渡来してきた可能性は否定しようがない。卑弥呼が鬼道をマスターした渡来人だったとすれば、漢巴の地で天師道を修得して、長江をくだってきた可能性も少しは残されている。ただ、鬼道様式の伝播にしろ鬼道を修得した人材の渡来にしろ、日本列島に至るまでの時間的・距離的スタンスからいえば、内陸部の漢巴を拠点とした天師道よりは東部で盛んだった太平道がやってきた可能性のほうが高い。

……ここで、よくよくお考えいただきたい。

中国発祥の「森羅万象の哲学」ともいえる黄老学を基礎とする道学(鬼道の教典)を修得するには、高度な中国語の素養と多岐にわたる知識・見識を必要とする。必然の道理として、生粋の土着倭人には伝授も修得も不可能である。ということは、卑弥呼はいったいどういう出自だったのだろうか。

考古事実からみて、画紋帯神獣鏡が呉地域で製作され、これが鬼道とセットで倭国に伝来したことは否定のしようがない。この事実からいえるのは、(非公式ではあったにしろ)卑弥呼が魏に朝献するかなり以前から、倭国は呉地域と密接だった可能性も考えられる。そう考えたとき、卑弥呼が呉地域で盛んだった鬼道をマスターしていたことも得心できる。

さて、鬼道をマスターするほどの中国語素養と知識を持った卑弥呼は、どんな民族のどんな出自だったのだろうか………。(明らかな歴史的事実としては、後漢末から三国時代にかけて鬼道をマスターしていた女性は、劉焉の支配下にあった巴蜀の地で布教していた、美人の誉れ高き張魯の母親ただ一人である)。

●鬼道が古墳時代をもたらした

銅鏡を死者に副葬する習慣は中国でも古くからあって、青銅器を地下に埋めることで土地の神を鎮める地鎮の意味があったようである。また、「破鏡重円」という信仰めいた考え方があって、破鏡を副葬した実例もある。わが国では、破鏡を含む銅鏡は墳墓に副葬されているだけではなく、開拓・開墾された住宅地などにも埋められている。これと同じ現象を見せるのが銅鐸で、そもそもは地鎮の呪具として地下に埋められたとも考えられる。

そうしたところへ、後漢末に新興宗教の鬼道=天師道(初期道教)が登場する。この宗教は鏡と剣を神宝・呪具とし、死者を神仙へ導く呪具として、棺内での副葬配列にまで意味を持たせて様式化して登場している。この鬼道が神宝・呪具としたのが「神獣鏡」で、神獣鏡は鬼道が生んだ鏡だと断言できる。むろん、呉地域から多種かつ大量に出土する典型的な呉式鏡である。

さて、わが国で最古クラスとされる古墳をみると、その副葬品から大きくは2タイプに分けることができる。

●中国古来の漢式鏡を副葬している最古級の古墳。

多くの場合は方格規矩や内行花文鏡などの漢式鏡かその破鏡を副葬している。

①鶴尾神社4号墳/獣帯方格規矩四神鏡

②茶臼山古墳/中国製細線式獣帯鏡

③美濃観音寺山古墳/方格規矩四神鏡、重圏文鏡

④朝日谷2号墳/二禽二獣鏡、斜縁二神二獣鏡

⑤平塚古墳/内行花文鏡

⑥平原1号墳/内行花文鏡、方格規矩鏡、四螭文鏡、大型内行花文鏡

以上の古墳は古い漢式鏡を副葬しており、鬼道と神獣鏡がさほど普及していなかった3世紀初頭の築造と思われる。

●鬼道の作法で新しい呉式鏡(神獣鏡)を副葬している古墳。

鬼道と神獣鏡がセットで普及して、最初に副葬呪具に用いられたのが画紋帯神獣鏡だろう。画紋帯神獣鏡を副葬している古墳は、最古級といわれてはいてもその築造年代は比較的新しい。

⑦萩原墳丘墓/画文帯神獣鏡

⑧ホケノ山古墳/画紋帯神獣鏡

⑨古冨波山古墳/三角縁神獣鏡

以上の3つの古墳は神獣鏡を副葬するようになった時代の築造で、最古級の古墳よりは新しいとみなされる。とくに三角縁神獣鏡を副葬した古冨波山古墳は初期の築造とされているが、何かと築造時期を問題視されるホケノ山古墳よりもさらに新しいようである。

画紋帯であろうが三角縁であろうが、「神獣鏡」は鬼道が生んだ鏡であり典型的な呉式鏡である。中でも画紋帯神獣鏡は呉地域からもたらされたとみなければならない。かくして、神獣鏡が副葬されるようになるのと時を同じくして(鬼道の葬送様式が普及するのと同時に)、日本列島では古墳づくりが盛んになる。こうした実情から極論すれば、「古墳時代は鬼道がもたらした」といっても過言ではない。

●玉璽が勾玉に変った理由

わが国における三種の神器は、天孫降臨の際に天照大神から授けられたという鏡(八咫鏡)・剣(天叢雲剣)・玉(八尺瓊勾玉)を指す。天皇の位を受け継ぐ際に授受され、この三種の神器を所持することが正統な皇位継承の証しとされた。

『日本書紀』神宮皇后紀では、鏡と剣が二種の神器として登場する。また仲哀天皇紀では、岡県主の熊鰐、伊都県主の五十迹手らが、白銅鏡、八尺瓊、十握剣を掲げて馳せ参じている。ここで注意したいのは、地方豪族たちの所持する三種の一つが「玉ではなく」縄文以来の「勾玉」になっている」ということである。

一方で、『日本書紀』の皇位継承のシーンでは、璽符・璽・璽印・璽綬(印璽と綬)・神璽といった表現で何度も登場する。

①允恭天皇紀「天皇の璽付(じふ)を捧げて再拝す」

②清寧天皇紀「璽(じ)を皇太子に奉る」

③顕宗天皇紀「天子の璽(じ)を取りて天皇の坐に置きたまう」

④継体天皇紀 鏡・剣・璽符(じふ)が登場

⑤宣化天皇紀 天皇の即位に鏡と剣だけが登場

⑥推古天皇紀「因りて天皇の璽印(じいん)を奉る」

⑦舒明天皇紀「天皇の璽印(じいん)を以て田村皇子に奉る」

⑧孝徳天皇紀「璽綬(じとじゅ)を授けたまいて位を禅りたまふ」

『日本書紀』は、皇位継承の証したる神宝を「璽(じ)・璽符(じふ)・璽印(じいん)という表現で、いずれも「玉の印璽」を意味する書き方をしている。皇位継承の証したる神器は勾玉ではなく「玉の印璽」だったことがうかがえる。厳然たる事実として、皇位継承のシーンに「勾玉」は登場しない。このように『日本書紀』は、皇位継承の証したる神器は「玉の印璽」としながら、三種の神器のうちの玉は勾玉としている。同じ『日本書紀』の中に非常に奇妙な食い違いが認められるのである。

中国では、夏・商・周代には鼎を王権神授・正統な王権継承の礼器とした。秦の始皇帝が正統性を欠いていたために九鼎は失われ、それ以後は御璽(印璽)を礼器(王権継承の神器)とした。これに倣って、日本でも皇位継承のしるしは御璽(印璽)だったわけである。

天皇が伝世所有する宝器としての玉璽(印璽)があり、神宮皇后紀では神に祈る祭器としての鏡と剣が登場し、仲哀天皇紀では鏡と剣と勾玉の三種をかかげた豪族が登場する。ここに一種の分かりにくさがあるが、整理すると次のようなことだろうと思われる。

道教の三種の神宝の概念が伝わる5世紀以前までは、皇位継承のしるしとしての玉の印璽があって、鬼道の二種の神宝としての鏡と剣があった。やがて、5世紀頃に鏡と剣と「玉璽」を三種の神器とする道教が伝わった。そこで、『日本書紀』が書かれる時点で玉璽を「勾玉」へと変更したものと思われる。その理由は明解である。

玉の印璽(玉璽)は、天子・天皇が所持する唯一無二の皇位継承のしるしたる神器である。あとからやってきた三種の神器の一つがこれと同じでは都合が悪い。そこで三種の一つの玉の印璽を勾玉にした。『日本書紀』が神代紀の冒頭で天照大神の言葉を通じて、鏡と剣と勾玉を三種の神宝とするよう告げさせたのも、このことを徹底させると同時に、天皇が所持する玉璽と、豪族たちが所持する三種の神器を区別する意図が働いていたものと思われる。

かくして、三種の神器のうちの玉は明確に区別され、玉(ぎょく)の印璽は天皇の神器として、勾玉(まがたま)は豪族たちの間で神器・祭器として流布することになる。

繰り返すが、倭人の主流と倭国支配層は●文身とお歯黒をする●独自の文字をもたない。これが揺るぎない事実である。(中国には現在でも50を超える少数民族がいるが、そのほとんどが独自の言語を有し文字をもたなかった。中国大陸からの渡来人といえば、中国語を話し漢字を持ち込んだはずと考えるのは早計である)。

※お歯黒をした雛人形 (写真提供:株式会社十二段屋)。お歯黒はそもそも、(判明しているだけでも古墳時代か江戸幕末まで)皇族・貴族の間で行なわれた習俗である。1870年に皇族・貴族に対するお歯黒禁止令が出されたあとは民間でも徐々に廃れるが、一部地方では、昭和前期までお歯黒をした民間女性(老婆)がみられた。

歴史は生き物であり現実世界の事象である。歴史の真相から目を背けて卑弥呼幻想を抱き、いたずらに邪馬台国を引っぱり合っているようでは、邪馬台国が眉唾ジャンルから浮上する日は到底こないだろう。

卑弥呼の位置づけと評価は、ひとえに鬼道の解釈にかかっている。それはとりもなおさず、彼女の評価と時代の評価とも関連するし、『倭人伝』解読の行方を大きく左右する。時代の成熟度を無視した形で、卑弥呼を怪しげな個人レベルのシャーマンに見立てる意見もあるが、彼女が国家の政の根幹をなす存在だった事実は揺るがない。女王となった彼女は、あくまでも国家規模の祭祀を施行したというのが私の見方である。その祭祀様式を市井の庶民が習得できる環境にはなかったのだから、必然的に彼女の出自にもある程度の推察が巡るはずである。

福永光司によると、張魯の天師道は鏡と剣を二種の神器としていたという。

これが4世紀末ごろに儒教を取り込んで、道教として体制内宗教に昇華したとき、儒教の神器の玉(勾玉ではない)を加えてはじめて三種の神器が揃う。ということは、三種の神器が登場する以前の3世紀を生きた卑弥呼も鏡と剣を二種の神器にしていたことになる。

「道教の神学において、最高神である天皇大帝は、その宗教的神聖性の象徴として二種の神器を持つとされる。鏡と剣とがそれであり、神器という言葉も道教の経典などにその用例が見える。道教の神学における鏡と剣を二種の神器とする思想信仰は、中国の六朝時代、『抱朴子』の著者・葛洪や『真誥』編著者・陶弘景らによってその理論的基礎が確立されるが、この二種の神器の思想信仰を日本の天皇の皇位の象徴として、ほとんど直訳的に採り入れているのは、8世紀初頭に成った『日本書紀』である。(『道教と古代日本』福永光司)

一方、中国社会科学院歴史研究所教授の王育成氏によれば、「(道教成立後の)道教経典では、「鏡、剣、玉璽」が道家の三宝とされたという。(道家の三種の神器は鏡・剣と玉の印璽だったのである)。というわけで、日本列島に三種の神器が登場するのは、少なくとも道教が伝来する5世紀以降になる。

わが国の古墳から三種の神器が揃って出土したという声もよく聞くが、5世紀以前の古墳から出土する鏡と剣と勾玉は、三種の神宝として揃えられたのではなく、多くの副葬品の中に「たまたま」それらがあったにすぎない。むろん、「壱岐の原の辻遺跡から最古の三種の神器が出た」とか、「2~3世紀の弥生時代の遺跡から三種の神器が出た」という説は明らかな歴史錯誤である。

●中国古来の鏡信仰

わが国の古墳に鏡と剣を副葬する葬送儀礼が、道教の前身たる鬼道(天師道)にあることは明確な事実となった。そこで今度は、古代における鏡の扱われ方について考察する。

中国では古くから鏡に呪術的な機能があるとして、貴族たちは人が死ぬと墓に鏡を副葬した。漢代になると、皇帝は臣下が死んだ際には遺族に副葬用として鏡を贈るようになる。鏡は身分や男女の区別なく副葬され、一人一面だけでなく複数の場合もある。一つの鏡を2つに割って、二人別々の棺に納められていた例もあるという。

先の王育成氏によれば、中国において鏡を神霊視する意識はかなり早い時期から現われ、帝王権力を象徴する玉鏡、天鏡、金鏡があったという。それ以外には、通常は悪鬼を駆除し災を回避するための道具として使用された。たとえば、安徽省阜陽地区で出土した漢簡には、「事到らば高く大鏡を懸けるなり」とある。これは、「災いが起こった時には高く大鏡を懸けて不幸を防止せよ」というのである。このような、銅鏡を「邪を払う・神に会う」ための呪具とする信仰は、道教の中に継承されることになる。

道教では、人が死ぬと冢墓に入り、冥界で生前の罪状の審判を受けなければならないとされる。もしも、死者の魂が親族からの救済を得られず恨みが生じれば、冥界で訴訟が起こされることになる。冥官の懲罰は死者の親族(生者の側)にまで及び、彼らに災いや病気をもたらし死に至らしめるとさせる。懲罰が生者にまで及ぶことを恐れ、生きている人間の不幸を防ぐためには、道士が解除の法術を行なう必要があったのである。(「道教文物の概説」王育成)

さらに、天津社会科学院教授の王金林氏によれば、墓に副葬された道教の呪具の中で、玉は不朽で永遠に存続する、銅鏡は神仙と会い悪魔を制御する、さらには、銅鏡を被葬者の左右に置く「日明鏡」、銅鏡を前後左右に置く「四規鏡」は、神仙と会い悪魔を制御し、俗から離れて仙人になる目的を達成する思想によるという。

●銅鏡の副葬と神仙思想の関係

道教において鏡は神仙示現・予知・不老長生・辟悪などに関わる呪具として用いられるものであり、副葬品としての鏡もまたそうした多様な呪術的性格を持ち合わせていたのではないかと思われる。たとえば、三角縁神獣鏡に描かれた神仙や霊獣が道教的思想を反映して描かれたことは、神仙が東王父・西王母などに対応して配置されていること、霊獣が巨(矩)と呼ばれる呪具などをくわえた例などからもうかがわれる。その際、霊獣は神仙の乗り物として死者の霊魂を仙人のいる天上世界に導いてくれることを期待されたのではないか。

(「古墳出土の玉・鏡・剣の副葬品からみた道家思想の影響」王金林)

●剣の副葬と尸解術

剣は被葬者の生前の社会的地位を示すと同時に、祭祀具としての宗教意識を内包するものである。東大寺山古墳出土の環頭大刀銘に「上応星宿、下辟不□」と刻されているように、大刀は宿星信仰に基づいてその呪力が期待されて副葬された。道教では神仙の地位の上下(総じて九品)が決まっており、道士は修練によって神仙世界に昇ることができるが、その修練の度合いによって昇天の方術は飛天・隠遁・尸解(魂が昇天する)の3つに分かれる。(王金林)

どうやら、古墳に副葬された鏡と剣の配列にも、信仰的意味があったらしい。死者に副葬された剣は、死者が神仙世界に昇るための呪具だったというわけである。

●古代における信仰変革

銅鏡に対する呪術的な機能は中国支配層の間にも古くから存在した。この、銅鏡を邪をはらう・神に会うための呪具とする信仰は、天師道(鬼道)の登場によって鏡に剣を加えた二種の神宝へと変わる。続いて、天師道が儒教を取り込んで道教へと昇華するとき、儒教の神宝である玉(ぎょく)を加えて、銅鏡・剣・玉の三種の神宝が誕生することになる。それぞれの呪具(明器)としての機能は次の通りである。

①銅鏡は神仙と会い悪魔を制御する呪具。

②剣は死者の魂が神仙世界に昇る尸解の呪具。

③玉は不朽で永遠に存続する呪具。

天師道(鬼道)と道教とは一般には宗教と思われているが、実態は無数の人びとの知識と学問の集大成である。中国古来の森羅万象の学問を背景としたものだから、いささか非科学的な要素を包含するとはいえ、医薬学・方位学・易学などの多様な分野で現代まで通用してることでその真価のほどを実証している。

むろん、道教の前身たる天師道が、医療・施薬から治病祈祷、さらには武運・戦勝、航海安全・破邪・駆邪・地鎮に至るまで効果を発揮したことは容易に推察できる。こうした様子から、鏡と剣を二種の神宝とする卑弥呼の鬼道様式が、日本列島において劇的な革新を起こしただろうことは想像に難くない。とくに古代において、生命と直結する治病祈祷や安全祈願など現世利益を提供する鬼道は、それまでの銅鐸信仰にくらべれば極めて大きな魅力だったに違いない。

後漢末の中国大陸における宗教変革が、そのまま日本列島に政治変革をももたらしたというわけである。

●鬼道の伝わり方

それでは、鏡と剣を神宝とする一方で、この二者を重要な葬送呪具とする鬼道様式はどこからどう伝来したのだろうか。ここでいう鬼道様式とは張魯の天師道か、これと起源を同じくする張角の太平道か。考えられるのはこの二者である。

天師道(初期道教)はのちに、上層士族の神仙道教と下層の民間道教という二つの大きな階層に分かれていった。上層の道派は次第に士族の神仙道教へと発展し、下層の道派は引き続き民間にあって、百余りの民間道派が各地で活動していた。天師道が上層社会に伝播して神仙道教が形成されると、方仙道や黄老道の方士たちも神仙道教に入り神仙道士という立場で経を伝え、術を修習し布教した。張魯が世を去り教徒が全国に布教した結果、士族社会の名門の子弟が次々に教団に入り、宗教の威信が高まり天師道という名前も社会に認可されるようになった。 とくに、世家(士族の名族)でありながら代々天師道を信奉し、著名な天師道の家柄になった者も少なくなかった。(「道教と仙学」漢末の早期道教、魏晋代の早期道教)

一方の太平道も天師道と類似した教義を持つ。また、『太平経』が道教成立後の重要な経典とされることから、太平道の思想は道教思想に共通するといえる。張角の太平道は、山東省の青州に主力を置き、徐州から長江流域の揚州から荊州まで広く信徒がいた。 その太平道に関して興味深い情報がある。インターネットで知り得た所によると、静岡県の富士地方に、「徐福の金印」として代々伝えられてきた金印がある。これを、中国の研究機関で鑑定してもらったところ、太平道の将軍クラスの指揮官(大方=おおかた)の一人で、巳(たつみの)大方の金印であることが判明したそうである。

「1923年、山中湖西岸に住む故羽田正次氏は、畑を耕していた時、秦と読める金色の印章を見つけた。最近、中国の研究者の間から、この印章は正しくは大もしくは己大方と読まれるべきであり、それは後漢末の 黄巾軍の指揮官号ではないかという説が出された。黄巾軍は太平道という原始道教(初期道教)教団を中核とする反乱軍だから、この印章は道教とは深い関わりのある遺物だということになる。(『徐福ロマン』羽田武栄・亜紀書房)

太平道には、方角になぞらえた36名の大方がいたといわれるが、巳大方はそのうちの一人だったようである。太平道は30数万人の大勢力だったというから、大方一人につき1万人規模の兵団(2500人を1師団として4師団)を指揮した計算になるだろうか。大変な数である。 この金印の話が事実だとした場合、卑弥呼が女王になる前後の時期に、太平道の兵団を率いた(ことがある)人物、もしくはその関係者が列島に渡来した可能性も考えられる。後漢末の列島には、私たちの想像を超えるダイナミックな人の動きがあったようなのである。

●卑弥呼の鬼道は、いつ・どこから来たのか

卑弥呼の鬼道については、天師道の創始者・張陵と同じく「衆を惑わす」と書かれたことや、張陵の後継者たる張魯と同じく「鬼道」と書かれたこと。さらには、鏡と剣を神宝とする一方で二者を重要な呪具とする様式がそのまま伝わっている事実からみて、天師道か(これと根を同じくする)太平道だったものと思われる。

張魯の天師道が鬼道と呼ばれ始めたのが188年頃からで、そこから30年間218年頃まで続いた。張角の太平道を柱とした黄巾党は180年頃の旗揚げで、20年間200年頃まで続いた。両者は190年代に中国本土で盛んになっている。卑弥呼が女王になったのは同じく190年前後である。その彼女は、女王になる時点ではすでに鬼道を修得していたことになる。鬼道を修得していたのだから、年齢も13歳や15歳ではなく、すでに成人の年齢に達していたと思われる。問題は、彼女はいつ・どこで鬼道をマスターしたのかである。

時間的なタイミングからみて、中国で学んで帰国した倭人道士がいて、それを卑弥呼に伝授したとは考えにくい。それでは卑弥呼は大陸で鬼道をマスターしたのか。こちらの可能性のほうが高い。となれば、彼女は新来の渡来人の子女という論理に帰結する。『倭人伝』によると、卑弥呼の王宮にはただ一人男性がいて、「飲食物を給し、辞を伝えるに卑弥呼の拠居に出入りす」とある。辞は言語を意味するから、この男性は通訳だった可能性もある。かりに倭人語が通じなかったとすれば、卑弥呼の出自はやはり、新来の渡来人か独自の言語をもつ隼人のような社会部族だったことになる。

(卑弥呼がほとんど人前に姿を現さなかったということは、卑弥呼が自らを神格化していたことをうかがわせる。ここでいう神格化とは、巷間に喧伝されるシャーマンや神託巫女とは次元が違って、一般人が天子・皇帝の姿を見ることや声を聞くことすらない神格化された存在だったように、別格の存在に位置づけたということである)。

太平道の巳の大方の金印が列島で発見された事例からも、天師道や太平道と関わりの深い人間が渡来してきた可能性は否定しようがない。卑弥呼が鬼道をマスターした渡来人だったとすれば、漢巴の地で天師道を修得して、長江をくだってきた可能性も少しは残されている。ただ、鬼道様式の伝播にしろ鬼道を修得した人材の渡来にしろ、日本列島に至るまでの時間的・距離的スタンスからいえば、内陸部の漢巴を拠点とした天師道よりは東部で盛んだった太平道がやってきた可能性のほうが高い。

……ここで、よくよくお考えいただきたい。

中国発祥の「森羅万象の哲学」ともいえる黄老学を基礎とする道学(鬼道の教典)を修得するには、高度な中国語の素養と多岐にわたる知識・見識を必要とする。必然の道理として、生粋の土着倭人には伝授も修得も不可能である。ということは、卑弥呼はいったいどういう出自だったのだろうか。

考古事実からみて、画紋帯神獣鏡が呉地域で製作され、これが鬼道とセットで倭国に伝来したことは否定のしようがない。この事実からいえるのは、(非公式ではあったにしろ)卑弥呼が魏に朝献するかなり以前から、倭国は呉地域と密接だった可能性も考えられる。そう考えたとき、卑弥呼が呉地域で盛んだった鬼道をマスターしていたことも得心できる。

さて、鬼道をマスターするほどの中国語素養と知識を持った卑弥呼は、どんな民族のどんな出自だったのだろうか………。(明らかな歴史的事実としては、後漢末から三国時代にかけて鬼道をマスターしていた女性は、劉焉の支配下にあった巴蜀の地で布教していた、美人の誉れ高き張魯の母親ただ一人である)。

●鬼道が古墳時代をもたらした

銅鏡を死者に副葬する習慣は中国でも古くからあって、青銅器を地下に埋めることで土地の神を鎮める地鎮の意味があったようである。また、「破鏡重円」という信仰めいた考え方があって、破鏡を副葬した実例もある。わが国では、破鏡を含む銅鏡は墳墓に副葬されているだけではなく、開拓・開墾された住宅地などにも埋められている。これと同じ現象を見せるのが銅鐸で、そもそもは地鎮の呪具として地下に埋められたとも考えられる。

そうしたところへ、後漢末に新興宗教の鬼道=天師道(初期道教)が登場する。この宗教は鏡と剣を神宝・呪具とし、死者を神仙へ導く呪具として、棺内での副葬配列にまで意味を持たせて様式化して登場している。この鬼道が神宝・呪具としたのが「神獣鏡」で、神獣鏡は鬼道が生んだ鏡だと断言できる。むろん、呉地域から多種かつ大量に出土する典型的な呉式鏡である。

さて、わが国で最古クラスとされる古墳をみると、その副葬品から大きくは2タイプに分けることができる。

●中国古来の漢式鏡を副葬している最古級の古墳。

多くの場合は方格規矩や内行花文鏡などの漢式鏡かその破鏡を副葬している。

①鶴尾神社4号墳/獣帯方格規矩四神鏡

②茶臼山古墳/中国製細線式獣帯鏡

③美濃観音寺山古墳/方格規矩四神鏡、重圏文鏡

④朝日谷2号墳/二禽二獣鏡、斜縁二神二獣鏡

⑤平塚古墳/内行花文鏡

⑥平原1号墳/内行花文鏡、方格規矩鏡、四螭文鏡、大型内行花文鏡

以上の古墳は古い漢式鏡を副葬しており、鬼道と神獣鏡がさほど普及していなかった3世紀初頭の築造と思われる。

●鬼道の作法で新しい呉式鏡(神獣鏡)を副葬している古墳。

鬼道と神獣鏡がセットで普及して、最初に副葬呪具に用いられたのが画紋帯神獣鏡だろう。画紋帯神獣鏡を副葬している古墳は、最古級といわれてはいてもその築造年代は比較的新しい。

⑦萩原墳丘墓/画文帯神獣鏡

⑧ホケノ山古墳/画紋帯神獣鏡

⑨古冨波山古墳/三角縁神獣鏡

以上の3つの古墳は神獣鏡を副葬するようになった時代の築造で、最古級の古墳よりは新しいとみなされる。とくに三角縁神獣鏡を副葬した古冨波山古墳は初期の築造とされているが、何かと築造時期を問題視されるホケノ山古墳よりもさらに新しいようである。

画紋帯であろうが三角縁であろうが、「神獣鏡」は鬼道が生んだ鏡であり典型的な呉式鏡である。中でも画紋帯神獣鏡は呉地域からもたらされたとみなければならない。かくして、神獣鏡が副葬されるようになるのと時を同じくして(鬼道の葬送様式が普及するのと同時に)、日本列島では古墳づくりが盛んになる。こうした実情から極論すれば、「古墳時代は鬼道がもたらした」といっても過言ではない。

●玉璽が勾玉に変った理由

わが国における三種の神器は、天孫降臨の際に天照大神から授けられたという鏡(八咫鏡)・剣(天叢雲剣)・玉(八尺瓊勾玉)を指す。天皇の位を受け継ぐ際に授受され、この三種の神器を所持することが正統な皇位継承の証しとされた。

『日本書紀』神宮皇后紀では、鏡と剣が二種の神器として登場する。また仲哀天皇紀では、岡県主の熊鰐、伊都県主の五十迹手らが、白銅鏡、八尺瓊、十握剣を掲げて馳せ参じている。ここで注意したいのは、地方豪族たちの所持する三種の一つが「玉ではなく」縄文以来の「勾玉」になっている」ということである。

一方で、『日本書紀』の皇位継承のシーンでは、璽符・璽・璽印・璽綬(印璽と綬)・神璽といった表現で何度も登場する。

①允恭天皇紀「天皇の璽付(じふ)を捧げて再拝す」

②清寧天皇紀「璽(じ)を皇太子に奉る」

③顕宗天皇紀「天子の璽(じ)を取りて天皇の坐に置きたまう」

④継体天皇紀 鏡・剣・璽符(じふ)が登場

⑤宣化天皇紀 天皇の即位に鏡と剣だけが登場

⑥推古天皇紀「因りて天皇の璽印(じいん)を奉る」

⑦舒明天皇紀「天皇の璽印(じいん)を以て田村皇子に奉る」

⑧孝徳天皇紀「璽綬(じとじゅ)を授けたまいて位を禅りたまふ」

『日本書紀』は、皇位継承の証したる神宝を「璽(じ)・璽符(じふ)・璽印(じいん)という表現で、いずれも「玉の印璽」を意味する書き方をしている。皇位継承の証したる神器は勾玉ではなく「玉の印璽」だったことがうかがえる。厳然たる事実として、皇位継承のシーンに「勾玉」は登場しない。このように『日本書紀』は、皇位継承の証したる神器は「玉の印璽」としながら、三種の神器のうちの玉は勾玉としている。同じ『日本書紀』の中に非常に奇妙な食い違いが認められるのである。

中国では、夏・商・周代には鼎を王権神授・正統な王権継承の礼器とした。秦の始皇帝が正統性を欠いていたために九鼎は失われ、それ以後は御璽(印璽)を礼器(王権継承の神器)とした。これに倣って、日本でも皇位継承のしるしは御璽(印璽)だったわけである。

天皇が伝世所有する宝器としての玉璽(印璽)があり、神宮皇后紀では神に祈る祭器としての鏡と剣が登場し、仲哀天皇紀では鏡と剣と勾玉の三種をかかげた豪族が登場する。ここに一種の分かりにくさがあるが、整理すると次のようなことだろうと思われる。

道教の三種の神宝の概念が伝わる5世紀以前までは、皇位継承のしるしとしての玉の印璽があって、鬼道の二種の神宝としての鏡と剣があった。やがて、5世紀頃に鏡と剣と「玉璽」を三種の神器とする道教が伝わった。そこで、『日本書紀』が書かれる時点で玉璽を「勾玉」へと変更したものと思われる。その理由は明解である。

玉の印璽(玉璽)は、天子・天皇が所持する唯一無二の皇位継承のしるしたる神器である。あとからやってきた三種の神器の一つがこれと同じでは都合が悪い。そこで三種の一つの玉の印璽を勾玉にした。『日本書紀』が神代紀の冒頭で天照大神の言葉を通じて、鏡と剣と勾玉を三種の神宝とするよう告げさせたのも、このことを徹底させると同時に、天皇が所持する玉璽と、豪族たちが所持する三種の神器を区別する意図が働いていたものと思われる。

かくして、三種の神器のうちの玉は明確に区別され、玉(ぎょく)の印璽は天皇の神器として、勾玉(まがたま)は豪族たちの間で神器・祭器として流布することになる。

繰り返すが、倭人の主流と倭国支配層は●文身とお歯黒をする●独自の文字をもたない。これが揺るぎない事実である。(中国には現在でも50を超える少数民族がいるが、そのほとんどが独自の言語を有し文字をもたなかった。中国大陸からの渡来人といえば、中国語を話し漢字を持ち込んだはずと考えるのは早計である)。

※お歯黒をした雛人形 (写真提供:株式会社十二段屋)。お歯黒はそもそも、(判明しているだけでも古墳時代か江戸幕末まで)皇族・貴族の間で行なわれた習俗である。1870年に皇族・貴族に対するお歯黒禁止令が出されたあとは民間でも徐々に廃れるが、一部地方では、昭和前期までお歯黒をした民間女性(老婆)がみられた。

歴史は生き物であり現実世界の事象である。歴史の真相から目を背けて卑弥呼幻想を抱き、いたずらに邪馬台国を引っぱり合っているようでは、邪馬台国が眉唾ジャンルから浮上する日は到底こないだろう。