●歴史記録の書かれ方

天子は神聖な存在であり聖人君子だから、オープンで公明正大を旨とする。そうしたことから、天子や高官らの周辺には張りつきの史官(書記官)がいて、その公式発言や行動を逐一記録した。これが歴史記録のはじまりである。歴史記録は天子の周囲だけに限らない、高位にある諸将・諸官に至るまで張りつきの史官が配されていたし、中国全土の諸王・諸侯が史官を抱えて個々の歴史を記録した。そうすることが、王朝や為政者の公明正大ぶりを示すことでもあった。史官たちは、為政者の思惑や干渉を許さない特別な立場で、客観的かつクールに史実を記録してきた。

『漢書』王莽伝によると、王莽が安漢公として平帝から九錫を受けたが、この時に彼を補佐する官吏(宗官、祝官、卜官、史官、家令丞各一人)が割り当てられている。天子が封拝と同時に与えるさまざまな物や人材の中に、祭祀や占いを司る官吏とともに史官が割り当てられている事実を認識しておきたい。

九錫は「九命の錫」ともいう。本来天子がもっぱらとしたものだが、実権者や功臣などに特別に下賜した。九錫を『漢書』や『後漢書』から拾って具体的にあげると、❶車馬(飾りつけた鸞車)、❷袞冕衣裳(袞竜衣と冕と沓)、❸楽器、❹朱戸(家の門を朱塗りにする資格)、❺納陛(中陛から昇降する資格)、❻虎賁(数百人単位の勇士からなる親衛隊)、❼斧鉞(絶対的軍事指揮権をあらわす「まさかり」)、❽弓矢(朱塗りの弓と黒塗りの矢)、❾秬鬯(祭祀用の香酒)。袞竜衣は正装用の礼服で、冕は大夫以上の官がつけた冠のこと。

●歴書記録の扱われ方

かくして、中国全土にいた無数の史官たちが記録した「いま」は、重要な公文書として中央官庁の文書管理担当部署に集められ、政府の厳重な文書金庫に整理・保管された。この膨大な記録文書は、やがて王朝が滅びる時に禅譲の一環として次なる王朝に継承されることになる。

新たに興きた王朝は、引き継いだ歴史記録に基づいて前王朝の歴史を編纂する。滅びた王朝の歴史を編纂することは、前王朝から歴史記録を引き継いだことを意味する。これは禅譲を受けた証しであり、禅譲を受けたということは正統王朝の証しである。つまり、王朝にとって歴史書編纂は文化事業プロジェクトであり、正統王朝であることの証明でもあった。

『史記』を編纂した司馬遷は、父・司馬談のあとを受けて太史令になった。ここで初めて、政府の堅固な石づくりの書庫や金庫室に入れる身分になった。中に入った彼は、そこに収められていた膨大な記録や極秘文書を目にして圧倒されたという。中国で製作された映画『英雄』に、戦国の七雄の一国・趙の広大な書庫で剣士がチャンバラを演じるシーンがある。そこに山と積まれた竹冊・木冊をご覧になられた方には、おおよその文書保管の実態と規模が想像できるはずである。これが一諸侯の書庫だと考えて差し支えない。

このように、歴史の記録と保存と継承は、天子政府や為政者の責務の一つだったともいえる。そうした歴史記録が、後世の歴史家によって『史記』や『三国志』として集大成されることになっている。

●『三国志』

2世紀後半の後漢末から魏呉蜀・三国鼎立時代を記録した正史。(正統王朝で編纂された、最も正統と認められた歴史書)。一般に知られる『三国志』は、後世に脚色を交えて書かれた読み物で『三国志演義』という。

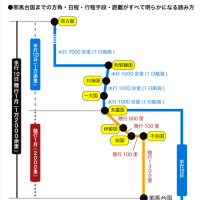

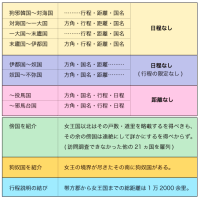

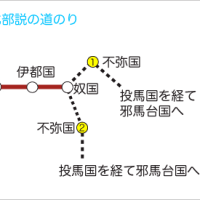

正史『三国志』は、曹操の魏を扱った魏書・孫権の呉を扱った呉書・劉備と孔明の蜀を扱った蜀書の3部に分かれる。その中の魏書の巻末に置かれた東方調査記録『東夷伝』の末尾に、古代の日本人(倭人)と日本(倭国)に関する記録が置かれている。これがいわゆる『倭人伝』と呼ばれるものである。ここに、238年から248年の前後10年間に及ぶ魏と倭国の交流の中で、実際に日本列島を訪問した中国人の目撃証言として、邪馬台国と女王卑弥呼が登場する。当該論考で扱うのは、この正史『三国志』のほうである。

●正史編纂者が個人名であるわけ

正史編纂については大きな建て前がある。歴代の中国王朝は、たとえ自らが滅ぼした王朝といえど、その歴史を自らの政府のもとで編纂させるという、利害や欲得抜きの文化事業を遂行した。そうしたことから、正史編纂にはとくに客観性が求められる。歴史書の客観性を保持することと、編纂させた政府の不関与を示す意図もあって、「編纂者」として編纂責任者個人の名で表記するのである。

これがわが国では、一介の個人や市井の文筆家にはできない正史編纂作業(王朝が公式かつ組織的に編纂させた歴史書)を、あたかも個人がやったように誤解する要因になっている。だが、ここに述べような暗黙の建て前は厳然と存在しており、歴史の記録と保存は時の政府の責務であり文化事業の一つだったのである。

『三国志』の場合も同様で、正史採用にまつわる興味深いエピソードがある。

『三国志』は、編纂者の陳寿が297年に死んだあと、晋の武帝(司馬炎)の後を受けた恵帝が周囲の推薦を受けて正史採用を決定している。このとき恵帝は、陳寿の家に保管されていた『三国志』原本を筆写させるために使者を遣わしている。

これが奇妙なことにお気づきだろうか。会社務めのサラリーマンが給料をもらいながらやった仕事の成果は会社に帰属するもので、サラリーマン個人の所有権は認められない。ところが、司馬炎の下で晋政府の報禄を得て書かれた歴史書が、個人のものでもあるかのように陳寿の家にあったというのである。

何かにつけて「周囲のすすめ」という儀式的段階を必要とするのもまた王朝の伝統的習慣である。私は、正史採用を周囲が推薦したというのも、陳寿の家に保管されていた原本を筆写させたというのも、『三国志』に対する魏政府の客観性をアピールするためのデモンストレーションだったと見ている。

●正史編纂は国家の文化事業プロジェクト

正史編纂が国家の文化事業だったことを知る良い実例がある。

『隋書』の末尾に編纂経緯の一旦が紹介されているのだが、それによると、唐の貞観3年(629年)に太宗皇帝が秘書省長官の魏徴に『隋書』の編纂を命じている。いわゆる勅命撰である。魏徴は中書省に秘書内省を置き、中書侍郎の顔師古、給事中の孔頴達、著作郎の許恭宗らを撰者に任命して編纂をはじめ、7年後の貞観10年(636年)に、帝紀5巻と列伝50巻が完成している。(倭国の遣随使派遣から36年後に完成)。

このように皇帝の命令を受けて、れっきとした中央官庁専門部署の管轄下で、前王朝から禅譲で引き継がれ政府の金庫に保管されていた資料を用いたうえでの、多くのスタッフによる組織的作業だったことが推察できる。それでも『隋書』の場合も、編纂者は総指揮をとった魏徴という個人名で通っている。

●歴史書の編まれ方

歴史記録を職務とする史官たちは、「たとえ天子といえど干渉を許さない」という、特権的な立場で記録してきた。(稀に記録内容に関与する為政者がいたが、これに抗して史実の記録に命をかけた史官もいたほどである)。「いま」を記録するのは当代の史官。これをのちに歴史書にするのが歴史家(歴史書編纂者)である。歴史書編纂者もまた、そのすぐれた知識と考証眼によって記録内容をふるいにかけ、史実と判断したものをクールに客観的に書くことになる。

歴史書編纂は、歴史記録や先書からの文章伝世が基本である。後世において新しい歴史書を編むとき、それまでの歴史は文章伝世という形で先書から引き継いで書く。その場合に、先書の書いた内容に新しい知見を加えたり、先書の記録に訂正や書き直しをすることはない。つまり、歴史書が編まれた時代の認識や情報が混入することはない。(編纂者の所感を交える場合は、所感と分かる書き方をしている)。むろん、先書のいうところを編纂者なりの理解で書くことはあっても、先書と意味の異なることを書くことはない。

正史の構成は大きくは帝紀(本紀)と伝(列伝)に分かれる。これがいわゆる紀伝体という構成である。ひと口に伝といっても、重要人物を扱ったものから東夷伝のような周辺民族に関する記録まで膨大な量にのぼる。したがって、本紀の冒頭から伝の末尾までを編集長一人で書くことはなく、助手や弟子などに担当パートを振り分けることになる。

『三国志』以降の歴史書で、とくに『倭人伝』を含む東夷に関する伝で先書とは意味の異なる文章になっている実例にはこと欠かないが、その多くは、パートごとの担当者(能力の劣る助手か弟子)による先書の誤読と誤解に起因している。

文章伝世とは、文章をそのまま引き継いで書くことではない。書かれている史実や文章の意味を継承することである。そうした中で、先書の文面をそのまま書いたのでは能がないので、各パートの担当者なりに表現や文字づかいや説明順序を入れ替えたりして変化をつけることになる。これが私たちを混乱させる原因をつくることになる。(本紀と伝を書いた担当者が別人である証拠が残っているので別項で提示する)。

文章伝世のよき伝統が残っていたのは『三国志』までで、『後漢書』東夷伝の登場以来その伝統は崩れ、混沌とした様相を呈することになる。正史の中でも倭人と倭国に関する記録に限っていえば、使節外交もしくは文書外交を実施した王朝の記録に基づく『三国志』、『宋書』、『隋書』以外の『倭人伝』は、伝の末尾を飾るためのつけ足しのようなもので、ほとんどが先史だけを頼りに書かれている。この現象からは、正史編纂を正統王朝の証しとする伝統が形骸化して、紀伝体の体裁を保つために先書の伝を書き写した事情が推察できる。中でも問題が多いのが『後漢書』倭伝と『梁書』倭の条である。(巻末に両者の分析批判を添付する)。

●正史『後漢書』の異例の編纂状況

正史編纂の原則的手順からいえば、後漢朝の歴史書は禅譲を受けた魏王朝で編まれるはずだった。たしかに、『後漢書』と名のつく歴史書は、謝承『後漢書』、華□『後漢書』、謝沈『後漢書』、袁山松『後漢書』 、司馬彪『続漢書』、薛瑩『後漢記』などがあったが、(魏王朝が短命だったために公式編纂のタイミングが合わなかったものか)、魏王朝は「正史を持たない正統王朝」という異質な現象が起きてしまった。後漢代の後の魏代を記録した『三国志』が先に完成し、南朝宋代(430~440年ごろ)になって、宣城太守に赴任した范曄が、先輩歴史家たちが編纂した複数の『後漢書』を資料として整理編纂した。これが正史『後漢書』である。

儀礼破りの不手際があって宣城太守に左遷された范曄が、太守職の片手間にまとめたというのだから、先行書だけを参考に整理した様子がうかがえる。事実、范曄の手になるとされるのは本紀と列伝のみで、のちに南朝梁の劉昭が司馬彪の『続漢書』の「志」を合わせて注を付けている。少人数かつ片手間にやる作業の様子は推して知るべしである。

そうした状況下で、列伝は范曄が助手か部下に書かせた節がある。とくに『後漢書』東夷伝を担当したのは歴史文筆を習熟した人間ではなかったらしく、東夷伝の中でも倭国を扱った「倭伝」はほぼ『三国志』東夷伝の書き写しで、なおかつ極めてできが悪い。その主因は、担当者による『三国志』東夷伝の誤読と誤解にある。そもそも、東方調査をしたのは後漢のあとに興きた魏朝なのだが、逆文章伝世の形で、先行する『三国志』東夷伝から書き写して『後漢書』に東夷伝をつけ足しているである。

『三国志』が書き残した東夷伝に関していえば、史実の記録と継承に史官が命をかけた歴史をもつ中国の「良き伝統」が息づいている最後の伝である その『三国志』が、東夷伝および『倭人伝』をどう位置づけているのかを、東夷伝序文から拾って確認しておく。

●東夷伝序文から

『尚書・禹貢篇』には、「東は海に入るまで、西は流沙に及ぶまでの地域に中国の教化が及んだ」とある。すなわち、こうした九服(天子の徳育教化の及ぶ範囲を9段階に分けた制度)に組み込まれる地域については、確かな根拠をもってそう述べることができる。しかし、九服の最も外側の荒服の彼方の地域については、その地から通訳を重ねて使者が中国にやってくることはあっても、中国人の足跡や軌(馬車の車輪の跡)はそこまでは及ばず、そうした土地の実情について知る者はなかった。

帝舜から周代にいたるまでの間に、西戎が白玉の環を、東夷が粛慎氏の弓矢を献上することもあっても、それは、長い年代の隔たりをもって散発的にやってきたものである。かの地の遠さは、こうしたことからも知ることができる。(中略)

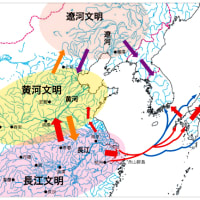

西域については張騫の調査を経て詳しく知られるようになったが、東方については公孫氏が父祖三代にわたって遼東を領有したことから、天子政府はそのあたりを境に中国との関係を持たない絶域とみなし、海(渤海)の彼方のこととして放置した。その結果、東夷との接触は絶たれ、中国へ使者が訪れることもできなくなった。景初年間に大規模な遠征軍を動かして公孫淵を誅殺した。又、ひそかに軍を海に浮かべ、楽浪と帯方の郡を収めた。これ以降は海の彼方の騒ぎも鎮まり、東夷(あくまでも朝鮮半島の範囲)の民は中国の支配下に入ることとなった。

のちに高句麗が魏に背いたため、軍をさいて討伐に向かわせた。軍は、烏丸、骨都を超えて沃沮を通り、(日本海沿岸の)粛慎氏の地に踏み込んで陸の尽きるところを極め、はじめて東方の大海(日本海)を臨む地に到った。その地の古老の話によれば、「さらに東方の太陽が昇る付近に、変わった顔つきの人種がいる」という。かくして、そのあたりを訪れて観察して回るところとなり、それぞれの国名や法りごと、階級制度、習俗などが詳細に記録されることになった。これら夷狄の国といえど俎豆の象が存する。中国に礼が失われたとき、四方の異民族の間にそれを求めることもなお信ず。それゆえ、これらの国々の特徴や相違点などを順を追って列挙し、従来の史書に欠けていた部分を補おうとするものである。(ちくま学芸文庫『正史三国志』)

ここで、中国側の視点で『倭人伝』をみていただきたい。

遥か昔から伝説として語られてきた大海の彼方の島とそこに住む倭人を確認したことは、地理学的・民族学的な大発見である。魏政府にとっては、まさに学術的価値と意義こそ高かったといえるだろう。たしかにこの序文は、「漢朝の西域調査に対する魏朝の東方調査」という学術事業の成功と自負をうたっている。「西域は前漢朝が調査したが、従来の史書に欠けていた部分、すなわち東夷に関する調査記録を加えた」というのである。

当然ながら、魏としては各分野の専門家を集めて調査団を編成したに違いない。その結果として、東夷伝の中では異例にも、王都に至る行程・日程や、『倭国志』ともいえる調査結果が詳しく記録されることになったのである。

●先へ読み続けるにはページ左下部にある「次ページのタイトル」をクリックしてください。

以下、同じ動作で先へ読み続けてください。

天子は神聖な存在であり聖人君子だから、オープンで公明正大を旨とする。そうしたことから、天子や高官らの周辺には張りつきの史官(書記官)がいて、その公式発言や行動を逐一記録した。これが歴史記録のはじまりである。歴史記録は天子の周囲だけに限らない、高位にある諸将・諸官に至るまで張りつきの史官が配されていたし、中国全土の諸王・諸侯が史官を抱えて個々の歴史を記録した。そうすることが、王朝や為政者の公明正大ぶりを示すことでもあった。史官たちは、為政者の思惑や干渉を許さない特別な立場で、客観的かつクールに史実を記録してきた。

『漢書』王莽伝によると、王莽が安漢公として平帝から九錫を受けたが、この時に彼を補佐する官吏(宗官、祝官、卜官、史官、家令丞各一人)が割り当てられている。天子が封拝と同時に与えるさまざまな物や人材の中に、祭祀や占いを司る官吏とともに史官が割り当てられている事実を認識しておきたい。

九錫は「九命の錫」ともいう。本来天子がもっぱらとしたものだが、実権者や功臣などに特別に下賜した。九錫を『漢書』や『後漢書』から拾って具体的にあげると、❶車馬(飾りつけた鸞車)、❷袞冕衣裳(袞竜衣と冕と沓)、❸楽器、❹朱戸(家の門を朱塗りにする資格)、❺納陛(中陛から昇降する資格)、❻虎賁(数百人単位の勇士からなる親衛隊)、❼斧鉞(絶対的軍事指揮権をあらわす「まさかり」)、❽弓矢(朱塗りの弓と黒塗りの矢)、❾秬鬯(祭祀用の香酒)。袞竜衣は正装用の礼服で、冕は大夫以上の官がつけた冠のこと。

●歴書記録の扱われ方

かくして、中国全土にいた無数の史官たちが記録した「いま」は、重要な公文書として中央官庁の文書管理担当部署に集められ、政府の厳重な文書金庫に整理・保管された。この膨大な記録文書は、やがて王朝が滅びる時に禅譲の一環として次なる王朝に継承されることになる。

新たに興きた王朝は、引き継いだ歴史記録に基づいて前王朝の歴史を編纂する。滅びた王朝の歴史を編纂することは、前王朝から歴史記録を引き継いだことを意味する。これは禅譲を受けた証しであり、禅譲を受けたということは正統王朝の証しである。つまり、王朝にとって歴史書編纂は文化事業プロジェクトであり、正統王朝であることの証明でもあった。

『史記』を編纂した司馬遷は、父・司馬談のあとを受けて太史令になった。ここで初めて、政府の堅固な石づくりの書庫や金庫室に入れる身分になった。中に入った彼は、そこに収められていた膨大な記録や極秘文書を目にして圧倒されたという。中国で製作された映画『英雄』に、戦国の七雄の一国・趙の広大な書庫で剣士がチャンバラを演じるシーンがある。そこに山と積まれた竹冊・木冊をご覧になられた方には、おおよその文書保管の実態と規模が想像できるはずである。これが一諸侯の書庫だと考えて差し支えない。

このように、歴史の記録と保存と継承は、天子政府や為政者の責務の一つだったともいえる。そうした歴史記録が、後世の歴史家によって『史記』や『三国志』として集大成されることになっている。

●『三国志』

2世紀後半の後漢末から魏呉蜀・三国鼎立時代を記録した正史。(正統王朝で編纂された、最も正統と認められた歴史書)。一般に知られる『三国志』は、後世に脚色を交えて書かれた読み物で『三国志演義』という。

正史『三国志』は、曹操の魏を扱った魏書・孫権の呉を扱った呉書・劉備と孔明の蜀を扱った蜀書の3部に分かれる。その中の魏書の巻末に置かれた東方調査記録『東夷伝』の末尾に、古代の日本人(倭人)と日本(倭国)に関する記録が置かれている。これがいわゆる『倭人伝』と呼ばれるものである。ここに、238年から248年の前後10年間に及ぶ魏と倭国の交流の中で、実際に日本列島を訪問した中国人の目撃証言として、邪馬台国と女王卑弥呼が登場する。当該論考で扱うのは、この正史『三国志』のほうである。

●正史編纂者が個人名であるわけ

正史編纂については大きな建て前がある。歴代の中国王朝は、たとえ自らが滅ぼした王朝といえど、その歴史を自らの政府のもとで編纂させるという、利害や欲得抜きの文化事業を遂行した。そうしたことから、正史編纂にはとくに客観性が求められる。歴史書の客観性を保持することと、編纂させた政府の不関与を示す意図もあって、「編纂者」として編纂責任者個人の名で表記するのである。

これがわが国では、一介の個人や市井の文筆家にはできない正史編纂作業(王朝が公式かつ組織的に編纂させた歴史書)を、あたかも個人がやったように誤解する要因になっている。だが、ここに述べような暗黙の建て前は厳然と存在しており、歴史の記録と保存は時の政府の責務であり文化事業の一つだったのである。

『三国志』の場合も同様で、正史採用にまつわる興味深いエピソードがある。

『三国志』は、編纂者の陳寿が297年に死んだあと、晋の武帝(司馬炎)の後を受けた恵帝が周囲の推薦を受けて正史採用を決定している。このとき恵帝は、陳寿の家に保管されていた『三国志』原本を筆写させるために使者を遣わしている。

これが奇妙なことにお気づきだろうか。会社務めのサラリーマンが給料をもらいながらやった仕事の成果は会社に帰属するもので、サラリーマン個人の所有権は認められない。ところが、司馬炎の下で晋政府の報禄を得て書かれた歴史書が、個人のものでもあるかのように陳寿の家にあったというのである。

何かにつけて「周囲のすすめ」という儀式的段階を必要とするのもまた王朝の伝統的習慣である。私は、正史採用を周囲が推薦したというのも、陳寿の家に保管されていた原本を筆写させたというのも、『三国志』に対する魏政府の客観性をアピールするためのデモンストレーションだったと見ている。

●正史編纂は国家の文化事業プロジェクト

正史編纂が国家の文化事業だったことを知る良い実例がある。

『隋書』の末尾に編纂経緯の一旦が紹介されているのだが、それによると、唐の貞観3年(629年)に太宗皇帝が秘書省長官の魏徴に『隋書』の編纂を命じている。いわゆる勅命撰である。魏徴は中書省に秘書内省を置き、中書侍郎の顔師古、給事中の孔頴達、著作郎の許恭宗らを撰者に任命して編纂をはじめ、7年後の貞観10年(636年)に、帝紀5巻と列伝50巻が完成している。(倭国の遣随使派遣から36年後に完成)。

このように皇帝の命令を受けて、れっきとした中央官庁専門部署の管轄下で、前王朝から禅譲で引き継がれ政府の金庫に保管されていた資料を用いたうえでの、多くのスタッフによる組織的作業だったことが推察できる。それでも『隋書』の場合も、編纂者は総指揮をとった魏徴という個人名で通っている。

●歴史書の編まれ方

歴史記録を職務とする史官たちは、「たとえ天子といえど干渉を許さない」という、特権的な立場で記録してきた。(稀に記録内容に関与する為政者がいたが、これに抗して史実の記録に命をかけた史官もいたほどである)。「いま」を記録するのは当代の史官。これをのちに歴史書にするのが歴史家(歴史書編纂者)である。歴史書編纂者もまた、そのすぐれた知識と考証眼によって記録内容をふるいにかけ、史実と判断したものをクールに客観的に書くことになる。

歴史書編纂は、歴史記録や先書からの文章伝世が基本である。後世において新しい歴史書を編むとき、それまでの歴史は文章伝世という形で先書から引き継いで書く。その場合に、先書の書いた内容に新しい知見を加えたり、先書の記録に訂正や書き直しをすることはない。つまり、歴史書が編まれた時代の認識や情報が混入することはない。(編纂者の所感を交える場合は、所感と分かる書き方をしている)。むろん、先書のいうところを編纂者なりの理解で書くことはあっても、先書と意味の異なることを書くことはない。

正史の構成は大きくは帝紀(本紀)と伝(列伝)に分かれる。これがいわゆる紀伝体という構成である。ひと口に伝といっても、重要人物を扱ったものから東夷伝のような周辺民族に関する記録まで膨大な量にのぼる。したがって、本紀の冒頭から伝の末尾までを編集長一人で書くことはなく、助手や弟子などに担当パートを振り分けることになる。

『三国志』以降の歴史書で、とくに『倭人伝』を含む東夷に関する伝で先書とは意味の異なる文章になっている実例にはこと欠かないが、その多くは、パートごとの担当者(能力の劣る助手か弟子)による先書の誤読と誤解に起因している。

文章伝世とは、文章をそのまま引き継いで書くことではない。書かれている史実や文章の意味を継承することである。そうした中で、先書の文面をそのまま書いたのでは能がないので、各パートの担当者なりに表現や文字づかいや説明順序を入れ替えたりして変化をつけることになる。これが私たちを混乱させる原因をつくることになる。(本紀と伝を書いた担当者が別人である証拠が残っているので別項で提示する)。

文章伝世のよき伝統が残っていたのは『三国志』までで、『後漢書』東夷伝の登場以来その伝統は崩れ、混沌とした様相を呈することになる。正史の中でも倭人と倭国に関する記録に限っていえば、使節外交もしくは文書外交を実施した王朝の記録に基づく『三国志』、『宋書』、『隋書』以外の『倭人伝』は、伝の末尾を飾るためのつけ足しのようなもので、ほとんどが先史だけを頼りに書かれている。この現象からは、正史編纂を正統王朝の証しとする伝統が形骸化して、紀伝体の体裁を保つために先書の伝を書き写した事情が推察できる。中でも問題が多いのが『後漢書』倭伝と『梁書』倭の条である。(巻末に両者の分析批判を添付する)。

●正史『後漢書』の異例の編纂状況

正史編纂の原則的手順からいえば、後漢朝の歴史書は禅譲を受けた魏王朝で編まれるはずだった。たしかに、『後漢書』と名のつく歴史書は、謝承『後漢書』、華□『後漢書』、謝沈『後漢書』、袁山松『後漢書』 、司馬彪『続漢書』、薛瑩『後漢記』などがあったが、(魏王朝が短命だったために公式編纂のタイミングが合わなかったものか)、魏王朝は「正史を持たない正統王朝」という異質な現象が起きてしまった。後漢代の後の魏代を記録した『三国志』が先に完成し、南朝宋代(430~440年ごろ)になって、宣城太守に赴任した范曄が、先輩歴史家たちが編纂した複数の『後漢書』を資料として整理編纂した。これが正史『後漢書』である。

儀礼破りの不手際があって宣城太守に左遷された范曄が、太守職の片手間にまとめたというのだから、先行書だけを参考に整理した様子がうかがえる。事実、范曄の手になるとされるのは本紀と列伝のみで、のちに南朝梁の劉昭が司馬彪の『続漢書』の「志」を合わせて注を付けている。少人数かつ片手間にやる作業の様子は推して知るべしである。

そうした状況下で、列伝は范曄が助手か部下に書かせた節がある。とくに『後漢書』東夷伝を担当したのは歴史文筆を習熟した人間ではなかったらしく、東夷伝の中でも倭国を扱った「倭伝」はほぼ『三国志』東夷伝の書き写しで、なおかつ極めてできが悪い。その主因は、担当者による『三国志』東夷伝の誤読と誤解にある。そもそも、東方調査をしたのは後漢のあとに興きた魏朝なのだが、逆文章伝世の形で、先行する『三国志』東夷伝から書き写して『後漢書』に東夷伝をつけ足しているである。

『三国志』が書き残した東夷伝に関していえば、史実の記録と継承に史官が命をかけた歴史をもつ中国の「良き伝統」が息づいている最後の伝である その『三国志』が、東夷伝および『倭人伝』をどう位置づけているのかを、東夷伝序文から拾って確認しておく。

●東夷伝序文から

『尚書・禹貢篇』には、「東は海に入るまで、西は流沙に及ぶまでの地域に中国の教化が及んだ」とある。すなわち、こうした九服(天子の徳育教化の及ぶ範囲を9段階に分けた制度)に組み込まれる地域については、確かな根拠をもってそう述べることができる。しかし、九服の最も外側の荒服の彼方の地域については、その地から通訳を重ねて使者が中国にやってくることはあっても、中国人の足跡や軌(馬車の車輪の跡)はそこまでは及ばず、そうした土地の実情について知る者はなかった。

帝舜から周代にいたるまでの間に、西戎が白玉の環を、東夷が粛慎氏の弓矢を献上することもあっても、それは、長い年代の隔たりをもって散発的にやってきたものである。かの地の遠さは、こうしたことからも知ることができる。(中略)

西域については張騫の調査を経て詳しく知られるようになったが、東方については公孫氏が父祖三代にわたって遼東を領有したことから、天子政府はそのあたりを境に中国との関係を持たない絶域とみなし、海(渤海)の彼方のこととして放置した。その結果、東夷との接触は絶たれ、中国へ使者が訪れることもできなくなった。景初年間に大規模な遠征軍を動かして公孫淵を誅殺した。又、ひそかに軍を海に浮かべ、楽浪と帯方の郡を収めた。これ以降は海の彼方の騒ぎも鎮まり、東夷(あくまでも朝鮮半島の範囲)の民は中国の支配下に入ることとなった。

のちに高句麗が魏に背いたため、軍をさいて討伐に向かわせた。軍は、烏丸、骨都を超えて沃沮を通り、(日本海沿岸の)粛慎氏の地に踏み込んで陸の尽きるところを極め、はじめて東方の大海(日本海)を臨む地に到った。その地の古老の話によれば、「さらに東方の太陽が昇る付近に、変わった顔つきの人種がいる」という。かくして、そのあたりを訪れて観察して回るところとなり、それぞれの国名や法りごと、階級制度、習俗などが詳細に記録されることになった。これら夷狄の国といえど俎豆の象が存する。中国に礼が失われたとき、四方の異民族の間にそれを求めることもなお信ず。それゆえ、これらの国々の特徴や相違点などを順を追って列挙し、従来の史書に欠けていた部分を補おうとするものである。(ちくま学芸文庫『正史三国志』)

ここで、中国側の視点で『倭人伝』をみていただきたい。

遥か昔から伝説として語られてきた大海の彼方の島とそこに住む倭人を確認したことは、地理学的・民族学的な大発見である。魏政府にとっては、まさに学術的価値と意義こそ高かったといえるだろう。たしかにこの序文は、「漢朝の西域調査に対する魏朝の東方調査」という学術事業の成功と自負をうたっている。「西域は前漢朝が調査したが、従来の史書に欠けていた部分、すなわち東夷に関する調査記録を加えた」というのである。

当然ながら、魏としては各分野の専門家を集めて調査団を編成したに違いない。その結果として、東夷伝の中では異例にも、王都に至る行程・日程や、『倭国志』ともいえる調査結果が詳しく記録されることになったのである。

●先へ読み続けるにはページ左下部にある「次ページのタイトル」をクリックしてください。

以下、同じ動作で先へ読み続けてください。