高瀬川に続いて読んだ一冊。

筆者自ら、手応えを感じるという作品。

9編からなっています。

「白昼」。しょっぱなから難解で、理解しにくい奴がきました^^; 過去から未来に至る時間の連続性がテーマなのか?わしには難しい。短いながらも「追憶」のような手法がとられています。

「初七日」。戦争経験者である父の死を通じて、戦争に行く前と後で生まれた兄弟の心理描写がなされています。家に忍び込んだ猫には何か意味がありそうな気がします、何かはわからない。

「珍事」。相手の行動を蔑視した男の行動が蔑視した結果と同様になるという小話。

「閉じ込められた少年」。途中からテープが逆回りして、最初に戻るという、まさに実験的な作品。筆者がこの時期を実験期と呼んでるだけあって、面白い試みが随所にみられると思います。

「瀕死の午後と波打つ午後の兄弟」。まったく無関係(と思われる)ふたつの話のエンディングを、同じ比喩によって結び付けた作品。これも実験的な色が濃い。

「les petites Passions」。題名は、小さな情熱、の意。5つのタイトルがそれぞれ2ページで記され、詩的な作品。

「くしゃみ」。2頁の小話。なぜか、北大路魯山人の、考えて実行しないで頭だけになってしまう男の話を思い出した。内容は似ていないのだけど、リズムが似ている。

ここまでは、初七日がそこそこのボリュームがあるのですが、それ以外はかなり短いです。次の「最後の変身」が一番長く、もっとも印象に残った作品でした。

さわりを読むと、どうもカフカの「変身」のオマージュのような気がしたので、いったんこの本を読むのを中断して、変身を40年ぶりくらいに読み直してみました。

「変身」とは、これほど現代的な小説だったのか、、いまの時代に読んでも考えさせられることがたくさんありました。あとでもっとカフカを読んでみよう、「城」にもチャレンジしてみるか。

と、文字通り話がそれてしまい、カフカを読んだ後にまた「最後の変身」を読み続けます。

ちなみに、この作品は横書き1段組の紙面になっています。これはかなり斬新さを感じます、右から左とページをめくるのは違和感を感じるけど、慣れれば意外なほどすらすらと文字が入ってきます。

また、ゴシック強調がいたるところに挿入されます。なんかマニュアルやテクニカルレポートを読んでいるような感じがします。

で、カフカを読み直したのは正解で、ひきこもりの主人公からは、カフカの平野版解釈が語られます。そして主人公の生い立ちから現在に至るまでが語られ、最後の変身を迎えて物語は終わりとなります。

粗野な言葉使いの文体は迫力で、若者の閉塞感が21世紀的に描かれている、と思いました。この主人公の独白は、この後に提唱される分人主義につながっていくものではないでしょうか?これは平野作品をもう少し読めばはっきりしそうな気がします。

最後の、「バベルのコンピュータ」。このタイトルからは、きっと安部公房の「バベルの塔の狸」のオマージュだろ、と思ったのですが、全然違いました^^;

読み進めると感じるのは、「よくできたデータショーの見学レポート」でした。

「バベルの図書館」をモチーフにしたソフトウェアのドキュメンタリーでしょうか。わたしは「バベルの図書館」のことは知らないので、これを調べてから読み直しました。その前提知識がないとどうにもこうにもな内容です。

とはいえ、アイドローイングとバベルのコンピューターの関係など、難解な箇所、理解できない箇所も少なくありませんでした。読み終えた感想は、これって小説なんだろうか?というものでした。

以上、9編。なかなか楽しめました。

実験期の作品はあと2冊あるのですが、1冊は読みかけです。それを読んだら前期分人主義と呼ばれる作品を読んでみたいと思ってます。

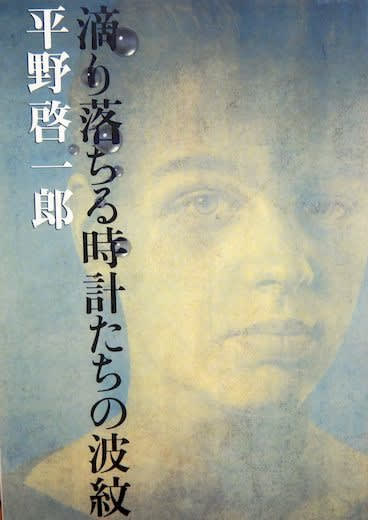

作者の紹介文。

書誌情報。