先日にO先生と飲んだときに、太宰の作品は「お伽草紙」を読むべし、という話になりました。

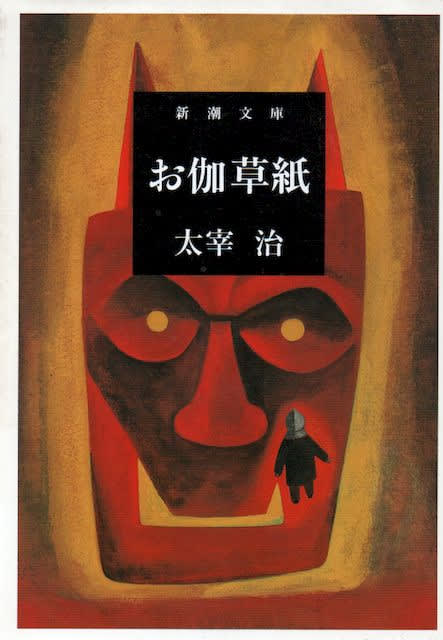

とりあえず読んでみますかと、青空文庫にもあるんだけど、読みやすい新潮文庫を購入。

お伽草紙の他にも、フォークロアをモチーフにした作品がいろいろ入っています。

戦時中から終戦にかけて書かれた作品群です。

目次その1。

目次その2。

盲人独笑は、葛原匂当の日記に共感を得た太宰が、日記の抜粋によって自信の心情と匂当を重ね合わせたもの。アバンギャルドな作品だと思います。

清貧譚、竹青は、聊斎志異をもとにした作品。清貧譚は舞台を日本に、竹青は中国人が読むことを前提として書かれているとのことです。

新釈諸国噺は、井原西鶴の諸国ばなしをモチーフにした作品。

お伽草紙は、誰もが知っている民話4編がモチーフの作品。

全体に言えるのが、太宰の文体が華麗であることです。斜陽や人間失格に見られるなよなよしさ、三島の言葉を借りれば、「その不具者のような弱々しい文体(小説家の休暇より)」ではありません。太宰の本をそれほどたくさん読んでいるわけではないですが、このような文体でも書くのか、とちょっと驚いた。戦時中に書かれたということが関連しているのかもしれません。

太宰の、今まで知らなかった一面を知ることができて、意義のある一冊でした。

作者プロフィール。

発表は1940-1945年、文庫化は1972年。

そして、話は転じます。太宰治のことを、顔がきらいだ、田舎者のハイカラ趣味がきらいだ、自分に適しない役を演じたのがきらいだ、と散々こき下ろしながら、晩年は太宰と自分との同一性を認めていたのが三島由紀夫ですが、わたしが待望していた平野啓一郎の「三島由紀夫論」が4月26日に刊行されました。

さっそく発売日に購入して読み始めています。

早いとこ読んで感想を書きたいところなんですが、この本、かなりのボリューム、かなりの密度、二郎でいうならば、アブラマシマシカラメの濃厚さです。

おそらく、三島の作品も読み返しながら、こちらの三島論も読み進めるので、へたすると一年以上かかるかも?

(新潮文庫みたいなデザインですが、サイズがでかいです。つり情報誌と比較してみました)

p.s. 二日酔い気味。