▲北条実時

北条義時の孫で、評定集として幕政にも参与した実時は武蔵国(東京都・埼玉県の全部および神奈川県の一部)称名寺内に金沢文庫をつくり、多くの書物を集めて一般に公開。和漢の書籍を蔵し、講義も行われた。

●金沢文庫

金無し武蔵 さぁ寝とき。

金沢文庫 称名寺 武蔵国 (北条)実時

〈2013南山大学:外国語(英米)総合政策

足利学校の再興者とされる[ D ]は、1439年に宋版の経典をこの学校に寄進しているが、それは[ E ]によって創設された金沢文庫の蔵書であったと推定されている。

問10 空欄[ D ]および[ E ]に入る語の組合わせとして、正しいものを、下記のア~エから、1つ選びなさい。

ア D-上杉憲実 E-北条実時

イ D-上杉憲実 E-北条早雲

ウ D-上杉治憲 E-北条実時

エ D-上杉洽憲 E-北条早雲

(答:ア)

縄文時代になると、自然環境も現在に近いものとなり、大型動物にかわって動きの速いウサギやイノシシなどの中小動物が増え、植物も針葉樹林にかわって、ブナ・トチやナラなどの落葉広葉樹林へと変化し、西日本にはシイなどの照葉樹林が広がった《西日本の植生は「にし」と尻取りにして「しょうよう」、「シイ」を覚えよう!》。

縄文時代の植生 並ぶと楽よ 搭乗も。

ナラ ブナ トチ 落葉広葉樹林 東部 縄文時代

2012立教大・全学部

問1.これ(旧石器時代)に関する説明として正しいのはどれか。

a.九州から北海道まで落葉広葉樹林が広がっていた。(×針葉樹林である)

b.テント式の住居が一般的であった。(〇誤文を除き残ったのがこれ)

c.舟は知られていなかった。(△断定はできない)

d.弓矢が主要な狩猟具であった。(×弓矢使用は縄文時代から)〉

〈2010立命館大・文系A方式

下に記した木の実のなかで、アク抜きをしないと食べられないものはどれか。もっとも適当なものを一つ選び、記号で答えよ。

あ)クリ い)トチ う)クルミ え)シイ(答:い)

疎遠奨励 鷹の巣を。

尊円入道親王 青蓮院流 『鷹巣帖』 御家流

2015 関西学院大・文法商人間

「次の文章について、a・bとも正しい場合はアを、aが正しくbが誤っている場合はイを、aが誤っていてbが正しい場合はウを、a・bともに誤っている場合はエをマークしなさい。」

a 鎌倉時代の武士は、領地に堀や堺をめぐらした館をかまえ、また、佃や正作などとよばれる直営農地を下人などを使って耕作させた。

b.尊円入道親王は和風をもとに宋の書風を取り入れて青蓮院流を創始した。また尊円は『鷹巣帖』を書いた。

(答:ア)

2013早大・文化構想学部

下線a鎌倉時代の時期の学問や文化について、誤った説明はどれか。1つ選べ。

ア 『金槐和歌集』には、源実朝の和歌が残された。

イ 編年体の歴史書である『吾妻鏡』が、編纂された。

ウ 尊円入道親王(法親王)が、書道の一流派である青蓮院流を創始した。

エ 神官である度会家行が、神本仏迹説に対し本地垂迹説をとなえた。

オ 宋学の大義名分論が、後醍醐天皇に影響を与えた。

(答:エ ※家行が唱えたのは神本仏迹説(反本地垂迹説))

2013早大・文

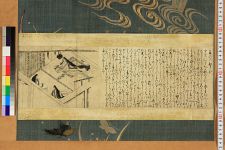

下線部後世の大和絵絵巻にも引き継がれて伝統的な規範となったについて。下図は室町時代の「源氏物語絵巻断簡」である。ここには伝統的な大和絵絵巻の特色がいくつか見られるが、次のうち誤っているものはどれか。2つ選べ。

ア詞書 イ引目鉤鼻 ウ水墨画

エ吹抜屋台 オ.御家流

(答:ウ・オ)

弘仁・貞観文化

三筆 嵯峨天皇・空海・橘逸勢らの能書家を三筆という。

筆が向上 差が早く。

三筆 弘仁・貞観文化 嵯峨天皇 橘逸勢 空海

2014立大・法・経済(経済政策)・異文化コミュ

下線部8)密教に関する記述として正しくないのはどれか。次のa~dから1つ選べ。

a.これを天台宗に導入した円珍の門流はのちに寺門派と呼ばれた

b.これを天台宗に導入した円仁の門流はのちに山門派と呼ばれた

c.これを日本に伝えた空海は、嵯峨天皇、橘逸勢とともに三蹟と呼ばれた。

d.これを日本に伝えた空海は、庶民に門戸を開いた綜芸種智院を創設した。

(答:c ※三筆の誤り)

〈2012同志社・神商心理:「

【設問5】平安時代に入って最初の遺唐使の一行には、唐の仏教や文化を学んでわが国に大きな影響をもたらした最澄や空海といった僧侶がいたことは有名である。これらの僧と共に入唐して、三筆の一人と称され、後に承和の変において伊豆に流罪となる人物はだれか。この人物名を漢字で記せ。」

(答:橘逸勢)〉

〈2011文教大・全学部:「

804(延暦23)年 最澄・空海・(f)橘逸勢らが遣唐使に随行する

問8下線部(f)橘逸勢に関連して、この人物とともに唐風書道の名手として三筆と並び称された人物の組合せとして正しいものはどれか。次の中から一つ選べ。

1小野道風・空海 2小野道風・藤原行成

3嵯峨天皇・藤原行成 4嵯峨天皇・空海」

(答:4)〉

長宗我部信親(長宗我部元親の子)ー織田信長から

偏諱授与の風習[編集]

偏諱(へんき)は避けるだけではなく、貴人から臣下への恩恵の付与として偏諱を与える例が、鎌倉時代から江戸時代にかけて非常に多く見られる。

鎌倉時代には、4代将軍藤原頼経から5代執権北条時頼、6代将軍宗尊親王から8代執権北条時宗(時頼の嫡男)への偏諱など、下の字につく場合もままあったが、時代が下るにつれて主君へのはばかりから偏諱は受ける側の上の字となる場合がほとんどとなった。

室町時代には重臣の嫡子などの元服に際して烏帽子親となった主君が、特別な恩恵として自身の偏諱を与えることが広く見られるようになった(一字拝領ともいう)。特に足利将軍の一字を拝領することはよく見られ、畠山満家や細川勝元などの守護大名から赤松満政のような近臣にも与えられた。従って、武家において偏諱を授けるということは直接的な主従関係の証となるものであり、主君が自分の家臣に仕えている陪臣に偏諱を授けることが出来なかった。

しかしこれも初期の頃のことに過ぎず、特に戦国時代以降では陪臣の立場でも(主君(将軍の臣下)を介する形で)将軍等から間接的にその偏諱を受ける現象が生じている(後述も参照)。実際に、有馬晴純(義純)が少弐氏との被官関係を残したまま、将軍足利義晴から偏諱を授与されたことが後日問題となった例がある(『大舘常興日記』天文8年7月8日・同9年2月8日両条)。一方で公家でも近衛家・九条家・二条家のように将軍から偏諱を受ける家も現れた。

戦国時代から安土時代には外交手段として一字を貰い受けることもあった(織田信長→長宗我部信親など)。桃山時代には、豊臣秀吉が積極的に大名の子息に「秀」の字を与えている。結城秀康、徳川秀忠(家康の次男、三男)、宇喜多秀家、毛利秀元、伊達秀宗などがそうである。

江戸時代になると主君から家臣への偏諱授与の風習は氾濫した。しかし将軍家の偏諱を受けられる家は、徳川御三家以外は福井藩(越前松平家福井藩主家)・加賀藩(前田氏)・福岡藩(黒田氏)・米沢藩(上杉氏)・仙台藩(伊達氏)など四品・国持大名などの特定の藩の当主歴代(の世嗣も含む)や二条家などに限られ、特に選ばれた人物のみに与えられる特権、格式の表れと見なされるようになった。このため各藩や一族の支藩・分家などの当主に与えられる例は極めて稀であり、特に選ばれた一代などを除き、代々与えられる例はない。 一部を例示するが、徳川家光の「光」から徳川光圀、徳川光友、徳川家綱の「綱」から徳川綱重、徳川綱吉、徳川綱吉の「吉」から柳沢吉保、徳川吉宗、徳川吉宗の「宗」から徳川宗春、徳川家治の「治」から徳川治済、上杉治憲、徳川家斉の「斉」から徳川斉昭、島津斉彬、徳川家慶の「慶」から徳川慶喜、松平慶永などと、枚挙にいとまがない。

女性でも偏諱の慣習がみられる。それは女性が朝廷官位を得るのに際して与えられる位記に諱を書く必要があることから、父親ないし近親者から偏諱を受けるといったことである。北条時政の娘・北条政子(正しくは平政子)、近衛前久の娘・前子(中和門院)、豊臣秀吉の正室・吉子(高台院)などの多くの例がある。

稀ではあるが、弟が兄に対して偏諱を与える例もあった。これは(長幼の序の考え方でいうなら兄が上で弟が下の立場ではあるが)兄が庶子であるが故に弟が嫡男もしくは上の立場となり、兄弟の扱いが逆に(弟が兄、兄が弟として)扱われていることによるものである。例えば、室町幕府第6代将軍足利義教の庶子で僧となっていた清久(せいきゅう)は、のち還俗する際に、異母弟で第8代将軍となっていた足利義政から「政」の字の授与を受けて足利政知に改名している。また、水戸藩第4代藩主徳川宗堯の庶長子であった松平頼順は初め、弟で同藩の第5代藩主となった徳川宗翰から「翰」の字を与えられて松平翰鄰(もとちか)と名乗っていた。

また、「賜った1字(偏諱)は授与を受けたその人物しか用いることができない」という規定は全くない。その例として、

- 九州の戦国大名・大友義鎮(宗麟)から「鎮」の字の授与を受けた蒲池鎮漣以降の子孫・支流(蒲池氏)が「鎮」の字を代々用いるようになった例。歌手の松田聖子の家系(鎮漣の弟・統安の系統)もこれに該当する。

- 陶晴賢(戦国武将、室町幕府第12代将軍足利義晴→大内晴英(宗麟の実弟、のちの大内義長)→陶晴賢)

- 足利義晴より1字を受けた武田信玄(晴信)の家臣の一部に「晴」のつく人物がみられる(山本晴幸(勘助)、秋山晴近(虎繁・信友)、甘利晴吉(昌忠・信忠)、春日虎綱(別名に晴昌、晴久)、米倉晴継など)。(但し、実際に名乗っていたかは確実ではない。)

- 長尾輝景(戦国武将、室町幕府第13代将軍足利義輝→上杉輝虎(謙信)→長尾輝景)

- 徳川慶喜家歴代当主(江戸幕府第12代将軍徳川家慶→徳川慶喜(同第15代将軍、初代)→2代徳川慶久→3代徳川慶光→4代徳川慶朝)

- 京極氏の通字

など、数多く見られ、こういった例により、前述の「武家において偏諱を授けるということは直接的な主従関係の証となるものであり、将軍等から偏諱を授かった大名等が自分の家臣(陪臣)にそのままその字を授けることが出来ない」といった原則が戦国時代以降では通用しなくなっていることが証明されている。

奈良時代の女帝(在位749~758)。聖武天皇の第2皇女(阿倍内親王)。

母は藤原不比等の娘、光明皇后。

738(天平10)年史上唯一女性皇太子となり、749(天平勝宝元)年聖武天皇の譲位を受けて即位。

仏教を深く信仰し、752年に東大寺大仏開眼供養を挙行。

758年、大炊王(淳仁天皇)に譲位。初め藤原仲麻呂を重用したが、上皇のとき道鏡を寵愛したため764年に仲麻呂一派が乱を起こした(恵美押勝の乱)。

この乱の責任で淳仁天皇を廃して重祚、称徳天皇(在位764~770年)と称した。

重祚後は道鏡を重く用いて政治・財政の混乱をまねき、貴族の反感をかった。770(宝亀元)年皇嗣(こうし)を決定しないまま死去した。

用語解説 重祚 退位した天皇が再び皇位につくことを重祚という。飛鳥時代に皇極天皇が重祚して斉明天皇となり、奈良時代に孝謙天皇が重祚して称徳天皇となった2例がある。

「玉砕検証(ぎょくさいけんしょう)(皇極→斉明・孝謙→称徳)。」と覚えよう。

2014早大・教育

問5 下線部d8世紀ににわかに台頭してきた宇佐の八幡神は皇位にかかわる託宣を下し、この神託の判断をめぐって大きな混乱が巻き起こったについての説明で正しいものはどれか。

ア 孝謙天皇の重祚をうながす神託が下された。(×孝謙天皇の重祚ではなく、道鏡の皇位就任の神託が下された)

イ 神託を確かめるために藤原百川が宇佐へ派遣された。(×神託を確かめるために宇佐に派遣されたのは藤原百川ではなく、和気清麻呂である)

ウ 神託後、日本史上初の法王が誕生した。(×道鏡が法王になったのは766年、宇佐八幡宮の神託が下ったのは769年なので、道鏡が法王になったのは、神託の後ではなく前である。)

エ 石清水から宇佐へ勧請された八幡神が猛威をふるった(×石清水八幡宮から宇佐に勧請(神仏の分霊を請じ迎えること)されたのではなく、平安時代初期、宇佐八幡宮から石清水八幡宮に勧請された。)。

オ 神託によって皇位につくことをうながされた人物は、下野薬師寺に追放された(〇)。

私ら姫と嘘こくよ。

和田峠(長野)

白滝(北海道)

高原山(栃木)

姫島(大分)

十勝岳(北海道)

阿蘇(熊本)

神津島(東京)

黒曜石

★★黒曜石 こくようせき

黒色でガラス質の火成岩。

日本では長野県和田峠、北海道白滝と十勝岳、栃木県の高原山、東京都神津島、大分県姫島、熊本県阿蘇などに産地が限定されるので、黒曜石の石鏃(ぞく)の分布によって遠方との交易が行われたことがわかる。

黒曜石の暗記法 黒曜石は石器の材料に使われたが、産地が限られているので、当時の人々の交易の範囲を知る手掛かりになっている。「私ら姫と嘘こくよ!」というゴロ合わせで黒曜石の産地をおさえ(「私ら(和田峠・高原山(栃木)・白滝)姫(姫島)と(十勝岳)嘘(阿蘇)こくよ(神津島、黒曜石)!」)、黒曜石の名前に「こ」「う」「き」という文字があることを利用して黒曜石が正解となる問題に必ず見られる「交易」という言葉に反応しよう。

2014慶大・文

次の文章を読んで、文中の空欄(A~O)に該当する適当な語句をそれぞれの語群の中から、選び、1~9の数字を、また語群の中に適当な語句がない場合は0を、解答欄に記入しなさい。

旧石器時代・縄文時代の打製石器の石材には産地の限られるものがあり、そうした石材の代表例である黒曜石は、北海道( A )、栃木県( B )、東京都神津島、長野県霧ヶ峰周辺・和田峠、大分県( C )などで産出することが知られている。

1国府 2月見野 3高原山 4富沢 5姫島 6早水台

7港川 8二上山 9野尻湖

(答:A0(十勝岳)、B3、C5)

2013青山学院大・経営

A.縄文時代には石器の石材が交易の対象物となっていたことが、その産地から遠く離れた地域の遺跡から出土することによって知ることが出来る。例えば、黒曜石は長野県和田峠、a熊本県阿蘇山、伊豆七島の[ あ ]島などがその産地であった。また、ひすいの産地は限られており、新潟県の姫川・糸魚川流域がよく知られている。

問1.空欄[ あ ]に入る最も適当な語を2字で答えなさい。

問2.下線部aに関連して、この阿蘇山の溶結凝灰岩で作られた石人・石馬を飾る古墳として筑紫の国造の墓と考えられる前方後円墳がある。この古項の被葬者が反乱を起こした際に、これを鎮圧した人物は誰か。

1物部守屋 2蘇我入鹿 3物部麁鹿火 4蘇我馬子

(答:あ神津、a3)

1530~87 豊後の領主。大友義(よし)鑑(あき)の長子。居城の府内(現、大分市)は南蛮貿易・布教の拠点。1550(天文19)年、宗麟廃嫡を企てた父義鑑が重臣に殺害された大友二階崩の変後、家督を継ぐ。

1551年、ザビエルを府内に招き、南蛮貿易を行う目的で布教を許可。周防大内家家督を継いだ弟の義長が57(弘治3)年毛利元就に討たれると、同氏に内応した豊前・筑前両国の領主らを制した。59(永禄2)年豊前・筑前・筑後各守護職を得、豊後・肥後・肥前と合わせて北九州6か国守護。将軍足利義輝から九州探題に任じられる。

70(元亀元)年、毛利氏と和睦。毛利軍の豊築撤兵で大友氏は全盛期に入った。76(天正4)年には長子義統に譲るが実権は確保。78年受洗しフランシスコと称した。同年の耳川の戦いで島津氏に大敗して離反者が相次ぎ、以後衰退に向かう。1582年に有馬晴信・大村純忠と天正遣欧使節を派遣した。86年の島津氏の侵攻で分国は崩壊、本拠豊後府内まで攻め込まれたが、87年豊臣秀吉の九州進攻に救われ、子義統に豊後一国が安堵された。

九州征伐後、秀吉が日向国を与えようとしたが、固辞して受けなかった。

さらに弘治3年(1557年)、大内義長が毛利元就に攻め込まれて自害し大内氏が滅亡すると大友氏は周防方面への影響力を失ってしまう。元就が北九州に進出してくると義鎮は毛利氏との対立を決意し、これと内通した筑前国の秋月文種を滅ぼすなど北九州における旧大内領は確保することに成功した。

Yoshishige determined to oppose the Mori clan when Motonari advanced into the Kitakyushu region and was successful in ensuring the former territory of the Ouchi clan in the Kitakyushu region by destroying Fumitane AKIZUKI in Chikuzen Province who had been engaged in secret communication with Motonari.

同地で22歳の青年領主大友義鎮(後の大友宗麟)に謁見している。(1551 ザビエル)

He had an audience with a young feudal lord, Yoshishige OTOMO (who later became Sorin OTOMO), who was 22 years old.

宗麟は領内に、宣教師が伝えた西洋医学の病院を作り、領民は無料で診察を受けることが出来た。

Sorin built a hospital for Western medical science introduced by a missionary in his territory where people of the domain were allowed to have checkups for free.

永禄5年(1562年)、出家し休庵宗麟と号す。

He entered the priesthood in 1562 and took the second name/alias of Kyuan SORIN.

が、永禄7年(1564年)に離別して大友義鎮(宗麟)の娘を娶り、大友氏と結んだ。(一条 兼定は、土佐の国司で、土佐一条氏の事実上の最後の当主。)

In 1564, he divorced and married a daughter of Yoshishige OTOMO (Sorin) and allied with the Otomo clan.

また、この毛利氏との戦闘の中で宗麟は宣教師に鉄砲に用いる火薬の原料である硝石の輸入を要請し、その理由として自分はキリスト教を保護する者であり毛利氏はキリスト教を弾圧する者である。

In addition, in the battle with the Mori clan, Sorin requested the missionary to import saltpeter, the raw material of gunpowder used in guns, for he was the person to protect Christianity and the Mori clan was the clan to suppress.

毛利氏は山陰の尼子氏を滅ぼすと、再び北九州へ触手を伸ばすようになり、和睦は破れる。永禄10年(1567年)、豊前国や筑前国で大友方の国人が毛利元就と内通して蜂起しこれに重臣の高橋鑑種も加わるという事態になったが、宗麟は立花道雪らに命じてこれを平定させた。また、この毛利氏との戦闘の中で宗麟は宣教師に鉄砲に用いる火薬の原料である硝石の輸入を要請し、その理由として「自分はキリスト教を保護する者であり毛利氏はキリスト教を弾圧する者である。これを打ち破る為に大友氏には良質の硝石を、毛利氏には硝石を輸入させないように」との手紙を出している。

大内輝弘は大友宗麟の捨て駒として利用されたともいえる。(1569(永禄12)年 大内輝弘の乱)

Thus, it could be said that Teruhiro OUCHI was sacrificed by Sorin OTOMO.

宗麟の参謀である吉岡長増の進言により、宗麟は寄食していた輝弘に兵を与え、同年8月から9月にかけて、若林鎮興らの大友水軍を付けて、密かに海上から周防国に上陸させた。

On advice from Nagamasu YOSHIOKA, a member of his staff, from September to December of the same year Sorin entrusted his soldiers to Teruhiro who was dependent on the Otomo clan and ordered him to land secretly in Suo Province with the help of the Otomo navy headed by Shigeoki WAKABAYASHI.

しかし、大友宗麟にとって輝弘は所詮毛利氏の後方撹乱用の捨て駒に過ぎなかった。

However, from the viewpoint of Sorin OTOMO, Teruhiro was nothing more than a sacrificed piece for a backward attack on the Mori clan after all.

政務を拒否し遊び惚けた宗麟を立花道雪が戒めたという逸話も残っている。

There is a story that Dosetsu TACHIBANA warned Sorin about rejecting government affairs by indulging in frivolity.

宗麟は早くに嫡男の義統に家督を譲って出家したが、なおも実権は握り続けていた(76年)。

Sorin (Sorin OTOMO) handed over the reigns of the family at an early stage to his legitimate eldest son, Yoshimune and became a priest, however, he continued to retain the real power.

しかし天正5年(1577年)から天正6年(1578年)にかけて宗麟は領国経営に関する文書を発行していない。

However, Sorin didn't issue the documents related to the management of his territories from 1577 to 1578.

天正5年(1577年)、薩摩国の島津義久が日向国侵攻を開始すると、宗麟も大軍を率いて出陣した(これに関しては以下後述)。

When Yoshihisa SHIMAZU in Satsuma Province started to invade Hyuga Province in 1577, Sorin also lead a large force and departed (discussed below).

継室の奈多夫人は八幡奈多宮大宮司の家系であり、宗麟がキリスト教を信仰するようになったため離婚している(1578年)。

His second wife, Nata was from the family line of Daiguji (the supreme priest) of Hachiman-nadagu and divorced Sorin because he started to have faith in Christianity.

なお、耳川の戦い直前の7月、宗麟は宣教師のフランシスコ・カブラルから洗礼を受け、洗礼名を「ドン・フランシスコ」と名乗り、正式にキリスト教徒となった。

Sorin was christened by a missionary, Francisco CABRAL in August right before the Battle of Mimi-kawa and formally became Christian with the Christian name 'Don Francisco.'

伊東義祐が亡命したことにより大友宗麟が天正6年(1578年)10月、大軍を率いて、日向に侵攻してきた。

As Yoshisuke ITO had been sent into exile, Sorin OTOMO invaded Hyuga with a large force in November 1578.

宗麟は今山・耳川の戦いで敗北し、戦略家としては二流と見られている(Because he was defeated in the Battles of Imayama and Mimi-kawa, he was considered to be minor as a strategist.)。

しかし政略においては、毛利元就ですら手玉に取るほどの手腕を見せている(Regarding politics, however, he showed excellent ability in leading Motonari MORI around by the nose.)。

既に有名無実となっていた室町幕府の権威を利用し、莫大な献上金を差し出して守護職・九州探題職を得、九州支配の正当化を確立している。

さらに天正9年(1581年)には当時の天下人・織田信長と誼を通じ、それを後ろ盾にして一時的に義久と和睦するなど外交手腕には特に秀でていた。

大友軍は宗麟がいないこともあり、団結力に欠けていた。(耳川の戦い 1578年)

Due in part to the absence of Sorin, the Otomo army was somewhat lacking in esprit de corps.

宗麟は務志賀(延岡市無鹿)に止まり、田原親賢が総大将となり、田北鎮周・佐伯惟教ら43000を率いて、戦いの指揮を取ることになった。

Sorin stayed in Mushika (present-day Mushika, Nobeoka City), while Chikakata TAWARA became commanding general, leading 43,000 troops, including Shigekane TAKITA and Korenori SAIKI, and took charge of directing the battle.

さらに敗北後の事態収拾に当主だった義統ではなく隠居していた宗麟が家臣団の要請を受けて出馬していることから、耳川の戦いは宗麟ではなく義統主導によるものだったのではないかとも言われている。

Judging from the fact that Sorin was retiring and not the family head, Yoshishige took part in dealing with the state after the defeat at the requests from vassals, it is said that the Battle of Mimi-kawa was mainly led by Yoshishige, not Sorin.

耳川の戦いは、宗麟主導のもとでキリスト教王国建設を夢見て行なった無謀な戦争とされることが多い。

The Battle of Mimi-kawa was often considered to be the reckless war with the dreaming of building the "Christian Kingdom" mainly led by Sorin.

木崎原の戦い以後は伊東氏を平らげ、大友宗麟との耳川の戦いで大勝利を収め、薩摩・大隅・日向三州統一を完全なものにし、九州統一戦を開始した。(島津義久)

After the Battle of Kizakibaru, the Shimazu clan defeated the Ito clan, won a sweeping victory in the Battle of Mimi-kawa against Sorin OTOMO and completed unification of three countries, Satsuma, Osumi and Hyuga, and began battles to unify the whole of Kyushu.

鎮信は大友宗麟に家政に関して諫言したものの聞き入れられず、一族は大友氏を離れた。(上野鎮信)

Shigenobu gave some advice on household management to Sorin OTOMO but without success, which incident led the clan to leave the Otomo clan.

伊東マンショは大友宗麟の名代として選ばれた。

Mancio ITO was chosen to represent Sorin OTOMO.

事実、彼は「大友宗麟の姪(一条房基子女)の夫である伊東義益の妹の子」という遠縁の関係にあった。(伊東マンショ)

He was in fact, said to be distantly-related as 'the child of a younger sister of Yoshimasu ITO, who was the husband of the niece (the daughter of Fusamoto ICHIJO) of Sorin OTOMO.'

更に大友宗麟はイエズス会と信長とを繋ぐ舞台廻しであったとされ、イエズス会の最終目的は明の武力征服であり、結局の所、変は信長から秀吉に首をすげかえる為のものに過ぎなかった、としている。

It is told that Sorin OTOMO was the mediator between the Society of Jesus and Nobunaga and the final purpose of the Society of Jesus was to conquer Ming by force and, in short, the purpose of the Honnoji Incident was just to switch from Nobunaga to Hideyoshi.

なお、「大友宗麟の名代として選ばれた」と一般に知られているが、ローマ教皇などに宛てられた宗麟の書状の花押が、古い時代(1564年~1572年頃)に使用されていたものであったり、署名が当時、宗麟が洗礼名(フランシスコ)を漢音で表した「普蘭師司怙」や、それを略した「府蘭」を用いていたのに対し、他の書状には見られない「不龍獅子虎」という署名を用いており、彼らが携帯していた大友宗麟の書状は偽作である可能性が高く、実際には宗麟は少年団派遣を関知しておらず、有馬氏・大村氏・ヴァリニャーノが主導となって行ったものであり、「大友宗麟の名代」として彼を任命したのは、宗麟本人では無い可能性が高い事が松田毅一氏の論文などで指摘されている。

Furthermore, it is generally known that he was 'chosen to represent Sorin OTOMO', but the Kao (written seal mark) on the letters written by Sorin to the Pope and so on were ones used in the earlier periods (1564 - 1572), and in contrast to the signature '普蘭師司怙' which was expressed by kanon (Han reading of Chinese characters) of Sorin's Christian name (Francisco), or '府蘭' (Furan) which was its abbreviation, both of which Sorin used at that time, the signature '不龍獅子虎' which was not seen in other letters was used in the letter to the Pope; the letter written by Sorin OTOMO that they were carrying has a high chance of being a forgery, and in fact, Sorin had no concern in youth dispatch since it was done under the leadership of ARIMA, OMURA, and Valignano, and there is a high possibility that it was not Sorin himself that appointed Mancio to be 'the representative of Sorin OTOMO', as is pointed out in the monograph and so on by Kiichi MATSUDA.

その後は、大友宗麟から大金を出すので譲って欲しいと再三要請があったが、宗室はこれを断り続けた。

After this incident, Sorin OTOMO repeatedly requested Soshitsu to hand over the tea canister at any cost, although Soshitsu kept refusing the requests.

楢柴肩衝(ならしばかたつき)は、初花・新田肩衝と並んで天下三肩衝と呼ばれた茶器(肩衝とは、肩の部分が角ばっている茶入のこと)。

釉色が濃いアメ色で、これを「恋」にかけて『万葉集』の「御狩する狩場の小野の楢柴の汝はまさで恋ぞまされる」の歌に因みこの名になったとされる。千利休の高弟・山上宗二が天下一品の壷と絶賛したという。

もともとは足利義政の所有物であったが、その死後は持ち主を転々とし、堺の商人を通じて、博多の島井宗室へ渡った。織田信長もこの名物を欲しがり、商売の保護を条件に献上するように宗室に命じたとされるが、本能寺の変により実現しなかった。

その後は、大友宗麟から大金を出すので譲って欲しいと再三要請があったが、宗室はこれを断り続けた。のち、大友氏の衰退と逆に博多のある筑前国で勢力を伸ばしてきた秋月種実が、この名物を欲したため譲る事となった。

このため天正14年(1586年)、宗麟は中央で統一政策を進める豊臣秀吉に大坂城で謁見して支援を要請する。

For this reason, in 1586 Sorin had an audience in Osaka-jo Castle with Hideyoshi TOYOTOMI who proceeded the unification policy in the central government to ask for support.

そのころ九州では大友氏、龍造寺氏を下した島津義久が勢力を大きく伸ばし、島津に圧迫された大友宗麟が秀吉に助けを求めてきていた。

In Kyushu region Yoshihisa SHIMAZU, who defeated OTOMO clan and RYUZOJI clan extended his power, and Sorin OTOMO, who was pressed by SHIMAZU, asked Hideyoshi for help.

天正14年(1586年)、義久は豊臣秀吉から大友宗麟との和睦と豊臣氏への臣従を迫られたが、1月11日に出した書状では宛名を細川幽斎にして和睦・臣従を拒むという返信を送っている。

In 1586, Yoshihisa was pressed to make peace with Sorin OTOMO and serve as a vassal to the Toyotomi clan, but he sent a reply addressed to to Yusai HOSOKAWA saying that he refused to make peace or serve as a vassal.

宗麟は秀吉に出馬を何度も促し、翌天正15年(1587年)正月、秀吉は九州侵攻の軍令を下し、3月には自らも出陣した。

As Sorin repeatedly encouraged Hideyoshi to move forward, Hideyoshi issued a military order to invade Kyushu in February and March 1587, and he dispatched himself in April and May.

日本で初めて大砲(当時は国崩しと呼んだ)を使ったのは、宗麟であったとされる。(1586)

It was said to be Sorin that used a cannon (called Kunikuzushi at that time) for the first time in Japan.

丹生島城は、宗麟がポルトガルより輸入し「国崩し」と名付けた仏郎機砲(石火矢)の射撃もあり、なんとか持ち堪えた。(1586)

Nyushima-jo Castle managed to sustain itself using Furankiho (Ishibiya) (Ishibiya is literally, stone fire arrow) that Sorin imported from Portugal and called Kunikuzushi (literally, destroying a nation).

臼杵城に篭城する際に、宗麟はキリスト教徒もそうでない者も城に避難させ、自ら握り飯等を配った。(1586)

In besieging Usuki-jo Castle, Sorin evacuated Christians and others in the castle and provided them rice balls.

島津軍は勢いづき大友義統が放棄した府内城を陥落させて、宗麟の守る丹生島城を包囲した。

Encouraged by their victory, the Shimazu army captured Funai-jo Castle, which had been abandoned by Yoshimune OTOMO, and besieged Nyushima-jo Castle, which was defended by Sorin.

秀吉は宗麟に日向の地を与えようとしていたが統治意欲を失っていた宗麟はこれを辞退した、もしくは直前に死去したとされている。

Though Hideyoshi planned to give the territory of Hyuga Province to Sorin, it was said that he declined it for lack of his motivation for governing it or had very recently died.

1587年6月豊後において大友宗麟が死去。

June 1587 - Sorin OTOMO died in Bungo Province.

宗麟は戦局が一気に逆転していく中で病気に倒れ、島津義久の降伏直前に豊後国津久見で病死した。

Sorin fell ill amid the rapidly reversing situation of the war and died of disease in Tsukumi, Bungo Province just before the surrender of Yoshihisa SHIMAZU.

「欲の無い武将」と称されるが、これは晩年の宗麟が求めていたものが領土よりも自分の命の永らえや安らぎであったことからではないかと思われる(前述のとおり、前半生の宗麟は領土拡大に積極的だった)。

The reason why Sorin was called "unselfish busho" seems to be because Sorin in his later years sought for his longer life and peace rather than territory (as mentioned above, he was active in expanding his territory in the first half of his life.)

大友氏や、対馬の宗氏らの軍資金を調達する代わりに、大友宗麟から様々な特権を得て豪商としての地位を確立してゆく。

In exchange for supplying war funds for the Otomo clan and the So clan in Tsushima, he obtained various privileges from Sorin OTOMO to establish his position as a wealthy merchant.

島井宗室(1539年-1615年)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての博多商人、茶人。名は茂勝。号は虚白軒。神屋宗湛・大賀宗九と並び「博多の三傑」と呼ばれる。

その後、墓は荒廃したが寛政年間(1789年~1801年)に宗麟の家臣の末裔である臼杵城豊が自費で改葬した。

His grave was later ruined, but 臼杵城豊 who was the descendant of Sorin's vassal moved it at his own expense during the Kansei era (1789-1801).

また、宗麟の姻戚であった総大将、田原親賢が臼杵鑑速などの重臣達の反発を招いた結果だという説もある。

There is the story that the supreme commander, Chikakata TAWARA who was a relative of Sorin triggered a protest from senior vassals including Akisumi USUKI.

例えば、上野繁兼、上野繁信は大友親繁の偏諱を、上野治信は大友親治より偏諱を、上野鎮信、上野鎮基親子及び鎮信の弟 上野鎮政は、主君大友義鎮(後の大友宗麟)より偏諱を受けている。

For example, Shigekane and Shigenobu were given one portion of the name of Chikashige OTOMO, Harunobu one portion of the name of Chikaharu OTOMO, Shigenobu and his sons Shigemoto and Shigemasa one portion of the name of Yoshishige OTOMO (later Sorin OTOMO).

永正8年(1511年)に元服し、毛利元就を名乗る。

He came of age in 1511, taking the name Motonari MORI.

幸松丸が幼少のため、元就は叔父として幸松丸を後見する。

Motonari became guardian of Komatsumaru, his young nephew.

永正13年(1516年)、長兄・興元が急死した。死因は酒毒であった。父・兄を酒毒でなくしたため、元就は酒の場には出ても自らは下戸だと口をつけなかったという。家督は興元の嫡男・幸松丸が継ぐが、幸松丸が幼少のため、元就は叔父として幸松丸を後見する。

毛利弘元、興元と2代続く当主の急死に、幼い主君を残された家中は動揺する。毛利家中の動揺をついて、佐東銀山城主・武田元繁が吉川領の有田城へ侵攻。

元就にとっては毛利家の命運を賭けた初陣であった。

This was Motonari's first battle and would determine the destiny of the Mori family.

武田軍の進撃に対し、元就は幸松丸の代理として有田城救援のため出陣する。元就にとっては毛利家の命運を賭けた初陣であった。

この戦い(有田中井手の戦い1517年)の後、尼子氏側へ鞍替えした元就。

After the battle, Motonari took sides with the Amago clan.

安芸武田氏重鎮であり、猛将として知られていた武田軍先鋒・熊谷元直率いる軍を元就は撃破し、熊谷元直は討死。有田城攻囲中の武田元繁はその報に接するや怒りに打ち震えた。一部の押さえの兵を有田城の包囲に残し、ほぼ全力で毛利・吉川連合軍を迎撃し、両軍は激突する。戦況は数で勝る武田軍の優位で進んでいたが、又打川を渡河していた武田元繁が矢を受けて討死するに至り、武田軍は混乱して壊滅。安芸武田氏は当主の元繁だけではなく、多くの武将を失い退却する。この有田中井手の戦いは「西国の桶狭間」と呼ばれ、武田氏の衰退と毛利氏の勢力拡大の分水嶺となった。

そしてこの勝利により、安芸国人「毛利元就」の名は、ようやく世間に知られるようになる。この戦いの後、尼子氏側へ鞍替えした元就は、幸松丸の後見役として安芸国西条の鏡山城攻略戦(鏡山城の戦い)でも、その智略により戦功を重ね、毛利家中での信望を集めていった。

元就は義隆を通じて4,000疋を朝廷に献上する事になった。

It was decided that Motonari would present 4,000 hiki (a monetary unit) to the court via Yoshitaka.

天文2年(1533年)9月23日付けの『御湯殿上日記』(宮中の日誌)に、大内義隆より「大江のなにがし」を応永の先例に倣って官位を授けるように後奈良天皇に申し出があったという記事がある。これは毛利(大江)元就をその祖先である毛利光房が称光天皇より従五位下右馬頭に任命された故事に倣って同様の任命を行うようにという趣旨であった。元就は義隆を通じて4,000疋を朝廷に献上する事で叙任が実現の運びとなった。

これによって推挙者である大内義隆との関係を強めるとともに、当時は形骸化していたとは言え、官位を得ることによって安芸国内の他の領主に対して朝廷・大内氏双方の後ろ盾があることを示す効果があったと考えられている。また、同時期には安芸有力国人である吉川氏当主吉川興経から尼子氏との和睦を斡旋されるが、逆に尼子方に断られてしまっている。また天文6年(1537年)には、長男の毛利隆元を人質として、大内氏へ差し出して関係を強化した。

天文8年(1539年)、従属関係にあった大内氏が、北九州の宿敵少弐氏を滅ぼし、大友氏とも和解したため、安芸武田氏の居城佐東銀山城を攻撃。尼子氏の援兵を武田氏は受けたものの、これにより、城主武田信実は一時若狭へと逃亡している。後に信実は出雲の尼子氏を頼っている。

元就はわずか3000の寡兵で籠城して尼子氏を迎え撃った。

Besieged with only his small army of 3,000 men to defend, Motonari managed to defeat the Amago force.

天文9年(1540年)には経久の後継者である尼子詮久率いる3万の尼子軍に本拠地・吉田郡山城を攻められるが(吉田郡山城の戦い)、元就は即席の徴集兵も含めてわずか3000の寡兵で籠城して尼子氏を迎え撃った。

家臣の福原氏や友好関係を結んでいた宍戸氏らの協力、そして遅れて到着した大内義隆の援軍・陶隆房の活躍もあって、この戦いに勝利し、安芸国の中心的存在となる。同年、大内氏とともに尼子氏の支援を受けていた安芸武田氏当主・武田信実の佐東銀山城は落城し、信実は出雲へと逃亡。安芸武田氏はこれにより滅亡した。また、安芸武田氏傘下の川内警固衆を組織化し、後の毛利水軍の基礎を築いた。

更には元就自身も4月に富田城塩谷口を攻めるも大敗した。

In May, Motonari assailed the Shionoya gate of the castle but was utterly defeated.

天文11年(1542年)から天文12年(1543年)にかけて、大内義隆を総大将とした第1次月山富田城の戦いにも、元就は従軍。しかし吉川興経らの裏切りや、尼子氏の所領奥地に侵入し過ぎたこともあり、補給線と防衛線が寸断され、更には元就自身も4月に富田城塩谷口を攻めるも大敗し、大内軍は敗走する。

この敗走中に元就も死を覚悟するほどの危機にあった。

During the rout, Motonari faced the crisis, prepared to die.

この敗走中に元就も死を覚悟するほどの危機にあって渡辺通らが身代わりとして奮戦の末に戦死、窮地を脱して無事に安芸に帰還することができた。

しかし大内・尼子氏の安芸国内における影響力の低下を受けて、常に大大名の顔色を窺う小領主の立場から脱却を考えるようになる。

ここに元就も隆房との対決を決意した。

Motonari then resolved to confront Takafusa.

1553年には尼子晴久の安芸への侵入を大内家臣・江良房栄らとともに撃退した。この際の戦後処理のもつれと毛利氏の勢力拡大に驚いた陶隆房は、元就の持つ支配権を奪回しようとし、徐々に両者の対立が先鋭化してくるのである。そこに石見の吉見正頼が隆房に叛旗を翻した。隆房の依頼を受けた元就は当初は陶軍への参加を決めていたが、毛利家中には隆房への不信から反対意見もあり出兵が出来なかった。そこで隆房は直接安芸の国人領主たちに出陣の督促の使者を派遣した。平賀広相からその事実を告げられた元就の嫡男・隆元や重臣達は元就に対して(安芸・備後の国人領主たちを取りまとめる権限を与えるとした)約束に反しており、毛利と陶の盟約が終わったとして訣別を迫った。ここに元就も隆房との対決を決意した。

元就は機先を制して宮川軍を襲撃した。

Motonari took the initiative, raiding the Miyagawa force.

天文23年(1554年)、出雲では尼子氏新宮党の尼子国久・誠久らが尼子晴久に粛清されるという内紛が起こった。尼子氏の混乱は元就にとって好都合であった。毛利軍主力の留守中に本拠吉田郡山城が襲撃されることが当分無くなったからである。尼子氏が内紛の最中、陶晴賢(隆房より改名)の家臣で、知略に優れ、元就と数々の戦いを共に戦った江良房栄が『謀反を企てている』というデマを流し、本人の筆跡を真似て内通を約束した書状まで偽造し、晴賢自らの手で江良房栄を暗殺させた。

そして同年、「謀りごとを先にして大蒸しにせよ」の言葉通りに後顧の憂いを取り除いた元就は、反旗を翻した吉見氏の攻略に手間取っている陶晴賢に対して反旗を翻した。晴賢は激怒し即座に重臣の宮川房長に3,000の兵を預け、山口を出陣した宮川軍は安芸国の折敷畑山に到着し、陣を敷いた。元就は機先を制して宮川軍を襲撃した。大混乱に陥った宮川軍は撃破され、宮川房長は討死(折敷畑の戦い)。緒戦は元就の勝利であった。

しかしこれは元就の策略であった。

He fell right into Motonari's hands.

これにまたもや激怒した陶晴賢は弘治元年(1555年)、今度は自身で20,000の大軍を率いて山口を出発した。途中、重臣・弘中隆兼の反対にも関わらず、交通と経済の要衝である厳島に築かれた毛利氏の宮尾城を攻略すべく、厳島に上陸した。しかしこれは元就の策略であり、大軍ゆえに身動きの取れない陶軍に奇襲を仕掛け、一気に殲滅してしまったのである。

その陶隆房は厳島の戦いで毛利元就に敗北する。

This Takafusa SUE was defeated in the Battle of Itsukushima by Motonari MORI.

陶晴賢は自刃し、大内氏はその勢力を大きく弱めていくことになる。これが後世に名高い日本三大奇襲作戦の一つ厳島の戦いである。

尼子氏・大友氏との戦い

しかし、この和睦を元就は一方的に破棄。

Motonari, however, refused it unilaterally.

弘治2年(1556年)以降、尼子氏当主・尼子晴久によって山吹城を攻略され石見銀山の支配権を失っていたが、永禄3年(1560年)にその尼子晴久が死去する。そして尼子氏の晴久急死による動揺もあり、晴久の嫡男尼子義久は足利義輝に和睦を願うも、この和睦を元就は一方的に破棄し、永禄5年(1562年)より出雲侵攻を開始する(第二次月山富田城の戦い)。

隆元死去の報告を聞いた際、元就は卒倒した。

Hearing of Takamoto's death, he collapsed.

これに対して晴久の跡を継いだ尼子義は、難攻不落の名城月山富田城(現在の島根県安来市)に籠城し尼子十旗と呼ばれる防衛網で毛利軍を迎え撃った。

しかし永禄6年(1563年)に、元就は尼子氏の支城である白鹿城を攻略。ついに月山富田城を包囲して兵糧攻めに持ち込む事に成功する。だが一方で、当主である嫡男、隆元の不慮の死という悲運にも見舞われている。

まず元就は兵士の降伏を許さなかった。

First, he did not give mercy to the soldiers who surrendered.

元就は大内氏に従って敗北を喫した前回の月山富田城攻めの戦訓を活かし、無理な攻城はせず、策略を張り巡らした。当初は兵士の降伏を許さず、投降した兵を皆殺しにして見せしめとした。これは城内の食料を早々に消耗させようという計略であった。それと並行して尼子軍の内部崩壊を誘うべく離間策を巡らせた。これにより疑心暗鬼となった義久は、重臣である宇山久兼を自らの手で殺害。義久は信望を損ない、尼子軍の崩壊は加速してしまう。この段階に至って元就は、逆に粥を炊き出して城内の兵士の降伏を誘ったところ、投降者が続出した。永禄9年(1566年)11月、尼子軍は籠城を継続できなくなり、義久は降伏を余儀なくされた。こうして元就は一代にして、中国地方8ヶ国を支配する大名になった。

出雲尼子氏を滅ぼした元就であった。

He defeated the Amago clan of Izumo Province.

出雲尼子氏を滅ぼした元就であったが、尼子勝久(尼子誠久の子)を擁した山中 幸盛率いる尼子残党軍が織田信長の支援を受けて山陰から侵入し、毛利氏に抵抗した。

更に豊後の大友宗麟も豊前の完全制覇を目指しており、永禄11年(1568年)には北九州での主導権を巡る争いの中で、陽動作戦として元就自身によって滅ぼされた大内氏の一族である大内輝弘に兵を与えて山口への侵入を謀るなど、敵対勢力や残党の抵抗に悩まされることになる。毛利氏にとっては危機的な時期ではあったが、元春、隆景らの優秀な息子達の働きにより、大友氏と和睦しつつ尼子再興軍を雲伯から一掃することに成功した。しかし大友と和睦した事により、大内家の富の源泉となっていた博多の支配権を譲る結果になった。

元就の最期

1560年代の前半より元就は度々体調を崩していた。

Motonari had been often sick since the early 1560s.

1560年代の前半より元就は度々体調を崩していたが、将軍・足利義輝は名医・曲直瀬 道三 を派遣して元就の治療に当たらせている。元就の治療は「道三流」と称される道三門下の専門医によって行われ、道三門下の専門医と道三との往復書簡いわゆる「手日記」を通して処方が決定された[11][12]。 その効果もあったのか、元就の体調は一時は持ち直したようで、永禄10年(1567年)には最後の息子である才菊丸が誕生している。なお、毛利氏領国では、専門医・専従医不足に伴う医療基盤の軟弱さが、永禄9年に曲直瀬道三が下向して一挙に改められた[13]。

元亀2年(1571年)6月14日、吉田郡山城において死去。死因は老衰とも食道癌とも言われる。享年75。

元就はこのように自らの理想の高さを示した。

He held such a high ideal as this.

厳島神社への参拝「江譜拾遺」には、元就がまだ元服前に家臣と共に厳島神社へ参拝に行った際の逸話が残っている。

元就が、家臣に祈願の内容を訊ねると、家臣は「松寿丸様が安芸の主になられるよう願いました」と答えた。それに対して元就は「何故天下の主になれるように願わなかったのだ」と言った。家臣は「実現不可能な事を祈願しても意味がありますまい。せいぜい中国地方でござろう」と笑ったが、元就は、「天下の主になると祈願して、やっと中国地方が取れようというもの。まして、最初から安芸一国を目標にしていたのでは、安芸一国すら取れずに終わってしまう」と反論し、自らの理想の高さを示した。

しかし、彼は後述のように、年を経るにつれて、天下獲りよりも家名の保全に腐心するようになった。

元就の支えになったのは家族であった。

He was supported by his family members.

元就の支えになったのは家族であった。正室のおかたは亡くなっていたものの、継室の乃美大方や側室の三吉氏、優秀な息子達が常に元就を支え続けたのである。

元就は71歳になるまで子作りにも励んだ。

He fathered a son at the late age of 71.

元就は71歳になるまで子作りにも励み、子供達は元就死後も毛利氏を支える柱石となるのである。

合戦、策略、暗殺、買収、婚姻などあらゆる手段を用いた稀代の謀略家で、中国地方に一大勢力を築き上げたことから、「西国随一の戦国大名」とも評されている。

出雲国の尼子経久・安芸国の毛利元就・備前国の宇喜多直家は中国地方の三大謀将と言われている。

鉄道唱歌(第二集山陽九州篇)では、厳島の箇所において元就を讃える歌詞がある。

毛利元就この島に 宮尾城をかまえて

Motonari MORI built Miyao Castle on this island.

毛利元就この島に 城をかまえて君の敵 陶晴賢を誅せしは のこす武臣の鑑なり

辞世の句は「友を得て なおぞうれしき 桜花 昨日にかはる 今日のいろ香は」である。これは死の三ヶ月前の花見で詠んだとされる。

- 吉田郡山城の増築工事の際、人柱の替わりに百万一心と彫った石碑を埋めたとされる。

- 元就は酒は控えていたとされる。

-

Motonari, however, did not appear to be much of a drinker.

- 父毛利弘元、兄毛利興元は酒の害で早死にしたこともあり、元就は酒は控えていたとされる。後に孫である毛利輝元に対して酒を控えるようといった内容の書状が残っている。

- 現存する元就の書状から彼の性格を読み取るに、非常に愚痴っぽい性格であったようである。

朝廷・幕府との関係

毛利氏は小豪族ではあったが、朝廷との結びつきが強い大内氏と同盟関係にあったことから、元就が当主となる以前から既に中央との政治的な繋がりを持っていたようである。大内氏の滅亡後、1557年に即位した正親町天皇に即位料・御服費用として総額二千五十九貫四百文を進献し[24]、その即位式を実現させたことにより、以後の毛利氏は更に中央との繋がりを強くすることとなる(同時期の元就の陸奥守就任、隆元の安芸守護就任などは全てこれら中央政界に対する工作が背景にある。また、これら政治工作の資金源となったのが石見銀山である)。

また、その後の尼子氏や大友氏との戦いでは、幕府の仲裁を利用して有利に事を進めている。尼子氏との戦いでは石見銀山を巡って激戦を繰り広げるが、幕府による和平調停を利用して有利な形で和睦。尼子氏が石見銀山に手を出せない状況を作り出して、その支配権を得た(雲芸和議)。

これに対して元就は一時黙殺した。

Motonari ignored the request for a time.

また、大友氏との戦いでも幕府は毛利氏に和平を命じているが、これに対して元就は一時黙殺し、状況が有利になってからそれに応じるという機転を見せた。

この戦いで、鹿介は毛利元就の次男吉川元春に捕らえられた。

In this battle, Shikanosuke was captured by Motoharu KIKKAWA, the second son of Motonari MORI.

しかし、配下の略奪行為が因幡でも見られる(「稲場民談記」より)など統制維持が乱れ、その後は隠岐為清の離反を招き、布部山の戦いに敗北すると衰勢著しく、元亀2年(1571年)8月には最後の拠点であった新山城が落城する。この戦いで、鹿介は毛利元就の次男吉川元春に捕らえられた。ところがこの時、腹痛を装って何度も厠に入り、油断した監視の目を逃れるために厠から糞にまみれながらも脱走したといい、勝久とともに再び京都に逃れた。

1873~1957

実業家。

山梨韮崎の商家に生まれる。

生まれてすぐ母が死去、父とも生き別れたため、おじ夫婦に引き取られた。

1892年慶應義塾卒業。

はじめ小説家を志し、翌 93年中上川彦次郎が専務理事を務める三井銀行に入社し、東京本店調査課主任にまで昇進した。たが、岩下清周に誘われ、大阪で岩下が設立を計画する証券会社の支配人になるために1907年(明治40年)、三井を退社し、大阪へ赴任。

しかし恐慌に見舞われ証券会社設立の話は立ち消えてしまい、妻子を抱えて失業することになった。同年箕面有馬電気軌道(現阪急電鉄 )の設立に参加して専務に就任,18年京阪神急行鉄道(阪急)と改称。以後鉄道沿線の宅地開発、娯楽施設の設置により路線を新設。34年(昭和9年)阪急社長を辞任後、同社グループの会長に就任し(36年辞任)、さらに東京電燈に招かれて副社長・社長を歴任。小林は近衛文麿に接近し、40(昭和15)年第2次近衛内閣で商工大臣となった。

▼岩下清周

1957年、大阪、池田にて死去。

小林一三が東宝を作ったように、五島慶太は東映を作った。

Keita GOTO created Toei in the same way that Ichizo KOBAYASHI founded Toho.

1941年4月30日に発足。後に東郷茂徳、小林一三なども加入している。(無所属クラブについて)

The group was formed on April 30, 1941 and later on, Sigenori TOGO and Ichizo KOBAYASHI also joined the group.

問題になったが、阪急社長の小林一三はこれを公認する姿勢を打ち出し、ソーライス(ソース・ライス)として親しまれた。

Although this became a problem, Ichizo KOBAYASHI, the president of Hankyu, showed an attitude to approve of it, making this dish popular as sauce rice.

1930年(昭和5年)に阪急電鉄の小林一三が設立した「宝塚映画」に働きかけ、資金面での提携を図った。(親会社撤退後の東亜キネマの事業の立て直しを図った高村正次について)

In 1930, the company entered into a capital alliance with 'Takarazuka Eiga' which was established by Ichizo KOBAYASHI of Hankyu Railway.

親会社撤退後の東亜キネマの事業の立て直しを図った高村は、その過程で、1930年(昭和5年)に阪急電鉄の小林一三が設立した「宝塚映画」に働きかけ、資金面での提携を図った.

Takamura strived to restore Toa Kinema, which had lost its parent company, and in 1930 a capital alliance was formed with 'Takarazuka Eiga' which had been established by Ichizo KOBAYASHI of Hankyu Railway.

高村正次と南喜三郎が設立、正映マキノキネマの「御室撮影所」と、東亜キネマの配給興行網と、阪急電鉄の小林一三の資本を仰いで設立された。

It was established by Masatsugu TAKAMURA and Kisaburo MINAMI relying on the 'Omuro Studio' of Shoei Makino Kinema, the distribution network of Toa Kinema and funds from Hankyu Railway's Ichizo KOBAYASHI.

前述の鉄道沿線開発では東武鉄道の根津嘉一郎(初代)、阪急電鉄の小林一三の近代田園都市建設は名高い。

Well known examples of the land development along the railroads mentioned earlier include the case of Tobu Railway led by Kaichiro NEZU (the founder) and that of Hankyu Railway under the lead of Ichizo KOBAYASHI.

また、新体制運動の核の一つであった経済新体制確立要綱が財界から反発を受け、小林一三商工相は経済新体制要綱の推進者である岸信介次官と対立、小林は岸を「アカ」と批判した。

Furthermore, the new economic policy outline, which was one of the key points of the new order movement, faced opposition from the financial world, with Ichizo KOBAYASHI, the Minister of Commerce and Industry, clashing with Vice-Minister, Nobusuke KISHI, the driving force behind the outline, whom Kobayashi criticized as 'a red.'

創業者の小林一三は経営安定のため沿線開発に力を入れ、住宅地分譲、宝塚新温泉、宝塚唱歌隊(後の少女歌劇団、現在の宝塚歌劇団)などの事業を多角的に展開した。

The founder, Ichizo KOBAYASHI, made efforts to develop the areas along the railway line in order to stabilize the management, and introduced multiple businesses such as land sales in lots, developing the Takarazuka New Hot Spring and creating the Takarazuka Shokatai (Takarazuka Chorus Group, which later became the Shojo Kageki-dan (Girls' Operetta Company), the current Takarazuka Revue Company).

なお、「電鉄」という語は、「電気鉄道」という語を商号に使用することに、鉄道省があくまで軌道法準拠の「電気軌道」である事を根拠として難色を示したことから、対策として小林一三が考え出した語で、以後軌道法監督下の各社が高速電気鉄道への脱皮を図る際に有効活用されることとなった。

Incidentally, the word 'Dentetsu' is a term coined by Ichizo KOBAYASHI because the then Japanese Government Railways (JGR) was opposed to the use of the term 'Denki Tetsudo (electric railway)' as a corporate name, based on the argument that this name was considered identical with 'electric tramways,' the term regulated by the Tramways Act; thereafter, the word 'Dentetsu' was conveniently adopted by various companies regulated by the Tramways Act when they intended to convert into rapid electric railways.

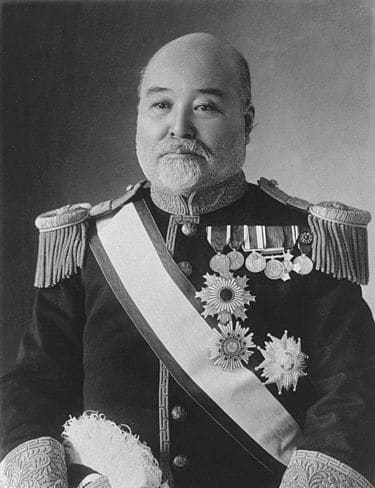

1880~1948

昭和期の軍人・政治家。盛岡市の生まれ。穏健な平和主義者。

海軍大将。

1914年、海軍大学校を卒業。

第1次大戦中ロシアに駐在し、シベリア出兵時にはウラジオストク派遣軍司令部付、1936(昭和11)年、連合艦隊司令長官兼第1艦隊司令長官となる。

その2か月後37年、林銑十郎内閣の海相となり、さらに第1次近衛文麿・平沼騏一郎両内閣でも留任し、山本五十六次官、井上成美軍務局長とともに日独防共協定強化交渉に反対し、海上封鎖と爆撃による日中戦争の解決を主張した。

親英米的立場から日独伊三国問題では陸軍の強硬論を抑え’40年に湯浅倉平内大臣の推薦で組閣したが、ナチス・ドイツの戦勝と新体制運動により半年で総辞職。

’44年7月小磯内閣のときに現役復帰し海相として再び入閣し、鈴木貫太郎内閣でも留任し終戦工作に尽力した。

敗戦後も海軍大臣として海軍の復員と解体にあたった。

親英米的立場 「米内光政」は「親英米派」。

名前に「アメリカ」を意味する「米」があるだけに?また首相に就任したのは1940年である。これも「よ(4)無い(0)」だから?

その内閣も畑俊六陸軍大臣の単独辞任によって総辞職するが、「米」は「畑」とは合わないからね。

1944年7月22日、小磯内閣の閣僚らと米内(前列最右)

また昭和初期に総理大臣・海軍大臣として活躍した米内光政も安倍貞任の末裔であると自負していた。

Also, Mitsumasa YONAI who was active as a Prime Minister and a Navy Minister in the early Showa era took pride in being the descendant of ABE no Sadato.

平沼の後は陸軍出身の阿部信行と海軍出身の米内光政がそれぞれ短期間政権を担当したが、この間の近衛は新党構想の肉付けに専念した。

After Hiranuma, Nobuyuki ABE from the Army and Mitsumasa YONAI from the Navy each held office for a short time, and Konoe, during this period, focused on adding details to the framework of his new political party.

これを憂慮した昭和天皇が「海軍の良識派」として知られる米内を特に推して組閣させたという経緯があったのだが、陸軍がそれを好感する道理がなかった。

Emperor Showa, concerned about these events, strongly backed Yonai, who was known as 'a Navy man of good sense,' to form a cabinet, but the Army had no reason to support this.

米内がこれを拒否すると、陸軍は陸軍大臣の畑俊六を辞任させて後任を出さず、内閣は総辞職した。

When Yonai refused, the Army made the Minister of the Army, Shunroku HATA, resign without providing a successor, and the cabinet members resigned en masse.

1940年には米内内閣が畑俊六陸相の単独辞職により崩壊するなど、日本の軍国主義の深刻化に拍車をかけることになった。

The single resignation of War Minister Shunroku HATA in 1940 caused the Yonai Cabinet to fail and spurred Japanese militarism to further intensify.

また海軍大臣には米内光政元首相がみたび就任した。

Mitsumasa YONAI (ex-premier) took office as Minister of Navy for the third time.

1854~1936

明治~昭和期の政治家・財政家。

江戸の生まれ。幕府御用絵師川村庄右衛門の子で、仙台藩士高橋是忠の養子。

1867年渡米、苦学し、帰国後森有礼の書生となり、のち帰国後農商務省官吏となる。89年、銀鉱開発のためペルーに渡るが失敗。

92年に総裁川田小一郎の招きで日本銀行に入行。99年2月、日本銀行副総裁になり、金本位制確立や日露戦争の戦費調達のための外債募集に尽力。1906年横浜正金銀行頭取、11年に日本銀行総裁に就任した。

05年貴族院議員。13年第一次山本内閣の蔵相就任後、立憲政友会に入党。

原敬内閣の蔵相を経て21年、原敬暗殺後に首相兼蔵相、立憲政友会総裁に就任。護憲三派内閣の農商務相。

27年、田中義一内閣の蔵相として三週間の支払猶予令(モラトリアム)を実施し金融恐慌を収拾。犬養内閣の蔵相として金輸出再禁止を行い、高橋財政を展開。斎藤内閣では時局匡救事業を行う。

岡田内閣蔵相在任中、軍需インフレに対して公債漸減による財政引き締めの方針をとって軍部と対立、二・二六事件で暗殺される。

●金輸出再禁止

ベック式暗記法!

行く再禁止 これ管理?

1931年 金輸出再禁止

高橋是清

管理通貨制度

▼高橋と斎藤実

戦争遂行には膨大な物資の輸入が不可欠であり、日本銀行副総裁高橋是清は日本の勝算を低く見積もる当時の国際世論の下で戦費調達に非常に苦心した。

It was critical to import a vast amount of resources to carry out war, and Korekiyo TAKAHASHI, the Deputy Governor of the Bank of Japan had difficulty in raising such funds because international opinion underestimated the prospects of a Japanese victory.

是清はまず渡米するもアメリカの銀行家からはまったく相手にされなかった。

Korekiyo first visited the United States, but did not receive any attention at all from American financiers.

渋沢栄一に加えて井上馨や加藤高明、高橋是清も反対論を唱えて衆議院を説得しようとしたために政府は彼らの説得に苦慮したが、同年3月16日に賛成243・反対109で可決された。(1906年 鉄道国有法)

With not only Eichi SHIBUSAWA but also Kaoru INOUE, Takaaki KATO, and Korekiyo TAKAHASHI opposing the bill and trying to persuade the Diet, the government had trouble dissuading them, but on March 16 in the same year, the bill was approved with 243 in favor and 109 opposed.

桂退陣後に成立した第1次山本内閣は、立憲政友会を与党とし、原敬(内相)や高橋是清(蔵相)ら政友会の有力者を閣僚としてむかえた。

The first Yamamoto Cabinet, established immediately after Katsura's resignation, invited some influential members of the Seiyukai to be the ministers of his administration, such as Takashi HARA (as the minister for home affairs) and Korekiyo TAKAHASHI (as the minister of finance).

なお、大蔵大臣高橋是清によって参謀本部廃止論が唱えられたのもこの内閣のことであった。(1920年9月 原敬内閣)

It was in this Cabinet that that Korekiyo TAKAHASHI, the Minister of Finance proposed the theory of the abolition of the staff headquarters.

原敬と高橋是清によって政党内閣による政治が行なわれたが、それも4年足らずで終わった。

The government based on political parties led by Takashi HARA and Korekiyo TAKAHASHI had a very short life of less than four years.

原敬の暗殺後、急遽新総裁に迎えられた高橋是清を支持する横田千之助と、それに反対する床次竹二郎の2派に分裂、床次らは分離して政友本党を結成する。

After Takashi HARA was assassinated, Korekiyo TAKAHASHI was hastily invited to be the new president, for which the party split into two factions; one supporting Takahashi led by Sennosuke YOKOTA, and the other which opposed led by Takejiro TOKONAMI that separated from the party and organized the Seiyu-hon Party.

大正13年(1924年)1月15日、立憲政友会総裁の高橋是清も、加藤や犬養に呼応して清浦内閣打倒を決断する。

On January 15, 1924, in responding to a call from KATO and INUKAI, Korekiyo TAKAHASHI, the president of the Rikken Seiyukai Party determined to join them in their efforts to overthrow the KIYOURA cabinet.

同年1月18日、三浦梧楼の斡旋によって三浦邸に集まった加藤高明・高橋是清・犬養毅らは互いに協力しあって護憲三派を結成し、「清浦内閣を倒して憲政の本義に則り、政党内閣制の確立を期すこと」で互いに合意した。

On January 18, in the same year, with the assistance of Goro MIURA, Takaaki KATO, Korekiyo TAKAHASHI and Tsuyoshi INUKAI gathered at the house of MIURA and, through discussion, agreed to jointly form the Goken Sanpa (three groups supporting the constitution) and to work together towards the common goal of bringing down the KIYOURA cabinet and establishing a cabinet based on political parties, adhering to the basic principle of constitutionalism.

▲イギリス 領マレーのクアラルンプールに突入する日本軍部隊

太平洋戦争初頭にイギリスの東アジアにおける根拠地を奪うため、日本軍がマレー半島中部に上陸し、 半島を南下侵攻して1942(昭和17)年2月15日、シンガポール(日本は昭南と改称)を占領した作戦。

1941年12月8日早朝、日本軍は真珠湾攻撃に先んじてタイ領のシンゴラ、パタニー、半島北部の英領コタバルに奇襲上陸。

12月10日、マレー沖でイギリス東洋艦隊の戦艦2隻を撃沈。主力は半島西岸を、一部は東岸を、自転車を使用した銀輪部隊などで急速に南下。

42年1月31日、ジョホール水道に到達、渡河作戦のあと2月11日、シンガポール島のブキテマ高地を占領。給水を断たれた英軍は15日降伏した。

▼降伏交渉を行う山下中将とパーシヴァル中将

▲67歳の内村鑑三(1928年5月)

明治~昭和初期の宗教家・思想家。高崎藩士の子として江戸に生まれ、札幌農学校在学中に受洗、札幌独立教会の 設立に尽くす。

1884(明治17)年に渡米。87年にアマースト大学を卒業した。

1888年帰国後、北越学館の教頭などを経て第一高等中学校の嘱託教員となったが、教育勅語の礼拝を拒否した不敬事件で追放された。

その後『万朝報』に招かれ、足尾銅山鉱毒事件を批判、日露戦争には非戦論を主張し、1903年孝徳秋水らとともに退社。

日本的キリスト教の独立に努め、無教会主義を唱えて自宅で聖書講読会を開き、矢内原忠雄・藤井武・南原繁など有為の人材を輩出した。

内村は日本(Japan)とイエス(Jesus)の2つのJに仕えることを念願とした。著書に『代表的日本人』など。

●内村鑑三

ベック式暗記法!

ひどく悔いたい ウチ不敬。

1991年 『代表的日本人』

内村鑑三 不敬事件