江戸時代に出された『音曲玉淵集』です。

『音曲玉淵集』は、江戸時代に出された謡曲関係の本の中でも、特に詳しく謡曲の謡い方を説いた秘伝書といわれてきたものです。

本来は全5巻ですが、故玩館にあるのは、二、四、五の3巻です。

また、明治、大正にも『音曲玉淵集』が出版されました。それらも併せて紹介します。

時中庚妥 編 、今村義福述僻案『音曲玉淵集』江戸時代(寛保三年?)

右から、二、四、五巻。

木版でびっしりと書かれています。右から、二、四、五巻。

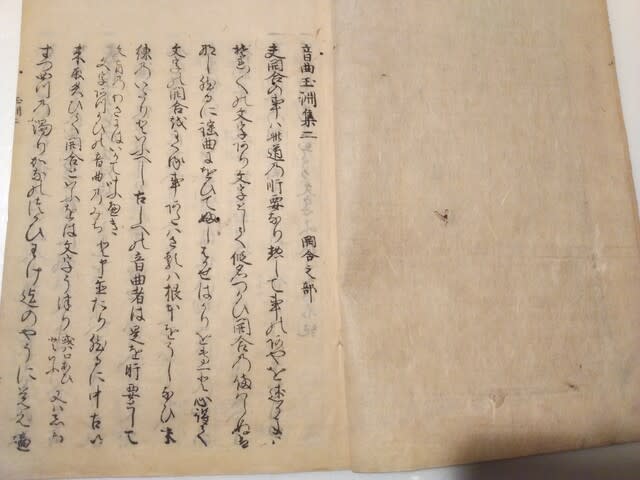

二巻

四巻

五巻

五巻末

奥付無し。

『音曲玉淵集』は、時中(三浦) 庾妥 (つぐやす)が、享保 12 (1727) 年に著した書ということになっています。しかし、現存するほとんどの『音曲玉淵集』は、寛保三年(1743)、今村義福が当時流布していた『音曲玉淵集』を編み直したものです。そして、宝暦十二年(1762)以降、何回か版を重ねています。明治以降に、再刊された『音曲玉淵集』も、宝暦版をもとにしているようです。なお、享保十二年版や寛保三年版に奥付があったかどうかは不明です。

今回の品ですが、5巻末には、奥付がありません。

そして、特徴的なのは、いずれの巻も、表紙に、凸凹で幾何学模様を著した肌色の厚紙が使われていることです。

このような本は、一般の書より高級品とされています。

ひょっとしたら、寛保三年版かもしれません。

この模様が流行った年代が分かれば、特定できるかもしれません。

前所有者の蔵書票が貼ってあります。大正2年当時から、この3巻だけだったのですね。

明治にはいってからも、『音曲玉淵集』は出されました。

国会図書館のデジタルこコレクションにあるのはこの本です。

大和田建訂『音曲玉淵集』江島伊兵衛発行、明治32年(明治36年6再版)、315頁。

木版から活版に変わりましたが、ほぼ、江戸版の表記を踏襲しています。

さらに、大正に入ってすぐ、『音曲玉淵集』が発行されました。

丸岡桂校訂『音曲玉淵集』観世流改訂本刊行會、大正元年、268頁。

発明家にして能楽研究家、観世流謡本の大改訂を志した丸岡桂の手になる本です。

ゴチを多用して、理解しやすいように工夫されています。

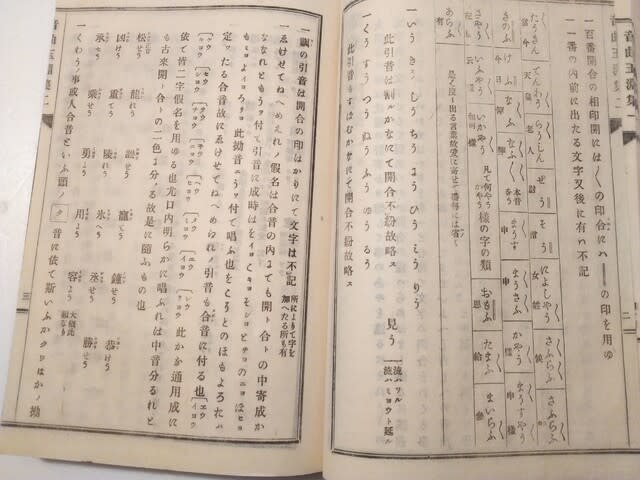

このように、故玩館所蔵には、『音曲玉淵集』が、江戸版、明治版、大正版揃っています。この3種を較べてみます。

江戸版

明治版

大正版

文章は全く同じなのですが、雰囲気が大分違います。

しかし、わかり易さは、やはり近代の版が勝っています(あたりまえですが((笑))。

これらの『音曲玉淵集』は、ずいぶん以前に入手しました。けれども、なかなか手強くて、ほとんど読んでいません。

それでは宝の持ち腐れ。思い切って、少しだけ齧りました。

結果は次回のブログで(^.^)

故玩館には、『音曲玉淵集』という書物だけでも、江戸版、明治版、大正版と揃っているんですものね!

しかも、単に所蔵するだけではなく、その内容を読めるんですから凄いですす!

次回が楽しみです(^_^)

文科系の先生方、蔵書を入れる家をまかなったり、マンションに部屋を借りたりしています。本の重みで二階の床が落ちそうになった人も。まあ、故玩館のガラクタも一緒ですから、あまり笑えませんが(^^;

今回の品もずっと放ってあった物です。ブログがなかったら、そのまま終わっていたでしょう(^.^)