ご縁があり、多摩市の小学校5年生の総合学習のお手伝いをしてきました。12月に2コマ(2クラスずつ2回)、1月に4コマ(1クラスずつ4回)を受け持ちました。この小学校では総合学習で地球環境問題に取り組んでおり、子供達が色々な地球環境問題を調べた中にサンゴ礁の問題、特に2016年の世界規模大規模白化が含まれていたことからサンゴ礁のことを話せる外部講師を探されており、私にお声がけがありました。

12月は私からサンゴ礁の基礎知識(サンゴの生き物としての特徴、サンゴ礁の役割、サンゴ礁の危機)についてお話しました。いつもサンゴ礁の健康診断「リーフチェック」で話している内容を、さらに分かりやすい言葉を使って説明しました。サンゴの危機の話としては、2016年の石垣島での大規模白化の写真((c)大堀健司さん)を使い、気候変動というグローバルな現象によりサンゴ礁生態系が大きな影響を受けていることを伝えました。

1月は、まず子供達が考えるサンゴ礁を含めた地球環境の保全に向けた取り組みを伺いました。地球温暖化緩和に向けた二酸化炭素排出の抑制、廃棄物の削減、自然保護、に向けて自分達がしたいことを全グループに発表いただきました。一部のチームは既に実施または施行しており、その経過も教えてくれました。ほとんどの取り組みは当然ながら身近な日常の中で自分達が実施できることをテーマとして取り上げていました。

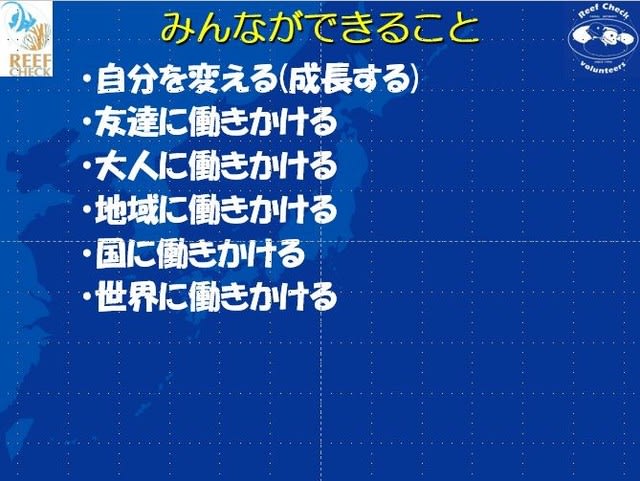

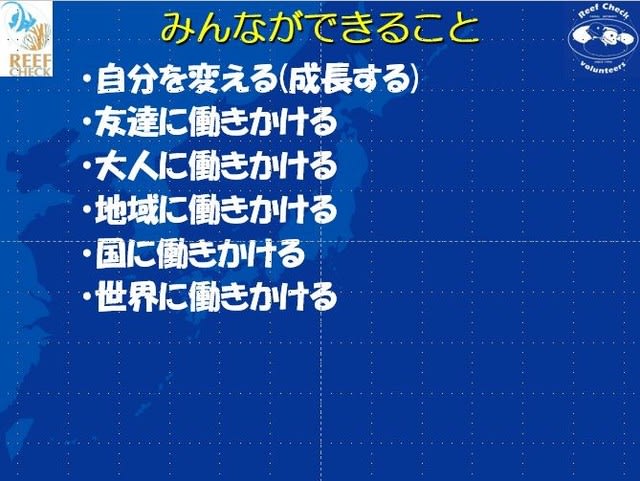

そして、私からは子供達に個々の取り組みへのアドバイスに加え、子供達が「もっと多くの人に影響を及ぼすことができる」のだということもお話ししました。

その実例として、

セヴァン・スズキさんの1992年のリオサミットでのスピーチのことや、

マララさんのことをお話ししました。

あるクラスでは私の授業の次の時間で取り組みの見直しをしたとのことでした。子供達の学びに少しでも役に立てたなら良かったと思っています。

個人的には、サンゴ礁の問題とつなげて発表してくれたチームがあったのが嬉しかったです。