このご時世!公共交通機関を使っての輪行にはやや躊躇するものがありますね!そこで、発想を転換して自動車にブロンプトンを積んで出かけるという方法を実験的に採り入れました。(笑)

ただ、そうなるとポタリングのコースが出発地点と到着地点が同じになることです!やや面白味には欠けますね!

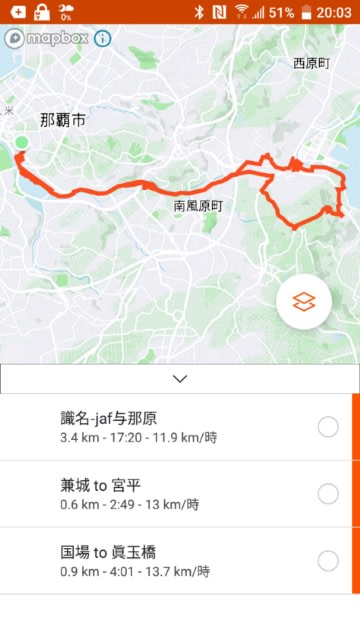

何はともあれ、実行です!今回は安来市内のポタリングてす。月山冨田城から安来駅に行き戻って来るというコースをとります!下記がそのコースてす!

出発地点は「月山冨田城跡」近くの「飯梨川河川敷駐車場」。ここから「安来駅」を目指します!

出発して直ぐに「足立美術館」の庭園の借景になっている滝が見えます!ここは只見といきましょう(笑)!

出発して直ぐに「足立美術館」の庭園の借景になっている滝が見えます!ここは只見といきましょう(笑)!

「足立美術館」の駐車場。車が多いですね。

暫く走るとビックリする光景が!田んぼで落ち穂(?)をついばんでいるのは「小白鳥」と思われますね!それも30羽以上はいるでしょうか!こんな光景に出会うなんて素晴らしいですね!安来市の近く米子市に水鳥の飛来地があるので納得ですが!地域の人が見守っているのでしょうね!

静かにやり過ごします。

★追記:後で知ったことですがこの辺りは「白鳥ロード」と呼ばれ、田圃に小白鳥が群れをなして餌を啄んでいます!

こんな光景も!大山が見えています!こちらも素晴らしい!まあ

川には大きな鯉が悠然と泳いでいます!いや~!日本の原風景?自然豊かな土地ですね。

突如目の前に現れたる鉄橋?!廃線跡??近づいてみるとなんと高校専用の橋でした。グランドへ行く橋ですね(笑)

自動車専用道路の側にある安来市のモニュメント。「安来節とハガネのまち」と記されています。ドジョウ掬いで全国的に有名ですね!

目的地の「安来駅」に到着です。

「ドジョウ掬い」とブロンプトンのツーショット(笑)

帰り道、「月山冨田城跡」が遠望できます!この山城も脚光を浴びています!しかし、手前に城が写っていますがなんでしょうかね?

出発地点の河川敷駐車場に戻ってきました。鴨の群れが迎えてくれます。今回は自然豊かな光景を堪能しましたね!

こんな光景も!大山が見えています!こちらも素晴らしい!まあ

川には大きな鯉が悠然と泳いでいます!いや~!日本の原風景?自然豊かな土地ですね。

突如目の前に現れたる鉄橋?!廃線跡??近づいてみるとなんと高校専用の橋でした。グランドへ行く橋ですね(笑)

自動車専用道路の側にある安来市のモニュメント。「安来節とハガネのまち」と記されています。ドジョウ掬いで全国的に有名ですね!

目的地の「安来駅」に到着です。

「ドジョウ掬い」とブロンプトンのツーショット(笑)

帰り道、「月山冨田城跡」が遠望できます!この山城も脚光を浴びています!しかし、手前に城が写っていますがなんでしょうかね?

出発地点の河川敷駐車場に戻ってきました。鴨の群れが迎えてくれます。今回は自然豊かな光景を堪能しましたね!

◇自動車での輪行の感想!

★ブロンプトンを車に積んでいるので移動がとても楽ちん!

★ブロンプトンを車に積んでいるので移動がとても楽ちん!

★荷物も好きなだけ積める!

★変化を楽しむなら、鉄道沿線沿いなら片道ポタリングして輪行で帰ってくる!

いいかもね

次の「嘉手志の石獅子」は早とちりしたようです。違いました。で、削除します。

次の「嘉手志の石獅子」は早とちりしたようです。違いました。で、削除します。  その形から石獅子では?!残念!

その形から石獅子では?!残念!

どっしりとした造りで迫力あります。

どっしりとした造りで迫力あります。