<

今回の展覧会の目玉はなんといっても「風神雷神図」でしょう。京都建仁寺から宗達が、東京国立博の光琳、出光美術館から抱一、富士美術館の其一と四人の琳派のいわば代表選手が、一堂に会しての揃い踏みで展観できました。6期に分割された後半に宗達が出るので、10月末を待っていた人も多かったと思われます。

会場も風神雷神図の前は人だかりができていて、他の宗達を回って引き返しました。やはりご本家の宗達の力の前には他の雷神たちはすくんで見えました。勿論すぐれた手法と構成でそれぞれに特徴が出ているのですが、端的にいえば、小さく見えるのです。宗達の伸びやかに屈託のない明るさは、模写には失われてこじんまりと纏っていました。

あえて雷神の太鼓を外にはみ出させて空間を可能な限り大きく取った宗達に対して、光琳はバランスよく全部入れて描いています。

全く同じサイズの大きさで描かれているというのが信じられません。宙を見る宗達のまん丸の二神の目は、笑っているようにさえ見えます。光琳の向き合う視線は新日曜美術館でも触れていました。向き合うことで空間は収斂されています。さらに抱一の目は人間の目を感じさせました。構図も重心を下げて纏めています。

ここには仏教美術の約束事などどこ吹く風、神話からも解放されています。主役のほかは何もなくただ金箔の空間が拡がっています。その拡がりが宗達が大きいのです。このような絵を受け入れた時代のゆとりを思いました。

其一の二神は屏風ではなく襖に描かれていて、表と裏に雷神と風神は分けて別に描かれています。中央よりの1枚に主役を描いた後の3枚の襖には墨で雲を表現していて三者のものとは構図も異なり、丹念な暈しが洗練されています。

全作品を見終わっても、宗達のインパクトは抜群です。養源院の杉板戸に描かれた白象や、唐獅子は一度目にしたらその大きさと共に忘れられない迫力です。

ことに和歌巻の鶴下絵に光悦が三十六歌仙和歌をしたためた巻子の最終部分を、長い巻を拡げて、ふんだんに見ることができたのは嬉しいことでした。初めて見る波の表現も新鮮で空間の広がりを感じます。

鶴下絵や蔦下絵の和歌巻はは思っていた以上に迫力のあるしかも伸び伸びとした展開でした。光悦のはったりのない上品な書風も屈託がなくよくマッチしています。同様のコラボでの豪華な謡本が多数展示されていましたが、このような美本で稽古ができたら、もう少しは私の謡も上達していたかもしれません。

本阿弥光悦の「雨雲」「峯雲」の樂茶碗、群鹿蒔絵笛筒にも再会できました。やはり、溜息が出るほど美しい緊張感があります。このような道具が日常に存在した時代を遠いものに思ったことです。残念ながら今回の展示には私の好きな「蔦の細道屏風」は出ていませんでした。

<

俵屋宗達 風神雷神図 拡大は雷神部分

<

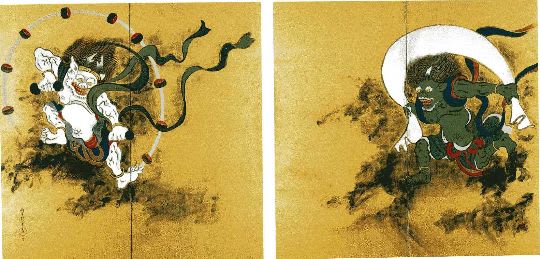

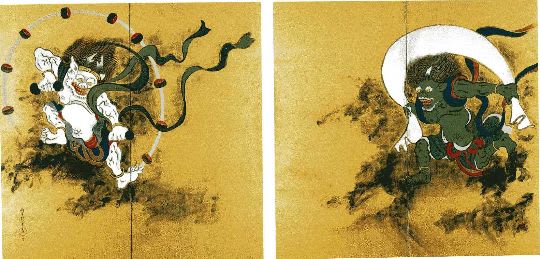

尾形光琳 風神雷神図 拡大は雷神部分

<

酒井抱一 風神雷神図 拡大は雷神部分

鶴下絵三十六歌仙和歌巻も拡大写真があります。雑事に追われていますが空白を置き過ぎるので、気が抜けてしまわないうちにと取りあえずUPしました。

今回の展覧会の目玉はなんといっても「風神雷神図」でしょう。京都建仁寺から宗達が、東京国立博の光琳、出光美術館から抱一、富士美術館の其一と四人の琳派のいわば代表選手が、一堂に会しての揃い踏みで展観できました。6期に分割された後半に宗達が出るので、10月末を待っていた人も多かったと思われます。

会場も風神雷神図の前は人だかりができていて、他の宗達を回って引き返しました。やはりご本家の宗達の力の前には他の雷神たちはすくんで見えました。勿論すぐれた手法と構成でそれぞれに特徴が出ているのですが、端的にいえば、小さく見えるのです。宗達の伸びやかに屈託のない明るさは、模写には失われてこじんまりと纏っていました。

あえて雷神の太鼓を外にはみ出させて空間を可能な限り大きく取った宗達に対して、光琳はバランスよく全部入れて描いています。

全く同じサイズの大きさで描かれているというのが信じられません。宙を見る宗達のまん丸の二神の目は、笑っているようにさえ見えます。光琳の向き合う視線は新日曜美術館でも触れていました。向き合うことで空間は収斂されています。さらに抱一の目は人間の目を感じさせました。構図も重心を下げて纏めています。

ここには仏教美術の約束事などどこ吹く風、神話からも解放されています。主役のほかは何もなくただ金箔の空間が拡がっています。その拡がりが宗達が大きいのです。このような絵を受け入れた時代のゆとりを思いました。

其一の二神は屏風ではなく襖に描かれていて、表と裏に雷神と風神は分けて別に描かれています。中央よりの1枚に主役を描いた後の3枚の襖には墨で雲を表現していて三者のものとは構図も異なり、丹念な暈しが洗練されています。

全作品を見終わっても、宗達のインパクトは抜群です。養源院の杉板戸に描かれた白象や、唐獅子は一度目にしたらその大きさと共に忘れられない迫力です。

ことに和歌巻の鶴下絵に光悦が三十六歌仙和歌をしたためた巻子の最終部分を、長い巻を拡げて、ふんだんに見ることができたのは嬉しいことでした。初めて見る波の表現も新鮮で空間の広がりを感じます。

鶴下絵や蔦下絵の和歌巻はは思っていた以上に迫力のあるしかも伸び伸びとした展開でした。光悦のはったりのない上品な書風も屈託がなくよくマッチしています。同様のコラボでの豪華な謡本が多数展示されていましたが、このような美本で稽古ができたら、もう少しは私の謡も上達していたかもしれません。

本阿弥光悦の「雨雲」「峯雲」の樂茶碗、群鹿蒔絵笛筒にも再会できました。やはり、溜息が出るほど美しい緊張感があります。このような道具が日常に存在した時代を遠いものに思ったことです。残念ながら今回の展示には私の好きな「蔦の細道屏風」は出ていませんでした。

<

俵屋宗達 風神雷神図 拡大は雷神部分

<

尾形光琳 風神雷神図 拡大は雷神部分

<

酒井抱一 風神雷神図 拡大は雷神部分

鶴下絵三十六歌仙和歌巻も拡大写真があります。雑事に追われていますが空白を置き過ぎるので、気が抜けてしまわないうちにと取りあえずUPしました。