予ねて決めていたことでしたが、三月末日をもちまして、当ブログを閉じることといたします。

四年半にわたりご閲覧をたまわりましたこと、心よりお礼申し上げます。

満80歳を期に、思うところもあって身辺の整理を始めています。お世話になっていたITサークルも、会計係をお礼の奉仕として今月で退会いたしました。

整理すべきものの一つとしてこのブログも、ここらが潮時と心得ますので、一応、閉じようと思います。

長命の家系にあって周辺の老いを看取ることも祖父、両親をはじめ五指に余ります。その中で、経験したことは、普通の人たちである私の周りでは、やはり高齢には抗えず、身体機能のタガがゆるむのは当然として、ものの考え方、判断力の衰えといった頭脳の方のタガも緩んでくるのは、どうやら今の私の年齢のあたりが境界線であるのを身にしみて感じていました。後は急速なカーブを描いて坂道を下ってゆきます。

実際に自覚症状としても、ひどくなる一方の物忘れはともかく、自分中心でしか物事が見えなくなっており、判断も誤りがちになっております。後悔することもしばしばです。

これ以上見苦しい姿をお見せするのは顰蹙ものとの判断があるうちに幕引きをするのがせめてもの粋というものではないでしょうか。

4年半という時間の中ではさまざまな出来事もありました。103歳で生涯を閉じた姑を送り、肩の荷を降ろした後、間もなく夫に病変が見つかり、大手術となりました。この間に、温かなコメントをお寄せくださった方、Mailで激励くださった方々には感謝の言葉もありません。本当にありがとうございました。

お目にかかったこともない方々との、ブログを通じての出会いが、時には旧友以上に気持ちが通じ合い、隔てなく語り合うことができ、教えを頂くこともできました。えにしの不思議もしみじみと感じました。

振り返ってみれば、ブログでは、顔や姿が見えないのをよいことに、中途半端な知識で勝手な思いを陳述して参りました。この期におよび、老子の言う「知る者は言わず。言うものは知らず」にこめられる言葉の重みを慙愧の思いでかみしめています。

俗に「雀百まで」とも申します。また形を変えて登場することがあるかも知れませんが、こうした思い込みの放談はもう止めにするつもりです。

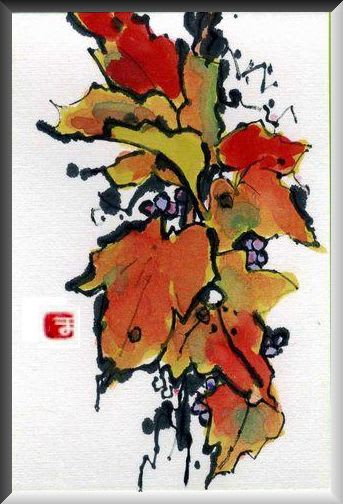

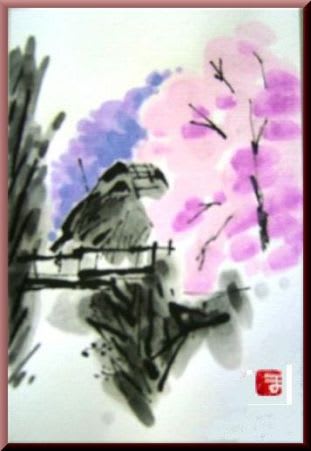

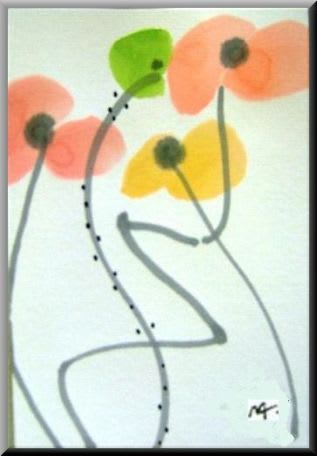

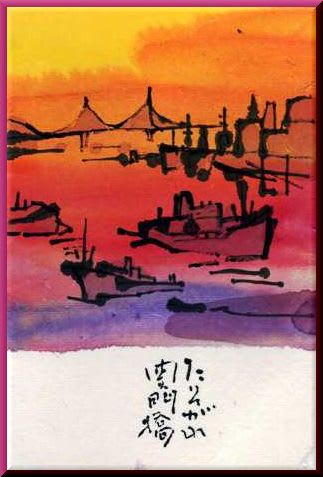

これからは、一人で絵を楽しみ、古代への旅を温め、命ある限り明るく生きてゆこうと思っています。

皆さんのブログには時折お邪魔してコメントもさせていただくつもりです。そちらでお会いすることもあろうかと思います。この際ネームも”ふくら雀”と改めましてお伺いしますのでよろしくお願いいたします。

長い間本当にありがとうございました。

四年半にわたりご閲覧をたまわりましたこと、心よりお礼申し上げます。

満80歳を期に、思うところもあって身辺の整理を始めています。お世話になっていたITサークルも、会計係をお礼の奉仕として今月で退会いたしました。

整理すべきものの一つとしてこのブログも、ここらが潮時と心得ますので、一応、閉じようと思います。

長命の家系にあって周辺の老いを看取ることも祖父、両親をはじめ五指に余ります。その中で、経験したことは、普通の人たちである私の周りでは、やはり高齢には抗えず、身体機能のタガがゆるむのは当然として、ものの考え方、判断力の衰えといった頭脳の方のタガも緩んでくるのは、どうやら今の私の年齢のあたりが境界線であるのを身にしみて感じていました。後は急速なカーブを描いて坂道を下ってゆきます。

実際に自覚症状としても、ひどくなる一方の物忘れはともかく、自分中心でしか物事が見えなくなっており、判断も誤りがちになっております。後悔することもしばしばです。

これ以上見苦しい姿をお見せするのは顰蹙ものとの判断があるうちに幕引きをするのがせめてもの粋というものではないでしょうか。

4年半という時間の中ではさまざまな出来事もありました。103歳で生涯を閉じた姑を送り、肩の荷を降ろした後、間もなく夫に病変が見つかり、大手術となりました。この間に、温かなコメントをお寄せくださった方、Mailで激励くださった方々には感謝の言葉もありません。本当にありがとうございました。

お目にかかったこともない方々との、ブログを通じての出会いが、時には旧友以上に気持ちが通じ合い、隔てなく語り合うことができ、教えを頂くこともできました。えにしの不思議もしみじみと感じました。

振り返ってみれば、ブログでは、顔や姿が見えないのをよいことに、中途半端な知識で勝手な思いを陳述して参りました。この期におよび、老子の言う「知る者は言わず。言うものは知らず」にこめられる言葉の重みを慙愧の思いでかみしめています。

俗に「雀百まで」とも申します。また形を変えて登場することがあるかも知れませんが、こうした思い込みの放談はもう止めにするつもりです。

これからは、一人で絵を楽しみ、古代への旅を温め、命ある限り明るく生きてゆこうと思っています。

皆さんのブログには時折お邪魔してコメントもさせていただくつもりです。そちらでお会いすることもあろうかと思います。この際ネームも”ふくら雀”と改めましてお伺いしますのでよろしくお願いいたします。

長い間本当にありがとうございました。