愚妻からの庭木剪定命令から逃げきれず、ここんとこ週末は汗だくにさせられます。

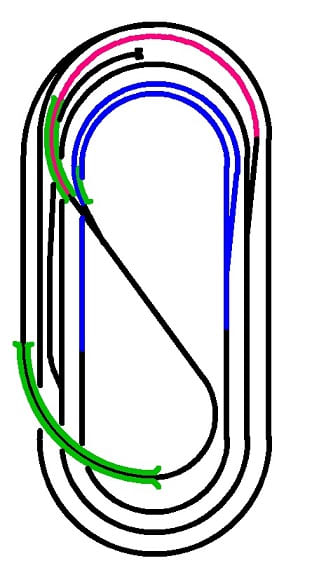

そんな中、工作机上を見るとこんなもの(↓)が転がっていて、結構邪魔なんです。

これ、鉄橋を製作する際に一部をパーツとして流用したTomixのNゲージ用鉄橋の残害なんです。

同じものが2本あります。

1枚目の写真に写っている上側のパーツは、一部を欠損しています。

この欠損部分は、スケールを無視して、エキスパンデッドメタル表現に利用するため搾取した痕跡です。

こんな感じで、網目が表現されていたんです。

こんなものでも、何かに利用できないかと思い、捨てきれないでいるんです。

で、いろいろ考えて、試しに中央のトラス構造部分だけ切り出してみました。

何かに使えそうです。

で、長手方向を半分に切断し、欠損部分もプラ棒を使って再生します。

下の写真中の一番下が再生手術を施したものです(写真が光っていて判り難いですが・・)。

ここまでやって、TomixのNゲージ用鉄橋は、その長手方向でトラスの配置(ピッチ)が一部で異なっていたことに気付きました。

でも、当初からキッチリしたものを製作しようと思っていないので、こんなの気にしません。

トラス構造のピッチが同じ部分同士を背合わせにして、プラの三角棒により一定間隔を離して結合しました。

箱ビームらしきものになりました。

肉体労働で疲れた身体には打って付けの気の抜けた工作でした。

これらが何になるのか(或いは、何にもならずに没になるのか)、また進捗があればご報告します。

そんな中、工作机上を見るとこんなもの(↓)が転がっていて、結構邪魔なんです。

これ、鉄橋を製作する際に一部をパーツとして流用したTomixのNゲージ用鉄橋の残害なんです。

同じものが2本あります。

1枚目の写真に写っている上側のパーツは、一部を欠損しています。

この欠損部分は、スケールを無視して、エキスパンデッドメタル表現に利用するため搾取した痕跡です。

こんな感じで、網目が表現されていたんです。

こんなものでも、何かに利用できないかと思い、捨てきれないでいるんです。

で、いろいろ考えて、試しに中央のトラス構造部分だけ切り出してみました。

何かに使えそうです。

で、長手方向を半分に切断し、欠損部分もプラ棒を使って再生します。

下の写真中の一番下が再生手術を施したものです(写真が光っていて判り難いですが・・)。

ここまでやって、TomixのNゲージ用鉄橋は、その長手方向でトラスの配置(ピッチ)が一部で異なっていたことに気付きました。

でも、当初からキッチリしたものを製作しようと思っていないので、こんなの気にしません。

トラス構造のピッチが同じ部分同士を背合わせにして、プラの三角棒により一定間隔を離して結合しました。

箱ビームらしきものになりました。

肉体労働で疲れた身体には打って付けの気の抜けた工作でした。

これらが何になるのか(或いは、何にもならずに没になるのか)、また進捗があればご報告します。