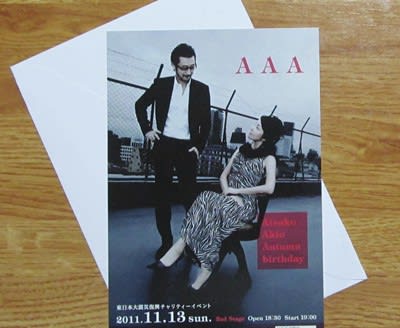

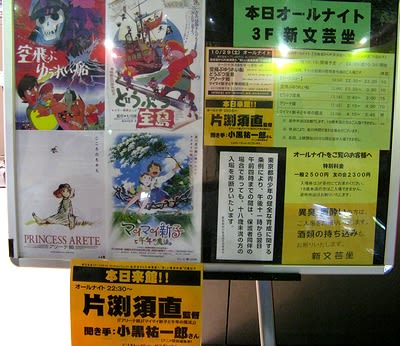

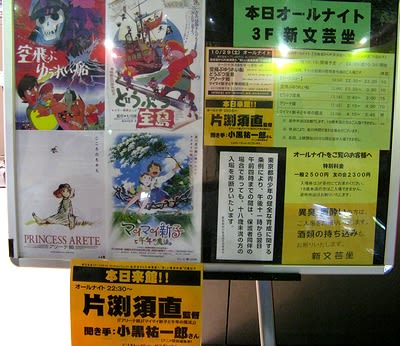

10月29日に新文芸坐で行われた「新文芸坐×アニメスタイル セレクションVol. 20」に行ってきました。

今回のタイトルは「池田宏から片渕須直へ “新しい漫画映画”の遺伝子」。

上映ラインナップは池田作品が『空飛ぶゆうれい船』と『どうぶつ宝島』、片渕作品が『アリーテ姫』と

『マイマイ新子と千年の魔法』の4本立てです。

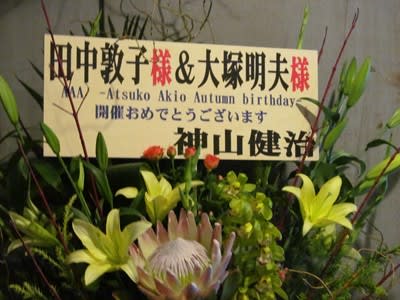

作品上映前に池田監督直系の弟子・片渕須直監督とアニメスタイルの小黒祐一郎氏によるトークが行われ、

池田氏の歩みと作品の見どころ、さらに片渕作品との関係までが語られました。

非常に興味深い内容でしたので、覚えている範囲で下記にまとめさせていただきます。

小黒:池田宏と片渕須直、その関係やいかに?

片渕:大学の指導教官と学生です。

東映動画の長編を子どものころに見ていた記憶があって、なにか映像をやろうと思って日大の

芸術学部に入ったら、東映動画出身の池田先生と月岡貞夫先生がいらっしゃいました。

実は月岡さんも昔の東映仲間として池田さんが招いていて、特別講義に宮崎駿さんを呼んだことが

縁になって、自分がアニメの現場にもぐりこむ時にうまく働きました。

小黒:それでテレコムに入って、『名探偵ホームズ』に関わることになると。

片渕:「宮崎がスタッフを探してるから、おまえ行け」と電話をくれたのも池田さん。

「探してるのはシナリオライターだけど、おまえ大丈夫か」と聞かれて「大丈夫じゃありません」と

答えたら「大丈夫な顔して行け」と言われて(笑)今に至ってます。

小黒:池田宏さんという方は、これから上映する2本の傑作を撮ったのに、(長編の劇場)作品は

これっきりという方です。

片渕:テレビシリーズはサリーちゃんとかの東映の魔女っ子ものを撮った先駆けで、狼少年ケンなども

やったらしいです。

全部で50本くらい作っていて、短編は『もぐらのモトロ』、長編は『空飛ぶゆうれい船』と

『どうぶつ宝島』の2作。そのあとは、現場から離れてしまいます。

小黒:2本の長編はかなりすばらしいと思いますが、片渕さんはこどものころごらんになりましたか?

片渕:こども時代は実家が映画館でしたが、昭和43年ごろから(アニメを)見なくなりまして、

『太陽の王子(ホルスの大冒険)』も見てません。長靴をはいた猫は引越し後に見てますが、

『空飛ぶゆうれい船』は大学生に入ったころぐらい。

昔はお正月とかにテレビでやる機会がありましたし、そういうときに見ていたんじゃないかな。

あとは文芸坐のオールナイトとか。

小黒:ぼくらの学生時代も、東映長編を見ようと思ったら文芸坐に来るか、そうでなければ大学の学園祭で

特別上映を見るくらいしかなかったです。

片渕:池田さんが日大の芸術学部で講師を始めるのが、『どうぶつ宝島』の初映と同じ年。

本人によるとその後に他の長編の依頼もあったんだけど、現場からは離れてしまって、東映の中に

自分だけが所属する「研究開発室」という組織を作り、CGの開発とか視覚の構造まで踏み込んだ

アニメの仕組みに関する研究を行っていたそうです。

目の映像の捉え方、遠近法の認識とかを含めて、学界的な活動をやり、それと平行して日大の講師も

やっていました。

今は75歳定年で日大は退官しましたが、最後のほうの講義では「映像特講」として、スピルバーグを

題材に「映像と新しい表現技術」の講義をされていたそうです。

小黒:日本アニメーション学会でも活躍をされてましたよね。

片渕:というか、立ち上げた張本人です。

小黒:本当は今日も池田さんにご出演いただきたかったんですが、思うところあって来られないとのことで、

片渕監督と一緒にお話を伺ってきました。

片渕:今は学会誌に投稿する原稿を書いてるそうですが、内容は東映でやっていたことが大半で、いまある

『どうぶつ宝島』とは違う構想があった話とかを書かれてます。

(ここで場内に聞いたところ、池田作品を見たことがある人が半分くらい。)

小黒:こうなるとあまりネタバレはできませんが、それだと話にならないので、クライマックスについては

みんな知ってるということで進めます(笑)。

昭和43年公開の『ホルス』が日本アニメをいきなり10年進歩させてしまって、内容でも表現でも

リアリズムの流れを作り出したんですが、その後の「ゆうれい船」は、内容もテーマも『ホルス』の

影響下にあるように見えて、池田さんに聞くと実は「微妙に違う」と。

片渕:池田さんによると、自分にもリアリズムをやりたい気持ちがあったけど、アニメではできないと

思っていた。ところが同僚の高畑さんが目の前でそれをやってしまって、ショックを受けたと。

自分としては、もうちょっとこども映画を発展させた形でやっていくのかと思ったら、一足飛びに

やってしまった。

それで考えてみたら『白蛇伝』の公開から数えて既に10年経っている。その時に見ていたこどもが

もう20歳、18歳になっていることを考えると、そろそろ「元こども」に向けたアニメが作られても

おかしくないんじゃないか・・・となったそうです。

小黒:「本当に作れたんだ、高畑の奴やったんだ」という結果があっての『ゆうれい船』ではあるけれど、

池田さんの中にもともとああいう志向性はあったと。

片渕:池田さんと高畑さんは東映の同期で、ひとつ歳上の池田さんは病気で1年遅れてるんだけど、

高校時代の病気療養中にドキュメンタリー映画の本を読んで、はまり込んでしまったそうなんです。

そして日大映画学科の演出コースに入ったら、牛原虚彦先生、この人は(チャップリン映画の撮影に

関わっていたので)「日本におけるチャップリンの唯一の弟子」と名乗っている方で、家に行くと

チャップリンの位牌があるんですが、この牛原先生に心構えも含めた映画の指導を受けたそうです。

・・・そういうことで言うと、自分はチャップリンの曾孫弟子ぐらいにあたるんですが(笑)。

小黒:フォローしづれぇ(笑)・・・いや、バッチリ血は受け継いでますよ!

で、池田さんにはもともとドキュメンタリー志向があったんですね。

片渕:それがなんでか知らないけどアニメーションに進んでしまって、アニメでリアリズムができないかと

含みがありつつ東映動画に採用されるわけですが、このときが演出候補として「絵が描けない人」を

採った第一期生にあたっていて、七人いた同期の中に高畑さんとか、日本アニメーションに行った

黒田(昌郎)さん、トップクラフトの社長になった原(徹)さんがいました。

そういう中で演出助手兼制作進行から始めて、アニメの作り方をちょっとずつ定めていったと。

現在のAセルから順に上へ重ねていくやり方も、池田さんが東映動画の現場で取りまとめたもので、

今の日本アニメでやられているベーシックとなる手法を定めていたようです。

そして『わんぱく王子の大蛇退治』の演出助手として誘われたけど「これは違う」と思ったので

参加せず、次の『わんわん忠臣蔵』の製作を途中で抜ける形で『狼少年ケン』の現場に投入されて、

それからずっとテレビアニメの仕事をやっていたそうです。

小黒:そして後に『ゆうれい船』を撮るんですが、意欲的だしSFとしてもカッコいいんですけど、

問題作ですよね。

片渕:まずヒロインに名前がないのがビックリした。

シナリオにも画コンテにも「少女」としか書いてなくて、完成後の宣伝材料も役名が「少女」。

つまりこの映画にとってヒロイン(の存在)はどうでもよくて、作品が踏み込むべき部分は

そういうところではない、という明確なスタンスがあるんです。

『ホルス』について言えば、いかに団結を勝ち取るかを題材にしているのに、ヒロインのヒルダに

思いっきり傾倒していってしまう。『ゆうれい船』の場合は、その姿勢とまったく正反対なんです。

ヒロインは「少女」でかまわない、主人公が誰と出会い、何を見ていくかがこの映画のテーマだと

いう意味で、彼女には役名が与えられていないんじゃないかな。

小黒:『ゆうれい船』は資本主義社会への疑問、批判をはっきり押し出している。

その一方でSFものであり、ホラーものでもあるという盛りだくさんな作品です。

自分としては映像のつくりが特撮的だと思っていたので、池田さんに「これは(東宝)特撮を

意識してたんですよね」と聞いたところ「あんなダサいもののマネをするわけないだろう」と

一喝されてしまいました(笑)。

片渕:中野昭慶さんは自分と同級生だとか、そういうことは知ってるんですけどね。

それよりも『2001年宇宙の旅』が公開されたことのほうが大きかったと言ってました。

(テレビの)新『ルパン三世』の最終回で戦車が発砲するシーンは『ゆうれい船』のシーンの

左右反転だと言って笑ってましたけど、あそこは宮崎さんが原画を描いてますよね。

小黒:それは間違いありません。

片渕:でも当時のスケジュールを見ると、『ホルス』の公開から半年で『長靴をはいた猫』を作って、

それから数ヶ月で『ゆうれい船』が作られている。

『長猫』の原画作業と『ゆうれい船』の準備作業が時期的に重なっていたということですから、

『長猫』のクライマックスであれだけカット数を描いている宮崎さんが『ゆうれい船』のコンテに

深く立ち入れるはずがないということがわかってきました。

それで池田さんに聞いたところ、戦車が出てくるのは自分が学生時代に傾倒したイタリア映画の

「ネオレアリズモ」などの影響で、ナチスの戦車とパルチザンの闘いからの引用だそうです。

カメラがパンアップして大きなロボットが出てくる画面も印象的だけど、縦に奥行きが深い画面で、

さらに縦に動くというのは、他には『ホルス』くらいしか見たことがなかった。

それで池田さんに「誰が(ゆうれい船で)この画面づくりを打ち立てたんですか」と聞いたら、

「第二次世界大戦を撮ったドキュメンタリーには、ああいうのがふんだんにあったでしょ。あれは

そういうものに影響されていた自分の中から出てきたもの」とおっしゃるわけです。

小黒:池田さん本人によれば、東宝特撮的なマンガ映画ではなく、イタリア映画の「ネオレアリズモ」の

影響下でロボットや市街戦のモチーフを映像化すると、ああなるわけですね。

片渕:(映画監督では)ロベルト・ロッセリーニとかヴィットリオ・デ・シーカの名前を挙げてました。

そういう映画に戦車がふんだんに出てきたからああなったので、別に宮崎駿が戦車好きだからじゃ

なく、たまたまそういう場面だったから描いたんだということだそうです。

小黒:映画の終盤で斃れた怪獣の上にこどもが乗ってはしゃいでいる場面も、ドキュメンタリー作品の

影響という話でした。

片渕:あの場面は、壊れて停まったナチスの戦車の上にこどもが乗ってはしゃいでいるという映像が

オリジナルだそうです。

そういう所から出発した人なんで、『ホルス』を見て「そういうことをやってもいいんだ」と思った時、

自分の中にふんだんにあるドキュメンタリー的なモチーフが出てきてしまったみたいです。

小黒:『ゆうれい船』の基本情報としては、資本主義社会への批判、リアリズム、戦車がすごい。

片渕:ロボットもすごい。

小黒:それまでのロボットはキャラクターと同じように柔らかく描かれていたけれど「ゆうれい船」は

「メカは硬く、キャラは柔らかく」という描き分けがされた、初めての劇場用アニメだと思います。

池田さんは否定するけど、『怪獣大戦争』の中に磁力ビームがゴジラを引き上げる描写があって

『ゆうれい船』にもそっくりの場面があるので、自分は絶対に東宝特撮の影響を疑わないんですが、

これは今後も研究する余地があると思います。

片渕:電磁バリアの表現も画期的ですよね。ああいう表現がどう成立していったかは、我々もこれから

解明していきたいですね。

小黒:メカメカしさもすごいですね。

片渕:池田さんに「巨大ロボットの発想はどこから出てきたのか」と聞いたら、そのころ高畑さんが

周りに薦めていたポール・グリモーの『やぶにらみの暴君』は自分も好きで、デカいロボットは

そこから来ているそうです。

小黒:原作は石森章太郎の「ゆうれい船」ですね。

片渕:石森さんも『西遊記』で月岡さんと一緒に画コンテの清書係に関わっていて、東映に机を置いて

働いてました。

その後に「君がマンガを描いたら、東映でアニメ化するから」という約束でマンガの世界へと

戻るんですが、東映にいた時分は池田さんの同期にあたります。

それで「ゆうれい船」を映像化する時に二人が顔合わせをして「どう料理してもいいから」

という話になったそうで・・・。

小黒:ビックリするほど原作と違いますからね。BOAジュースとか出てこないし。

・・・ちなみにTV版エヴァンゲリオンのBOAビールは、これが元ネタです。

片渕:主人公の名前も違うし、原作のヒロインには名前もある。顔も性格もいろんなものが違っていて、

いかに原作から離れて行ったかということです。

小黒:絵コンテはわりとすぐできたみたいですが。

片渕:東映のよく使う旅館に池田さんと小田部さんと土田さんが篭って、3~4日でできたそうです。

その前に辻真先さんのシナリオがあるんですが、池田さんは「シナリオはあくまで中間段階で、

金科玉条ではない。よく考えた上で変更するべきもので、絵コンテの段階で変わってしまっても

止むを得ない」という考え方で、学生時代の薫陶で自分もその影響を受けてしまっています。

小黒:辻さんのシナリオとも違うということが、よく語られますよね。

映画を見ると、悩みながら少しずつ作っていたように見えますが。

片渕:シナリオの段階でも相当もんだとは思いますが、そこで改訂しきれてないところを絵コンテの段階で

一気にまとめたのが、3~4日ということだと思います。

小黒:理路整然と進んでいたのにシュールな終わり方で、そこは作りながらも悩んでいたようですね。

片渕:池田さんも「いま作るなら違う結論があるかもしれない」と思い続けてきたけれど、最近になって

「あれでよかったんだ」という境地に達したそうです。

小黒:自分も小学生に上がる前に「ゆうれい船」を見て驚いたんですが、なんで?というオチがつきます。

片渕:オチがついてない感じもして、それはむしろ見る人に意味を考えて欲しいというのもあるんですが、

それを汲み取ってもらうにはステップが足りなかったと。

小黒:もう少し材料が揃っていないと、あのオチは理解できない。

片渕:池田さんに話を聞いて、何を象徴してるかやっとわかったんですが、そこまで言っちゃうと

ネタバレすぎるので。

小黒:『ホルス』が雇用者と労働者の対立と労働者の団結をうたいながら、結局ホルスが一人で問題を

解決してしまうのに対して、「空飛ぶゆうれい船」というのは、大きい問題にやんわりながら

方向性を提示しつつ、はっきりとは終わらせないところに、むしろ問題への真摯さを感じます。

片渕:それはドキュメンタリーからの発想だと思います。ドキュメンタリーには結論がつかないですから。

小黒:(『ゆうれい船』で)悪いのは資本主義社会ですからね。これは大人にならないとわからなかった。

・・・次は『どうぶつ宝島』ですが、最初は動物ではなかったそうですね。

片渕:発明好きな男の子が飛行船を飛ばしていて、国同士の戦争に巻き込まれるという話。

小黒:(ベトナム戦争当時の)社会情勢を踏まえた話になるはずだったとのことですが。

片渕:東映動画の20周年記念作品なので、あまり変化球では困るというのが社内にもあったようです。

『ゆうれい船』を作った後で、東映動画の高橋勇さんから「監督だけがわかってるような映画を

つくっちゃダメだな(ニヤリ)」と言われたそうですし、営業レベルではもっと厳しい意見も

あったでしょう。

20周年作品ということで、当時一番のスターアニメーターだった森康二さんが中心に座ることが

決まっていましたから、池田さんも自分の当初案がぶつけにくくなった以上、森さんのカラーを

前面に立てた作品を作ろうと腹をくくったのが、今ある「どうぶつ宝島」の最初の一歩です。

小黒:『ゆうれい船』で押し付けがましいほどの(笑)思想性を見せた監督が、なぜアニメ映画らしい作品に

戻ってしまったのか?という疑問は我々の勘違いで、本来は「ゆうれい船」に次ぐ冒険活劇のプランが

あったわけですね。

片渕:そのあらすじは池田さんが学会誌の論文に書いたと言って、原稿も見せてくれましたが・・・。

小黒:でも(学会誌に)発表するからあげないよ、と(笑)。

それと『どうぶつ宝島』には、もうひとつ「キャシー問題」というのがありまして。

片渕:またしてもヒロインですね。

小黒:キャシーというのは宮崎駿さんがいなければ生まれなかったキャラで、ヒロインはこうじゃなきゃ

イヤだと、宮崎さんが言ったとか・・・。

片渕:池田さんが持ってたプランとだいぶ違うので「こんなのダメだよ」と言ったら、その後一週間くらい

口を利かなかったそうです。

小黒:それで作業を円滑化するためにキャシーは宮崎案を通したと。

でも池田さんいわく、宮崎さんの思った通りのヒロイン像ではなくて、森さんのニュアンスも

入っているので、決して後の宮崎ヒロインの一人ではないそうです。

片渕:シルバー船長の大暴れなども宮崎さんのアイデア構成と言われてるけど、ストーリーボードを

評価するのはあくまで作画監督の森さん中心で、森さんが喜んで膨らませた部分もあるそうです。

池田さんが思っていた森さんの優しいイメージとは別に、森さん自身がツンデレのキャシーを

気に入って、どんどん(キャラを)とんがらせた部分もあったみたいです。

小黒:シルバー船長がキャシーに眠り薬を飲ませるシーンも、いかにも宮崎さんらしく見えますが、

あれも森さん一押しのシーンだったと聞きました。

片渕:池田さんは小田部さんともう一度組みたいと思ってたけど、小田部さんが東映をやめてしまったので、

研究開発の道に進む腹を決めてしまったんですね。

小黒:その結果、これだけの作品を作る監督が、2本の劇場監督作品だけで終わってしまった。

片渕:ひどい話ですが、(池田さんから)「キミも早くあきらめたらどうだ」と繰り返し言われ続けて

今に至ってます(笑)。

(『ゆうれい船』を見ると)作品の中に池田さんの当時抱いていた「苦さ」が直接表れてたりして、

池田さんの教え子でいまアニメ学会の会長をやっている(日本大学教授の)横田正夫さんによれば

「中年の危機」みたいなものが潜んでいる。

抑うつ的になるが故に、逆に理路整然と語られる部分があって、思えば自分が池田さんと同じ年代で

作った『アリーテ姫』にも、そういう部分が思い当たります。

「仕事うまくいかんな」とか「やめちゃおうかな」とか思っていた時期でしたから。

小黒:「しかし私にも、何かがあるはずだ!」と。

片渕:(池田さんの思っていたことを)もっと直接に言ったのが『アリーテ姫』ですから。

そういう意味で、今回4本並べて上映することには、意外にも縦糸が通っていたかなと思ってます。

とにかく、背中はどこかで見てますよね。何でこの人はいま演出の現場に立ってないんだろう、と

思ってましたから。

だから「お前もあきらめろよ」と言われても「俺はあきらめたくないな」と踏ん張れたのは、

池田さんの背中を見ていたおかげかもしれない。

我田引水になりますが、今日最後に上映する『マイマイ新子と千年の魔法』で抑うつ的な部分を

突き抜けた作品づくりができたのは、池田さんと話をしたり、背中を見ていたところから自分が

汲み取った結果かもしれません。

小黒:今回の「新しい漫画映画の遺伝子」というタイトルは、池田宏監督がこども向けと言われていた

漫画映画で新しい事をやろうとし、その弟子の片渕監督は「ジャパニメーション」とまで言われて

漫画映画からすっかり遠ざかってしまったアニメーションを、漫画映画的なところに戻した上で、

なおかつそこに新しいものを見い出そうとしているところが面白いと感じたので、この師弟関係を

並べてみると何か見えてくるんじゃないか・・・という思って、つけさせていただきました。

片渕:池田さんが昭和30年代からアニメを見ていた人が20歳になったので『ゆうれい船』を作ったと

いう話を聞いたとき、自分がそれから10年経った30代半ばを想定して『アリーテ姫』、さらに

10年経った50代あたりを想定して『マイマイ新子』を作っていたのを思い出して、ちょっと

びっくりしました。

そういう含みはありますけど、純粋に作品を楽しんでいただけたらと思います。

小黒:特に『空飛ぶゆうれい船』をシネスコで見る機会は、めったにないですからね。

片渕:当時「B級作品」と言われて予算も制限されていましたが、シネスコだと相当迫力があると思います。

小黒:楽しんでいってください。

-------------------------------------------------------------------------------

その後、順番に『空飛ぶゆうれい船』『どうぶつ宝島』『アリーテ姫』『マイマイ新子と千年の魔法』が

上映されました。

この日一番びっくりしたのは、やっぱり『空飛ぶゆうれい船』。

60分という枠内にとにかくいろいろと詰め込みすぎて、ストーリー的にバタバタしているところは

TVシリーズを劇場用に再編集したようなもったいなさですが、ドキュメンタリー的なカメラワークや

広さと深さのある画面構成、メカの細かい描写などの緻密なディテールに圧倒されて、筋書きのアラは

ほとんど気にならずに見終わってしまうという、怪作にして快作と呼べるものでした。

資本主義文明への風刺も見どころですが、まずは大画面で迫力ある映像を堪能すべき作品と思いますので、

なるべく劇場のような大スクリーンで見ることを推奨します。

特にSF的な視覚描写の斬新さ、メカの質感は抜群で、ことSFアニメに関して言えば、この一作をもって

日本におけるひとつのスタンダードを打ち立てたと断言してもよいと思います。

『宇宙戦艦ヤマト』と『不思議の海のナディア』は、決定的にこの作品の影響を受けているはず。

上映後はマイマイファンの仲間たちと、このあたりの話で持ちきりでした。

なお、オチについては上映後に話し合った感想から2つほどの解答が出ましたが、ネタバレなので省略。

次の『どうぶつ宝島』は、宮崎駿作品の原点であることが明らかすぎるほどのアクション活劇。

冒頭とオチの部分は『カリオストロの城』ですし、海上での描写は『未来少年コナン』へと通じます。

ヒロインのキャシーは「さらば愛しきルパンよ」の小山田マキの外見で、中身はモンスリーという感じ。

シルバー船長には空中平泳ぎの場面もあるので、さしづめダイス船長の原型というところでしょうか。

宮崎さんとしては、一人立ちしたらいつかは自分なりの『どうぶつ宝島』を撮りたいという思いを抱いて

アニメを作ってきたのかもしれません。

池田監督の2作を見た後の『アリーテ姫』は、建築物の細かなディテールや光と影の演出、カメラワークの

巧みさなど、ドキュメンタリー映像を思わせるリアリズムの要素をひときわ強く感じました。

池田作品と同じ場面構成でも『アリーテ姫』では細部がより緻密になっていたりと、アニメ表現の進化を

はっきりと感じさせる部分も多く、師の目指した映像を弟子が見事に受け継いだという印象です。

「お姫さまと魔法使い」という約束事を踏まえつつ、そこから微妙にズレていく物語の展開についても、

『空飛ぶゆうれい船』の池田監督の弟子ならではの持ち味と言えるかも。

そして、今のところ片渕監督の最新作である『マイマイ新子と千年の魔法』。

この作品では「子どもの無垢さ」と「大人の狡さ」を対比させつつ、どちらが正しいとは言い切らずに

それぞれの姿を見つめることで「成長」というテーマの本質に迫ろうとしていますが、このスタンスこそ

池田監督が『空飛ぶゆうれい船』で見せた「テーマに対して真摯に向き合う姿勢」なのだと思います。

『ゆうれい船』についての「主人公が誰と出会い、何を見ていくかがこの映画のテーマ」という話も、

そのまま『マイマイ新子と千年の魔法』にあてはまるものですし。

大満足の上映が終了した後は、十数人のマイマイファンで朝のマクドナルドに移動し、2時間ばかり

映画の感想を述べ合いました。みんな本当に片渕作品が好きなんですよね~。

そして今回の企画を立てた関係者の皆様と、登壇された片渕監督と小黒さんに御礼申し上げます。

・・・願わくば、いつか片渕監督の長編作品だけでオールナイトが見られる日が来ますように。

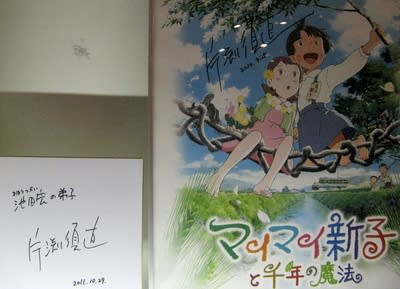

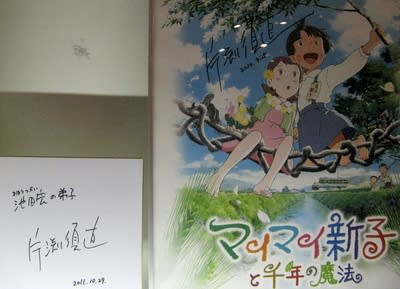

昨年のオールナイトでの片渕監督のサインと、今回書かれたサイン。

できれば「池田宏(まほうつかい)の弟子」の下に「そしてチャップリンの曾孫弟子」と

書いて欲しかったな~(笑)。