杉並アニメーションミュージアムで開催中の「人狼 JIN-ROH セル画展 アナログアニメーションの魅力」の

関連イベントとして、10月23日(日)に行われた『人狼』トークイベントに行ってきました。

ご出演は『人狼』の監督・沖浦啓之さんと、作画監督の西尾鉄也さんです。

まず最初の話題は、お二人の近況報告から。

西尾:詳しくは言えませんが、新たな作品に取り掛かっています。公表できるのはかなり先になりそう。

沖浦:新作『ももへの手紙』が完成して、今は監督浪人中の身です(笑)。

『もも』の宣伝をしながら、ちょこちょこと描いてます。

続いて本題である『人狼』の話になりましたが・・・。

沖浦:だいぶ忘れてます。

沖浦:すごい久しぶりに『人狼』見て、ニヤニヤしてしまいました。

沖浦:リハーサルとして予告編を見たけど、映像を見るのは10年ぶりくらいかも。

製作当時にさんざん見たもので・・・。

沖浦:最初は『犬狼伝説』のOVA6本のうち、1本を担当しろと言われて「そんなのヤダ」と言ってたら、

いつの間にか劇場映画の監督になってました。

押井さんは原作の犬狼をやりたかったんだろうけど、自分は原作読んでも話がさっぱりわからなくて、

興味が無かった。藤原カムイさんの画はよかったんだけど。

自分がやるということなら、群像劇ではなく個人にスポットを当てた作品にして、ヒロインも出したいと

言ってるうちに、今の『人狼』の形ができました。

それからスタッフを集めるということになった時、『忍空』や、特に『THE八犬伝』の仕事を見て

「アニメをわかってる人だな」と感じる画を描いていた西尾さんにお願いしようと思いました。

西尾:知り合いが『攻殻機動隊』の現場に入っていて、そこから「次は沖浦さんの作品らしい」という情報が

入ってきたので、自分としてはぜひ原画で入りたいと名乗りを上げるつもりでいたら、ある日いきなり

電話がかかってきて「ぜひ作画監督でお願いします」と言われたので、すごく驚きました。

沖浦:約束よりも早くI.G.に来て、周りから「西尾さんスゴイやる気ですよ」って言われた覚えがあるんだけど。

西尾:間違えて一日早く上京しちゃって、I.G.に行ったら完全に不審者扱い。

ダレだこいつ?みたいな感じ(笑)。

西尾:沖浦さんはアニメーターとしてすばらしい原画をあげてたので、ゆくゆくは監督の道に進むだろうと

思ってたけど、本人としてはどうでした?

沖浦:『人狼』については、さっき話したとおり押井さんにいろいろ条件を出したら全部丸のみしてくれたので、

退くに退けなくなった感じ。押井さんはそういう事もできる幅の広さを持つ人。

監督は初めてだったけど、演出については作画監督などで関わっていることによって、仕事のやり方が

わかってくる部分もありました。

西尾:自分も劇場作品の作画監督は『人狼』が初めてで、すべてが新鮮だったけど、さすがに沖浦さんこれは

やりすぎかなと思ったのは、それまでI.G.で使っていたレイアウト用紙を、レイアウト比が気に入らず

作り直してしまったこと。普通そこまではやらないだろうと・・・確か緑色の枠線で。

沖浦:比率も気に入らなかったし、紙もなぜだか水色。

西尾:そうそう、なに描いてもヘタクソにしか見えない用紙(笑)。

沖浦:さすがにこれはないだろうと思ったから、ジブリの用紙を拝借してちょっと消して「I.G.」と(笑)。

西尾:でもあれから、昔のレイアウト用紙は使わなくなったよね。

沖浦:きっとみんな、前から不満を持ってたんだと思う(笑)。

沖浦:あとは片山(由美子)さんと神山(健治)さんに太陽色彩(セル絵の具の会社)まで行ってもらって、

普通は表に出ない中間色系の絵の具を探してもらったこともありました。

そしたらおやじさんと跡取り息子でやってるテレビに出てくるみたいな町工場で、大鍋使って目分量で

色を作ってるような現場だったとか。

(司会:デジタル化によって現場が変わった事は?)

西尾:撮影は本当にしやすくなった。セルだと下の色が重なることによって、だんだんと色がくすんでくるから。

沖浦:同じ色でも、上のほうのセルの色は明るめにしたりとか。できるだけ色変わりの起きないセルワークを

したいんだけど、セルは基本5枚までしか重ねられないですから。

西尾:セルだとキズで撮り直しが利かない場合も多いし、何度も繰り返すとタップ穴が広がってセルの位置が

だんだんズレてくる。

『人狼』の場合、プロテクトギアが暗い中を並んで歩いてくる場面とか、撮り直す事によって眼の光が

ズレたりして、余計に悪くなることもありました。

あと、都電の車内シーンでのセル10枚重ねも、必要だったとはいえ、大変な作業でした。

西尾:デジタルで撮影の苦労はなくなったけど、そのぶん昔より作業が雑になったとも感じます。

特に昔はセル同士がぴったり重ならないといけなかったのに、今の人はセル重ねがすごく適当だと思う。

沖浦:作業のキメ細かさで言えば、アナログのほうが上かもしれない。

西尾:まあ仕上がりがさほど変わらないのであれば、、作業の敷居が下がったとも言えますけど。

(司会:富野監督の話では、デジタル化で作業の“止めどき”がわからなくなったと言ってましたが)

沖浦:昔なら撮影台に乗せてしまえばそこで区切りがついたけど、デジタル化でその苦労がなくなった分、

素材に効果を加えるという部分での苦労は増えました。

『人狼』でもデジタルを使ってますが、最初に思っていた「デジタルは夢の箱で、ブラシも使わずに

特殊効果がかけられる」というのが勘違いとわかったので、終盤は全部アナログで作業してました。

とは言っても、後半はデジタル作品の『BLOOD THE LAST VAMPIRE』と平行で作業をしていたので、

I.G.の現場ではデジタル化の環境が整いつつあった時期でしたが。

沖浦:もうひとつ言いたいことは「劇場アニメに必要なのは、井上俊之である。」ということ(笑)。

大変な作業の作品は、井上さんなしには成立しない。

逆に言えば、井上さんのいない現場で、よく作品が作れるなと思います(笑)。

井上さんの技術の高さ、スケジュール管理の厳しさを見ると、若い人もがんばらざるを得ない。

西尾:沖浦さんの「井上さんは頼れるアニキ」というのもわかるんだけど、自分の場合は井上さんが

がんばってバリバリ仕事を上げると、自分のやる作業が減っていくわけです。

だから「全部井上さんがやった」と言われないために、自分もがんばるしかなくなっちゃう。

沖浦:井上さんの絵は、井上節になってるよね。

西尾:終盤の作業ではディズニーのスター・システムみたいに作画の担当が決まっている感じで、沖浦さんは

ねちっこく(ヒロインの)圭を直して、井上さんが辺見とかの男性キャラ、それ以外が自分という感じ。

あと、自分の仕事が済んで帰った後に、沖浦さんが最後まで直してた圭の寝返りシーンを、スタッフが

「できました!」とアパートの玄関先まで持ってきて、作監チェックで「マル」にしたのを覚えてます。

確か、あれが『人狼』で最後に上がったカットだったと思う。

沖浦:背景の小倉(宏昌)さんの仕事も、『人狼』の世界と合ってました。

雨宿りのシーンとラストの埋立地のシーン、どちらもすごく気に入っています。

構図はきっちり決めて、描き方はざっくりとしている背景のほうが、自分としては好きですね。

描き直しのできない一発勝負の緊張感が出ていると思います。

(以後、会場から寄せられた質問への回答)

Q1 沖浦監督と他のスタッフで折り合いがつかなかった(意見が食い違った)のは?

沖浦:制作担当の堀川(憲司)さんとは、スケジュールを巡って怒鳴りあいになったことがありますが、

これはお互いに妥協のない中でいい仕事をしようとした結果によるもの。

それと驚いたのは、半年前にOKを出したカットの撮影が上がってきたので、見たらとんでもないモノに

なっていたこと。なんでこんなのにOKを出したのかと。

そのときは見る目が相当甘くなってたんだと思います。それからはチェックが一層厳しくなりました。

Q2 都内の美大に通っていますが、先生が「『人狼』は非の打ち所がない作品だ」と言っていました。

作り手として見たときの満足度はどうでしょうか?

沖浦:出来ばえはともかく、やれるだけのことはやったという気持ちはあったので、作り終えた時点では

100%満足でした。

西尾:その時の気持ちを掻き乱されたくないとか、今の技術と比べたくない気持ちがあるから、『人狼』を

見返さないというのはあるかも知れません。

沖浦:原画だけ担当した作品なら、自分のカットだけ見返すこともあるけど。

西尾:(その部分だけなら)オレ結構イケてるじゃん!みたいな気になることもあるけど(全体に責任のある)

作画監督の場合、素直に見返せない。

Q3 音響面では何を参考にされましたか?

沖浦:音響については演出上かなり難しい部分。製作当初はあまり考えずに始めましたが、編集の段階で

音響監督の指示を参考にしながら手を入れるようにしていきました。

音作りは、当時リュック・ベッソンの作品が好きだったので、エリック・セラのような音を探していて

溝口肇さんを紹介されました。

声優については、あまりアニメでは声を聞かないようなタイプの人を選びました。これについては、

『ももへの手紙』でも同じです。

Q4 製作当時、何を考えて作品に取り組んでいましたか?

沖浦:『人狼』という作品で、自分がどこに寄り添えるかを考えたとき(アニメーターという)信じた道を

突き進んできた自分と、社会の間にある壁を感じて、それがテーマになるんじゃないかと思いました。

そこに伏という人間を重ね合わせると、自分にも描けるんじゃないかと。

あと、滅び行くアナログという作業をしていて、自分たちと特機隊のイメージが重なったり(笑)。

西尾:自分は当時、30前の小僧っ子ですから(笑)。

沖浦:西尾さんに「学生運動とか興味ある?」って聞いたら「あります!」って。

西尾:劇中のプラカードの字は、自分が書いてます。思想的なものはありませんが(笑)。

Q5 2000年の作品ということで、同時多発テロの前年にあたるわけですが、その後の事態に対する

予見とか、社会情勢への意識はありましたか?

沖浦:そのあたりは脚本の押井さんの個性で、自分としては意識していませんでした。

未来への予見よりも、むしろ今の経済成長の前段階にあたる時代ということを意識して描いています。

西尾:この作品は第二次大戦後にドイツに占領された日本を描いた、いわゆるIFの世界ですから。

(ここで司会のスタッフより「押井さんはパトレイバーなどでもテロを扱ってきたし、世界的に見れば

テロは身近であって、それも『人狼』が海外で好評を受けた一因ではないか」と補足がありました。)

Q6 作中で『ここはうまくいったな』というシーンは?

沖浦:伏の夢の中で、圭が狼の群れに襲われるシーンは好きです。

西尾:いい場面は、担当(したアニメーター)に依存しますね。

沖浦:うまい人がゼロから組み上げたシーンは、印象が違う。

西尾:自分の場合、マズルフラッシュ等の火器の描写はうまくいったと思います。

『人狼』をやるまでは銃器関係に詳しくなくて、これをやるにあたり相当調べました。

例えば、MG42の銃弾が人体に食い込む場面では、弾の回転による衣服の巻き込みとか、

弾が骨に当たって体が回転する描写をきちんと描けたと思います。

ただし後で大体直されてるので、作品にどれだけ貢献したかはわかりません(笑)。

沖浦:それ以前に、銃器設定の黄瀬(和哉)さんのクリンナップが全然上がってこなかった。

西尾:MG42はモデルガンみたいな実物があったので、それを見ながら描いてましたね。

そのうち設定画が上がってきたけど、そんなのもう誰も見ないという(笑)。

やがて終了時間になり、最後にお二方からひとことずつメッセージがありました。

沖浦:今回のトークも募集直後に申込を締め切るほど好評との事で、製作から11年も経った作品が

これだけ支持されるのがうれしいです。

『人狼』の製作当時、スポンサーに「10年後も見られる作品を作る」と言いましたが、その目標は

達成できたと思います。

西尾:公開当時は迷彩服とかを着た男性客ばっかりだったけど、今回は女性の姿が多くて隔世の感があります。

沖浦:新作『ももへの手紙』のターゲットは小学生ですが、『人狼』のファンからは「日和りやがって」と

言われそう。

西尾:迷彩服の男に集まられても困るけど、来るなとも言えないし(笑)。

でも『人狼』のファンにも『ももへの手紙』を見てもらって、演出の共通点を見つけてもらうのも

面白いと思います。

沖浦:西尾さんもいい場面を描いてますので、『ももへの手紙』もよろしくお願いします。

-------------------------------------------------------------

今回のトークの内容をまとめていて、ふと思ったのは、『人狼』での沖浦さんたちを特機隊とするなら、

脚本の押井さんはさしずめ室戸部長なのかも、ということ。

押井さんの進めたかった筋書きに沖浦さんたちが素直に従わなかったことで、小難しい設定なのに

きちんとエンターテインメントにもなっているという、I.G.の作品としてはちょっと変わった毛色を持つ

『人狼』という作品が出来上がったのかなぁ・・・なんてことを考えたりしちゃいました。

会場の杉並アニメーションミュージアムが入っている杉並会館は、文化勲章受章者・芦原義信氏の設計。

内部のホールから見える階段もステキ。他にも見所が多く、建築好きにもたまらないスポットです。

企画展そのものは撮影禁止でしたが、撮影OKのコーナーにも『人狼』のセルが展示されてました。

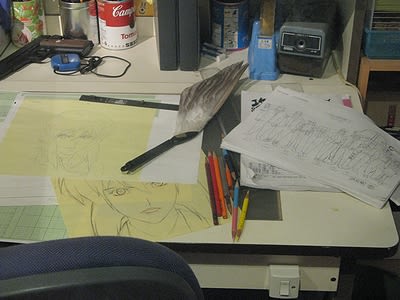

アニメ製作者の仕事場を再現した常設コーナーには、後藤隆幸さんの机もありました。

その机上には攻殻SACのキャラ表と、素子のアップを書いたイラストが!

ちなみに企画展では、セル画以外にも原画や背景、実写版のプロテクトギアやMG42等が見られるほか、

I.G.の石川社長、沖浦さん、西尾さんによる色紙も展示されてました。

沖浦さんと西尾さんが色紙に何を描いたかは、実際に見てのお楽しみ。

会期は11月20日まで、入場は常設展・企画展ともに無料です。

「最後の長編セルアニメーション」が遺した貴重な遺産を、この機会にぜひご覧ください。

関連イベントとして、10月23日(日)に行われた『人狼』トークイベントに行ってきました。

ご出演は『人狼』の監督・沖浦啓之さんと、作画監督の西尾鉄也さんです。

まず最初の話題は、お二人の近況報告から。

西尾:詳しくは言えませんが、新たな作品に取り掛かっています。公表できるのはかなり先になりそう。

沖浦:新作『ももへの手紙』が完成して、今は監督浪人中の身です(笑)。

『もも』の宣伝をしながら、ちょこちょこと描いてます。

続いて本題である『人狼』の話になりましたが・・・。

沖浦:だいぶ忘れてます。

沖浦:すごい久しぶりに『人狼』見て、ニヤニヤしてしまいました。

沖浦:リハーサルとして予告編を見たけど、映像を見るのは10年ぶりくらいかも。

製作当時にさんざん見たもので・・・。

沖浦:最初は『犬狼伝説』のOVA6本のうち、1本を担当しろと言われて「そんなのヤダ」と言ってたら、

いつの間にか劇場映画の監督になってました。

押井さんは原作の犬狼をやりたかったんだろうけど、自分は原作読んでも話がさっぱりわからなくて、

興味が無かった。藤原カムイさんの画はよかったんだけど。

自分がやるということなら、群像劇ではなく個人にスポットを当てた作品にして、ヒロインも出したいと

言ってるうちに、今の『人狼』の形ができました。

それからスタッフを集めるということになった時、『忍空』や、特に『THE八犬伝』の仕事を見て

「アニメをわかってる人だな」と感じる画を描いていた西尾さんにお願いしようと思いました。

西尾:知り合いが『攻殻機動隊』の現場に入っていて、そこから「次は沖浦さんの作品らしい」という情報が

入ってきたので、自分としてはぜひ原画で入りたいと名乗りを上げるつもりでいたら、ある日いきなり

電話がかかってきて「ぜひ作画監督でお願いします」と言われたので、すごく驚きました。

沖浦:約束よりも早くI.G.に来て、周りから「西尾さんスゴイやる気ですよ」って言われた覚えがあるんだけど。

西尾:間違えて一日早く上京しちゃって、I.G.に行ったら完全に不審者扱い。

ダレだこいつ?みたいな感じ(笑)。

西尾:沖浦さんはアニメーターとしてすばらしい原画をあげてたので、ゆくゆくは監督の道に進むだろうと

思ってたけど、本人としてはどうでした?

沖浦:『人狼』については、さっき話したとおり押井さんにいろいろ条件を出したら全部丸のみしてくれたので、

退くに退けなくなった感じ。押井さんはそういう事もできる幅の広さを持つ人。

監督は初めてだったけど、演出については作画監督などで関わっていることによって、仕事のやり方が

わかってくる部分もありました。

西尾:自分も劇場作品の作画監督は『人狼』が初めてで、すべてが新鮮だったけど、さすがに沖浦さんこれは

やりすぎかなと思ったのは、それまでI.G.で使っていたレイアウト用紙を、レイアウト比が気に入らず

作り直してしまったこと。普通そこまではやらないだろうと・・・確か緑色の枠線で。

沖浦:比率も気に入らなかったし、紙もなぜだか水色。

西尾:そうそう、なに描いてもヘタクソにしか見えない用紙(笑)。

沖浦:さすがにこれはないだろうと思ったから、ジブリの用紙を拝借してちょっと消して「I.G.」と(笑)。

西尾:でもあれから、昔のレイアウト用紙は使わなくなったよね。

沖浦:きっとみんな、前から不満を持ってたんだと思う(笑)。

沖浦:あとは片山(由美子)さんと神山(健治)さんに太陽色彩(セル絵の具の会社)まで行ってもらって、

普通は表に出ない中間色系の絵の具を探してもらったこともありました。

そしたらおやじさんと跡取り息子でやってるテレビに出てくるみたいな町工場で、大鍋使って目分量で

色を作ってるような現場だったとか。

(司会:デジタル化によって現場が変わった事は?)

西尾:撮影は本当にしやすくなった。セルだと下の色が重なることによって、だんだんと色がくすんでくるから。

沖浦:同じ色でも、上のほうのセルの色は明るめにしたりとか。できるだけ色変わりの起きないセルワークを

したいんだけど、セルは基本5枚までしか重ねられないですから。

西尾:セルだとキズで撮り直しが利かない場合も多いし、何度も繰り返すとタップ穴が広がってセルの位置が

だんだんズレてくる。

『人狼』の場合、プロテクトギアが暗い中を並んで歩いてくる場面とか、撮り直す事によって眼の光が

ズレたりして、余計に悪くなることもありました。

あと、都電の車内シーンでのセル10枚重ねも、必要だったとはいえ、大変な作業でした。

西尾:デジタルで撮影の苦労はなくなったけど、そのぶん昔より作業が雑になったとも感じます。

特に昔はセル同士がぴったり重ならないといけなかったのに、今の人はセル重ねがすごく適当だと思う。

沖浦:作業のキメ細かさで言えば、アナログのほうが上かもしれない。

西尾:まあ仕上がりがさほど変わらないのであれば、、作業の敷居が下がったとも言えますけど。

(司会:富野監督の話では、デジタル化で作業の“止めどき”がわからなくなったと言ってましたが)

沖浦:昔なら撮影台に乗せてしまえばそこで区切りがついたけど、デジタル化でその苦労がなくなった分、

素材に効果を加えるという部分での苦労は増えました。

『人狼』でもデジタルを使ってますが、最初に思っていた「デジタルは夢の箱で、ブラシも使わずに

特殊効果がかけられる」というのが勘違いとわかったので、終盤は全部アナログで作業してました。

とは言っても、後半はデジタル作品の『BLOOD THE LAST VAMPIRE』と平行で作業をしていたので、

I.G.の現場ではデジタル化の環境が整いつつあった時期でしたが。

沖浦:もうひとつ言いたいことは「劇場アニメに必要なのは、井上俊之である。」ということ(笑)。

大変な作業の作品は、井上さんなしには成立しない。

逆に言えば、井上さんのいない現場で、よく作品が作れるなと思います(笑)。

井上さんの技術の高さ、スケジュール管理の厳しさを見ると、若い人もがんばらざるを得ない。

西尾:沖浦さんの「井上さんは頼れるアニキ」というのもわかるんだけど、自分の場合は井上さんが

がんばってバリバリ仕事を上げると、自分のやる作業が減っていくわけです。

だから「全部井上さんがやった」と言われないために、自分もがんばるしかなくなっちゃう。

沖浦:井上さんの絵は、井上節になってるよね。

西尾:終盤の作業ではディズニーのスター・システムみたいに作画の担当が決まっている感じで、沖浦さんは

ねちっこく(ヒロインの)圭を直して、井上さんが辺見とかの男性キャラ、それ以外が自分という感じ。

あと、自分の仕事が済んで帰った後に、沖浦さんが最後まで直してた圭の寝返りシーンを、スタッフが

「できました!」とアパートの玄関先まで持ってきて、作監チェックで「マル」にしたのを覚えてます。

確か、あれが『人狼』で最後に上がったカットだったと思う。

沖浦:背景の小倉(宏昌)さんの仕事も、『人狼』の世界と合ってました。

雨宿りのシーンとラストの埋立地のシーン、どちらもすごく気に入っています。

構図はきっちり決めて、描き方はざっくりとしている背景のほうが、自分としては好きですね。

描き直しのできない一発勝負の緊張感が出ていると思います。

(以後、会場から寄せられた質問への回答)

Q1 沖浦監督と他のスタッフで折り合いがつかなかった(意見が食い違った)のは?

沖浦:制作担当の堀川(憲司)さんとは、スケジュールを巡って怒鳴りあいになったことがありますが、

これはお互いに妥協のない中でいい仕事をしようとした結果によるもの。

それと驚いたのは、半年前にOKを出したカットの撮影が上がってきたので、見たらとんでもないモノに

なっていたこと。なんでこんなのにOKを出したのかと。

そのときは見る目が相当甘くなってたんだと思います。それからはチェックが一層厳しくなりました。

Q2 都内の美大に通っていますが、先生が「『人狼』は非の打ち所がない作品だ」と言っていました。

作り手として見たときの満足度はどうでしょうか?

沖浦:出来ばえはともかく、やれるだけのことはやったという気持ちはあったので、作り終えた時点では

100%満足でした。

西尾:その時の気持ちを掻き乱されたくないとか、今の技術と比べたくない気持ちがあるから、『人狼』を

見返さないというのはあるかも知れません。

沖浦:原画だけ担当した作品なら、自分のカットだけ見返すこともあるけど。

西尾:(その部分だけなら)オレ結構イケてるじゃん!みたいな気になることもあるけど(全体に責任のある)

作画監督の場合、素直に見返せない。

Q3 音響面では何を参考にされましたか?

沖浦:音響については演出上かなり難しい部分。製作当初はあまり考えずに始めましたが、編集の段階で

音響監督の指示を参考にしながら手を入れるようにしていきました。

音作りは、当時リュック・ベッソンの作品が好きだったので、エリック・セラのような音を探していて

溝口肇さんを紹介されました。

声優については、あまりアニメでは声を聞かないようなタイプの人を選びました。これについては、

『ももへの手紙』でも同じです。

Q4 製作当時、何を考えて作品に取り組んでいましたか?

沖浦:『人狼』という作品で、自分がどこに寄り添えるかを考えたとき(アニメーターという)信じた道を

突き進んできた自分と、社会の間にある壁を感じて、それがテーマになるんじゃないかと思いました。

そこに伏という人間を重ね合わせると、自分にも描けるんじゃないかと。

あと、滅び行くアナログという作業をしていて、自分たちと特機隊のイメージが重なったり(笑)。

西尾:自分は当時、30前の小僧っ子ですから(笑)。

沖浦:西尾さんに「学生運動とか興味ある?」って聞いたら「あります!」って。

西尾:劇中のプラカードの字は、自分が書いてます。思想的なものはありませんが(笑)。

Q5 2000年の作品ということで、同時多発テロの前年にあたるわけですが、その後の事態に対する

予見とか、社会情勢への意識はありましたか?

沖浦:そのあたりは脚本の押井さんの個性で、自分としては意識していませんでした。

未来への予見よりも、むしろ今の経済成長の前段階にあたる時代ということを意識して描いています。

西尾:この作品は第二次大戦後にドイツに占領された日本を描いた、いわゆるIFの世界ですから。

(ここで司会のスタッフより「押井さんはパトレイバーなどでもテロを扱ってきたし、世界的に見れば

テロは身近であって、それも『人狼』が海外で好評を受けた一因ではないか」と補足がありました。)

Q6 作中で『ここはうまくいったな』というシーンは?

沖浦:伏の夢の中で、圭が狼の群れに襲われるシーンは好きです。

西尾:いい場面は、担当(したアニメーター)に依存しますね。

沖浦:うまい人がゼロから組み上げたシーンは、印象が違う。

西尾:自分の場合、マズルフラッシュ等の火器の描写はうまくいったと思います。

『人狼』をやるまでは銃器関係に詳しくなくて、これをやるにあたり相当調べました。

例えば、MG42の銃弾が人体に食い込む場面では、弾の回転による衣服の巻き込みとか、

弾が骨に当たって体が回転する描写をきちんと描けたと思います。

ただし後で大体直されてるので、作品にどれだけ貢献したかはわかりません(笑)。

沖浦:それ以前に、銃器設定の黄瀬(和哉)さんのクリンナップが全然上がってこなかった。

西尾:MG42はモデルガンみたいな実物があったので、それを見ながら描いてましたね。

そのうち設定画が上がってきたけど、そんなのもう誰も見ないという(笑)。

やがて終了時間になり、最後にお二方からひとことずつメッセージがありました。

沖浦:今回のトークも募集直後に申込を締め切るほど好評との事で、製作から11年も経った作品が

これだけ支持されるのがうれしいです。

『人狼』の製作当時、スポンサーに「10年後も見られる作品を作る」と言いましたが、その目標は

達成できたと思います。

西尾:公開当時は迷彩服とかを着た男性客ばっかりだったけど、今回は女性の姿が多くて隔世の感があります。

沖浦:新作『ももへの手紙』のターゲットは小学生ですが、『人狼』のファンからは「日和りやがって」と

言われそう。

西尾:迷彩服の男に集まられても困るけど、来るなとも言えないし(笑)。

でも『人狼』のファンにも『ももへの手紙』を見てもらって、演出の共通点を見つけてもらうのも

面白いと思います。

沖浦:西尾さんもいい場面を描いてますので、『ももへの手紙』もよろしくお願いします。

-------------------------------------------------------------

今回のトークの内容をまとめていて、ふと思ったのは、『人狼』での沖浦さんたちを特機隊とするなら、

脚本の押井さんはさしずめ室戸部長なのかも、ということ。

押井さんの進めたかった筋書きに沖浦さんたちが素直に従わなかったことで、小難しい設定なのに

きちんとエンターテインメントにもなっているという、I.G.の作品としてはちょっと変わった毛色を持つ

『人狼』という作品が出来上がったのかなぁ・・・なんてことを考えたりしちゃいました。

会場の杉並アニメーションミュージアムが入っている杉並会館は、文化勲章受章者・芦原義信氏の設計。

内部のホールから見える階段もステキ。他にも見所が多く、建築好きにもたまらないスポットです。

企画展そのものは撮影禁止でしたが、撮影OKのコーナーにも『人狼』のセルが展示されてました。

アニメ製作者の仕事場を再現した常設コーナーには、後藤隆幸さんの机もありました。

その机上には攻殻SACのキャラ表と、素子のアップを書いたイラストが!

ちなみに企画展では、セル画以外にも原画や背景、実写版のプロテクトギアやMG42等が見られるほか、

I.G.の石川社長、沖浦さん、西尾さんによる色紙も展示されてました。

沖浦さんと西尾さんが色紙に何を描いたかは、実際に見てのお楽しみ。

会期は11月20日まで、入場は常設展・企画展ともに無料です。

「最後の長編セルアニメーション」が遺した貴重な遺産を、この機会にぜひご覧ください。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます