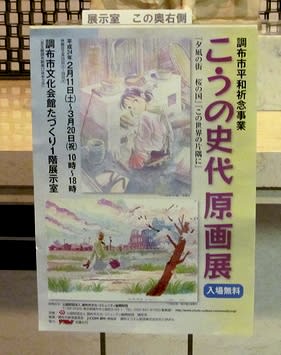

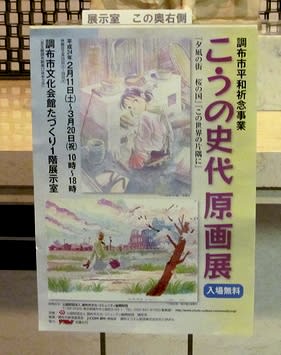

調布市文化会館たづくりで2月11日から始まった、こうの史代先生の原画展を見てきました。

まずは調布市文化・コミュニティ振興財団の公式サイトに掲載された事業案内をご紹介。

“手塚治虫文化賞や映画やドラマ化などでも注目を集めている漫画家こうの史代さんの2作品

『夕凪の街 桜の国』『この世界の片隅に』の原画展を開催します。

作者は、はじめ戦争をテーマとした作品を描くことに抵抗がありましたが、広島や長崎以外の地域で

原爆を知る機会が少ないのではという思いから『夕凪の街 桜の国』を描きました。

また『この世界の片隅に』では、原爆だけではなく戦争がもたらした様々な出来事を描きながら

登場人物が「死ぬかどうか」ではなく「どう生きているか」に重点をおいています。

両作品とも戦時という時代の中で、その場に生きた人々の生活が綿密に描きだされています。

この原画展を戦争について考える機会とするとともに、フリーハンドでの描写やカラーの作品の

色の美しさなど原画でしか味わえない魅力を存分にお楽しみください。”

イベントの冠に「調布市平和祈念事業」とあるとおり、展示作品は太平洋戦争を取り上げている

「夕凪の街 桜の国」と「この世界の片隅に」の2作品に絞られており、この事業のテーマ性が

はっきり示された内容となっています。

作品リストを兼ねて展示会場の順路図を配布していたのは、なかなかよい配慮でした。

稲城市の大河原邦男展といい、この手の展示会では資料を何も用意してない場合も多いですからね。

会場はたづくり1階の右奥にある展示室です。

入口の左には2012.2.10の日付が入ったサイン入りポスターと、ハトの絵入りサイン色紙がありました。

そして正面には「この世界の片隅に」上・中・下巻のカバー原画が勢ぞろい。

単行本のカバーでは二つ折りになっているイラストですが、こういう機会にじっくり見てみると、

こうの先生の筆致や色使いだけでなく、巧みな構図や各所に配置された小道具のリアルな描写など、

一枚の絵としても実に高い完成度でまとめられていることがわかります。

続いて生原稿の展示。こちらは描線だけでなくホワイトによる細かい修正、ワク外の書き文字など

原稿を構成する全ての部分が印象的でした。

「この世界の片隅に」の生原稿は、全45回のうち16回分の一部、計75枚。

どれもすばらしいのですが、中でも特に心に残ったものを並べてみます。

・第6回:すずが広島の市街を描くシーン(ここが右手を失った後の展開と呼応している)

・第7回:呉港を見下ろす見開き

・第8回:楠公飯の作り方(楠正成は画用紙に描いて、原稿に貼り付けている)

・第26回:米軍機の来襲(直前の見開きでは太陽のある場所から光源の補助線が引かれているが、

太陽そのものは描かれていない。)

・第34回:爆撃で炎上する呉の市街と、それを見つめるすず

・第35回:失われた右手を見つめる見開き(原稿は台詞なし)

・最終回:ラスト6ページ分すべて(失われたすずの右手が、呉の街に再び色を与える)

なお、原稿はセリフが入っていない状態のものが多数を占めますが、いくつかの回にはそれを補うために、

完成したマンガから該当ページをコピーしたものが添えられていました。

さらに参考資料として、作中に出てきた五圓札や軍服、もんぺなどの実物も展示され、当時の生活を

生々しく感じることができます。

「夕凪の街 桜の国」は表紙と目次のカラー原稿が各1枚、マンガの生原稿が25枚。

目次のイラストは色使いも含めて、ゴッホの「星降る夜」を思わせるものがあり、こうの先生が

印象派から影響を受けているらしいことが感じられます。

「夕凪の街」の原稿は11枚。

皆実がおとみさんを歌う場面、原爆ドームの様子、姉の回想からラストシーンまでといった原稿が

展示されていました。

「桜の国」の原稿は(一)が8枚、(二)が6枚。

(一)からは連絡帳、凪生のお見舞い、東子との別れ、(二)からはバスでの七波と東子の会話、

旭のプロポーズ、そしてラストでの七波と旭の会話の場面が選ばれています。

サイン入りのポスターと色紙を含め、展示数は延べ110点。

広い会場ではありませんが、入場無料とは思えないほど充実した内容でした。

ただし、先にマンガを通読してから見たほうがより楽しめると思います。

こうの作品のファンだけでなく、マンガという文化を愛する人すべてにこの展示を見て欲しい。

そしてこれを機に、かつての日本と、これからの日本について思いを巡らせて欲しいと思います。

会期は2012年3月20日(祝・火)まで。開場時間は10:00~18:00までとなっています。

なお、会期中の2月25日(土)~28日(火)までは休館となりますので、ご注意ください。

まずは調布市文化・コミュニティ振興財団の公式サイトに掲載された事業案内をご紹介。

“手塚治虫文化賞や映画やドラマ化などでも注目を集めている漫画家こうの史代さんの2作品

『夕凪の街 桜の国』『この世界の片隅に』の原画展を開催します。

作者は、はじめ戦争をテーマとした作品を描くことに抵抗がありましたが、広島や長崎以外の地域で

原爆を知る機会が少ないのではという思いから『夕凪の街 桜の国』を描きました。

また『この世界の片隅に』では、原爆だけではなく戦争がもたらした様々な出来事を描きながら

登場人物が「死ぬかどうか」ではなく「どう生きているか」に重点をおいています。

両作品とも戦時という時代の中で、その場に生きた人々の生活が綿密に描きだされています。

この原画展を戦争について考える機会とするとともに、フリーハンドでの描写やカラーの作品の

色の美しさなど原画でしか味わえない魅力を存分にお楽しみください。”

イベントの冠に「調布市平和祈念事業」とあるとおり、展示作品は太平洋戦争を取り上げている

「夕凪の街 桜の国」と「この世界の片隅に」の2作品に絞られており、この事業のテーマ性が

はっきり示された内容となっています。

作品リストを兼ねて展示会場の順路図を配布していたのは、なかなかよい配慮でした。

稲城市の大河原邦男展といい、この手の展示会では資料を何も用意してない場合も多いですからね。

会場はたづくり1階の右奥にある展示室です。

入口の左には2012.2.10の日付が入ったサイン入りポスターと、ハトの絵入りサイン色紙がありました。

そして正面には「この世界の片隅に」上・中・下巻のカバー原画が勢ぞろい。

単行本のカバーでは二つ折りになっているイラストですが、こういう機会にじっくり見てみると、

こうの先生の筆致や色使いだけでなく、巧みな構図や各所に配置された小道具のリアルな描写など、

一枚の絵としても実に高い完成度でまとめられていることがわかります。

続いて生原稿の展示。こちらは描線だけでなくホワイトによる細かい修正、ワク外の書き文字など

原稿を構成する全ての部分が印象的でした。

「この世界の片隅に」の生原稿は、全45回のうち16回分の一部、計75枚。

どれもすばらしいのですが、中でも特に心に残ったものを並べてみます。

・第6回:すずが広島の市街を描くシーン(ここが右手を失った後の展開と呼応している)

・第7回:呉港を見下ろす見開き

・第8回:楠公飯の作り方(楠正成は画用紙に描いて、原稿に貼り付けている)

・第26回:米軍機の来襲(直前の見開きでは太陽のある場所から光源の補助線が引かれているが、

太陽そのものは描かれていない。)

・第34回:爆撃で炎上する呉の市街と、それを見つめるすず

・第35回:失われた右手を見つめる見開き(原稿は台詞なし)

・最終回:ラスト6ページ分すべて(失われたすずの右手が、呉の街に再び色を与える)

なお、原稿はセリフが入っていない状態のものが多数を占めますが、いくつかの回にはそれを補うために、

完成したマンガから該当ページをコピーしたものが添えられていました。

さらに参考資料として、作中に出てきた五圓札や軍服、もんぺなどの実物も展示され、当時の生活を

生々しく感じることができます。

「夕凪の街 桜の国」は表紙と目次のカラー原稿が各1枚、マンガの生原稿が25枚。

目次のイラストは色使いも含めて、ゴッホの「星降る夜」を思わせるものがあり、こうの先生が

印象派から影響を受けているらしいことが感じられます。

「夕凪の街」の原稿は11枚。

皆実がおとみさんを歌う場面、原爆ドームの様子、姉の回想からラストシーンまでといった原稿が

展示されていました。

「桜の国」の原稿は(一)が8枚、(二)が6枚。

(一)からは連絡帳、凪生のお見舞い、東子との別れ、(二)からはバスでの七波と東子の会話、

旭のプロポーズ、そしてラストでの七波と旭の会話の場面が選ばれています。

サイン入りのポスターと色紙を含め、展示数は延べ110点。

広い会場ではありませんが、入場無料とは思えないほど充実した内容でした。

ただし、先にマンガを通読してから見たほうがより楽しめると思います。

こうの作品のファンだけでなく、マンガという文化を愛する人すべてにこの展示を見て欲しい。

そしてこれを機に、かつての日本と、これからの日本について思いを巡らせて欲しいと思います。

会期は2012年3月20日(祝・火)まで。開場時間は10:00~18:00までとなっています。

なお、会期中の2月25日(土)~28日(火)までは休館となりますので、ご注意ください。