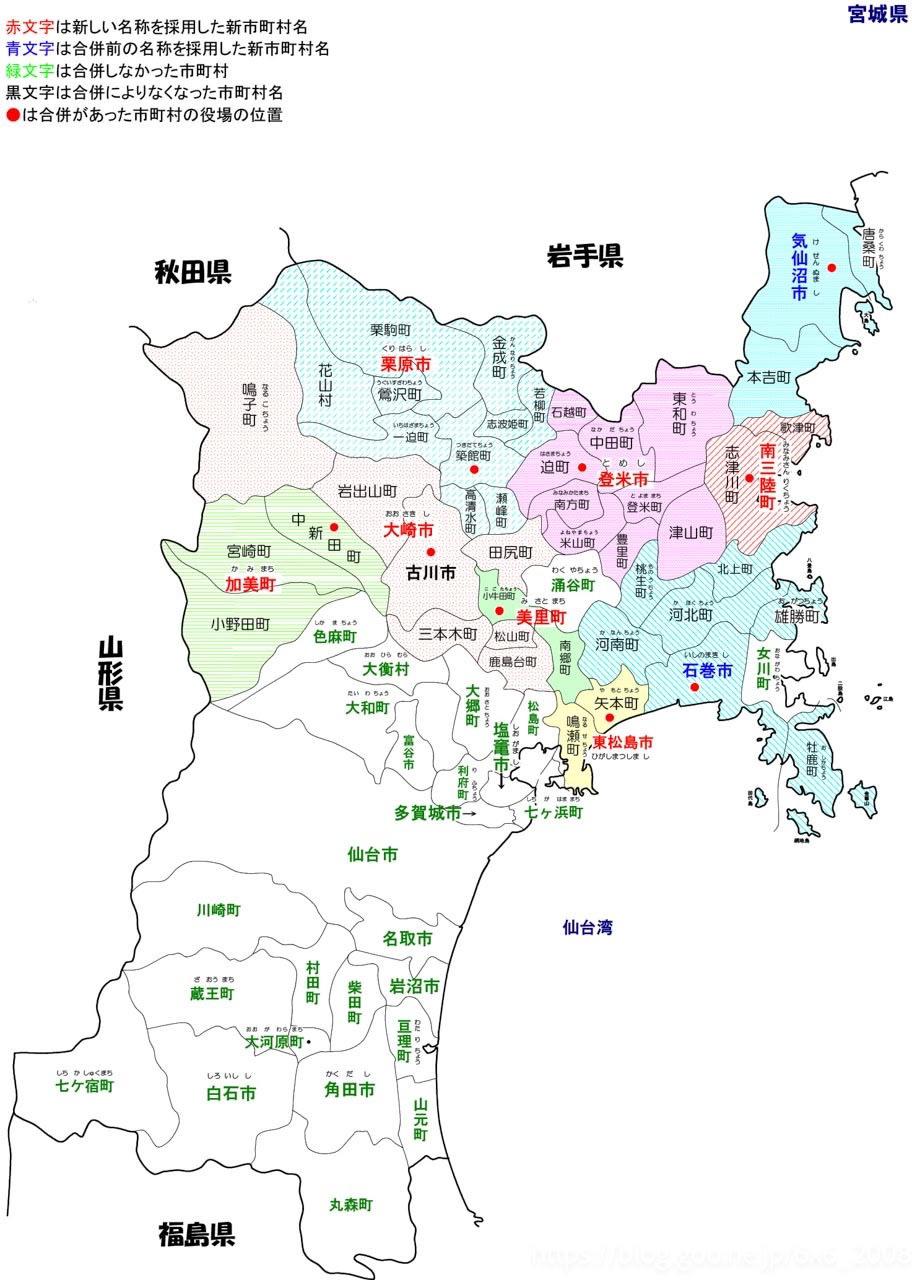

東北6県の全市町村(平成の大合併前の旧市町村単位)の町並み写真を撮影しようとしている。その試みを東北コンプリートと呼んでいる。すでに山形県(44市町村)、秋田県(69市町村)、岩手県(58市町村)での撮影は完了している。今回、宮城県の全71市町村での撮影を完了した。4県目のコンプリートであり、青森県と福島県の分を加えると、撮影済みの市町村は300を超えた。広さという意味で苦労したのは岩手県だったが、宮城県は「難解さ」に悩まされた。上の地図を見て欲しい。栗原市、大崎市、登米市、石巻市は比較的近いところに隣接し合っている。この4市だけで、旧市町村数は33にもなる。旧市町村を示す目印があるわけでもなく、現地に行ってもそこが何処なのか中々理解できなかった。他の東北5県では、一部の大きな市の周辺を除き、それぞれの町が独立した経済活動圏を形成していた。それが十分な規模とはいえない町村も多い。十分ではなくても、それぞれの町に商店街があり、飲食店エリアや飲み屋街がある。人々は可能な限り、なるべく町の中で用事を済まそうとする。昭和の町のあり方そのものである。だから大抵は旧役場か、大きな寺社の周辺に何らかの町並みのハイライトが存在する。

宮城県はそこが異なる。ひとつの町で全ての機能を賄うことに最初から拘っていない。自分たちの町に必要な機能がないのであれば、周辺の町に行けば良い。ある程度、割り切っているように感じる。町の距離感とか、人口密度とか、仕事を含めた人々の移動とか、複合的な要素からそうなったのだと思う。つまりは他の5県と比べて精神的に都会なのである。また同じ県内とはいえ、場所によって様相が異なることも特徴だ。海沿い町と内陸の町では別世界となる。例えば、蔵王町と気仙沼市とか。さらに地図を見れば分かるが、宮城県の北半分は合併が多く、南半分は全く合併をしていない。これがどういう事情なのかは分からない。

そんな辛気臭いことばかり考えるようになってしまうのが、コンプリートの弊害ではある。僕は社会の考察をしたいわけではない。町で写真を撮りたいだけだ。今後の青森、福島2県のコンプリートには相当な時間が掛かると思う。継続はするけど、当面はコンプリートのことは棚上げしたい。しばらくは純粋に町の写真を楽しみたい。

<東北コンプリートシリーズ>