南北朝時代(1336~92)に渡来したともいわれるスイカの公式の生産統計は,明治42年産からである。この年の収穫量は1,641万5,486貫(6万1,558トン)で,逐年増加し,戦前のピークは昭和8年産の52万988トン(平成26年産の1.4倍)であった。戦時中は減少したが,戦後は回復に転じ,43年には作付面積が4万600haと初めて4万haに乗り,121万5千トンの史上最高の収穫量を記録した。その後,グレープフルーツやハウスメロンなど競合果物が増えてきたことなどから,55年には100万トンの大台を割り,減少傾向が続いている。

平成26年産はピーク時の70%減の35万7,500トンで,果物の中ではピーク時からの減少率が極めて大きい果物の一つといえよう。

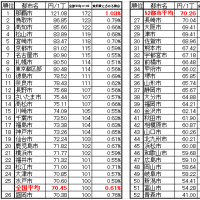

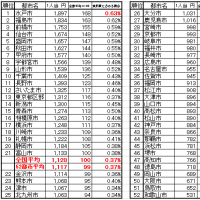

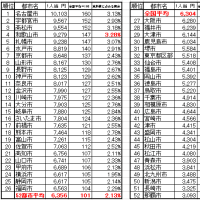

主な都道府県別収穫量は下図の通りである。熊本県は旧植木町(現熊本市),千葉県は八街市,富里市,山形県は尾花沢市が主な産地である。

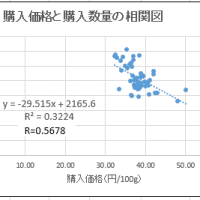

ここで,家庭内での消費状況を『家計調査』でみてみると,下図の通り,減少傾向にあったが,このところ横ばいで推移しており,需要減に歯止めがかかったのではないかとも思われる。今後の動向が注目される。なお,11年以前は農林漁家世帯を除く結果,12年以降は農林漁家世帯を含む結果である。

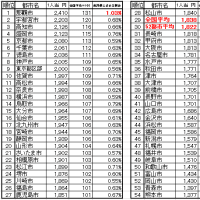

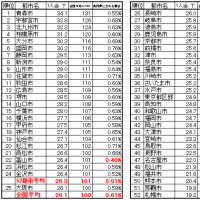

都市別にみると,千葉市や新潟市を除き,産地県の都市が上位にランクインしていない。産地=多購入量の関係はあまりないようである。最多購入量(大分市:2,554g)と最少購入量(高松市:630g)とは4.1倍の差,変動係数は28.6%といずれも大きい値となっている。

購入量別区分による都市の度数分布図(ヒストグラム)は下図の通りである。

なお,作成に当たっては,エクセルの「COUNTIF関数」を用いた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます