todaeiji-weblog3

建築随想

現在の世界には一つもない言語

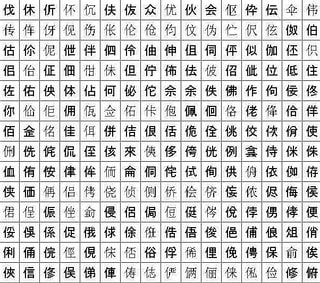

ながいあいだ文字を必要としない世界の中にあった日本人は、4~5世紀頃伝来した最初の文字である「漢字」を、それまで培ってきた日本語の中に取り入れていきました。しかし、もともと漢字は日本語とはまったく異なる系統の中国語を表わす文字でしたので、日本語すべてを表わすにはいろいろ無理がありました。まず漢字の「音」を借りて日本語を表わす万葉仮名がつくられますが、もともと意味を持つ漢字を使っているため、それは「漢字を意味で使っているのか、音で使っているのかが、文字を見ただけではわからないという決定的な弱点」*01をもっていました。そこで奈良時代の終わりから平安時代の初めにかけて平仮名と片仮名がつくられます。平仮名は漢字を極度に草体化したもの、片仮名は漢字の一部を抜き出してつくられたものですが、いずれも「音」だけをもち、意味をもっていない「表音文字」でした。ではなぜ同じ「音」を表記する二種類の文字体系が生まれてきたのでしょうか。

その理由を、京都大学大学院文学研究科教授の大槻信さんは、平安時代の文字の世界が「漢字の世界」と「それ以外の世界」に大きく分けられたことが要因ではないか*01と分析します。「漢字の世界」に属していたのが片仮名で、「それ以外の世界」に属していたのが平仮名だった、というのです。

片仮名はそもそも9世紀初めころ奈良の学僧たちの間で、経典の行間の余白に日本語のメモとして、借字(万葉仮名)を省略したものを付記したことに始まった、といわれています。それらの担い手であった男性が多く用いた表記で、平仮名にくらべ記号的・符号的性格が強く、またその発生の由来から学問的傾向が強い文字でもありました。

これに対し平仮名は、借字として利用されていた漢字の草体化によって、もととなる漢字の草書体から独立した体系として確立していったもので、平安時代を通じ、女性の使い手を中心に物語や日記、和歌、手紙など私的な性格が強い文書に用いられていきました。

主に男性が使い、訓読語と呼ばれる文語的な日本語を書き留めた、「漢字の世界」に属していた片仮名。主に女性が使い、口語的で和文的な言葉が多く、「それ以外の世界」に属していた平仮名。大槻さんが指摘するように、同じ音を表わす、異なった単語が使われ、「平安時代という同じ時代なのに、言葉の世界にいくつかの相、位相の違いがあった」*01のです

さらに京都大学文学研究科名誉教授の大谷雅夫さん*02は、平安時代はむしろ漢文学が最も高い価値をもつ文学として意識されていた、といいます。そしてそれは決して男性だけのものではなく、紫式部や清少納言などの女性作家たちも「漢文学を相当読みこなし、味わっていた」というのです。つまり「それ以外の世界」に属する平仮名の文字の担い手であった彼女たちの作品には、「漢文学の影響がかなりはっきりした形で確認」*02できるとともに、漢詩などの漢文学の理解を相当程度もった読者層があったことをそれは示している、というのです。

それはこの時代の文字の世界が「漢字の世界」と「それ以外の世界」に分けられ、片仮名と平仮名という二つの「表音文字」を生み出す背景を構成するとともに、それらの世界が実はその深層において予想以上に複雑に絡み合っていたことを示している、ということなのではないでしょうか。

このようにして日本語は、漢字に加え平仮名、片仮名という三種類の文字を使い分け、さらに漢字を音読、訓読し、ルビまで加えるという非常に複雑な表記をもった言語となっていきました。そしてこのような複雑さに匹敵する言語は「現在の世界の諸言語には一つもない」*01のです。

ではなぜ日本語はこのような複雑な表記をもつようになったのでしょうか。それは豊かな生態系の中で包容力のある、創造性豊かな沃野をもつ日本語をつくりあげてきた日本人にとって、その言葉に「文字」という〈かたち〉を与えるにあたって、それだけ複雑なものを必要とした、ということなのではないでしょうか。言葉の発達と意識の発達とは手を携えてすすむ*03といわれているように、私たちの意識もまた、その言葉の体系と同じように複雑なものへと進化していったのです。

日本語の話し言葉の音を表す文字「平仮名」と「片仮名」は、一つの文字に母音と子音という複数の音を持つ文字です。

五十音図/Wikipedia

*01:王朝時代のことばと文学/大槻 信/京大連続講座・王朝文学の世界3 2010.11.24

*02:王朝文学と漢文学/大谷雅夫/京大連続講座・王朝文学の世界1 2010.11.10

*03:悦ばしき知識/フリードリッヒ・ニーチェ/ニーチェ全集8 信太正三訳 筑摩書房 1993.07.07

進化する意識

より多くの、より広範囲の人々の〈理解〉を即し、〈理解〉を操作するツールとして発展してきた究極の文字体系であるアルファベットは、閉ざされた箱の中に押し込められ人々が、彼ら同士の関係性に関心が集中し、その〈理解〉の操作に特化せざるをえなくなった結果、あらゆる事物の“具体”的な事象を、ある意味、直接「見る」ことをやめてしまったところに生まれたツールだった、といっていいかもしれません。その閉ざされた箱の内部空間は、まさにこうしたツールの揺籃の場として機能したのであり、“建築空間”と呼ばれるそれらと彼らの密接な関係性がここに生まれてきたのです。

これに対し、対外的なもの、自分の外部に存在するものに関心が集中し、「見る」ことを媒介として、自らと関係づけてきた私たち日本人の先祖たちは、文字を必要としない世界の中にあって、包容力のある創造性豊かな沃野をもつ日本語をつくりあげてきました。

そうした彼らの前に4~5世紀頃伝来した最初の文字である「漢字」は、古くは、あらゆる事物の事象がまるで「もよう」*01のように映し込まれた「文」と、その組み合わせである「字」から成立っていました。また「文」は、古代中国では、それを入れれば呪力が出ると思われるものすべてにほどこされた「しるし」*02でもあり、その複雑で多様な組み合わせに発展したものが「文様」*02でした。すなわち「漢字」は、それそのものが「文様」に通じるビジュアル的な要素を強く持っていたのです。「漢字」は「文様」と同じく「そこに世界を出現させようとする意志」*02をもったものだったのです。

そもそも「漢字」の成り立ちには、アルファベットのようにその誕生にあたって存在した「閉ざされた空間」という揺籃の場はありませんでした。日本人はその「漢字」=「文字」を利用して、それまで培ってきた日本語に持ち運べる〈かたち〉を与えていきました。漢字は使い勝手がよく、日常に欠くべからざる存在となっていったのです。

ニーチェが、意識化された思考は言語をもって、すなわち伝達記号をもって営まれることを指摘し、それこそが意識の素姓であり、言葉の発達と意識の発達とは、手を携えてすすむものだ*03と述べているように、私たちの意識もまた、古来の日本語に「漢字」を取り入れることによって飛躍的に進化していったのです。このときヨーロッパの言語と思考の揺籃の場として重要な役割を果たしてきた“建築空間”に相当するものはどうなったのでしょうか。

friedrich-nietzsche-by-edvard-munch/1906

*01:漢字の思想/藤堂明保/徳間書店 1968.04.10

*02:日本数寄/松岡正剛/筑摩書房 2007.03.10

*03:悦ばしき知識/フリードリッヒ・ニーチェ/ニーチェ全集8 信太正三訳 筑摩書房 1993.07.07

あらたな表現ツール

“文字”はより多くの、より広範囲の人々の〈理解〉を即し、〈理解〉を操作するツールとして発展してきました。人間が実際の環境の中で遭遇した一連の出来事とその行動のプロセスの総体が詰まった心的イメージを、心の中で再現することで〈理解〉し、仲間にもその〈理解〉を伝えるため、その〈意味〉に〈かたち〉を与えた最初のものが洞窟の壁に描かれた「絵」でした。その「絵」から「絵文字」を経て意味を持つ「表意文字」が生まれ、さらに話し言葉の“音”のみを表す「表音文字」がつくられていきます。そしてこの「表意文字」と「表音文字」によってその民族が話す“言葉”をすべて書き表わすことができる「表語文字」が誕生したのです。

この“文字”の誕生のプロセスは、抽象化、普遍化のプロセスでもありました。しかしその進展はその後、大きく二つの道に分かれていきます。構文論的構造を持つ記号としてそのまま抽象化、普遍化のプロセスを究極まで推し進めていった“文字”と、周囲にあるすべての事象のひとつひとつを持ち運べる記号として抽象化、普遍化していった“文字”とにです。前者の文字の代表がわずか26字で構成されている「アルファベット」で、後者が10万という膨大な数の文字で構成されている「漢字」だったのです。

“文字”は抽象化、普遍化の進展と反比例するかのように、人間が実際の環境の中で遭遇したもともとの一連の出来事やその行動のプロセスの物理的・具体的な総体から切り離されていきます。それを究極的に追求した“文字”であるアルファベットは、そうした物理的に存在する物事をいわば「見る」ことをやめてしまったところに生まれたものだった、といっていいでしょう。これに対し漢字は、無限のごとく広がる環境の中で、様々な事象に目を奪われ、それらを仲間と共有する手段として生まれてきたものでした。それはあらゆる事物の事象が「もよう」というヴィジュアル的なものとして映し込まれたものだったのです。つまり漢字はいわば「見る」ことを前提としたところに生まれたものだった、といっていいでしょう。

4-5世紀頃日本列島に最初に“文字”が伝来した時、その文字=「漢字」を初めて目にした日本人は、それらを様々なものが映し込まれた、まさに「もよう」=「絵」として捉えたのではないでしょうか。周囲の環境に関心が集中していた彼らは、その“文字”を抽象的な記号としてではなく、まさに物理的に存在する様々な事象を表わした“具象”そのものとして捉えたのでしょう。彼らの脳内には膨大な心的イメージの蓄積がありました。それらをひとつひとつ当て嵌めていけるからこそ、膨大な数の漢字を容易に把握でき、次から次へとわが物のように吸収していったのではないでしょうか。

そして当時、前方後円墳というヴィジュアル的で、表現性の高い〈理解〉を操作するツールが絶頂期を迎えていました。そして矛盾する側面の統一としてつくられたその「設計図」が次第にその矛盾の拡大に動揺し始めた頃でもありました。その中で登場したのが、この「漢字」という文字と、宮殿・楼閣というあらたな表現ツールだったのです。

〈理解〉を即す「設計図」

3世紀中頃から後半頃のわずかな期間に、西日本から北関東にかけてのかなり広い範囲に、いわば「同時多発」的に出現した前方後円墳は、見事な幾何学的形態と、それまでにない石の視覚的表現、巨大性等の隔絶した特徴を持っていました。そこには形態だけでなく、そこで行われた祭祀も含めた共通の「設計図」があったのです。

しかしそれは、この時期に全国を統一した王権が存在し、それによって成されたものということを意味するものではなく、各地の共同体を統率する首長層が、政治的、経済的、精神的基盤をひとつにした、広域的で、連鎖的な利益共同体を形成していた中で、集団の“見せる”理解の〈かたち〉としての前方後円墳祭祀というものを彼らが共有していたことを意味している、ということなのではないでしょうか。

この前方後円墳祭祀は、当時の倭国に存在した多くの共同体が、その優位性の確保のために競って中国王朝の冊封体制への組み込みを求める状況の中で生まれた*01といわれています。つまり冊封体制の礼法に従った墓制(石墓)を各共同体の首長層が取り入れ、その造営に詳しい技術者集団を大陸から招聘し、その彼らが日本の王権の成立状況を巧みに汲み取り、前方=後円という日本独自の「設計図」を完成させたものだったのではないか、というのです。

当時の日本人は独自の「文字」こそ持っていませんでしたが、包容力のある創造性豊かな沃野をもつ日本語をつくりあげ、集団の〈理解〉を操作する〈表現力〉ある〈かたち〉を、外にある世界、環境に向けて〈形作って〉いく能力を最大限に有していました。そして社会の発展とともに、共同体同士の関係性も重要性を増し、環境に向いていた彼らの関心は、人間同士の関係性へと向かわざるを得ない状況を迎えていたのです。そしてそこへ登場したのが、対外的に形作られた、〈見せる〉〈かたち〉としての頂点ともいうべき白亜の建造物の「設計図」だったのです。

それはまさにより多くの、より広範囲の人々の〈理解〉を即し、〈理解〉を操作するツールとして、視覚的訴求力を最大限に至高させたものであり、人間同士の様々な関係性が映し込まれた、ヴィジュアル的で、表現性の高いものとして人々の眼前に実体化した〈理解〉のかたちだったのです。

見事な幾何学的形態と、それまでにない石の視覚的表現、巨大性等の隔絶した特徴を持った「設計図」によって「同時多発」的に出現した前方後円墳。

五色塚古墳/「国土画像情報(カラー空中写真) 国土交通省」

*01:前方後円墳国家/広瀬和雄/角川書店 2003.07.10

集団の理解の〈かたち〉の頂点

3世紀中庸から6世紀にかけてのいわゆる古墳時代は、前方後円など定型化した古墳を日本全国につくり続けた時代でした。それらは鹿児島から青森までほぼ日本全国に分布し、その総数は大小合わせて16万1500基*01にものぼるといわれています。その古墳は小さなものでも1基あたり数千人以上の動員を必要とした事業であり、全長100mクラスの古墳の築造にあっては、延べ5万5000人を動員し、延べ500日を要した*02といわれています。さらに日本最大の大仙古墳の築造には15年8か月の歳月と延べ680万7千人の労力を要した*03と推計されています。22年の歳月と延べ3000万人を動員したギザのピラミッドには及ばないものの、当時としてはとてつもない大事業であったことには間違いないのです。しかも大仙古墳を筆頭に、全長100mを超える古墳は日本全国で302基(前方後円墳291、前方後方墳11)*04もあるのです。「日本の王陵の特異さは、古墳そのものの巨大さばかりではなく、そのおびただしい数にある」と建築評論家の川添登さん*05も指摘しているように、この時代はそれらをつくり続けるだけの経済力と政治力を持った集団が、日本全国に存在していたことになります。古墳の定型化を則した統一した価値観や経済力、政治力の広がりを考えると、それはまさに古代エジプト文明やメソアメリカ文明などと同じ、石によるひとつの「文明」を形作っていた時代であったと言って差し支えないでしょう。

墳丘の巨大化に伴い、その三段構築という築造方法が墳丘の中段にフラットなステージを生み出し、そこに並べられた抽象的な円形埴輪がそのステージをさらに強調することによって、墳丘のシルエットに幾何学的な水平ラインが挿入されます。それは自然の丘のなだらかな円弧を描くイメージとはあきらかに異なる、古墳という建造物の人工性を際立たせるものでした。そしてさらに表面を覆う葺石の白亜の輝きとその巨大性が、視覚的に、神である首長階級の霊廟としての荘厳性と、権力の象徴としての人工性を強調していったのです。

見事な幾何学的形態をもった「設計図」

銚子山古墳/模型/国立歴史民俗博物館

豊かな生態系の中に暮らす人々にとってその環境は、彼らの脳の発達を即す〈意味ある振る舞い〉の宝庫でした。その環境の中で彼らの関心は、主に外にある世界、環境に向かっていました。彼らにとって外にあるもの、すなわち物理的に存在する対象物が共通の関心事であったが故に、それらに物理的な〈かたち〉を与えたもの、土や青銅などで〈形作った〉ものが彼らの〈理解〉を共有する〈かたち〉として重視されていったのです。そしてその集団の理解の〈かたち〉の頂点にたったものがまさにこの白亜の建造物としての古墳だったのです。

*01: 兵庫県教育委員会 兵庫県の遺跡・遺物数の全国的な位置(pdfファイル)

*02:森将軍塚古墳(長野県千曲市)/千曲市森将軍塚古墳館ガイドブック 2005.03.16

*03:「現代技術と古代技術の比較による仁徳天皇陵の建設」/大林組プロジェクトチーム 『季刊大林第20号 王陵』大林組 1985年

*04:前方後円墳集成/近藤義郎編 山川出版社 1992-2000

*05:「木の文明」の成立/川添登/日本放送出版協会 1990.11.30、1990.12.20