可憐な八重桜がとても美しかった兵主神社から、

30分ほど車を走らせ石龕寺という古刹へ。

昔でいう丹波国の神社仏閣は新しい発見や、

無名な神社であっても神域感を感じて感動することも多く、

参拝していてとても楽しい。

自宅からもうちょっと丹波が近ければなぁ、

と思うことしばしば。

この石龕寺も丹波古刹十五ヶ寺霊場の札所だし、

参拝するのがとても楽しみです。

所在地:兵庫県丹波市山南町岩屋2番地

宗派:高野山真言宗

御本尊:聖観音菩薩

創建:(伝)用明天皇2年(587)

開基:(伝)聖徳太子

札所:丹波古刹十五ヶ寺霊場、氷上郡西国霊場

【縁起】

用明天皇の丁未の年である587年、

聖徳太子による創建と伝えられる。

聖徳太子が深く帰依した毘沙門天を本尊とする。

鎌倉時代から室町時代に隆盛を極める。

寺号の龕とは仏像等を安置する厨子や壁面の窪みを意味する。

本堂から山上約800mに奥の院があり、

その石窟が石龕寺の寺号の由来となっている。

南北朝・室町時代に入ると、

丹波国井原庄の石龕寺の修験者達の活動が知られるようになる。

中世末期の戦国時代には織田信長(明智光秀)の丹波攻略を受け、

1579年(天正7年)には兵火により全山ことごとく焼失、

仁王門を残すのみとなる。

江戸時代以降に徐々に復興。

以来、歴代の住職、檀信徒達の尽力により、

奥の院、毘沙門堂、鐘楼堂、持仏堂、庫裏、客殿等が再建された。

境内には紅葉が多く、毎年11月第3日曜日には、

もみじ祭りが催され護摩供養、武者行列等の行事が催され、

多くの参拝客で賑わいを見せる。

【風景】

凄く長閑です。

あの桜の場所が下の無料駐車場です。

【桜】

駐車場の桜も綺麗でした。(^^

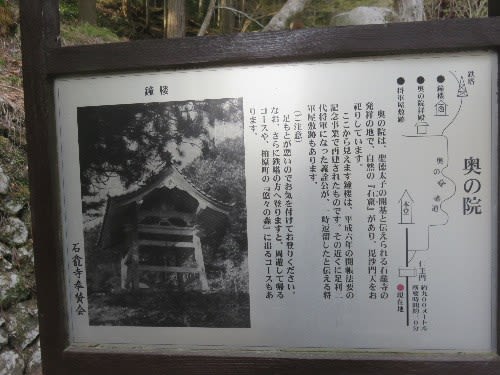

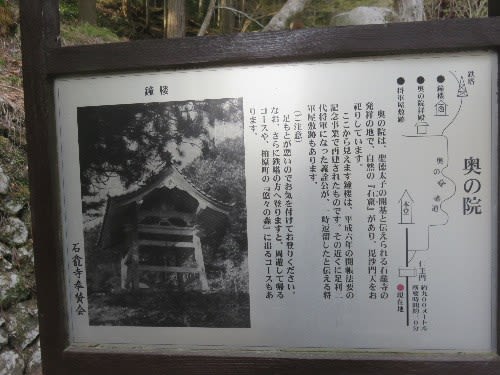

【鐘楼堂】

うん?

何やら山に何か見える。

ズームアップして見ると、

あれは鐘楼堂ではないか!

何故あんな所に鐘楼堂が?

あんなのがあるとは全く知らなかった。(^^;

しかし、ドえらい場所にあるなぁ。

あそこまで登るには靴とか心構えが必要なんだが、

何にも用意していない。

うーむ、靴もペラペラだしなぁ。

...

熟考すること3秒・・・

うん、見なかったことにしよう。(^^;

そう思いながらお寺を探す。

ここの駐車場からはお寺がどこにあるのか分からない。

山の中の鐘楼堂もたまたま見つけただけだし。

案内板が無くて困ったが、

とりあえず車で進むと仁王門を発見。(^^

【仁王門】

仁王門の手前に5,6台停めれる無料駐車場がありました。

どうやら下の駐車場は秋のもみじ祭の時に使われるようです。

また、その時は入山料300円が必要になります。

【仁王像】

定慶作の重要文化財。

定慶作ってマジか?

こんな所でビッグネームの仏師の仁王像が見れるとは。

【参道】

【修行大師】

【磨崖仏】

【案内板】

あー、あの鐘楼堂がある場所が奥の院だったのか。

うん、見なかったことにしよう。(コピペ)

【地蔵菩薩】

【水琴窟】

石段を登ると庫裏の前にありました。

どこの水琴窟も音色は変わりませんね。(^^

【参道】

秋になるとこの辺りの紅葉が見事なようです。

【本堂】

残念ながら本堂は閉まっていました。

横からみると少しくたびれた感がありますね。

【不動明王】

【石標】

左が行者さん、右が奥の院。

うん、見なかったことにしよう。(コピペ)

【参道】

行者さん行き。

奥の院行き。

約800メートルかぁ。

山の道の800メートルは舐めてはいけません。

えーえーえー、

勿論、行きませんとも。(^^;

【七福神】

【薬師堂】

以前の薬師堂は素朴で小さなお堂でしたが、

近年建て替えられたらしく、綺麗な新品同様のお堂でした。

【参道】

こんな道を進んで行く。

【境内社】

【境内】

薬師堂と本堂です。

【焼尾神社】

雪害から守る為に覆屋で守られていますね。

鎮守として市杵島比売命が祀られているとのこと。

【蔵】

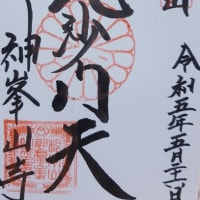

【御朱印】

御不在でしたので書置きを二体いただきました。

御本尊聖観音菩薩の御朱印は無いようですね。

30分ほど車を走らせ石龕寺という古刹へ。

昔でいう丹波国の神社仏閣は新しい発見や、

無名な神社であっても神域感を感じて感動することも多く、

参拝していてとても楽しい。

自宅からもうちょっと丹波が近ければなぁ、

と思うことしばしば。

この石龕寺も丹波古刹十五ヶ寺霊場の札所だし、

参拝するのがとても楽しみです。

所在地:兵庫県丹波市山南町岩屋2番地

宗派:高野山真言宗

御本尊:聖観音菩薩

創建:(伝)用明天皇2年(587)

開基:(伝)聖徳太子

札所:丹波古刹十五ヶ寺霊場、氷上郡西国霊場

【縁起】

用明天皇の丁未の年である587年、

聖徳太子による創建と伝えられる。

聖徳太子が深く帰依した毘沙門天を本尊とする。

鎌倉時代から室町時代に隆盛を極める。

寺号の龕とは仏像等を安置する厨子や壁面の窪みを意味する。

本堂から山上約800mに奥の院があり、

その石窟が石龕寺の寺号の由来となっている。

南北朝・室町時代に入ると、

丹波国井原庄の石龕寺の修験者達の活動が知られるようになる。

中世末期の戦国時代には織田信長(明智光秀)の丹波攻略を受け、

1579年(天正7年)には兵火により全山ことごとく焼失、

仁王門を残すのみとなる。

江戸時代以降に徐々に復興。

以来、歴代の住職、檀信徒達の尽力により、

奥の院、毘沙門堂、鐘楼堂、持仏堂、庫裏、客殿等が再建された。

境内には紅葉が多く、毎年11月第3日曜日には、

もみじ祭りが催され護摩供養、武者行列等の行事が催され、

多くの参拝客で賑わいを見せる。

【風景】

凄く長閑です。

あの桜の場所が下の無料駐車場です。

【桜】

駐車場の桜も綺麗でした。(^^

【鐘楼堂】

うん?

何やら山に何か見える。

ズームアップして見ると、

あれは鐘楼堂ではないか!

何故あんな所に鐘楼堂が?

あんなのがあるとは全く知らなかった。(^^;

しかし、ドえらい場所にあるなぁ。

あそこまで登るには靴とか心構えが必要なんだが、

何にも用意していない。

うーむ、靴もペラペラだしなぁ。

...

熟考すること3秒・・・

うん、見なかったことにしよう。(^^;

そう思いながらお寺を探す。

ここの駐車場からはお寺がどこにあるのか分からない。

山の中の鐘楼堂もたまたま見つけただけだし。

案内板が無くて困ったが、

とりあえず車で進むと仁王門を発見。(^^

【仁王門】

仁王門の手前に5,6台停めれる無料駐車場がありました。

どうやら下の駐車場は秋のもみじ祭の時に使われるようです。

また、その時は入山料300円が必要になります。

【仁王像】

定慶作の重要文化財。

定慶作ってマジか?

こんな所でビッグネームの仏師の仁王像が見れるとは。

【参道】

【修行大師】

【磨崖仏】

【案内板】

あー、あの鐘楼堂がある場所が奥の院だったのか。

うん、見なかったことにしよう。(コピペ)

【地蔵菩薩】

【水琴窟】

石段を登ると庫裏の前にありました。

どこの水琴窟も音色は変わりませんね。(^^

【参道】

秋になるとこの辺りの紅葉が見事なようです。

【本堂】

残念ながら本堂は閉まっていました。

横からみると少しくたびれた感がありますね。

【不動明王】

【石標】

左が行者さん、右が奥の院。

うん、見なかったことにしよう。(コピペ)

【参道】

行者さん行き。

奥の院行き。

約800メートルかぁ。

山の道の800メートルは舐めてはいけません。

えーえーえー、

勿論、行きませんとも。(^^;

【七福神】

【薬師堂】

以前の薬師堂は素朴で小さなお堂でしたが、

近年建て替えられたらしく、綺麗な新品同様のお堂でした。

【参道】

こんな道を進んで行く。

【境内社】

【境内】

薬師堂と本堂です。

【焼尾神社】

雪害から守る為に覆屋で守られていますね。

鎮守として市杵島比売命が祀られているとのこと。

【蔵】

【御朱印】

御不在でしたので書置きを二体いただきました。

御本尊聖観音菩薩の御朱印は無いようですね。