今日は会社の友人と一緒に京都市内を巡ります。

まずは私が行っていない場所ということで、

五山の送り火で有名な大文字山を軽くトレッキングから開始。

大文字山に登るには幾つものルートがありますが、

今回は銀閣寺の横から登るルートを選択。

車の駐車場は銀閣寺界隈に幾つかありますが、

少し高いので吉田神社近くの有料駐車場に停めました。

この辺りだと土日でも一日700円と格安なんで。

所在地:京都府京都市左京区鹿ケ谷菖蒲谷町

標高:466メートル

【登山道】

入口に自動販売機がありますので、

水分はここで買っておきましょう。

道が荒れてるのはここぐらいなので、

靴はスニーカーでも大丈夫です。

まぁ、登山靴の方が足は楽ですけどね。

平坦な道もあって楽です。

【千人塚】

戦時中にこの辺りから人骨が出てきたそうで、

それを供養するのがこの千人塚。

こんな所で人骨が出てくるとは。

多くの人骨は中尾城の戦いで死んだ兵士達のものだそうです。

【登山道】

楽ちんです。

【石段】

最後になかなかキツい石段が待っていました。(^^;

ここを乗り越えるともうすぐ到着です。

【紅葉】

【風景】

もうここまで来れば到着です。

ほどなくして到着。

私は30分程でしたね。

愛宕山に比べたら一万倍楽でしたよ。(^^

おー、初めて来たけどこんなに素晴らしいとは。

実に清々しく爽快。

何で今まで来てなかったのかと後悔したほど。

最高です。

平安神宮が見えます。

真如堂と光明寺も見えます。

【火床】

これが五山の送り火の火床です。

何でも消し炭というものがあるらしく、

厄除けや無病息災になるらしい。

その消し炭を和紙に包んで水引きで結んだものを、

玄関や門前に掲げる風習が京都では残っているそうです。

ちなみに大文字山の頂上はここではありません。

少し登る必要がありますが、

私は神社仏閣が無ければ頂上に興味が無いので行っていません。

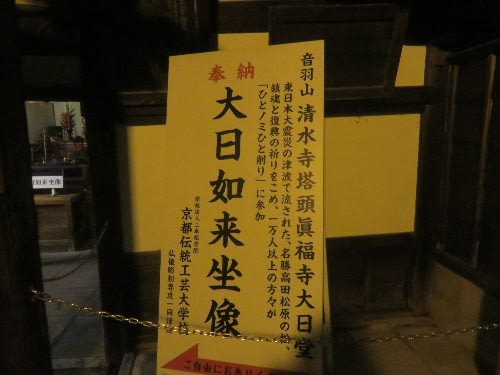

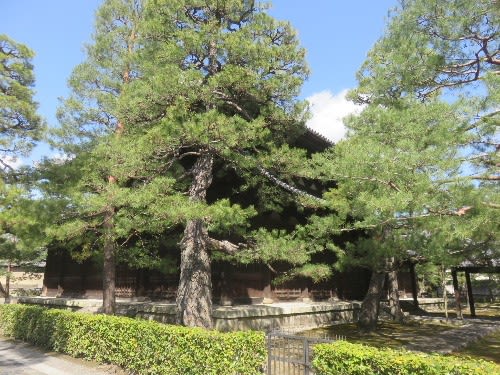

【弘法大師堂】

お参り。

この大師堂を管理しているのが銀閣寺の横の浄土院で、

五山の送り火の際にはこの弘法大師堂にて御住職が読経を行った後、

大師堂の灯明から親火に点火し送り火が始められます。

これにて登拝終了。

ここは楽にトレッキング出来るし、

景色がとても良いのでお勧めです。

ちなみに大文字山がある如意ヶ嶽以外の四山(妙法・舟形・左大文字・鳥居形)は入山禁止。

しかし大文字山も現在は一般人は点火当日は13時までに下山をし、

それ以降は全ての登山口に警備員を配して一切の当日登山を禁止しています。

これは危険防止の為とフラッシュや懐中電灯等の光により、

市内からの景観が悪くなるので禁止されたそうだ。

まずは私が行っていない場所ということで、

五山の送り火で有名な大文字山を軽くトレッキングから開始。

大文字山に登るには幾つものルートがありますが、

今回は銀閣寺の横から登るルートを選択。

車の駐車場は銀閣寺界隈に幾つかありますが、

少し高いので吉田神社近くの有料駐車場に停めました。

この辺りだと土日でも一日700円と格安なんで。

所在地:京都府京都市左京区鹿ケ谷菖蒲谷町

標高:466メートル

【登山道】

入口に自動販売機がありますので、

水分はここで買っておきましょう。

道が荒れてるのはここぐらいなので、

靴はスニーカーでも大丈夫です。

まぁ、登山靴の方が足は楽ですけどね。

平坦な道もあって楽です。

【千人塚】

戦時中にこの辺りから人骨が出てきたそうで、

それを供養するのがこの千人塚。

こんな所で人骨が出てくるとは。

多くの人骨は中尾城の戦いで死んだ兵士達のものだそうです。

【登山道】

楽ちんです。

【石段】

最後になかなかキツい石段が待っていました。(^^;

ここを乗り越えるともうすぐ到着です。

【紅葉】

【風景】

もうここまで来れば到着です。

ほどなくして到着。

私は30分程でしたね。

愛宕山に比べたら一万倍楽でしたよ。(^^

おー、初めて来たけどこんなに素晴らしいとは。

実に清々しく爽快。

何で今まで来てなかったのかと後悔したほど。

最高です。

平安神宮が見えます。

真如堂と光明寺も見えます。

【火床】

これが五山の送り火の火床です。

何でも消し炭というものがあるらしく、

厄除けや無病息災になるらしい。

その消し炭を和紙に包んで水引きで結んだものを、

玄関や門前に掲げる風習が京都では残っているそうです。

ちなみに大文字山の頂上はここではありません。

少し登る必要がありますが、

私は神社仏閣が無ければ頂上に興味が無いので行っていません。

【弘法大師堂】

お参り。

この大師堂を管理しているのが銀閣寺の横の浄土院で、

五山の送り火の際にはこの弘法大師堂にて御住職が読経を行った後、

大師堂の灯明から親火に点火し送り火が始められます。

これにて登拝終了。

ここは楽にトレッキング出来るし、

景色がとても良いのでお勧めです。

ちなみに大文字山がある如意ヶ嶽以外の四山(妙法・舟形・左大文字・鳥居形)は入山禁止。

しかし大文字山も現在は一般人は点火当日は13時までに下山をし、

それ以降は全ての登山口に警備員を配して一切の当日登山を禁止しています。

これは危険防止の為とフラッシュや懐中電灯等の光により、

市内からの景観が悪くなるので禁止されたそうだ。