大徳寺の次は遅めの昼食で妙心寺の花園会館へ。

花園会館にある花ごころさんの釜揚げ膳が好きでいつも食ってます。

【釜揚げ膳】

腹ごしらえを済ませ妙心寺を伽藍だけ参拝します。

所在地:京都府京都市右京区花園妙心寺町64

宗派:臨済宗妙心寺派

御本尊:釈迦如来

創建:暦応5年/康永元年(1342)

開基:花園法皇

開山:関山慧玄

【南総門】

【三門】

慶長4年(1599)建立の重要文化財。

【参道】

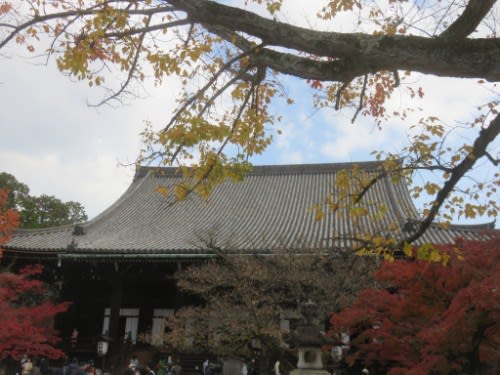

【仏殿】

文政10年(1827)建立の重要文化財。

【三門】

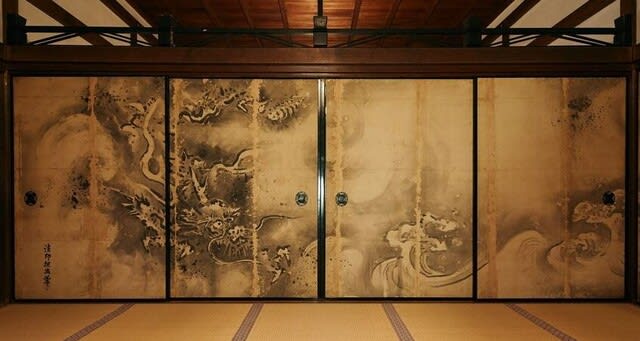

【法堂】

明暦3年(1657年)建立の重要文化財。

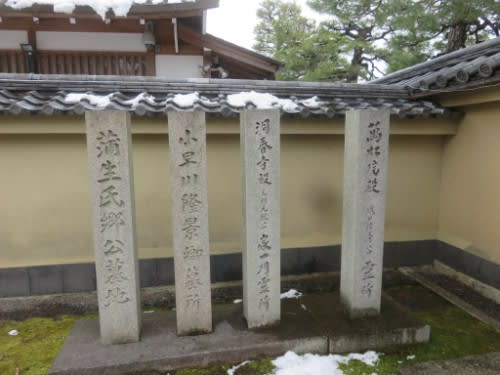

【玉鳳院】

こちらは非公開の塔頭寺院ですが、

以前、特別拝観した時に驚きました。

開山堂の横に武田信玄、武田勝頼、武田信勝、武田信豊の

供養塔が並んであるではありませんか。

まさかここで我が御屋形様である信玄公の供養塔があるとは。

驚いたとともに感動しました。

武田家の供養塔の横にもう二つ供養塔がありました。

良く見ると織田信長と織田信忠の供養塔。

戦国の覇権を争い武田家を滅ぼした織田家の供養塔が並んでいるとは。

京都の寺院はさすがに凄いな。

花園会館にある花ごころさんの釜揚げ膳が好きでいつも食ってます。

【釜揚げ膳】

腹ごしらえを済ませ妙心寺を伽藍だけ参拝します。

所在地:京都府京都市右京区花園妙心寺町64

宗派:臨済宗妙心寺派

御本尊:釈迦如来

創建:暦応5年/康永元年(1342)

開基:花園法皇

開山:関山慧玄

【南総門】

【三門】

慶長4年(1599)建立の重要文化財。

【参道】

【仏殿】

文政10年(1827)建立の重要文化財。

【三門】

【法堂】

明暦3年(1657年)建立の重要文化財。

【玉鳳院】

こちらは非公開の塔頭寺院ですが、

以前、特別拝観した時に驚きました。

開山堂の横に武田信玄、武田勝頼、武田信勝、武田信豊の

供養塔が並んであるではありませんか。

まさかここで我が御屋形様である信玄公の供養塔があるとは。

驚いたとともに感動しました。

武田家の供養塔の横にもう二つ供養塔がありました。

良く見ると織田信長と織田信忠の供養塔。

戦国の覇権を争い武田家を滅ぼした織田家の供養塔が並んでいるとは。

京都の寺院はさすがに凄いな。