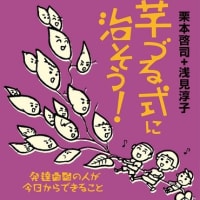

共同通信社の記者さんたちがお書きになった本「死刑でいいです」を読んだ。

17歳のときに実母を殺害し、更生施設でアスペルガー症候群の診断を受けながらもとくにそれに沿ったケアをされず、そのまま地域生活に移行し、二つ目の殺人事件を起こして死刑になった加害者の話だ。

出所後も福祉的支援を受けることなく、大阪で二人の女性を殺害し、現場に放火し、反省の弁を述べることなく、「死刑でいいです」と言いながら死刑執行された。

加害者に何らかの障害の鑑定が出た場合、鑑定結果を公表してほしくないという風潮も強い中、この本を出版されたことは勇気ある行為だっただろう。

加害者になる環境として「孤立化」というキーワードが心に残った。

発達障害業界内部の先生方は「つらい思いをしてきたから二次障害」という表現を使う。これは正直ぴんと来ないこともある。本当に虐待、イジメに近いことをされてきた人も多いとは思う。でも一方で、筋違いの恨みも多いのが現実。

けれども「孤立化」というキーワードは結構使える範囲が広い。たとえば福祉的ケアにつながることのできない特性を持つ人々が家族として集まってしまうと支援を受けられない状況が生じやすい。加害者の家庭もそうだった。

それに、筋違いのカンチガイを家族揃ってしていることもある。筋違いのルサンチマンを揃って抱いていることもある。家族全体で孤立して、家族の中にツッコミ係がいないと、カンチガイが膨らんでいく。社会との間に、齟齬が生じやすくなる。

「孤立化」というキーワードは、だから結構有効だ。

でも、もちろん自閉っ子ウォッチャーとしては疑問符つけたいところもある。インタビューされた「専門家」の方々の意見は、正直言って玉石混合。「犯罪と発達障害の関係においてフェアに論じている」と信頼を置く藤川洋子先生も登場していたが(ニキさんも藤川先生の著作は評価しているみたい)、ここに出てくるすべての専門家の意見が参考になるわけではない。

まあ、資料にはなるけど。

それと、この本の著者さんたちが提示している「解決法」は、正直大甘だと思った。たぶん、それほどの数の現場を知らないのではないか。あるいは「記者」として乗り込んでいくと、見えないものって多いのかも。現場もよそいきで待ってるでしょ。

行政がケアに乗り出すべきなのは当たり前である。でも「例外を良しとしない」行政と発達障害支援との相性は(通常)あまりに悪い。

実際には公務員が直接支援に当たっているわけではなく、社会福祉法人等の団体が発達障害者への支援を委託されている。

そしてそこの支援者の態度にはばらつきがある。発達障害者の特性を見つめ、「例外」を行政に認めさせる気概がある人と、当事者の状態をよくすることより行政ににらまれないことを重視し、当事者を犠牲にしても行政に歯向かわない人がいる。当事者の講演の窓口なんかやっていると、そういう法人による気質の違いは少しやりとりすればわかるものだ。どこの地域に住んでいるか、どのカウンセラーに当たるかで、運命が左右されてしまう現実がなんともやるせない。

私はある「先進地域」の発達障害者支援センターで、カウンセラーの人が当事者を小ばかにしたように「相談に来ても途中で立ち消えになる。ASDの人たちの話はまとまりがない」と言ったのを聞いてあきれたことがある。自分の問題を分析できないこと、それを伝えられないのがコミュニケーション障害であり、障害特性の一つなんだが。たんに聞き出すスキルさえ学ぼうとしないあんたの勉強不足じゃないの? 絵カードを使ってなんで泣いているか聞き出してきたD君ママのほうがずっとテクがあるぞ。

ここの運営者は長年自閉症支援に実績がある法人だし、このカウンセラー自身は留学経験があったり臨床心理士の資格があったりするらしい。それでもこの程度の人材しかいないのだ。絶望の末相談に訪れた当事者は、こういう支援者によって孤立感をより深めるだろう。

そしてもしかすると行政的には、このセンターは優秀だと見なされているかもしれない。なぜなら行政が評価するのは相談件数だったりするから。このカウンセラーのように、受け付けては途中で立ち消えになっていると、行政に報告する相談件数は稼げるね。問題は、血税を吸い込んでるだけで当事者の(そして社会の)役に立ってないことなんだが。

むしろ心ある支援者は、民間にいたりするよ。官にもいい人はいるが、歩留まりは悪いかもね。民の支援者は、本当に良質のサービスを提供したいからこそ、民でやっている部分もある。だからどっかに丸投げで委託するより、消費者主導で、そういう民のサービスにお金をつけたほうがいいんじゃないかと思う。それいゆさんなんかは、そういう事業を一部手がけているはず。

また、この本の中では自助活動が絶賛されているが、自助活動の限界はこの業界では周知の事実。この本の著者たちはたぶん珍しく成功した自助活動をたまたま取材したのだと思うが、そういうケースは必ずしも多くない。むしろ当事者同士って、こんがらがってしまうことも多い。スイートスポットが狭い同士だからね。その辺の本音は、藤家さんも新刊で語ってくれている。今回は藤家さんに「ほしい支援」と同時に「いらない支援」も語ってもらった。

だから「死刑でいいです」は一面は評価できる。でも私としては、ドキュメンタリーとしては面白く読んでも、ソリューションとしてはあまり真に受けない、と決めた。

要するに、他の多くの本と同じように、この本は使いようだな、と思った。ソリューションの部分を当てにしないのなら、興味深く読める本だったし、多くの人に読んでもらえたらいいなと思った。「孤立化を防ぐ」ことが多くのトラブルの予防になるのは確かだから。

はっきり言ってこういう問題を解決するには、著者たちが思っているよりずっとずっと専門性が必要なんだと思う。共同通信の記者さんたちが、イノー博士の講演聞きにくればよかったのになあと思った。

学校は、その子どもの可能性を信じて課題を与えているのに、「この子にはどうなのか。無理だ」とすぐ申し出る保護者。

やらなくてはいけないことを、しない我が子に「この子の心の中にしたくない何かがあるのでは。」とかばう保護者。

保護者が、一番我が子のことを心配しているからだとは思うのだけれども、この子の将来は「孤立化」していくんだろうなぁと思ってしまう。

社会の中で生きるという視点。これは、絶対はずせない。

孤立化にもいろいろな段階がありますね。

この死刑囚のように、まったくケアされないかたちもあれば

一応社会にはつながっているんだけど・・・という段階もあるでしょうね。

またお越し下さいませ。