2024年5月11日(土)、栄中日文化センター主催、「歩いて巡る東海の古城史跡」(2024年4~6月)「伊勢桑名城と城下町散策」へ行ってきました。

講師は七種英康先生です。その様子を、数回にわたって紹介します。

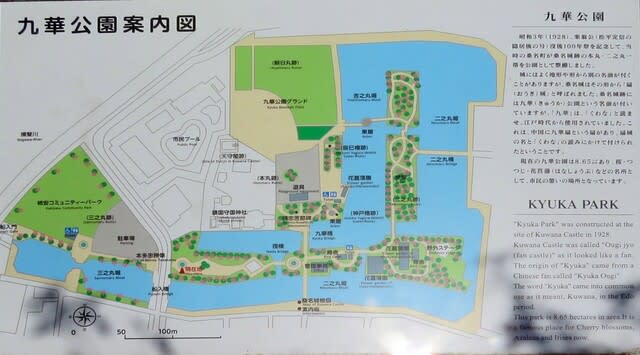

今回は、桑名城本丸(九華公園)です。

前回紹介した忠勝像をあとにします。

北は左側です。

文字起こししてみましょう

九華公園

昭和3年(1928)、 楽翁公 (松平定信の隠居後の号) 没後100年祭を記念して、当時の桑名町が桑名城跡の本丸・二之丸一帯を公園として整備しました。

城にはよく地形や形から別の名前が付くことがありますが、 桑名城はその形から「扇(おうぎ) 城」 と呼ばれました。 桑名城跡には九華 (きゅうか) 公園という名前が付いていますが、 「九華」 は、 「くわな」 と読ませ、江戸時代から使用されていました。 これは、中国に九華扇という扇があり、 扇城の名と 「くわな」 の読みにかけて付けられたということです。

現在の九華公園は8.65 あり 桜・つつじ・ 花菖蒲 (はなしょうぶ) などの名所として、市民の憩いの場所となっています。

KYUKA PARK

九華は「くわな」と読んでいたのですね。

文字起こししてみます。

桑名城の沿革

戦国時代、この付近には伊藤氏が支配する東城と呼ばれる城がありました。戦国末期、桑名地方は信長に平定され、信長の家臣滝川一益(かずます)の支配を受けました。豊臣秀吉の時代には 一柳右近や氏家行広が治めました。

桑名城に初めて天守閣が築かれたのは文禄四年(一五九五)で、伊勢神戸城 (現在の鈴鹿市神戸)の天守閣を移したといっわれています

桑名に本格的な城郭が築かれたのは慶長六年(一六〇一)です。徳川家康は関原の戦いの翌年、徳川四天王の一人で腹心の本多忠勝を桑名に配置しました。忠勝は東城があった所を中心に縄張りを行い、近世城郭を造りました。

同時に城下町の整備も行い、大田川・町屋川の流れを変えて外堀に利用し町の守りとしました。忠勝の行ったまちづくりを「慶長の町割り」と呼びます。

桑名城は揖斐川を利用した水城で、城内から船で川に出ることができました。天守閣は四重六層の勇壮なものでしたが、元禄十四年(一七〇一)の大火で焼失し、以後は再建されませんでした。門や櫓の数は多く、享和三年(一八〇三)の記録には、本門や路地門などを合わせて六十三ヶ所、櫓は九十五カ所とあります・

しかし、幕末戊辰の役(一八六八)の時、桑名藩は旧幕府方に付き、藩主松平定敬 (さだあき)は東北地方を転戦し、最後は五稜郭で降伏しました。その間に国元は新政府軍に降伏し、無血開城して市内は兵火を免れました。新

政府軍は天守閣の代わりになっていた三重の辰巳櫓(たつやぐら)を焼き払い、桑名城落城のしるしとしました。その後桑名城の石垣は取り払われ、四日市築港の資材とされました。

航空写真です。

橋を渡り、本丸に入ります。

奥は二の丸跡です。

「三重県指定史跡桑名城址」の碑です。

神戸(かんべ)櫓跡です。思ったより小ぶりでした。

説明をお読みください

説明部分を文字起こししてみましょう。

戦国時代、この付近には伊藤武左衛門(ぶざえもん)が治める東城(ひがしじょう)があったとされる。織田信長の伊勢侵攻の時、伊藤氏は降伏し、東城は廃されたものと思われる。

文禄の頃(1592~1596)一柳直盛(ひとつやなぎ)が城主となると城郭が築かれ、その時伊勢神戸城(かんべじょう) (現在の鈴鹿市神戸)の天守閣を移したといわれている。

江戸時代、初代藩主本多忠勝は城を拡張し、本格的な近世城郭を築いたが、神戸城の天守閣は櫓としてそのまま残され「神戸櫓」とよばれた。

鎭國守國神社です。鎭國 とは松平定綱のことです。

桑名城址の中にある鎭國守國神社は、もとは天明4年(1784)白河(現福島県白河市)城内に松平定綱(鎭國公)を祀ったのが始まりで、文政6年(1823)白河から桑名へ移封にともない当社も桑名城本丸に移りました。幕末の桑名藩の歴史を見つめてきた神社です。

ご祭神は、鎭國大明神(ちんこくだいみょうじん)従三位松平越中守定網公

守國大明神(しゅこくだいみょうじん)正三位松平越中守定信公・樂翁公 です。

動画です。

桑名観光 鎮国守国神社へ行ってきました。

そしてここが天守跡。四重六層でしたが、壊されて、石垣のみ積み上げ直したものだそうです。

松平家、徳川本家、本多家との関係がわかります。

九華天神の神牛像です。

「諸戸家」が奉納しています。地元への影響力がわかります。

辰巳櫓跡です。

文字起こししてみましょう。

桑名城本丸の東南角にあり、三重櫓であった。

元禄十四年(1701) 天守閣が焼失し、再建されなかったので、以後はこの辰巳櫓が桑名城のシンボル的存在であった。このため、明治維新の時、降伏のしるしとして新政府軍に焼き払われた。

現在大砲が置かれているが、由来等は不詳。

理由はわからないそうです。

動画です。

三重県の城・桑名城跡(城跡は見事に公園化され・・・櫓跡のあの大砲はなんなのかな?)

桑名城(三重県)の歩き方 〜徳川四天王の一人、本多忠勝のお城を訪ねます。〜

「桑名城跡」空から見るとよく分かる、近世水城(三重県桑名市)

【三重県の歴史】戦国時代、"三重"では何が起きていた? 伊勢長島一向一揆、天正伊賀の乱… 伊勢や伊賀の反信長勢力とは?

明日に続きます。

桑名城 -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-

このブログでの他のシリーズは・・・

ベトナム・ホーチミン みてある記 -1- タイ・バンコク 見てある記-1- シェムリアップみてある記 -1- 香港に来ています 台湾レポート-1- 平成25年度北方四島交流訪問事業 -古釜布湾- 函館 京都散策 さわやか中欧 見てある記 -1- 美濃 見てある記 -1- 東京散策 みちのく三陸海岸 見てある記-1- 滋賀探訪 新城FWに参加しました-1- 碧南FWへ行ってきました -1- 安城へ行ってきました1 -本證寺- 「勝鬘寺と大久保氏ゆかりの上和田城址」(岡崎市)-1- 北陸探訪 -1- 剱神社 近江FW 長久手FWへ行ってきました -1- 遠州FW -1- 小牧FW -1- 末森城周辺FW-1- 「宮宿」-1- 大野城・大草城-1- 「鳴海宿」-1- 富士周辺五名城と諏訪の旅-1- 犬山城周辺 -1- 近江FWⅡ 安祥城周辺-1- 「有松宿」-1- 堀川七橋めぐり-1- 松平郷周辺FW -1- 桑名城 -1-

「社楽の会」HP:中国ODAみてある記 韓国研修・その2 ブリスベン