映画「イブ・サンローラン」を観る。何年か前話題になったピエール・レネ主演のものではなく、サンローラン本人が出ているドキュメンタリーである。

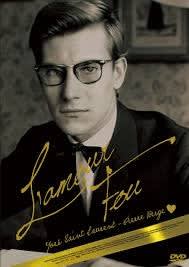

これが、若い頃のサンローラン。(ほんのちょっとだけだけど)アルセーヌ・ルパンを連想していまいそうな、フランスのダンディぶり。この映画では、サンローランのデザイナー人生としての物語が縦糸に、彼が死んでしまった後、終生の伴侶だったピエール・ベルジェがイブの膨大な美術品をクリスティーズの競売にかける様子が横糸に描かれている。

19歳で、クリスチャン・ディオールに見いだされ、21歳で初のコレクションを成功させるなど、生涯輝かしい栄光に包まれていたかのように見えるサンローラン。そして、それは事実なのだが、その栄光と背中合わせに、彼がどれほどの苦悩を味わわなければならなかったか……。

それは、最初のコレクション発表の時、顔を合わせて以来、強い愛と理解で結ばれたピエール・ベルジェの存在があったとしても、救われるものではなかった。コレクションで新しく斬新なファッションを発表し続けなければならない、という重圧の下で、次第にサンローランは追いつめられ、ドラッグやアルコールに入りびたるようになってゆく。

もともとサンローランは、内気で神経の鋭敏な人間だった。だから、若い頃アルジェリア戦争に従軍させられた時も、重い神経症を患い、精神病院の独房で過ごさねばならなかったほどなのだ。

そんな彼の救いであり、生きる力でもあったのは、美術への傾倒だったのかもしれない。映画の画面には、パリのアパルトマンの他、モロッコはマラケシュのカラフルな色彩に満ちた豪邸、ノルマンディーの静かな田舎屋敷が入れ替わり、あらわれる。この三つの家が、すべてサンローランの家であり、彼はそれらを行ったり来たりして過ごしたのだが、「さすが、ファッション界の帝王」と思わせられる、インテリアの素晴らしさ!

競売にかけられる、それらの美術品が、運び去られてゆくのを見ながらベルジェは言う。「美術品がなくなってゆくのを見るのは、そんなにショックなことでないよ。それより、ずっと共に生きた人間が、もういないというのは特別なことだ。私は彼と五十年も一緒にいた。その死も看取った」と。

そう。イブ・サンローランという輝かしいデザイナーの名ばかりが記憶されがちだったが、このベルジェの存在を抜きにして、サンローランがかくも歴史に名を刻む芸術家となることはなかったに違いない。ヒステリックで、神経が脆いスターデザイナーを、彼が支え、導いたからこそ、このレジェンドがあるのだ。

全編、ベルジェの回想と、彼がサンローランの美術品の行方を見届けることに集点が置かれているのだが、ベルジェが語る言葉が、深く詩のようで、心の奥にしみた。「表面だけ見れば、栄光に包まれた素晴らしい人生だったと思うかもしれない……とんでもない。イブが幸せそうにしていたのは、年に2回、コレクションの最後、ランウェイに出て、皆の祝福を受けている時だけだった。その晴れやかな気分は長くは続かない。その夜か、翌朝には憂うつに囚われてしまう」スターと呼ばれる人たちの人生が、華麗さと引き換えに、何と過酷なことか、と慄然としてしまった。

サンローランという伴侶を失った後、遺品の整理という仕事を終え、パリのカフェに一人立ち寄るベルジェの姿。彼もすでに、孤独な老人である。最後のシーンは、(多分、モロッコの家だと思うが)大きなガラス張り窓のある部屋で、ヤシや熱帯の樹が茂る庭園を背景に、沈んだ表情のベルジェの横顔のクローズアップで終わる。その目には、自らの終焉をも見届ける人間の、万感の思いが籠っている――深く、心に残るラストシーンだった。