NHKの衛星放送で、映画「アンネの日記」を観る。1959年作の古い映画である。

実を言うと、私は小学生の頃から、このミリー・パーキンスがアンネを演じる作品を観たいと願い続けてきたのだが、ずっと果たせずにいた。だから、この機会にようやく観ることができて、うれしい。

ただ正直言って、物語としては以前観た「アンネ・フランク」の方がだいぶ面白い。アンネを演じる少女の顔も、あちらの方が似ていたし、鮮やかなカラー映像で綴る物語も、起伏があった。

こちらの「アンネの日記」は、最初、アウシュビッツからただ一人だけ生還できたオットーが、自分達が隠れ住んでいたアムステルダムの隠れ家へやってくるところから始まる。彼ら一家を支援していたミープとクヌルプの二人が、オットーを出迎え、ミープはアンネが綴っていた日記を手渡す。

ここから一転して、物語は隠れ家での生活を克明に追い続ける。モノクロームの映像に、アンネ一家とペーター達ファン・ダーン一家、そして歯科医のデュッセドルフが息を潜めて生活する様が、延々とつづられる様は、正直、見ているこちらも狭苦しいところに、閉じ込められそうな気分になってしまうほど。 その一方、アンネ達の生活・会話が舞台演劇を見ているような気持にさせられてしまったのは、なぜなのだろう?

私は、アンネの隠れ家を訪れたことはないので、現実のそこが、どれほどの空間を持っていたのかは知らない。けれど、香辛料の会社の二階に、本棚を見せかけにして、密かな隠れ家があったという事実――そこに、二家族と独身の男が住んでいたというのは、息も詰まるような現実だったに違いない。

おまけに、アンネはなぜか彼女の姉マルゴーと部屋を共有するのではなく、転がり込んできた歯科医デュセルドルフ氏と同じ部屋を使わねばならなかった。いかに非常事態だったとしても、十三、四歳の女の子と、おじさんをルームメイトにするとは……。ペーターとデュッセルドルフ氏を同じ部屋にするわけにはいかなかったのだろうか? と私は、つい考えてしまう。

1959年製作の映画であり、第二次大戦中の記憶もまだ遠くない頃なので、作中で描かれた人間模様、事件はほぼ史実に沿ったものだろう。だから、後半、アンネとペーターが心を通い合わせてゆく中で、隠れ家の人たちの不満や怒りが暴発する様は、見ていて「それが、人間というものだよね」と思う反面、心を刺すような痛みを感じる。例えば、ペーターの母親のファン・ダーン夫人が、ミープが差し入れてくれた貴重なケーキを切り分けようとしたところ、デッセルドルフ氏が「あんたじゃだめだ。フランク夫人に代わってもらえ」という。

ファン・ダーン夫人は、彼女の夫の部分だけを、皆より大きく切り分けるだろうから、と彼は言うのだが、この太ったファン・ダーン氏は真夜中、子供たちのためのパンをこっそり食べるという事件まで起こす。この時、普段の節度を失い、怒り狂ったアンネの母は、ファン・ダーン氏に向かって「もう我慢ならないわ。出て行ってちょうだい」と絶叫するのだが、飢えや感情の行き違いをめぐって、こんなことは何度も起こっていたのかもしれない。

だが、物事には、何事も終わりが来る。しかし、アンネ達にとって、それは自由と解放への道ではなく、ある日、突然、隠れ家の前に止まった親衛隊の車の止まるブレーキ音だった。

そのことを悟った、隠れ家の人々の顔を、恐怖とあきらめの表情がよぎる。きっと、胸の張り裂けるような、恐ろしく悲しい瞬間だったに違いない。今から、八十年も前、ヨーロッパの片隅では、こんな悲劇が繰り返されていたのだ。

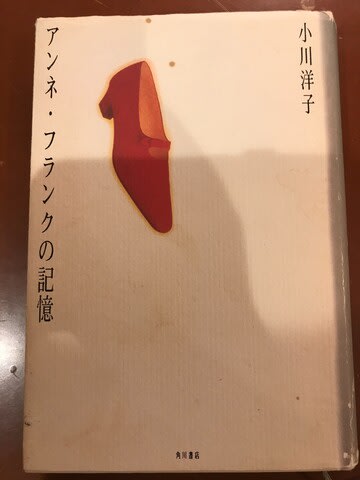

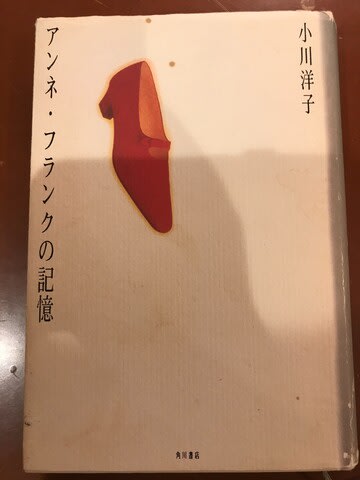

これも、アンネ・フランクを巡る、素晴らしい本。アンネの生きていた当時を蘇らせるような、迫真力に満ちたルポルタージュなのだが、何度読んでも、心に響く。

作家小川洋子さんの朗読会に参加した時、この「アンネ・フランクの記憶」の本にサインしていただいたことも懐かしい思い出。それも、ずっと昔のことなのだなあ。