今年1月17日に、国際地質科学連合により77.4万年前から12.9万年前の期間の地質時代の名称としてチバニアンが命名された。ご存じの方も多いと思うが、千葉県養老川沿いにある露頭は、地球の磁気極が反転した最も現在に近い時代を挟んだ地層が連続して見られる場所として認められ、それに続く時代を示す名称に下の表にみられるごとく、千葉県の名前が登録された。

ちなみに、下のほうにアキタニアンという名前が見られるが、こちらはフランスの地名アキテーヌに由来するもので、日本の秋田県とは無関係である。

国際層序委員会作成の「国際年代層序表」から一部を抜粋

地球の磁気極が反転するという話は、にわかに信じがたいものではあるが、この千葉県の露頭だけではなく、世界各地で採取された岩石の残留磁気の向きを測定することで、これまでに、過去

360万年の間に11回は地磁気逆転が起きていたことが確かめられている。

今回、この千葉県にある地層はイタリアの地層と競争したと伝えられているが、最終的に千葉県の地層が採用されたのは、現在の地磁気の方向を示す地層と、これと逆転した方向の地磁気が存在していたことを示す地層との間に明確な境界を示す火山灰(白尾火山灰)の層があり、この層を放射線年代測定することで、地磁気逆転の時期を正しく特定できたことも、選定の理由として挙げられている。

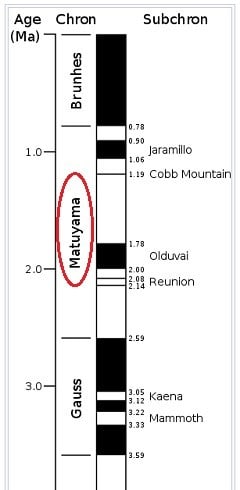

地球磁場が過去に何回も逆転していたという事実が判ったのは、それほど古い話ではない。この事実の発見には京都大学の松山基範教授(1884.10.25 - 1958.1.27)の貢献が大きく、その功績が評価され、地球磁場が反転した時代区分につけられている名称に、Matuyamaという名が、かのガウス(Gauss)と並んで残されている。今回のチバニアンと共にとても喜ばしいことである。

地磁気極性の年代表の「逆磁極期(259万年前~78万年前)」に、松山基範教授の名前が見られる(ウィキペディアの表から一部を抜粋)

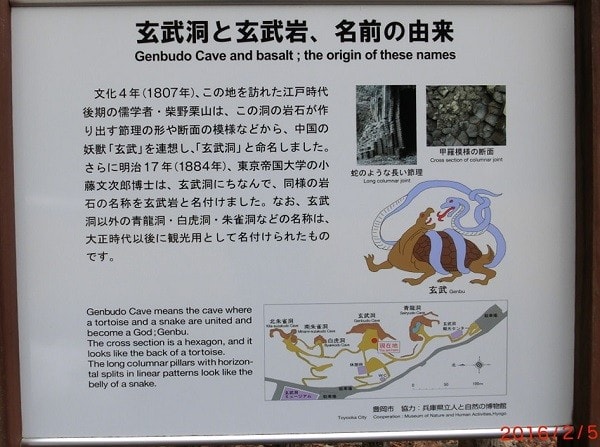

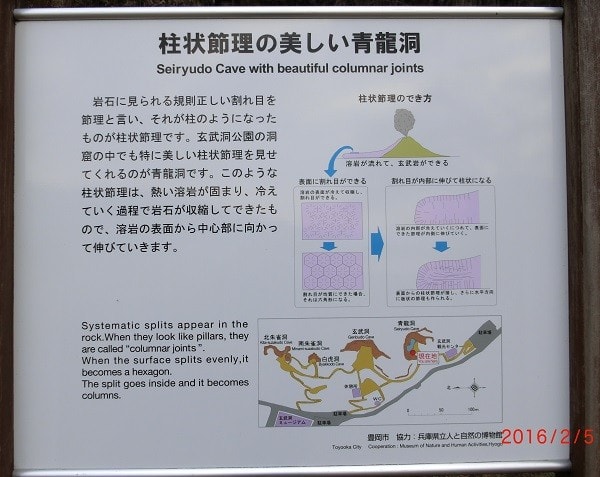

松山博士が最初にこのことに気が付いたのは、1926年に兵庫県にある柱状節理で有名な玄武洞(1931年天然記念物指定)の溶岩の残留磁気を調査していた時とされる。

私が玄武洞の現地に久々に出かけたのは、今から4年ほど前の2016年のことであったが、地元のボランティアガイドの説明を受けながら、玄武洞をはじめとする4か所の柱状節理を順に見学した。

規則正しく積み上げられたような六角形、板状の玄武岩は以前は石垣などの用途に便利なためここから運びだされ、その跡は現在も城崎温泉の街中を流れる大谿川の両側の護岸の石積みにもみることが出来るといった説明と共に、この玄武岩の残留磁気を研究した松山博士のことも、この時ボランティアガイドさんから教えていただいたのであった。

岩石に残されている磁気の研究という話は、実は私には多少馴染みのあるものであったので、この時の話はとても興味深く、また懐かしく聞いた。

玄武洞(2016.2.5 撮影)

青龍洞(2016.2.5 撮影)

玄武洞の石が護岸壁として積みあげられた城崎温泉街を流れる大谿川(2016.2.4 撮影)

玄武洞に設けられていた説明板(2016.2.5 撮影)

さて、岩石磁気の話であるが、私の通っていた大学の学部・学科には川井研究室という岩石磁気と超高圧発生装置を使って物性を研究する研究室があった。私自身は別の研究室を選んでいたが、川井直人教授の楽しい講義は聞く機会があったし、数名の友人はこの川井研究室に所属していたので、時々覗きに行ったこともあった。

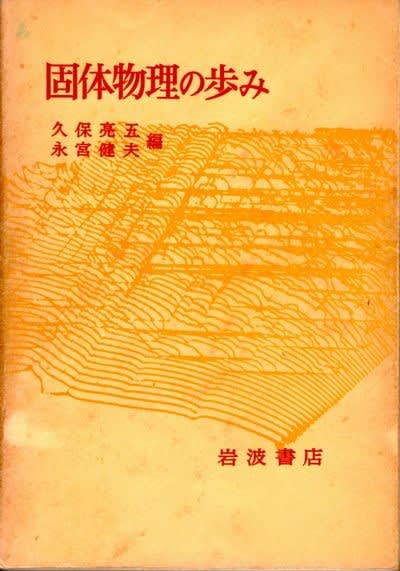

今回チバニアンの話題に接し、岩石磁気について書かれていた古い本のことを思い出して、あらためて読んでみたところ、忘れていたことなどが書かれていて、懐かしく、50年ほど前の当時の地磁気発生メカニズムの理解や、その逆転現象の歴史を岩石磁気を手掛かりに解明していった研究に関する理解を得ることができるので、ここに書きとどめておこうと思う。

その本は「個体物理の歩み」(久保亮五、永宮健夫 編 1965年 岩波書店発行)で、私の通っていた新設間もない学部・学科の研究室の研究内容に関連することが多く書かれている本であった。目次を見ると次のような各章の内容と執筆者名が並んでいる。

「個体物理の歩み」(久保亮五、永宮健夫 編 1965年 岩波書店発行)の表紙

・個体物理の話・・・久保亮五

・極低温の世界・・・久保亮五/菅原 忠

・磁性体の物理学・・・永宮健夫

・個体スペクトロスコピー・・・伊藤順吉

・結晶転位と物性物理学・・・鈴木 平

・固態エレクトロニクス・・・高橋秀俊

個体物理というと堅苦しい内容が多くなるが、その中にあって、岩石磁気に関する説明は、「磁性体の物理学」の章の中で「岩石磁場と地球磁場」の項として取り上げられていて、この章を担当している永宮健夫教授はとても平易な文章でこの項を書いておられるのでなじみやすい。一部を紹介すると次のようである。

「7月の暑いある日、いつものように筆記係りの望月和子さんをつれて、京大地質鉱物教室の川井直人さんをお宅に訪れた。暑い、暑い、といいながらお話をきいているうちに、お話に引込まれて暑さを忘れていった。・・・

地質学者の話は物理学者の話よりもスケールが大きい。そこでまず物理学者に親近感の多い岩石磁気の話から始めて、次第に大きな話に移っていただく。

1 磁化の逆転(以下、K:川井直人教授、N:永宮健夫教授)

K 岩石の中には弱い永久磁気をもったものがありますが、その磁化の方向はその岩石ができたときの地球磁場の方向を記録しているであろうという考えから、過去の長い間の地磁気の歴史をしらべるという試みが古くからありました。1853年にはイタリアの MELLONI という人がイタリアの溶岩流の磁気を調べています。熔岩の磁化方向はそれが固まったときの地磁気の方向を記録していると考えられます。少しおくれて GHERARDI(イタリア)もこの方面の仕事をしいています。日本では中村清二先生が三原山の爆発の時に火山弾の磁気を調べられ、火山弾が冷えたときにはその位置の地球磁場の方向に磁化されるという事実を発見しておられます。私の先生の松山基範先生は、日本、朝鮮、満州に重力の測定にいかれたついでに、熔岩流を採集されましたが、その中には地磁気の方向と反対方向に磁化した岩石もあることを発見されました。それは1925年(原文のまま)です。この岩石は第三紀の終わりから第四紀にかけて、つまり今から2000~3000万年前にできたものなので、先生はその時代には地球磁場が現在とは逆転していたと推論されました。

N NEELさんの1951年の論文をみますと、BRUNHES という人が1906年に中新世の岩石に逆転したものがあることをみつけたのが最初だと書いてあります。また GELLETICH(1937)は3~5億年昔の火成岩の磁化が逆転していて、それよりも古い時代と新しい時代の岩石が正常な方向を向いていると報告しているそうです。したがって4億年前と3000万年前の頃は地球磁場が現在の磁場と逆転していて、その間とそれより前と後とは今の地磁気と同じ方向を向いていたということになります。・・・

N 磁場の中で岩石が高い温度から冷えていくと、磁場と逆の方向に磁化される場合もあるという理論を NEEL さんが出したのは1951年の始めで、永田武さんが榛名山の熔岩を実験室にもってきて、一度熱してから磁場をかけながら冷やし、残留磁化が磁場と反対方向に向くことを観測して、NEEL の理論を実証し、Nature に発表したのが1952年となっています。

K ・・・永田先生の実験は秋本俊一氏と上田誠也氏がひきついでおられ、私も一時お手伝いしたことがあります。磁場の中でひとりでに逆転した磁化ができることのメカニズムは次の通りです。

岩石の主体は磁性をもたない成分ですが、その中に強磁性をもった二つの相が存在しています。冷えていく途中で温度がその一つの相のキュリー点を通りすぎると、その相は磁場の方向に磁化されます。さらに温度が下がって、もう一つの相のキュリー点に達すると、そのときには第一の相の磁化によって強い反磁場ができているため、第二の相は磁場と反対方向に磁化されます。室温に達したとき、第二の相の磁化の大きさが第一の相の磁化の大きさを越えているような場合には、岩石は全体として外磁場と反対の方向に磁化していることになります。

N 現在、熱残留磁気の反転の機構として、そのほかにはどういうものが考えられていますか。

K ・・・二つの逆向きに磁化した相があって、永年の間に地磁気の方向を向いた相がとけてなくなり、反対向きにむいた相だけが残るという場合がその一つです。・・・

N 川井さんの実験で、冷えていく途中で2相分離がおこり、熱残留磁化がいろいろ複雑な様子を示すような場合があったと記憶しますが、あれはどういう物質でしたかしら。

K マグネタイト(Fe3O4)とウルベスピネル(TiFe2O4)の固溶体です。これは温度を下げると2相に分かれます。マグネタイト側の相はキュリー点が高く、ウルベスピネル側はキュリー点が低いのです。冷やしていく速さや、一定温度に放置しておく時間によって析出の様子が変わります。この場合も、こういう化学変化という点を別にすれば、逆転の機構は永田さんの2成分系と同じです。・・・

2 イギリス学派

N 少し話題を変えまして、川井さんは最近 London に半年ほどおられましたが、イギリスの岩石磁気の研究の様子はどうですか。

K ・・・最近の世界の岩石磁気の研究はイギリスが中心になっているのではないかと思います。 BLACKETT さんは、ご承知かもしれませんが、宇宙線の中に陽電子を発見した一人で、ANDERSON につづいてノーベル賞をもらった人です。宇宙線の研究から天体の磁場に興味をもちはじめ、”回転には磁気が伴う”という論文を発表しましたが、彼自身その仮説を実証しようとして実験を試みました。そのために非常に精密な磁気測定装置をつくり、物体を回転して磁気が発生するかどうか調べたのですが、その結果はネガティブでした。しかしその機械が非常に精密なものであったので、それを使って岩石磁気の研究を始めたのです。現在イギリスで使われている岩石磁気測定装置はぜんぶ BLACKETT 型のものです。・・・

N 川井さんの機械は10のマイナス7乗ガウスまで測れるとお聞きしましたが、それとどちらが精密ですか。隣の部屋の人の靴の裏の鉄片が邪魔になるほど敏感だということでしたね。

K 先生はよく記憶されていますね。私の機械も同じくらいに精密です。・・・

N 川井さんが集められたある種の岩石は、何百年かでその磁化方向を地磁気の方向に向けたという事実がありましたね。

K それはチタノ・マグネタイトです。房総半島から200~300石とってきて測ってみましたが、はじめの1年で磁化の向きがうんと変り、その変化は時間のlogに比例します。墓石と建物の礎石をしらべましたが、それらはおかれた年代がわかっています。おかれたときには at random (無秩序)におかれたでしょうが、現在の状態をしらべると北向きの成分が時間の log に比例して増しています。

N それはどういうメカニズムによるのですか。

K やはり熱運動や何かのショックで、地磁気と反対の方向に向いた強磁性粒子が地磁気の方向を向くためです。

N BLOCH 先生と雑談しているときに、BLOCH は”日本は地震が多いからそのショックで磁化の向きが変わるのだろう、地震地帯の岩石とそうでない所の岩石を比較してみたらおもしろかろう”といっていましたよ。

3 地磁気の原因

以上に地球磁場が昔から今日までの間に反転したかもしれないという話が出たので、地磁気の起源について概要を伺った。これも主としてイギリス学派の研究である。

K 地球の中心に向かって約290km までは mantle といってMgやFeのケイ酸塩からできており、これは電気の不導体です。その内側は核(core)とよばれ、おもに液状の Fe、Ni からできています。その半径は3500㎞です。両者の境界は200万気圧、3000°K の状態にあります。核のFe、Ni は温度が高いので強磁性を失っており、地磁気の原因にはなりません。したがって、核に電流が流れていることによって地磁気ができていなければならないのです。導体の中に発生した電流は、導体が止まっていればやがては消滅しなければなりませんが、地球の核のように大きなものですと、消滅するまでに10^5年ほどかかります。実際には核を形成している液体は運動しています。地球中心部に放射性物質によって熱が発生し、そのために核の液体は中心から外部に向かって対流を起こしています。地球の表面からみると、この対流のわき口と吸込口には、磁場の吸込みとわき口が見えます。・・・

事柄は大変複雑になりますが、流体と電磁気の基本の方程式を組み合わせて問題を解きますと、何かの原因で最初に存在した僅かな磁場が生長して安定な双極子磁場を作るということが示されます。

N するとその安定磁場は永久に変わらないことになりますか。

K ところが地球は歳差運動をしています。つまり地磁気が振れているわけです。この歳差運動の速度が大きくなると、核の対流に狂いがおこり、磁場が反転するような状態になることも考えられています。

N 大変おもしろいことですね。」

本では以下、”極の移り歩きと大陸の漂流” の話へと展開していくが割愛する。本項の最後のところで永宮教授は次のように述べている。

「何億年かの歴史を伺ってみると、いまさらながら物理学者の扱う時間の短さを感じないではいられない。物理の実験はたいてい数時間のうちに終わってしまう。短いほうは10のマイナス何乗秒という所を扱うが、長い方は知れている。もし1年に1こまのスピードで8ミリ映画に富士山を収めたら? と考えてみたが、映写機のおき場所に困るだろうと思った。・・・」

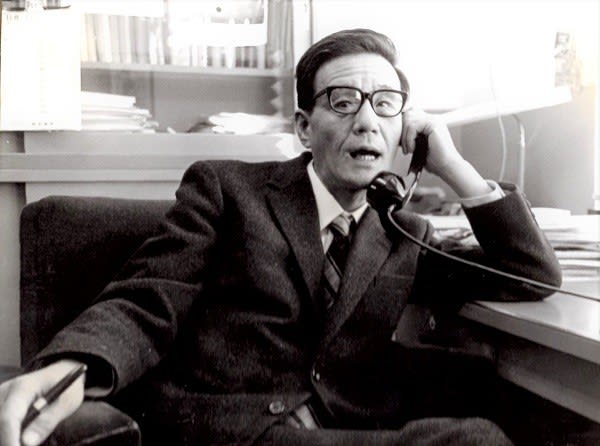

最後に大学の同窓であった I さんと私が学科の卒業アルバム用に撮影した永宮健夫教授と、川井直人教授の写真をご紹介して本稿を終わる。

永宮健夫教授(1910.6.1 - 2006.6.3, 1969年春 筆者撮影)

川井直人教授(1921 - 1979.7.3, 1969年春 I氏撮影)