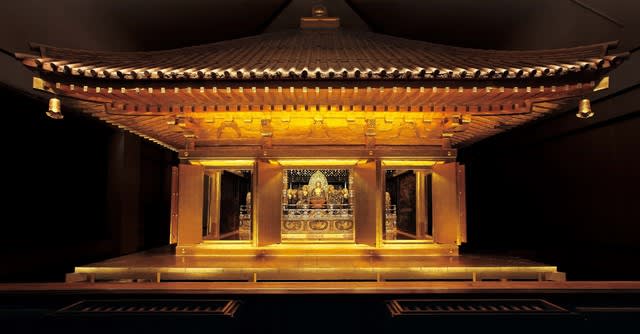

マルコ・ポーロの「東方見聞録」に、ジパングはカタイ(中国大陸)の東の海上にある島国で莫大な金を産出し、王の宮殿は金でできていると書かれていますが、マルコ・ポーロの話は奥州藤原氏の平泉の中尊寺金色堂がモデルとされます。

奈良時代までの日本は金を産出しておらず、749年に百済王敬福の奥州で砂金が発見されたと云う記述が残っており、8世紀後半からは渤海・新羅などへ輸出され、遣唐使の滞在費用に砂金が持ち込まれて後の「黄金の国」のイメージが作られました。

奥州藤原氏は前九年の役・後三年の役の後の1087年から源頼朝に滅ぼされる1189年まで、平泉を中心に東北地方一帯に勢力を張った豪族です。産金による経済力を背景にした平泉文化が栄えました。

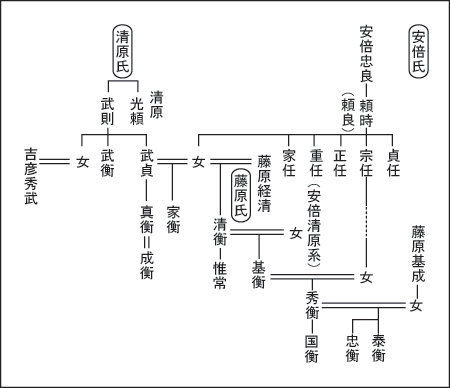

奥州藤原氏の遠祖である藤原頼遠は諸系図によると「太郎太夫下総国住人」と記され、陸奥国に移住した経緯は分かっていません。父の藤原正頼が従五位下で頼遠が無官であることから、平忠常の乱で忠常側についた頼遠が罪を得て陸奥国に左遷され、多賀国府の官人となったと推測されています。

頼遠の子経清の代には亘理地方に荘園を経営するなど勢力を伸し、経清は陸奥奥六郡を支配する豪族安倍頼時の娘を娶って、安倍氏一門の南方の固めとなっていました。

奥州藤原氏が藤原氏の係累かどうかは長年疑問符がつけられていましたが、経清は五位以上の藤原氏交名を記した1047年の「造興福寺記」に名があり、藤原摂関家から一族の係累と認められていたことが確認できます。

東北地方は弥生時代以降も続縄文文化や擦文文化に属する人々が住むなど、関東以南とは異なる歴史をたどりました。中央政権の支配も強くは及んでおらず律令制の時代には陸奥国と出羽国が置かれ、俘囚と呼ばれた蝦夷の人々と関東以南から移住して来た人々が入り混じって生活していました。

11世紀半ばの陸奥国には安倍氏、出羽国には清原氏という強力な豪族がいました。安倍氏の出自については不明で「平泉雑記」が伝える神武天皇の東征に抗した長脛彦の兄の安日彦の津軽亡命をもって安倍氏の発祥とする説、奥州に下った中央豪族の安倍氏のいずれかが任地で子孫を残した説、朝廷に従った蝦夷とする説があり、太政官符に「故俘囚首安倍頼時」との記載があります。

当時陸奥6郡を支配し勢力のあった安倍頼時が国府に貢賦を納めず、徭役も務めないため、陸奥守藤原登任、秋田城介平繁成らが討伐に当たりましたが果たせず、朝廷は1051年源頼義を陸奥守に任じて追討を命じました。

頼時は一時帰服しましたが、頼義の任期終了間際の1056年に反乱を起し衣川に拠りました。頼義は重任して安倍氏征伐にあたり翌年頼時を敗死させましたが、頼時の子貞任を中心に安倍氏の結束は堅く頼義らの苦戦が続きました。出羽の俘囚清原光頼、武則らの応援を得て1062年ようやく貞任を倒し、この乱を鎮定しました。前九年の役です。

この役の前半安倍氏の当主であった頼時は1057年に戦死し、その子の安倍貞任が1062年に敗死して安倍氏は滅亡しましたが、頼時の娘の1人が亘理郡の豪族藤原経清に嫁ぎ男子をもうけていました。

経清は前九年の役の終に安倍氏に加担したため頼義に捕えられて斬られましたが、その妻(頼時の娘)は、頼義の3倍の兵力を率いて参戦して戦勝の立役者になった清原武則の長男武貞に再嫁することになり、安倍頼時の外孫である経清の息子も武貞の養子となり長じて清原清衡を名乗りました。

1083年清原氏の頭領の座を継承していた清原真衡(武貞の子)と清衡、その異父弟の清原家衡との間に内紛が生じます。この内紛に源頼義の嫡男義家が介入し、真衡の死もあって一旦は清原氏の内紛は収まります。

義家の裁定で清原氏の所領だった奥六郡が清衡と家衡に3郡ずつ分割継承されましたが、これを不服とした家衡が清衡との間に戦端を開き、義家はこの戦いで清衡側につき家衡を討ちました。後三年の役です。

真衡、家衡の死後、清原氏の所領はすべて清衡が継承し、実父経清の姓である藤原を再び名乗り藤原清衡となりました。これが奥州藤原氏の初代です。清衡は朝廷や藤原摂関家に砂金や馬などの献上品や貢物を欠かさず、中央からの国司を受け入れ、朝廷は奥州藤原氏の事実上の奥州支配を容認しました。

奥州藤原氏は朝廷における政争には関わらず、源平合戦の最中も奥州17万騎と云われた強大な武力を背景に政治的中立を守り、平穏の中に独自の政権と文化を確立します。清衡は1094年頃平泉に居を移し政治文化の中心都市の建設に着手、壮大な中世都市平泉の原型をつくり奥州藤原氏100年の栄華の基礎を築きました。

1105年清衡は中尊寺を興し1124年金色堂を建立しました。屋根・内部の壁・柱などすべてを金で覆い、奥州藤原氏の権力と財力の象徴と云われますが、清衡の中尊寺建立の趣旨は、12年も続いた戦乱で亡くなった者たちの霊を敵味方の別なく慰め、辺境の地に仏国土を建設するためでした。

清衡は法華経に深く帰依し「中尊寺建立供養願文」の中で、この寺は「諸仏摩頂の場」で、ひとりも漏れなく諸仏の功徳を直に受けることができると述べています。ちなみに中尊寺供養願文では自らを「東夷の遠酋」「俘囚の上頭」と表現しました。

金銀螺鈿をちりばめた金色堂の落慶の翌年、当時としては長命の73歳で没しました。金色堂に納められた清衡ら4代のミイラを調査した結果は曾孫の泰衡まで4代は直系で、清衡の顔は頬骨の秀でた比較的短い顔で鼻筋が通っていて、身長は159cm、手の形は小さく華奢、四肢の筋はよく発達していて、史料の没年齢と矛盾はないとされます。

藤原基衡は清衡の次男として生まれ、異母兄の惟経と父の跡目を争い勝利して2代目となりました。この争いには惟経の母が生まれた清原氏と、基衡の母の安倍氏との両豪族の権力争いが絡んでいたようです。

基衡は基盤固めに成功して独立政権を強化し、1142年陸奥守を拝命した藤原師綱が赴任したところ、国司の威光がまるで及ばないほど基衡の権勢は強かったと云われます。基衡は師綱とはいさかいを生じますが、次の国司の藤原基成とは親交を深め基成の娘を3代目秀衡の嫁に迎え入れて、その後下向する国司はほとんどが基成の近親者となりました。

初代清衡は平泉に本拠地を移し政庁となる「平泉館」(ひらいずみのたち)を建て、中尊寺を構成する大伽藍群を建立していきましたが、この時点の平泉にはこの2つの建造物群しかなく、都市機能は衣川を挟んだ対岸の地区にあり、中尊寺金色堂建立の頃を境に建造物は南へと伸びていきました。

2代基衡の時代には平泉館の新しい中心となる大型建物の新築、毛越寺の建立やそれに合わせた東西大路の整備などが行われ、都市機能が着実に整備されていきます。

1117年に基衡が毛越寺(もうつうじ)を興し、その後造営を続けた壮大な伽藍と庭園の規模は、京のそれを凌いだと云われます。「吾妻鏡」によれば堂塔四十余宇、禅房五百余宇があり、円隆寺と号せられる金堂・講堂・常行堂・二階惣門・鐘楼・経蔵があり、嘉祥寺その他の堂宇もあって、中尊寺をしのぐ規模でした。

毛越寺の本尊とする薬師如来像を仏師雲慶に発注し、あまりにも見事な出来栄えで鳥羽法皇に京都の外への持ち出しを禁じられましたが、関白藤原忠通に取り成してもらい、法皇の許しを得てようやく安置することができたと云います。このことだけでもどのくらいの黄金が使われたか分かりません。

3代秀衡の時代には平泉館の大改築、無量光院の建立、それにともなう周囲の新市街の形成など、平泉全体の都市景観が大きく変わり最も栄えました。初代から3代の変化を順に「山平泉」「里平泉」「都市平泉」とも云います。

平泉の黄金文化を支えたと伝えられる金鉱山は北から、八針(岩手県気仙郡)、今出山(岩手県大船渡市)、玉山(岩手県陸前高田市)、鹿折(宮城県気仙沼市)、大谷(宮城県気仙沼市)で三陸海岸沿岸に並んでいます。

歴代の藤原家当主がいくら理想の都を築こうと望んでも、京から下向して来た僧侶や公家、官人の中に優れた企画力のある人たちがいて、技能に長けた大勢の職人たちを呼び寄せなければ、第二の京と云われた都市は築けなかった筈です。黄金の力はそれが成就できたほど偉大なのでしょう。

秀衡は1157年基衡の死去を受けて家督を相続します。出羽国・陸奥国の押領使となり、両国一円の軍事・警察の権限を司り、諸郡の郡司らを主体とする武士団17万騎を統率しました。この頃都では平家が全盛期を迎えますが、秀衡は遠く奥州にあっても、平泉は京に次ぐ人口を誇る仏教文化の大都市でした。

秀衡の財力は奥州名産の馬と金によって支えられ、豊富な財力を以て度々中央政界への貢金、貢馬、寺社への寄進などで評価を高めました。また陸奥守として下向した藤原基成の娘と婚姻し中央政界とも繋がりを持ちます。

1170年従五位下鎮守府将軍に叙任されます。朝廷には陸奥現地の者をこの職に任じない規定があり、1181年従五位上・陸奥守に叙任されたときも前例のない東北政治の地元委譲として論議を呼びました。これらの叙任は前年に挙兵した鎌倉の頼朝や源義仲を背後から牽制するために、平宗盛が推挙したことによるものでした。

秀衡は鞍馬山を逃れた源義経を匿って養育しますが、1180年源頼朝が平氏打倒の兵を挙げると義経は兄の元へ向かいます。留めることをあきらめた秀衡は佐藤継信・忠信兄弟を付けて送り出しました。

1186年平家を滅ぼした頼朝は、秀衡に陸奥から都に貢上する馬と金は自分が仲介しようと書状を送ります。このことは秀衡を頼朝の下位に位置づける目論見でしたが、秀衡は鎌倉との衝突は避けて馬と金を鎌倉へ届けました。

頼朝の言い分を忠実に実行する一方で、いずれ鎌倉との衝突を避けられないと考えた秀衡は、1187年2月10日頼朝に追われた義経を頼朝との関係が悪化するのを覚悟の上で受け容れます。

1187年9月4日義経が秀衡の下に居る事を確信した頼朝から朝廷へ「秀衡入道が前伊予守(義経)を扶持して、反逆を企てている」という訴えがあり、院庁下文が陸奥国に出されました。この2か月後、義経が平泉入りしてから9か月後の1187年10月29日秀衡は死去します。

秀衡には6人の息子がいましたが後継者は正室腹の次男泰衡でした。側室腹の長男国衡の存在感は大きく、身近な一族の娘から生まれた長男で武勇優れた国衡への期待が高かったと考えられますが、秀衡は両者に融和を説き、国衡に自分の正室である藤原基成の娘を娶らせて、後継者から外された国衡の立場を強化しました。

また国衡・泰衡・義経の三人に起請文を書かせ、義経を主君として三人の結束で頼朝の攻撃に備えよと遺言し、この処置で2人の兄弟間の衝突は回避され家督は泰衡が継ぎました。

頼朝の圧力が強まったのは秀衡の死後です。泰衡は再三の鎌倉の圧力に屈して1189年閏4月500騎の兵をもって10数騎の義経主従を藤原基成の衣川館に襲って義経を自殺に追い込み、義経の首を頼朝に引き渡しました。秀衡の時代には軍事力の行使を避けていた頼朝が7月自ら奥州に出兵し、泰衡は家臣の造反により殺されて奥州藤原氏は滅びました。

京の公家達は奥州藤原家から莫大な恩恵を受けながらも、得体の知れない蛮族と蔑む傾向があり、2代秀衡が従五位下鎮守府将軍に叙された時に右大臣九条兼実は「玉葉」の中で秀衡を「奥州の夷狄」と呼び、その就任を「乱世の基」と嘆いています。

しかし得体の知れない蛮族の筈の安倍貞任は後三年の役で「衣のたてはほころびにけり」と問いかけた源義家に、すかさず「年を経し糸の乱れの苦しさに」と応えます。それを聞いて感じいった義家は思わず弓に番えていた矢を外してしまうのですが、読みかけられた下の句に当意即妙に上の句を付けるだけの教養が蝦夷の人びとにもあったようです。

藤原氏の初代清衡は陸奥押領使に、2代基衡は奥六郡押領使、出羽押領使に、3代秀衡は鎮守府将軍に、4代泰衡は出羽、陸奥押領使で、押領使の世襲で軍事指揮権を公的に行使することが認められ、奥州の摂関家荘園の管理も奥州藤原氏に任されていましたが、平氏を滅ぼしたのちには残る北の脅威の奥州藤原氏を除くことに決めていた頼朝が朝廷と組んだ政略の前に、泰衡は敵ではありませんでした。

藤原氏の栄華は四代で潰えましたが、金色堂をはじめ破壊されずに残った栄華の跡は世界遺産に登録されています。