異次元緩和に対しする評価として、日経「経済教室」に、肯定的意見(本多佑三・関大教授4/12)及び否定的意見(齋藤誠・一橋大教授4/16)がそれぞれ掲載された。

同じく日経「脱デフレへの道(3/18)」に掲載された更なる金融緩和に対する積極派(若田部昌澄・早大教授)及び慎重派(河野龍太郎・パリバ証券チーフエコノミスト)の記事を含めて、筆者は異次元緩和に否定的評価の齋藤誠教授の論説に説得力を感じた。従って、ここでは、斉藤教授の説を紹介しながら、本多教授に対する疑問点を提起する。

先ず、齋藤教授は「日本経済は長期的なデフレ状態にあったわけではない」「物価下落は物価安定といった方がふさわしいほど軽微(雀)」だったが、「15年以上にわたる深刻な物価下落(羆)にすり替えられた」と言う。即ち、日経・脱デフレへの道(3/18)の脇に添付された消費者物価指数のグラフを見れば、消費者物価指数は07-08年の食料・燃料の高騰とリーマンショック直後(08年9月-09年)での下落でほぼ相殺し、04-12年は安定しているからだ(グラフには、後出のマネタリーベースも添付)。

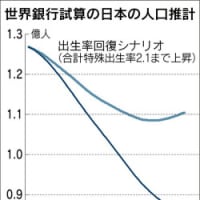

では、何故“デフレ感”が蔓延していたのか?それはGDPデフレーターから読み取ることができる。下図のように、15年以上も低下を続けている。

「日本のGDP推移」から

これは筆者にとって驚きである。

「GDPデフレーターは物価動向だけでなく、交易条件も反映する」から、物価指数と異なる動きになっているのだ。齋藤教授は「国際競争の激化で競争力を失った製品を安価で輸出し、高騰により高価で資源を輸入してきたことで、交易条件を低下(悪化)させ、所得を国内から国外へ漏出させ、GDPデフレーターを下げた」と言う。従って、金融政策に起因するとみるのは、議論のすり替えになるのだ。

以上の論点に関して本多教授は沈黙している。論証なしに「リーマン危機後の円高・ドル安によるデフレ効果は極めて大きい」と言うだけだ。鉱工業出荷指数がリーマン危機後に落ちてその後にも回復していなことを挙げているが、このデータが何と関連するのか?さっぱり判らないのだ。当然、それ以降の異次元緩和の評価においても因果関係を含んだ説明は何もなく、脈絡も不明なままに論点を変えるだけである。

ところで、先の消費者物価指数のグラフと共に示されたマネタリーベースのデータの日経による解説は次のようになっている。

「マネタリーベースは日銀が金融市場などに出しているお金の総量を示す。金融機関が日銀に預けている当座預金残高に、市中に出回る現金の残高を加える。足元は約130兆円と2001~06年の量的緩和政策時を上回り、過去最高の水準だ。」

「それでも消費者物価は前年同月比ゼロ%前後のまま。日銀がいくら資金を供給しても金融機関は当座預金口座に置きっぱなしで、民間の消費や投資に繋がらない」。図らずも以下の齋藤教授の認識と一致するかのようである。

「民間銀行が政府から買入れた長期国債を日銀は買入れる。民間銀行はそれを日銀当座預金に預け、資金は家計・企業→民間銀行→日銀へと一方通行で流れるだけ」「資金が全体に行き渡り、経済活動を刺激するわけではない」と齋藤教授は指摘する。

更に「大胆な金融緩和は長期国債の利回り低下を招き、その副作用として、暴力的な均衡回復を招く。」と述べ、結論として「国際競争力を高めることこそが日本経済にとって真正な課題であるにも関わらず、無節操な金融緩和に安易な課題解決を求めた代償は大きい。」と結んだ。

以上にみるように、異次元緩和の論拠は極めてあやふやであり、副作用も懸念される。それに対して本多教授のように「現時点のコストが大きいほど政策効果は高まる」と単に居直っているような発言が見られる。ここは性根を入れ替えて、子育て・教育等への投資、年金・保険制度の抜本的改革等に取り組むべきではないだろうか。

同じく日経「脱デフレへの道(3/18)」に掲載された更なる金融緩和に対する積極派(若田部昌澄・早大教授)及び慎重派(河野龍太郎・パリバ証券チーフエコノミスト)の記事を含めて、筆者は異次元緩和に否定的評価の齋藤誠教授の論説に説得力を感じた。従って、ここでは、斉藤教授の説を紹介しながら、本多教授に対する疑問点を提起する。

先ず、齋藤教授は「日本経済は長期的なデフレ状態にあったわけではない」「物価下落は物価安定といった方がふさわしいほど軽微(雀)」だったが、「15年以上にわたる深刻な物価下落(羆)にすり替えられた」と言う。即ち、日経・脱デフレへの道(3/18)の脇に添付された消費者物価指数のグラフを見れば、消費者物価指数は07-08年の食料・燃料の高騰とリーマンショック直後(08年9月-09年)での下落でほぼ相殺し、04-12年は安定しているからだ(グラフには、後出のマネタリーベースも添付)。

では、何故“デフレ感”が蔓延していたのか?それはGDPデフレーターから読み取ることができる。下図のように、15年以上も低下を続けている。

「日本のGDP推移」から

これは筆者にとって驚きである。

「GDPデフレーターは物価動向だけでなく、交易条件も反映する」から、物価指数と異なる動きになっているのだ。齋藤教授は「国際競争の激化で競争力を失った製品を安価で輸出し、高騰により高価で資源を輸入してきたことで、交易条件を低下(悪化)させ、所得を国内から国外へ漏出させ、GDPデフレーターを下げた」と言う。従って、金融政策に起因するとみるのは、議論のすり替えになるのだ。

以上の論点に関して本多教授は沈黙している。論証なしに「リーマン危機後の円高・ドル安によるデフレ効果は極めて大きい」と言うだけだ。鉱工業出荷指数がリーマン危機後に落ちてその後にも回復していなことを挙げているが、このデータが何と関連するのか?さっぱり判らないのだ。当然、それ以降の異次元緩和の評価においても因果関係を含んだ説明は何もなく、脈絡も不明なままに論点を変えるだけである。

ところで、先の消費者物価指数のグラフと共に示されたマネタリーベースのデータの日経による解説は次のようになっている。

「マネタリーベースは日銀が金融市場などに出しているお金の総量を示す。金融機関が日銀に預けている当座預金残高に、市中に出回る現金の残高を加える。足元は約130兆円と2001~06年の量的緩和政策時を上回り、過去最高の水準だ。」

「それでも消費者物価は前年同月比ゼロ%前後のまま。日銀がいくら資金を供給しても金融機関は当座預金口座に置きっぱなしで、民間の消費や投資に繋がらない」。図らずも以下の齋藤教授の認識と一致するかのようである。

「民間銀行が政府から買入れた長期国債を日銀は買入れる。民間銀行はそれを日銀当座預金に預け、資金は家計・企業→民間銀行→日銀へと一方通行で流れるだけ」「資金が全体に行き渡り、経済活動を刺激するわけではない」と齋藤教授は指摘する。

更に「大胆な金融緩和は長期国債の利回り低下を招き、その副作用として、暴力的な均衡回復を招く。」と述べ、結論として「国際競争力を高めることこそが日本経済にとって真正な課題であるにも関わらず、無節操な金融緩和に安易な課題解決を求めた代償は大きい。」と結んだ。

以上にみるように、異次元緩和の論拠は極めてあやふやであり、副作用も懸念される。それに対して本多教授のように「現時点のコストが大きいほど政策効果は高まる」と単に居直っているような発言が見られる。ここは性根を入れ替えて、子育て・教育等への投資、年金・保険制度の抜本的改革等に取り組むべきではないだろうか。

本ブログのトラックバックをありがとうございます。

『himaginaryの日記』「交易条件がGDPデフレータに与えた影響」

http://d.hatena.ne.jp/himaginary/20130503/terms_of_trade_and_gdp_deflator

詳しい説明は非常に参考になりました。

他の資料等を見ますと、ご存じかとも思いますが、

1)次のグラフは長期的にみて2003-2012年のGDPデフレーターと国内需要デフレーターとのギャップを示し、

「日本のGDPデフレータ・国内需要デフレータ対前年比」

http://www.eastpress.co.jp/topics/topics_img/9784781605890_graph.pdf

2)下記の調査報告はその間の交易条件の悪化を分析しています。

「みずほリサーチ(2008/8)」

http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/research/r080801japan.pdf

輸入によるコスト増を競争力維持のため、価格に転嫁できなかったと考えれば、マクロ的には、齋藤教授の議論は正鵠を射ていると考えます。当然、円安は輸出企業に有利でその効果は大きいのですが、一方、全体の製造コストは更に増加しますので、そのバランスですね。おそらく、新聞紙面の制約で端折った説明になっていたと考えています。

なお、齋藤教授にはTBを頂いたことを報告しておきます。

ざっとブログを拝見させて頂きました。啓発される点があり、適宜、読ませて頂きます。今後とも交流方、宜しくお願いします。