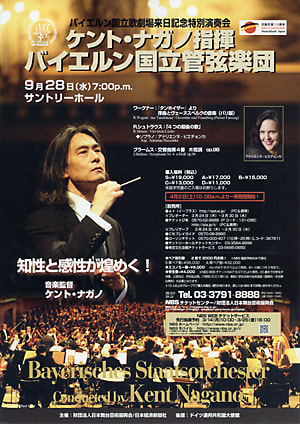

バイエルン国立歌劇場 来日記念特別演奏会

2011年9月28日(水)19:00~ サントリーホール・大ホール B席 2階 LA6列 25番 15,000円

指 揮: ケント・ナガノ

ソプラノ: アドリエンヌ・ピエチョンカ

管弦楽: バイエルン国立管弦楽団

【曲目】

ワーグナー: 歌劇『タンホイザー』より序曲とヴェーヌスベルクの音楽(パリ版)

R.シュトラウス: 4つの最後の歌

1.春 2.九月 3.眠るとき 4.夕映えのなかに

ブラームス: 交響曲 大4番 ホ短調 作品98

《アンコール》

ワーグナー: 歌劇『ローエングリン』より第3幕への前奏曲

バイエルン国立歌劇場の日本公演2011に伴って、来日記念の特別演奏会がツアー途中で開催された。指揮は、同歌劇場の音楽監督、知的な演奏家として知られるケント・ナガノさん。ゲストは『ナクソス島のアリアドネ』にプリマドンナ/アリアドネ役で出演中のアドリエンヌ・ピエチョンカさんだ。

今日のオーケストラは、ヴァイオリンが対向配置でチェロとコントラバスが左側だった。席が2階のLAブロックだったので、ステージを左側の真横から見る位置になる。従って低弦がバルコニーの陰になって聞こえにくい。また、真横からどうしても指揮者を見てしまうので、自分自身の半分から左側からすべての音が聞こえてくる。ステレオ感はない代わりに、管楽器・打楽器がすべて見える位置なので、直接音が飛んでくるから、オーケストラの音を正確に捉えることができたように思う。

1曲目は「歌劇『タンホイザー』より序曲とヴェーヌスベルクの音楽(パリ版)」ということで、実は初めて聴いた。『タンホイザー』序曲には違いないが、1861年のパリ上演に向けての改訂版で、序曲の途中からヴェーヌスベルクのバレエ音楽へとつながっていくものだ。ケント・ナガノさんの音楽作りは確かに「知的」といった印象を強く感じる。端正で論理的、極めて正統な音楽だ。奇をてらうことなく、意図的に飾ったり盛り上げたりもしない。スコアを忠実に再現することで、作曲家の主張をそのまま浮き彫りにするといった印象だ。ややくすんだ色合いの弦楽、落ち着いた音色の木管、やや派手で色彩的な金管がほどよくミックスしていて、ドイツの伝統的な緻密で重厚な音色、揺るぎない構造感である。おそらく、正面側で聴けば、見事にバランスの取れた演奏になっているのだと思う。私の席からでは、管楽器の音が直接来るため、クライマックスで全合奏になると、どうしても弦楽が押されがちになってしまった。しかし冒頭のホルンの弱音の巧さといったら! さすがにドイツの名門歌劇場のオーケストラだけのことはあって、ワーグナーの音楽が身に染み込んでいるようだった。

2曲目はリヒャルト・シュトラウスの「4つの最後の歌」。シュトラウスの最後の曲(1948年)、ということはロマン派最後の曲ということにもなろう。爛熟した文化、豊潤で濃厚だが、老境のシュトラウスがこだわり続けたロマン主義の炎の最後の輝きがある。この素晴らしい名曲に対して、ナガノさんのドライブするバイエルン国立管弦楽団の豊かな音色は何物にも代え難い素晴らしい魅力に満ちたものだった。なるほど、これが本場物のシュトラウスということか。

また、アドリエンヌ・ピエチョンカさんのドラマティックなソプラノは、若い歌手には出せない、深い憂愁を感じさせるものだった。まさにシュトラウスのオペラの主役にぴったりの声で、朗々と、切々と、そして静かに迸る熱情を「声」という音に換えて会場に送り出していた。ただ、横から見ていると、直線的に流れていく「声」が、まさに横から見えるような気がした。声楽家は、すべての楽器の中で一番指向性の強い楽器なのだと、あらためて痛感した次第。声楽を含むコンサートの時は、正面側の席でないとダメだ。

後半のメイン曲は、ブラームスの交響曲第4番。ブラームスは、ワーグナーと比べれば弦楽の占める比重が大きくなる。そのため、この曲では、ややくすんだ音色の弦が内省的で枯淡の境地の第4番によく合っていた。いわゆる「燻し銀」といわれるような音色だ。ごく自然なテンポ設定と、旋律のフレーズに合わせて微妙に揺れるテンポとのバランスの良さ、緻密な構造感と端正に仕上げの音楽が淡々と流れて行くのに、瞬間瞬間は瑞々しい。まさに知的な演奏と言われる所以である。演奏そのものは、とても素晴らしかった。しかし歌劇場のオーケストラの演奏は、交響曲の演奏で100%の魅力が発揮できるかといえば、必ずしもそうではないかもしれない。その辺りの微妙な感覚が拭い去れなかったのだが…。

その答えはアンコールにあった。『ローエングリン』第3幕への前奏曲。派手な金管を中心に、オーケストラ全体の「燻し銀」が強く輝きを放った。ワーグナーという強い光を反射しているのだ。ああ、やっぱり歌劇場のオーケストラなんだなァ、と改めて納得できたように思う。

← 読み終わりましたら、クリックお願いします。音楽会のスケジュールがいっぱいなのと、仕事が忙しい時期が重なってしまったので、簡単なレビューに留めることにします。

← 読み終わりましたら、クリックお願いします。音楽会のスケジュールがいっぱいなのと、仕事が忙しい時期が重なってしまったので、簡単なレビューに留めることにします。

2011年9月28日(水)19:00~ サントリーホール・大ホール B席 2階 LA6列 25番 15,000円

指 揮: ケント・ナガノ

ソプラノ: アドリエンヌ・ピエチョンカ

管弦楽: バイエルン国立管弦楽団

【曲目】

ワーグナー: 歌劇『タンホイザー』より序曲とヴェーヌスベルクの音楽(パリ版)

R.シュトラウス: 4つの最後の歌

1.春 2.九月 3.眠るとき 4.夕映えのなかに

ブラームス: 交響曲 大4番 ホ短調 作品98

《アンコール》

ワーグナー: 歌劇『ローエングリン』より第3幕への前奏曲

バイエルン国立歌劇場の日本公演2011に伴って、来日記念の特別演奏会がツアー途中で開催された。指揮は、同歌劇場の音楽監督、知的な演奏家として知られるケント・ナガノさん。ゲストは『ナクソス島のアリアドネ』にプリマドンナ/アリアドネ役で出演中のアドリエンヌ・ピエチョンカさんだ。

今日のオーケストラは、ヴァイオリンが対向配置でチェロとコントラバスが左側だった。席が2階のLAブロックだったので、ステージを左側の真横から見る位置になる。従って低弦がバルコニーの陰になって聞こえにくい。また、真横からどうしても指揮者を見てしまうので、自分自身の半分から左側からすべての音が聞こえてくる。ステレオ感はない代わりに、管楽器・打楽器がすべて見える位置なので、直接音が飛んでくるから、オーケストラの音を正確に捉えることができたように思う。

1曲目は「歌劇『タンホイザー』より序曲とヴェーヌスベルクの音楽(パリ版)」ということで、実は初めて聴いた。『タンホイザー』序曲には違いないが、1861年のパリ上演に向けての改訂版で、序曲の途中からヴェーヌスベルクのバレエ音楽へとつながっていくものだ。ケント・ナガノさんの音楽作りは確かに「知的」といった印象を強く感じる。端正で論理的、極めて正統な音楽だ。奇をてらうことなく、意図的に飾ったり盛り上げたりもしない。スコアを忠実に再現することで、作曲家の主張をそのまま浮き彫りにするといった印象だ。ややくすんだ色合いの弦楽、落ち着いた音色の木管、やや派手で色彩的な金管がほどよくミックスしていて、ドイツの伝統的な緻密で重厚な音色、揺るぎない構造感である。おそらく、正面側で聴けば、見事にバランスの取れた演奏になっているのだと思う。私の席からでは、管楽器の音が直接来るため、クライマックスで全合奏になると、どうしても弦楽が押されがちになってしまった。しかし冒頭のホルンの弱音の巧さといったら! さすがにドイツの名門歌劇場のオーケストラだけのことはあって、ワーグナーの音楽が身に染み込んでいるようだった。

2曲目はリヒャルト・シュトラウスの「4つの最後の歌」。シュトラウスの最後の曲(1948年)、ということはロマン派最後の曲ということにもなろう。爛熟した文化、豊潤で濃厚だが、老境のシュトラウスがこだわり続けたロマン主義の炎の最後の輝きがある。この素晴らしい名曲に対して、ナガノさんのドライブするバイエルン国立管弦楽団の豊かな音色は何物にも代え難い素晴らしい魅力に満ちたものだった。なるほど、これが本場物のシュトラウスということか。

また、アドリエンヌ・ピエチョンカさんのドラマティックなソプラノは、若い歌手には出せない、深い憂愁を感じさせるものだった。まさにシュトラウスのオペラの主役にぴったりの声で、朗々と、切々と、そして静かに迸る熱情を「声」という音に換えて会場に送り出していた。ただ、横から見ていると、直線的に流れていく「声」が、まさに横から見えるような気がした。声楽家は、すべての楽器の中で一番指向性の強い楽器なのだと、あらためて痛感した次第。声楽を含むコンサートの時は、正面側の席でないとダメだ。

後半のメイン曲は、ブラームスの交響曲第4番。ブラームスは、ワーグナーと比べれば弦楽の占める比重が大きくなる。そのため、この曲では、ややくすんだ音色の弦が内省的で枯淡の境地の第4番によく合っていた。いわゆる「燻し銀」といわれるような音色だ。ごく自然なテンポ設定と、旋律のフレーズに合わせて微妙に揺れるテンポとのバランスの良さ、緻密な構造感と端正に仕上げの音楽が淡々と流れて行くのに、瞬間瞬間は瑞々しい。まさに知的な演奏と言われる所以である。演奏そのものは、とても素晴らしかった。しかし歌劇場のオーケストラの演奏は、交響曲の演奏で100%の魅力が発揮できるかといえば、必ずしもそうではないかもしれない。その辺りの微妙な感覚が拭い去れなかったのだが…。

その答えはアンコールにあった。『ローエングリン』第3幕への前奏曲。派手な金管を中心に、オーケストラ全体の「燻し銀」が強く輝きを放った。ワーグナーという強い光を反射しているのだ。ああ、やっぱり歌劇場のオーケストラなんだなァ、と改めて納得できたように思う。