稲荷山光明院の御門から外へ。墓地ではないけど、何かがそばにある。

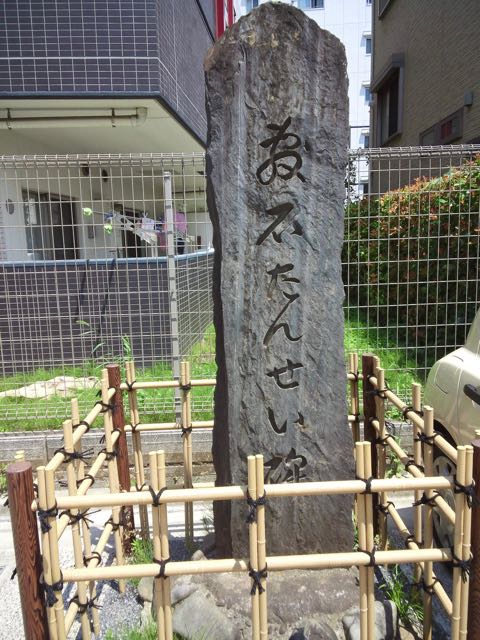

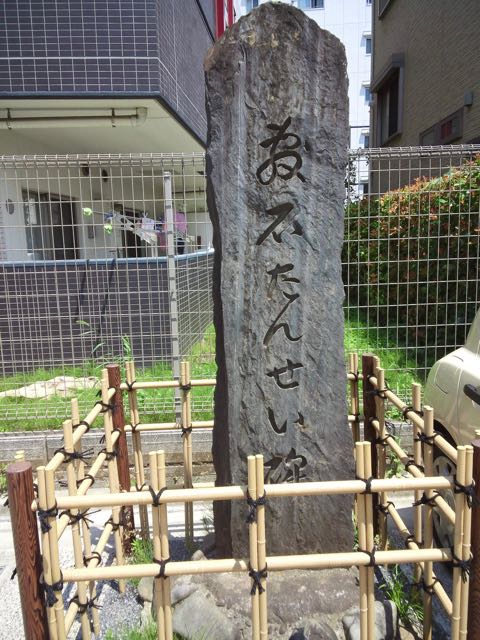

説明板発見:ご法聖地

教祖・伊藤六郎兵衛尊師は、丸山の御教えの大元「一分心より万灯開き」の雛形として、明治22年旧2月15日、「ご法塔」を建立し、その証を示さる。

私たちは、ここに丸山の理想とする「日の出に松の御代」の世界が開かれると信じで疑わず、かくて「ご法聖地」此処に定まる。 丸山教4世教主」

つまり、これは、教祖のお墓ってことか?ってか、丸山教って何ぞ??

多分、光明院と道を挟んでお隣だと思うのだけども??入り口って??

駐車場側からは入れず。入り口を探しウロウロ。

あった!でもおかしいなあ〜??ここは幼稚園ではないのかな?奥にあるのが本殿だと思うのだけども、入り口が閉まってるみたいだし〜??

川崎歴史ガイドの説明文発見:丸山教本庁の文学碑:明治初め。富士信仰を元に登戸の伊藤六兵衛が興した丸山教は、農民の心を捉え、世直し宗教として広まった。

境内には白秋・紅緑・惣之助・葦天の文学碑がある。

へえ〜??富士信仰かぁ〜?富士塚あるのかな?

確かめるには境内に入らねばならんのだが。

ん?何か書いてある。「敷地に入る場合は、元どおり鍵をかけてください」

あ。わかった。この柵は立ち入り禁止じゃなく、幼稚園の子供らが自由に出入りしないようにってことじゃないかな?砂場とか遊具が駐車場の隣にあったし。

ってなことで入れそうなので。

柵の外からは遠くて見えなかった配置図です。

ん〜、富士塚はないわぁ〜。

歌碑1です。

大教殿前の狛犬。

大教殿

句碑。

十国柱と御法殿

時刻はすでに午後一時前。さすがに炎天下の日差しは辛いので、もうおうちに帰る〜。ここからだと、小田急線向ケ丘遊園駅が近いなあ〜。

暑すぎました!お昼ご飯は小田急が来るのを待ちながらホームで食べたんですが。帰宅後シャワーを浴びたらもう限界。夕方まで寝込んだ。やっぱ、アスファルトの照り返しが気温を上げるんじゃ〜〜!!絶対、40度超えてた〜〜。

川崎市教育委員会のホームページより

丸山教本庁

明治19年(1886)、登戸村に丸山教本庁がおかれました。

丸山教は、明治3年(1870)登戸村の農民であった伊藤六郎兵衛を教祖として、富士講の一派である丸山講を背景として興っ他、世直し的性格の強い新興宗教です。

幕末から明治維新期には、その政治や社会の変革に伴って全国的に新たな民衆宗教が展開しました。例えば中山みきの「天理教」、黒住宗忠の「黒住教」、金光大神の「金光教」などです。丸山教もこれらと同様、やはり社会不安の中における民衆救済の教義に立ったものでした。

明治13年(1880)には、二子付近の多摩川河原で信者8000年の大祈祷会が催され、同19年には丸山教信者は実に138万人に及んだと言われています。このように飛躍的な発展を遂げた丸山教でしたが、国家的な弾圧などのために明治20年代中頃には、その勢い急速的に衰え始めました。

そこで一方では、当時の報徳社運動と連携して、勤勉・倹約を強調する信仰へと変化をしていつたわけです。現在、丸山教は一時の信者数ほどではありませんが、平和主義を教義に掲げて原水爆禁止運動を信仰の実践として、その活動を続けています。

さて、丸山教三代管長伊藤六郎兵衛(本名は平質)は、布教活動の傍ら、俳句や郷土研究にも意欲的に取り組み大きな足跡を残しています。葦天と号して、俳句に親しみ「とくさ」に加入、同門には佐藤惣之助らがおりました。特に惣之助とは親交が深かったようで、昭和17年に急逝した惣之助のために、惣之助の句を刻んだ碑を本院境内の庭先に建立しました。そして、この碑を「師弟の句碑」と呼んでいます。

この他にも、親交のあった北原白秋が作詞した「多摩川音頭」の詩碑なs度も、本院境内にあります」

説明板発見:ご法聖地

教祖・伊藤六郎兵衛尊師は、丸山の御教えの大元「一分心より万灯開き」の雛形として、明治22年旧2月15日、「ご法塔」を建立し、その証を示さる。

私たちは、ここに丸山の理想とする「日の出に松の御代」の世界が開かれると信じで疑わず、かくて「ご法聖地」此処に定まる。 丸山教4世教主」

つまり、これは、教祖のお墓ってことか?ってか、丸山教って何ぞ??

多分、光明院と道を挟んでお隣だと思うのだけども??入り口って??

駐車場側からは入れず。入り口を探しウロウロ。

あった!でもおかしいなあ〜??ここは幼稚園ではないのかな?奥にあるのが本殿だと思うのだけども、入り口が閉まってるみたいだし〜??

川崎歴史ガイドの説明文発見:丸山教本庁の文学碑:明治初め。富士信仰を元に登戸の伊藤六兵衛が興した丸山教は、農民の心を捉え、世直し宗教として広まった。

境内には白秋・紅緑・惣之助・葦天の文学碑がある。

へえ〜??富士信仰かぁ〜?富士塚あるのかな?

確かめるには境内に入らねばならんのだが。

ん?何か書いてある。「敷地に入る場合は、元どおり鍵をかけてください」

あ。わかった。この柵は立ち入り禁止じゃなく、幼稚園の子供らが自由に出入りしないようにってことじゃないかな?砂場とか遊具が駐車場の隣にあったし。

ってなことで入れそうなので。

柵の外からは遠くて見えなかった配置図です。

ん〜、富士塚はないわぁ〜。

歌碑1です。

大教殿前の狛犬。

大教殿

句碑。

十国柱と御法殿

時刻はすでに午後一時前。さすがに炎天下の日差しは辛いので、もうおうちに帰る〜。ここからだと、小田急線向ケ丘遊園駅が近いなあ〜。

暑すぎました!お昼ご飯は小田急が来るのを待ちながらホームで食べたんですが。帰宅後シャワーを浴びたらもう限界。夕方まで寝込んだ。やっぱ、アスファルトの照り返しが気温を上げるんじゃ〜〜!!絶対、40度超えてた〜〜。

川崎市教育委員会のホームページより

丸山教本庁

明治19年(1886)、登戸村に丸山教本庁がおかれました。

丸山教は、明治3年(1870)登戸村の農民であった伊藤六郎兵衛を教祖として、富士講の一派である丸山講を背景として興っ他、世直し的性格の強い新興宗教です。

幕末から明治維新期には、その政治や社会の変革に伴って全国的に新たな民衆宗教が展開しました。例えば中山みきの「天理教」、黒住宗忠の「黒住教」、金光大神の「金光教」などです。丸山教もこれらと同様、やはり社会不安の中における民衆救済の教義に立ったものでした。

明治13年(1880)には、二子付近の多摩川河原で信者8000年の大祈祷会が催され、同19年には丸山教信者は実に138万人に及んだと言われています。このように飛躍的な発展を遂げた丸山教でしたが、国家的な弾圧などのために明治20年代中頃には、その勢い急速的に衰え始めました。

そこで一方では、当時の報徳社運動と連携して、勤勉・倹約を強調する信仰へと変化をしていつたわけです。現在、丸山教は一時の信者数ほどではありませんが、平和主義を教義に掲げて原水爆禁止運動を信仰の実践として、その活動を続けています。

さて、丸山教三代管長伊藤六郎兵衛(本名は平質)は、布教活動の傍ら、俳句や郷土研究にも意欲的に取り組み大きな足跡を残しています。葦天と号して、俳句に親しみ「とくさ」に加入、同門には佐藤惣之助らがおりました。特に惣之助とは親交が深かったようで、昭和17年に急逝した惣之助のために、惣之助の句を刻んだ碑を本院境内の庭先に建立しました。そして、この碑を「師弟の句碑」と呼んでいます。

この他にも、親交のあった北原白秋が作詞した「多摩川音頭」の詩碑なs度も、本院境内にあります」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます