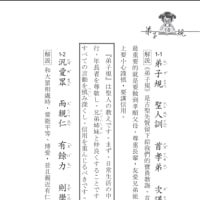

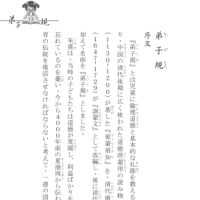

晨必盥 兼漱口 便溺回 輒淨手

chén bì gu àn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu

【解説】早晨起床之後,一定要先洗臉刷牙,每次大小便完後都要洗手。從小就養成良好的衛生習慣,將會增進健康,終生受益。

【和訳】朝起きたら必ず顔を洗い、歯を磨き、髪を整えなどきちんと身じまいをしなければなりません。トイレのあとは必ず手を洗います。子どもの頃からこのような衛生(えいせい)的な習慣を身につければ、体の健康増進(ぞうしん)に繋(つな)がります。

●簡単解説:

★「晨必盥 兼漱口 便溺回 輒浄手」の部分は日常生活中のこまごまとした衛生習慣です。手や顔を洗うこと、うがいをすること、歯を磨くこと、そして、トイレ後の手を洗うことなどです。子どもの頃からこのような衛生的な習慣を身につければ、体の健康、健康増進に繋がります。

「身體(しんたい)髪膚(はっぷ)、之(こ)れを父母に受(う)く、敢(あ)えて毀傷(きしょう)せざるは、孝の始(はじ)めなり。(〈『孝経』開宗明義章から。〉我が身体はもちろん、髪の毛一本、皮膚のかけらに至るまで、すべて父母から授かったものであるので、少しも傷つけてはいけません。これは、孝の始めであります)」のお言葉の通り、健康な体でいることも親孝行の一つであるのです。

また、健康の体があれば、よく働き、社会に貢献することもできます。

さらに、この部分の文章には、派生的な意味も含まれています。学ぶことが得意な方が、「一を聞いて十を知る」のことで、きっと、「晨必盥 兼漱口 便溺回 輒浄手」から類推して、自分自身の道徳の増進と向上も思いつくでしょう。

体の汚れはこのようにして洗い流して、衛生を保ちますが、心の汚れ・穢(けが)れは?同じようによく洗い落していましたか?私たちはよく生理的なことばかり重視して、心理的なのことを見落としています。私たちの心のなかにも、たくさんの汚れがあります。それをまめに取り除いていますか。

酒、ギャンブル、歌や踊り、ペット、騎馬、美食、色事などの楽しみ・遊びや道楽に耽りこむことや、欲望の満足をやみくもに追い求めて他と競争し名利に奔走することなど、私たちは毎日、これらに駆られて、本来備わっている真・善・美・慧(え)の本性が覆い隠されてしまっています。

その真・善・美・慧の本性を守るために、よくない心(おもい)を取り除き、心を掃除しなければなりません。

しかし、「それらを全部取り除いたら、人生にまだ何が楽しいことがあるのか」と考える人がたくさんいらっしゃるでしょう。

人生の本当の快楽は、決して、外から得るものではありません。外から得た名利、賛美、財産、色事、美食、安逸(あんいつ)で遊惰(ゆうだ)な生活などのもろもろの欲望の満足が決して本当の心の幸せになれません。

それらの見栄っ張りと欲ばりは外からの一時的の刺激に過ぎません。言わば麻薬のようなものであります。その一時的の、はかない満足は決して長続きしません。そのような快楽は本当の楽しさではありません。

毎日他人と比較して、競い合って、流行を追いかけていたら、それがプレッシャーとなり、たちまちストレスのかたまりと化しながら、生活を圧迫する原因にもなります。流行のものを手に入れるために、もしそのような経済力がなければ、ローンを組み、借金するはめにもなってしまいます。本当に、残念ながら、すべては自ら招いた苦悩です。

欲望は快楽の源ではなく、欲望は悩みの源です。

仏教は「有求皆苦(うぐかいく。求むこと有れば皆苦なり)」と教え諭しました。苦しみはどこからきたのでしょうか。

欲望があって、それを満たすために追い求めるからです。あれこれを求めていると、悩みが絶えません。

ゆえに、古人は「無欲則剛(欲無ければ則(すなわ)ち剛(ごう)なり)」と述べられました。私利私欲がない人は本当の強い人であるのです。心が清らかであるので、なにも恐れず、堂々とできます。

さらに、儒教は「格物致知(かくぶつちち。知を致すは物(欲)を格(ただ)(正)すにあり)」と述べられていました。師匠の章嘉大師(チャンキャ大師(1890-1957)、第19世チャンキャ・ホトクト。内モンゴルや青海など広い教化区域を持ち、数十万人のラマ弟子を持ち、大乗顕教と密教に精通するチベット仏教4大化身ラマの一人で、内モンゴルの活仏です)がその言葉の本当の意味を教えてくださいました。

「格物致知」の「格」は格闘、格殺(かくさつ)です。「物」は欲望、物欲です。「格物」はすなわち、自分の貪欲、瞋恚、愚痴などの欲望・邪念をうちかつことです。克己(こっき)することです。私欲を克服することです。

「格物」というのは、つまり、仏法の「煩悩を断ずる」という意味です。

「致知」は仏法の「智慧を開く」ことです。欲望を断じれば、自分に本具する悟りの智慧が開き、すべて物事の道理をきわめ、真相を明らかに知ることができます。

無欲で、宇宙人生のすべてを明瞭に分かれば、それは本当の快楽です。

聖賢の教えを謙虚に学び、そのなかから、必ず、本当の喜びを見出すことができます。『論語』の冒頭にも「学而時習之、不亦説乎(学びて時に之を習ふ。亦説(よろこ)ばしからずや。習ったことを機会があるごとに実習し身につけていくことは、なんと喜ばしいことでしょうか)」と説かれていました。

その「不亦説乎」の「説」はすなわち「悦」です。喜びです。本当の楽しさです。この楽しさは、外界からの刺激を受けての喜びではなく、自分の内面にある心から湧きあがる喜びです。

どのようにしてそのような喜びを得られるのでしょうか。「学而時習之」をすればいいです。聖賢の教えを学び、その教えを実生活のなかで、実際に行うことです。学んだことを日常の中で実習することです。それができれば、ますます、楽しくなります。

生活がいくら苦しくても、それは所詮外の環境からきたものに過ぎません。内心にある喜びは、「法楽(ほうらく)」と呼ばれ、本当に聖賢の学問を実践できた者にしか味わえないものです。

このことは、ぬるいお湯を飲むようなことで、自ら飲まないと、その水の温度を正確に知ることができません。自分が飲まなければ、他人にいくらこの水の温かさを説明してもらっても、結局自分は体感できません。自ら一口でも実際に飲めば、その温度加減をしっかりと感じ取ることができます。

それだから、自分たちの心の貪欲も、ぜひきれいさっぱり洗い流しましょう。心の汚れが落ちれば、本来に具わる真・善・美・慧の本性が現れてきます。それこそが快楽の源であります。

真剣に聖賢の教えを学び、その教えを実行・実践できれば、どんな境遇であろうが、どんな身分であろうが、富貴(ふうき)であろうが、貧賤であろうが、皆、平等に、君子の楽しさ・喜びを得られます。

それがゆえに、聖賢の方々は『君子は「素富貴行乎富貴、素貧賤行乎貧賤、素夷狄行乎夷狄、素患難行乎患難(富貴(ふうき)に素(そ)しては富貴に行い、貧賤(ひんせん)に素しては貧賤に行い、夷狄(いてき)に素しては夷狄に行い、患難(かんなん)に素しては患難に行う。(『中庸』より)」』と述べられました。

まずは「素富貴行乎富貴」です。「素」は「現在」という意味です。つまり、あなたの現在の生活です。現在、あなたは富貴の生活を送っています。それならば、「素富貴行乎富貴」、つまり、富貴な人としての本分(ほんぶん)を尽くすべきです。

その富貴な人の本分とは何でしょうか。

そのあなたに能力・力があるから、その能力と力を使って、社会の貧苦の人々を助けることです。これは富貴の責任を果たすということです。

「富」は財産・富(とみ)を持っていることです。「貴」は地位があって、身分が高いということです。財産や富を持っていれば、身分や社会的地位が高くてあれば、苦難の人々を助けるべきです。このようなことは「行乎富貴(富貴に行い)」ということです。富貴な人のよい模範となりましょう。

次は、「素貧賤行乎貧賤」です。貧賤とは財産・富がなく、地位もないということです。貧賤であっても、私たちはきちんと、人の道を歩みます。自分の身の程をわきまえ、おのれの分に安(やす)んずる「安分(あんぶん)守(しゅ)己(き)」に生きます。道徳を守り、決して悪いことをしません。

「平安即是福(平安は即ち是れ福である)」との諺のように、自分だけが無事で穏やかに一生を過ごせるだけではなく、さらに、その平安な心、その平安な行為は、社会にも平和、安定と和やかさをもたらすことができます。

このことをできるには、道理が分からなければ、なかなか難しいです。少なくとも、因果応報の道理と事実真相を信じるべき、分かるべきです。たとえば、『了凡四訓』と『太上感応篇』、『文昌帝君陰騭(ぶんしょうていくんいんしつ)文(ぶん)』のなかに書かれた因果応報のことなどです。

そして、前半の「素富貴行乎富貴、素貧賤行乎貧賤(富貴(ふうき)に素(そ)しては富貴に行い、貧賤(ひんせん)に素しては貧賤に行い」より、さらに、レベルアップするのは、「素夷狄行乎夷狄、素患難行乎患難(夷狄(いてき)に素しては夷狄に行い、患難(かんなん)に素しては患難に行う)」の二言です。この二言を行うには、高レベルの智慧を要します。本当に悟っていれば、実践できます。

「素夷狄行乎夷狄」のなかの「夷狄」とは、古人が、儒教・仏教・道教という伝統文化のない外国を呼ぶときに使っていた名称です。今の言葉でいえば、外国、異邦(いほう)ということです。つまり、異郷、異国に住んでいても、その地で喜んで奉仕します。当地の人々が幸せになるように手助けします。決して、国、地域などの環境によって、自分の「他者を助け、国家・社会に利益をもたらす」との奉仕の素晴らしい気持ちと心を失いません。

社会の善良の一面は、大いに発揚(はつよう)させるべきです。社会の悪の一面は、振り返って、自分自身からそれを取り除くべきです。私たちは質素倹約を学ぶべき、清廉高潔(せいれんこうけつ)を学ぶべきです。私たちは真誠、恭敬な気持ちで人に接します。

楽しく学び、自分自身から実践して行きましょう。

簡単解説の内容は浄空法師の説法、楊淑芬(ようしゅくふん)居士先生の「弟子規」、成徳法師(蔡礼旭<さいれいきょく>先生)の「幸福人生講座」などの講義内容に参照してまとめたものです。

一部の内容は念仏人さんのブログによります、心から感謝いたします。

ブログをご覧になっている皆さんとご一緒に学ぶことができて、本当にうれしいです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

chén bì gu àn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu

【解説】早晨起床之後,一定要先洗臉刷牙,每次大小便完後都要洗手。從小就養成良好的衛生習慣,將會增進健康,終生受益。

【和訳】朝起きたら必ず顔を洗い、歯を磨き、髪を整えなどきちんと身じまいをしなければなりません。トイレのあとは必ず手を洗います。子どもの頃からこのような衛生(えいせい)的な習慣を身につければ、体の健康増進(ぞうしん)に繋(つな)がります。

●簡単解説:

★「晨必盥 兼漱口 便溺回 輒浄手」の部分は日常生活中のこまごまとした衛生習慣です。手や顔を洗うこと、うがいをすること、歯を磨くこと、そして、トイレ後の手を洗うことなどです。子どもの頃からこのような衛生的な習慣を身につければ、体の健康、健康増進に繋がります。

「身體(しんたい)髪膚(はっぷ)、之(こ)れを父母に受(う)く、敢(あ)えて毀傷(きしょう)せざるは、孝の始(はじ)めなり。(〈『孝経』開宗明義章から。〉我が身体はもちろん、髪の毛一本、皮膚のかけらに至るまで、すべて父母から授かったものであるので、少しも傷つけてはいけません。これは、孝の始めであります)」のお言葉の通り、健康な体でいることも親孝行の一つであるのです。

また、健康の体があれば、よく働き、社会に貢献することもできます。

さらに、この部分の文章には、派生的な意味も含まれています。学ぶことが得意な方が、「一を聞いて十を知る」のことで、きっと、「晨必盥 兼漱口 便溺回 輒浄手」から類推して、自分自身の道徳の増進と向上も思いつくでしょう。

体の汚れはこのようにして洗い流して、衛生を保ちますが、心の汚れ・穢(けが)れは?同じようによく洗い落していましたか?私たちはよく生理的なことばかり重視して、心理的なのことを見落としています。私たちの心のなかにも、たくさんの汚れがあります。それをまめに取り除いていますか。

酒、ギャンブル、歌や踊り、ペット、騎馬、美食、色事などの楽しみ・遊びや道楽に耽りこむことや、欲望の満足をやみくもに追い求めて他と競争し名利に奔走することなど、私たちは毎日、これらに駆られて、本来備わっている真・善・美・慧(え)の本性が覆い隠されてしまっています。

その真・善・美・慧の本性を守るために、よくない心(おもい)を取り除き、心を掃除しなければなりません。

しかし、「それらを全部取り除いたら、人生にまだ何が楽しいことがあるのか」と考える人がたくさんいらっしゃるでしょう。

人生の本当の快楽は、決して、外から得るものではありません。外から得た名利、賛美、財産、色事、美食、安逸(あんいつ)で遊惰(ゆうだ)な生活などのもろもろの欲望の満足が決して本当の心の幸せになれません。

それらの見栄っ張りと欲ばりは外からの一時的の刺激に過ぎません。言わば麻薬のようなものであります。その一時的の、はかない満足は決して長続きしません。そのような快楽は本当の楽しさではありません。

毎日他人と比較して、競い合って、流行を追いかけていたら、それがプレッシャーとなり、たちまちストレスのかたまりと化しながら、生活を圧迫する原因にもなります。流行のものを手に入れるために、もしそのような経済力がなければ、ローンを組み、借金するはめにもなってしまいます。本当に、残念ながら、すべては自ら招いた苦悩です。

欲望は快楽の源ではなく、欲望は悩みの源です。

仏教は「有求皆苦(うぐかいく。求むこと有れば皆苦なり)」と教え諭しました。苦しみはどこからきたのでしょうか。

欲望があって、それを満たすために追い求めるからです。あれこれを求めていると、悩みが絶えません。

ゆえに、古人は「無欲則剛(欲無ければ則(すなわ)ち剛(ごう)なり)」と述べられました。私利私欲がない人は本当の強い人であるのです。心が清らかであるので、なにも恐れず、堂々とできます。

さらに、儒教は「格物致知(かくぶつちち。知を致すは物(欲)を格(ただ)(正)すにあり)」と述べられていました。師匠の章嘉大師(チャンキャ大師(1890-1957)、第19世チャンキャ・ホトクト。内モンゴルや青海など広い教化区域を持ち、数十万人のラマ弟子を持ち、大乗顕教と密教に精通するチベット仏教4大化身ラマの一人で、内モンゴルの活仏です)がその言葉の本当の意味を教えてくださいました。

「格物致知」の「格」は格闘、格殺(かくさつ)です。「物」は欲望、物欲です。「格物」はすなわち、自分の貪欲、瞋恚、愚痴などの欲望・邪念をうちかつことです。克己(こっき)することです。私欲を克服することです。

「格物」というのは、つまり、仏法の「煩悩を断ずる」という意味です。

「致知」は仏法の「智慧を開く」ことです。欲望を断じれば、自分に本具する悟りの智慧が開き、すべて物事の道理をきわめ、真相を明らかに知ることができます。

無欲で、宇宙人生のすべてを明瞭に分かれば、それは本当の快楽です。

聖賢の教えを謙虚に学び、そのなかから、必ず、本当の喜びを見出すことができます。『論語』の冒頭にも「学而時習之、不亦説乎(学びて時に之を習ふ。亦説(よろこ)ばしからずや。習ったことを機会があるごとに実習し身につけていくことは、なんと喜ばしいことでしょうか)」と説かれていました。

その「不亦説乎」の「説」はすなわち「悦」です。喜びです。本当の楽しさです。この楽しさは、外界からの刺激を受けての喜びではなく、自分の内面にある心から湧きあがる喜びです。

どのようにしてそのような喜びを得られるのでしょうか。「学而時習之」をすればいいです。聖賢の教えを学び、その教えを実生活のなかで、実際に行うことです。学んだことを日常の中で実習することです。それができれば、ますます、楽しくなります。

生活がいくら苦しくても、それは所詮外の環境からきたものに過ぎません。内心にある喜びは、「法楽(ほうらく)」と呼ばれ、本当に聖賢の学問を実践できた者にしか味わえないものです。

このことは、ぬるいお湯を飲むようなことで、自ら飲まないと、その水の温度を正確に知ることができません。自分が飲まなければ、他人にいくらこの水の温かさを説明してもらっても、結局自分は体感できません。自ら一口でも実際に飲めば、その温度加減をしっかりと感じ取ることができます。

それだから、自分たちの心の貪欲も、ぜひきれいさっぱり洗い流しましょう。心の汚れが落ちれば、本来に具わる真・善・美・慧の本性が現れてきます。それこそが快楽の源であります。

真剣に聖賢の教えを学び、その教えを実行・実践できれば、どんな境遇であろうが、どんな身分であろうが、富貴(ふうき)であろうが、貧賤であろうが、皆、平等に、君子の楽しさ・喜びを得られます。

それがゆえに、聖賢の方々は『君子は「素富貴行乎富貴、素貧賤行乎貧賤、素夷狄行乎夷狄、素患難行乎患難(富貴(ふうき)に素(そ)しては富貴に行い、貧賤(ひんせん)に素しては貧賤に行い、夷狄(いてき)に素しては夷狄に行い、患難(かんなん)に素しては患難に行う。(『中庸』より)」』と述べられました。

まずは「素富貴行乎富貴」です。「素」は「現在」という意味です。つまり、あなたの現在の生活です。現在、あなたは富貴の生活を送っています。それならば、「素富貴行乎富貴」、つまり、富貴な人としての本分(ほんぶん)を尽くすべきです。

その富貴な人の本分とは何でしょうか。

そのあなたに能力・力があるから、その能力と力を使って、社会の貧苦の人々を助けることです。これは富貴の責任を果たすということです。

「富」は財産・富(とみ)を持っていることです。「貴」は地位があって、身分が高いということです。財産や富を持っていれば、身分や社会的地位が高くてあれば、苦難の人々を助けるべきです。このようなことは「行乎富貴(富貴に行い)」ということです。富貴な人のよい模範となりましょう。

次は、「素貧賤行乎貧賤」です。貧賤とは財産・富がなく、地位もないということです。貧賤であっても、私たちはきちんと、人の道を歩みます。自分の身の程をわきまえ、おのれの分に安(やす)んずる「安分(あんぶん)守(しゅ)己(き)」に生きます。道徳を守り、決して悪いことをしません。

「平安即是福(平安は即ち是れ福である)」との諺のように、自分だけが無事で穏やかに一生を過ごせるだけではなく、さらに、その平安な心、その平安な行為は、社会にも平和、安定と和やかさをもたらすことができます。

このことをできるには、道理が分からなければ、なかなか難しいです。少なくとも、因果応報の道理と事実真相を信じるべき、分かるべきです。たとえば、『了凡四訓』と『太上感応篇』、『文昌帝君陰騭(ぶんしょうていくんいんしつ)文(ぶん)』のなかに書かれた因果応報のことなどです。

そして、前半の「素富貴行乎富貴、素貧賤行乎貧賤(富貴(ふうき)に素(そ)しては富貴に行い、貧賤(ひんせん)に素しては貧賤に行い」より、さらに、レベルアップするのは、「素夷狄行乎夷狄、素患難行乎患難(夷狄(いてき)に素しては夷狄に行い、患難(かんなん)に素しては患難に行う)」の二言です。この二言を行うには、高レベルの智慧を要します。本当に悟っていれば、実践できます。

「素夷狄行乎夷狄」のなかの「夷狄」とは、古人が、儒教・仏教・道教という伝統文化のない外国を呼ぶときに使っていた名称です。今の言葉でいえば、外国、異邦(いほう)ということです。つまり、異郷、異国に住んでいても、その地で喜んで奉仕します。当地の人々が幸せになるように手助けします。決して、国、地域などの環境によって、自分の「他者を助け、国家・社会に利益をもたらす」との奉仕の素晴らしい気持ちと心を失いません。

社会の善良の一面は、大いに発揚(はつよう)させるべきです。社会の悪の一面は、振り返って、自分自身からそれを取り除くべきです。私たちは質素倹約を学ぶべき、清廉高潔(せいれんこうけつ)を学ぶべきです。私たちは真誠、恭敬な気持ちで人に接します。

楽しく学び、自分自身から実践して行きましょう。

簡単解説の内容は浄空法師の説法、楊淑芬(ようしゅくふん)居士先生の「弟子規」、成徳法師(蔡礼旭<さいれいきょく>先生)の「幸福人生講座」などの講義内容に参照してまとめたものです。

一部の内容は念仏人さんのブログによります、心から感謝いたします。

ブログをご覧になっている皆さんとご一緒に学ぶことができて、本当にうれしいです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます