フクロウが放野されましたので、報告です。

保護日:5月17日

畑のネットに絡まっているところを保護されました。

特にケガはなく、飛行可能になったところでM6の足環をつけてM7のフクロウと一緒に放野になりました。

放野日 2019年5月23日

放野場所 大磯町鷹取山周辺にて

(情報提供:神奈川県自然環境保全センター)

フクロウが放野されましたので、報告です。

保護日:5月17日

畑のネットに絡まっているところを保護されました。

特にケガはなく、飛行可能になったところでM6の足環をつけてM7のフクロウと一緒に放野になりました。

放野日 2019年5月23日

放野場所 大磯町鷹取山周辺にて

(情報提供:神奈川県自然環境保全センター)

2019年6月29日(土)、前日の台風3号に続くあいにくの雨模様の中で、痕跡調査班BeasTraceは第1回夜の観察会「〜空飛ぶ座布団の正体とは〜」を開催しました。場所は、去年から私たちがムササビの観察を行っている大雄山最乗寺です。大雄山最乗寺の広大な敷地には針葉樹の巨木が多数存在し、ムササビの居住に適していると思われる樹洞をいくつも確認することができます。彼らはこのような樹洞をねぐらとして利用し、夜になると食べ物のある山の森に滑空してゆくのです。この観察ポイントは、100mを超える大滑空が見られることもあるムササビ観察の名所でもあります。

午後6時、待ち合わせ場所の駐車場に参加者が集合しました。今回は6名の方が参加してくださいました。しかし、参加を希望されていた数名の方たちには、私たちの連絡網の不備により、当日までにご連絡をすることができませんでした。この場をお借りして謝罪致します。今後はこのような事が無いようにいたします。次回のイベントにも参加いただければ幸いです。

まず参加者には、講師役の小林夏子さんから夜行性の鳥や動物の生態についてのレクチャーを受けてもらいました。フクロウの体の特徴やアオバズクの鳴き方、ムササビの見つけ方など面白い話をたくさんしてもらいました。その後、スタッフと参加者は日没までの数十分間、観察ポイントに移動しながらムササビがねぐらにしていそうな樹洞を観察しました。

この日の日没予定時刻は7時1分でした。ちょうどその時刻に合わせるかのようにアオバズクが「ホッホー、ホッホー」と鳴き始めました。参加者とスタッフは、雨音に邪魔されながらムササビの鳴き声を待ちましたが、この日は一度も聴くことができませんでした。次回は満天の星空のもとで皆さんとムササビ観察をしたいと願っています。第2回観察会は8月を予定しております。準備が整い次第ご案内のメールを出しますので、是非ご参加ください。次回はきっとかわいいムササビたちに出会えますよ!

2019年6月23日(日)、今年度から始まった「もり・みず市民活動助成金」に関連した活動として、大山周辺の沢におけるサンショウウオや水棲生物の生息調査を行っています。今回は遠藤、石塚、稲垣、阿部(一般参加)の4人で三峰山の登り口付近に流れる沢を調査してきました。沢の流れの中の大きな石をひっくり返して、流れ出す落ち葉などと一緒に石の下に隠れている生き物をアミやザルですくい取りました。残念ながら今回もサンショウウオは発見できませんでしたが、水生昆虫やサワガニなどを観察することができました。次回はもっと上流まで行ってみたいと計画しています。興味のある方はぜひ、参加してください。

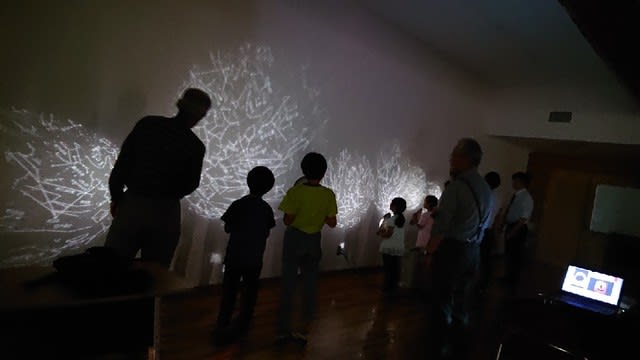

2019年6月22日(土)、自然環境保全センターからの依頼で自然発見クラブの授業をやってきました。当日はあいにくの豪雨と愛川町の逃走犯の影響もあって数名のキャンセルがありましたが、参加者数は10名(子供7名、大人3名)でした。今回の題目は「自作の星座早見盤型プラネタリウムで星空環境を調べよう」です。東海大学の物理学科元教授の鈴木恒則先生が考案された星座早見盤型プラネタリウムを子供たち(大人も数名)と一緒に作りました。当会の遠藤は光害(ひかりがい)について簡単な説明と、センターの野外施設で観察できる夜行性の野生鳥獣についての紹介をしました。光害に関する説明は子供達にはちょっと難しかったようですが、夜行性の動物たちの動画や鈴木先生の星座の話には興味を持ってもらえたようです。次回は冬の星座が見られる時期に星座や野生動物たちの話をしたいと思います。ぜひ皆さんも参加してみてください。光害に関してもいろいろ調べてみませんか?