ウツギの花のなかまの紹介

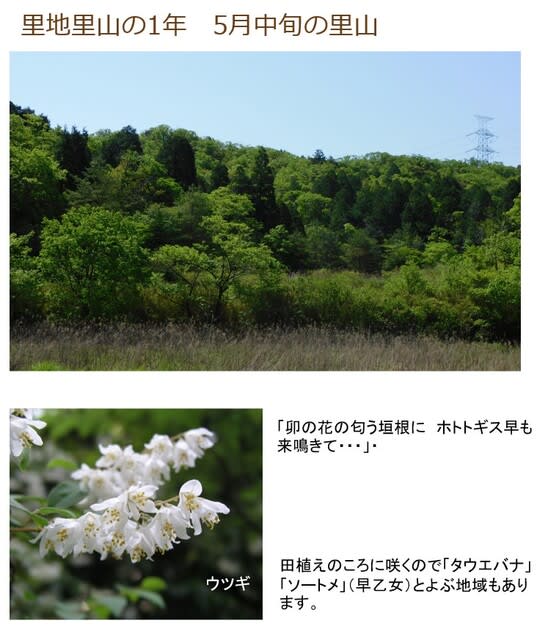

「卯の花の匂う垣根に ホトトギス早も来鳴きて・・・・」(作詞:佐佐木信綱、作曲:小山作之助)は『夏は来ぬ』の歌詞の一部です。

「卯の花」とは卯月の語源となった「ウツギ(ウノハナ)」のことです。

平安時代、初夏のころにさく花を詠んだ和歌に「神まつる卯月に咲ける卯花は白くもきねがしらげたる哉(凡河内躬恒/おおしこうちのみつね)」とあり、語源の一つです。

ウツギは北海道南部から九州の山地に普通に見られる植物です。

ウツギは田植えのころに咲くので「タウエバナ」「ソートメ」(早乙女)とよぶ地域もあります。

これまでは、ユキノシタ科に分類されていましたが新分類体系のクロンキスト体系ではアジサイ科に分類されることになりました。

また、「空木」とも書くことがあります。枝の髄の部分が、中空になることから付いた名前です。

「○○ウツギ」と名が付くものは、スイカズラ科の植物にも多く付けられています。

私たちの活動する里山では、まずツクバネウツギ、タニウツギがさきだし、ウツギ、コガクウツギと咲いていきます。

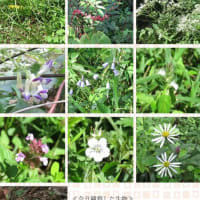

里山で見られる「〇〇ウツギ」と名なつく植物の紹介です。

タニウツギ(スイカズラ科)

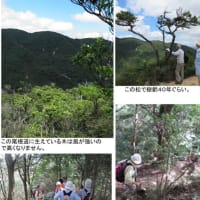

日本固有種で、本州以北の日本海側に生えます。日本海要素の植物です。しかし、兵庫県では県の南の方まで分布が広がっています。日本海側と太平洋側を分ける脊梁山脈は標高100m、氷上回廊と呼ばれます。標高の低い谷中分水界がタニウツギの分布を南方に広げる一つの要素になっているかもしれません。

ツクバネウツギ(スイカズラ科)

林縁部などに生えます。白い花の根元の蕚が、羽根つきの羽根のようなことから、名付けられています。花序は枝先にふつう2個の花をつけます。萼片は5枚です。その形が羽根突きの羽根ににているのでその名がつきました。

コツクバネウツギ(スイカズラ科)

林縁部などに生えます。白い花の根元の蕚片が2から3枚です。

コガクウツギ(アジサイ科)

関東南部から四国、九州に分布する。明るい丘陵や低山の斜面で見られます。春先にのびる枝に花芽が付く特性(新梢着花性)があります。白く大きい装飾花と淡黄緑色の両性花を付けます。花のよう見えるものは萼で、3枚と4枚がつきます。

ウツギ(アジサイ科)

林縁部などに生えます。花は白い5弁花で、雄しべは10本で半分は短くなっています。雌しべは3~4個の花柱があります。白い花の根元の蕚片は2枚です。