今週の光塾公演の演目「乳海撹拌」のなかで、どのキャラクターが一番劇的だろうか、と考えていて、もしかしたらそれは聖竜「バスキ」なのではないかとおもい至った。

おもえば不思議な存在で、いったいどこからやってきて、どういう存在なのかと不思議になる。

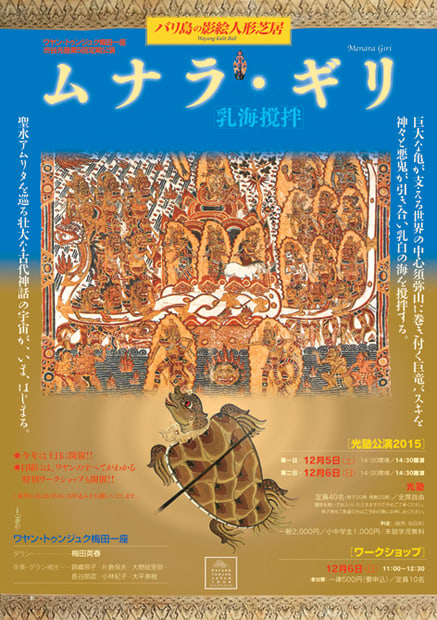

一応、翻訳的には「竜」となっているので、じゃ、今回は、この際「龍とドラゴン」の話にでもしてみようかとおもってみたが、ざっとおもい描いただけで、やはりどうも長くなりそうなので、それはやめて、今日は、今回のチラシに使ったカマサンスタイルのルキサンの話にしてみよう。

カマサンスタイルは、別名ワヤンスタイルともいう。きっと、かつて、絵のテーマとワヤンは同体だったのだ。

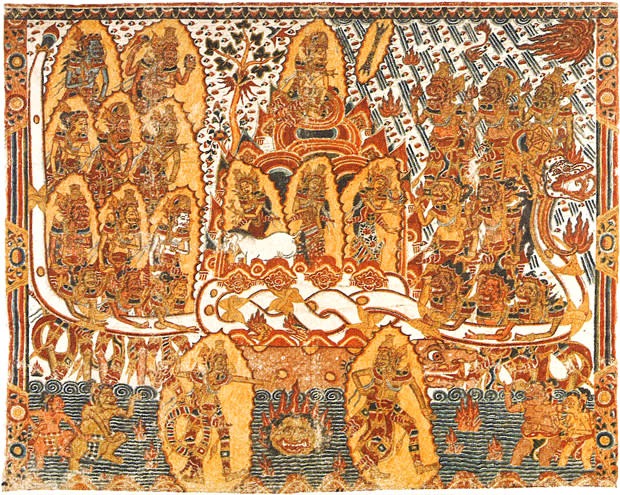

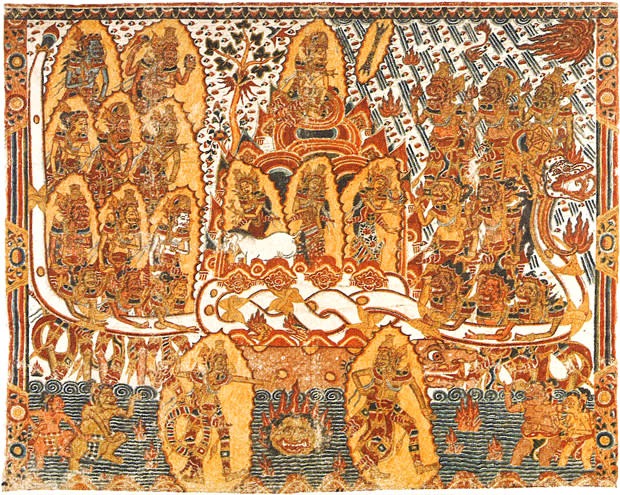

今回のチラシの画像はなかなかうまいものが見つからなかったが、バリの古い絵からやっと見つけたのがこれである。おそらく100年くらいは前の絵とおもわれる。

それを今回は、色彩の彩度を上げ、輪郭をややクリアにするなどの微調整をやって、最後に、左右を逆転させた。本来なら作家に申し訳ないのでそういうことはしないのだが、ま、アノニマスな絵なのでそれはいいということで。

なぜ左右反転させたかというと、影側ではなく、ダラン側から見た構図にするためである。マニアの人は知っているかもしれないが、いままでのチラシも全部そうしてきたのです。

だから、見比べてみてもらえればわかるが、このオリジナルは、バスキの頭が右側にある。

おそらく、複雑な画像なので、普通の人は、チラシを見ても、なんのことだかさっぱりわからないかもしれないが、この絵のなかには、今回登場するキャラクターがほとんど描かれているうえ、タイトルであり、クライマックスのひとつでもある乳色の海を撹拌するシーン全体が描かれているのである。

だから、ここがわかれば、物語との対応関係もバッチリ、というわけである。

じゃ、ま、もう少し詳しく見ていくと、まず、下半分に見えるのが、乳色をしてませんが、一応、これが海。波のような波紋が見える。

で、その上に平べったいのでわかりにくいが、ウィシュヌの化身である亀が横たわっていて、その上にあるのがバスキが巻き付いている須弥山ということになる。ご丁寧に、バスキは紐を結んだように絡んでいるのがユニークだ。

その須弥山の中央、一番上にいるのが、インドラ神である。

で、バスキの左右、右側のバスキの頭の付近に群をなしているのが魔物たち、左側でバスキの尻尾を掴んでいる群が神々である。それぞれに光背のようなものが付いている。

ここまでが、基本的構図。

これは、乳色の海深くにあるという不死の聖水アムルタをゲットするために、ウィシュヌ神の命令で、竜神のアンタボガが須弥山を大地から引き抜き、ウィシュヌ神の化身である巨大な亀のいる乳海に沈め、それにバスキを巻き付かせ、左右で引っぱり回すことで、海を撹拌して、取り出す、というそういうシーンの全景なのだ。

バスキの頭側を魔物たちが引っぱり、尻尾側を神々が引っ張るという図だ。

だが、物語では、なかなかアムルタは出てこず、途中で、聖なる武器や聖なる馬や美しい女性たちが飛び出して来たりするが、よく見るとこの絵には、そういうキャラクターたちも須弥山の周りにちゃんと描かれている。

また、左右それぞれの下の方には、トゥワレンとムルダ、デレムとサングトなどの従者も描かれている。なんとなくそれぞれが引き合いを応援しているように描かれているのが微笑ましい。

それから、もうひとつ面白いのは、左右の背景である。左の神々たちの背景は、霊気や樹木などの生命的なものが描かれ、これはきっと晴れの気配だが、右側の魔物たちの背景には、風雨の様子になっていて、炎が風でなびいている様子がわかる。

これは、神々たちと魔物たちの持っている気配感と住む世界の環境を表しているともいえる。だから本来、悪鬼プルチンティが登場する場面など、嵐とともにやってくる、という風にできればリアルなんだろうな。

ともかく、そうやって見ていくと、この絵にはすべてが盛り込まれているようにも見えるし、凝縮された物語の構図だともいえる。

「乳海撹拌」、この絵に描かれたシーンは、実際のワヤンではどう演じられるのだろうか。それなりの演出もしたしね。ま、それは観てのお楽しみ。(は/184)

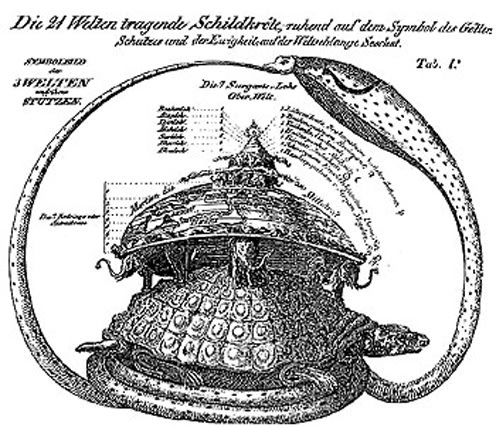

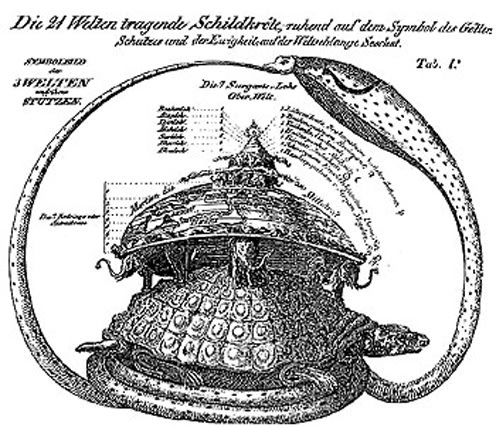

インドの世界観では、こうなっている。

亀の上に象が大地を支えている構図だ。不思議な象徴体系だね。

この辺、話すとまた長くなるので、いずれまた。

ともかく、こういうインドの世界観と創世神話が、乳海撹拌のベースになっている。

おもえば不思議な存在で、いったいどこからやってきて、どういう存在なのかと不思議になる。

一応、翻訳的には「竜」となっているので、じゃ、今回は、この際「龍とドラゴン」の話にでもしてみようかとおもってみたが、ざっとおもい描いただけで、やはりどうも長くなりそうなので、それはやめて、今日は、今回のチラシに使ったカマサンスタイルのルキサンの話にしてみよう。

カマサンスタイルは、別名ワヤンスタイルともいう。きっと、かつて、絵のテーマとワヤンは同体だったのだ。

今回のチラシの画像はなかなかうまいものが見つからなかったが、バリの古い絵からやっと見つけたのがこれである。おそらく100年くらいは前の絵とおもわれる。

それを今回は、色彩の彩度を上げ、輪郭をややクリアにするなどの微調整をやって、最後に、左右を逆転させた。本来なら作家に申し訳ないのでそういうことはしないのだが、ま、アノニマスな絵なのでそれはいいということで。

なぜ左右反転させたかというと、影側ではなく、ダラン側から見た構図にするためである。マニアの人は知っているかもしれないが、いままでのチラシも全部そうしてきたのです。

だから、見比べてみてもらえればわかるが、このオリジナルは、バスキの頭が右側にある。

おそらく、複雑な画像なので、普通の人は、チラシを見ても、なんのことだかさっぱりわからないかもしれないが、この絵のなかには、今回登場するキャラクターがほとんど描かれているうえ、タイトルであり、クライマックスのひとつでもある乳色の海を撹拌するシーン全体が描かれているのである。

だから、ここがわかれば、物語との対応関係もバッチリ、というわけである。

じゃ、ま、もう少し詳しく見ていくと、まず、下半分に見えるのが、乳色をしてませんが、一応、これが海。波のような波紋が見える。

で、その上に平べったいのでわかりにくいが、ウィシュヌの化身である亀が横たわっていて、その上にあるのがバスキが巻き付いている須弥山ということになる。ご丁寧に、バスキは紐を結んだように絡んでいるのがユニークだ。

その須弥山の中央、一番上にいるのが、インドラ神である。

で、バスキの左右、右側のバスキの頭の付近に群をなしているのが魔物たち、左側でバスキの尻尾を掴んでいる群が神々である。それぞれに光背のようなものが付いている。

ここまでが、基本的構図。

これは、乳色の海深くにあるという不死の聖水アムルタをゲットするために、ウィシュヌ神の命令で、竜神のアンタボガが須弥山を大地から引き抜き、ウィシュヌ神の化身である巨大な亀のいる乳海に沈め、それにバスキを巻き付かせ、左右で引っぱり回すことで、海を撹拌して、取り出す、というそういうシーンの全景なのだ。

バスキの頭側を魔物たちが引っぱり、尻尾側を神々が引っ張るという図だ。

だが、物語では、なかなかアムルタは出てこず、途中で、聖なる武器や聖なる馬や美しい女性たちが飛び出して来たりするが、よく見るとこの絵には、そういうキャラクターたちも須弥山の周りにちゃんと描かれている。

また、左右それぞれの下の方には、トゥワレンとムルダ、デレムとサングトなどの従者も描かれている。なんとなくそれぞれが引き合いを応援しているように描かれているのが微笑ましい。

それから、もうひとつ面白いのは、左右の背景である。左の神々たちの背景は、霊気や樹木などの生命的なものが描かれ、これはきっと晴れの気配だが、右側の魔物たちの背景には、風雨の様子になっていて、炎が風でなびいている様子がわかる。

これは、神々たちと魔物たちの持っている気配感と住む世界の環境を表しているともいえる。だから本来、悪鬼プルチンティが登場する場面など、嵐とともにやってくる、という風にできればリアルなんだろうな。

ともかく、そうやって見ていくと、この絵にはすべてが盛り込まれているようにも見えるし、凝縮された物語の構図だともいえる。

「乳海撹拌」、この絵に描かれたシーンは、実際のワヤンではどう演じられるのだろうか。それなりの演出もしたしね。ま、それは観てのお楽しみ。(は/184)

インドの世界観では、こうなっている。

亀の上に象が大地を支えている構図だ。不思議な象徴体系だね。

この辺、話すとまた長くなるので、いずれまた。

ともかく、こういうインドの世界観と創世神話が、乳海撹拌のベースになっている。