台風を微妙に避けて北海道を往復した。気温は3℃近くあったけど、やぱり湿度は低く、過ごしやすかったです。

今回の展示も素晴らしかったです。たくさんの方に来ていただき、感謝。詳細はまた後日。

では、話しを戻して、「ドラゴン」と「龍」の関係について(結構しつこいね)。

でもま、そのルーツは、有名な古代メソポタミアの「ティアマト」神話とされている。だいたいにして、農業の発祥もそうだし、文字や文様や神話の発祥も、あるいは鉄器やビールや車輪などさまざまな発明に近いものの発祥はメソポタミア周辺であることが多い。こういうイメージもそうなのかもしれない。

ユーフラテス川。雄大だ。

龍らしきものに関してなら、最も古いのは、古代シュメール文明のなかに洪水伝説のなかに龍とも蛇ともつかないシンボルが登場することなどが挙げられる。紀元前4千年前の話である。それが古代バビロニアに伝承され、「エヌマ・エリシュ」という天地創造神話になったことがわかっている。

英雄「マルドゥク」は、水の神「ティアマト」を退治し、ティアマトから天と地をつくったという神話である。「ティアマト」とは「洪水を起こす龍」であった。だから神話上、それは英雄によって「退治」されるべきものだったのだ。

おそらく当時、洪水は最大の災害であったろう。紀元前2600年頃成立した叙事詩「ギルガメシュ」にもある「洪水伝説」は、その後、ゾロアスター経、ユダヤ教の「方舟伝説」にもつながっている。

聖書の創世記に伝承されるこれらの物語によって、「龍」は、次第に神の敵である悪魔的?存在になっていったと考えられる。

左がティアマト、右が勇者「マルドゥク」とされている。

一方、「蛇」は、そもそもエジプトがそうであったが、王権ともからんできたし、エジプト出身のモーゼも含め、信仰に対象であった。しかし、ユダヤ教からキリスト教が分離した際、蛇は邪悪な象徴とされ、だからこそ、アダムとイヴを騙した存在になった。

この時点で、キリスト教圏では、蛇も龍も悪者になったのだ。

ただし、キリスト教圏で唯一、蛇信仰を受け継いだのは異端とされた「グノーシス派」だった。

グノーシス派は、簡単にいえば、「知恵」の宗派である。普通はよく悪と善、物質と霊魂の二元論で知られるが、実はそう単純な話しでもない。けれど、要は、生身のキリスト伝説は認めず、霊魂としての神、神秘的な霊力の知恵が人々を救うと考える一派ということはできるだろう。

彼らはその蛇を「知恵」の象徴とし、ダランも好きな「ウロボロス」をシンボリックに多用したことでも知られている。

要するに、「グノーシス派」にしても「カバラ」にしても、神秘主義や異端とされた考え方の一派は、すべからくアジア的?多元主義なのである。「唯一絶対」を主張する人たちからはまず理解されないのだろう。

ウロボロス。

・・・こんな話しをダラダラやっていると、また長くなるので端折るが、後にそれらの話しが古代ギリシャの英雄譚になり、ここで初めて「ドラコーン=ドラゴン」に変容する。それがゲルマンの北上によって、北欧伝説につながったのである。

やっと話しが戻ってきた。話しを少し整理しよう。

まず、「龍」の類は中国黄河文明とメソポタミア文明にシンボライズされた幻獣であった。そして共通して「水の神」であった。それぞれの大河は、屈強で強大な影響力をもった幻獣に成長し、一方は王権の象徴となり、一方は退治される悪になった。

時代的には、メソポタミアの方が古いだろうし、いろんな技術も先行していただろうが、かといって、中国は中国でやはりルーツの蛇信仰のようなものはあっただろうから、それらがどう伝播したかは古すぎてわかっていない。

けれど、たぶん、ティアマトのようなイメージは、どこかで伝播し、中国にも伝わっていたのではないかとはおもわれる。

このことは、いずれもっとシルクロードや中央アジアから資料が出ないと正確には判明しないだろう。

ただ、どちらにしても、それらの発祥はおそらく「農耕」と深い関係がある。つまり、定住農耕する際にもっとも大切なものは「水」であり、「水」を治めるものが天下を治めるからだ。「治水」とはよくいったものだ。

バリだって、世界遺産に指定された背景には、その水利システムとしての「スバック」があった。

要するに違いはなにかというと、「水」というその「自然」とどう向き合うかというところに、「砂漠の民」と「森林の民」の差がついた、としかおもえない。

つまり、自然を制御の対象とするか、自然の有り様を天命と考えるか、の違いである。コントロールするなら、敵対し灌漑するしかない。これを英雄が龍を退治して世を治める神話にしたのだろう。

だが、天命と考えるなら、人間も自然の一部であり、天を味方につけたものが世を治めるとした方が馴染みやすい、ということになる。

日本やインドも含め、その他の地域では、「龍」以前に、おおむね「蛇」信仰が水の神と結びついていた。

ナーガも雌のナーギとともに雌雄となるし、中国にさえ秦の農業の神、蛇身の伏義(ふくぎ)と女媧(じょか)の伝説もある。そういう雌雄の蛇の存在は、豊饒のシンボルであり、得体の知れない不思議な神々しさがある。

同時に蛇はどこでも男根や渦巻きであり生命力を表す存在、畏怖と恐怖の対象であったのである。

伏義と女媧。

そこに次第に「龍」が伝播し、「蛇」は同一視されたり、共存したりした。これが世界の象徴体系になっていった、というのが状況であろうか・・・。ともかく共通するのは、「水」である。

おぼろげに、「龍」と「ドラゴン」と「蛇」の民族的世界地図が見えてきただろうか・・・?

海の上のナーガに乗るウィシュヌ。よくある構図だ。

いずれにしても、「ナーガ」の元は「蛇」である。

が、中国文明も影響するバリでも、ヒンドゥ文化をベースに、多少「龍」のイメージをダブらせながら、超越的に世界を飛翔する不思議な幻獣になったのだろう。

だから、大河の行き着く先、大海を撹拌し、世界を創造するのは、龍神バスキの登場が不可欠だったということだ。

これが「バスキ」の背景にあった、のではないだろうか。(は/253)

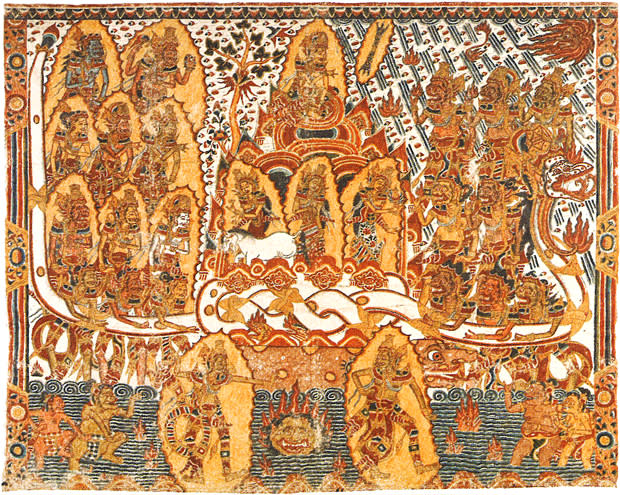

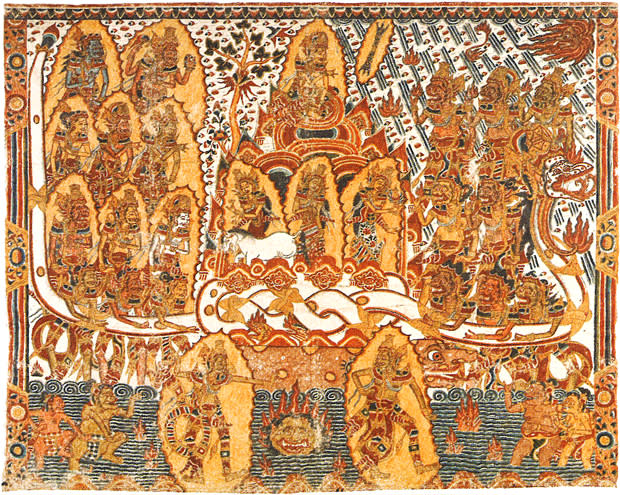

「ムナラ・ギリ(乳海撹拌)図」(バリ)。

なんか、大河ドラマになってしまって、すいやせん。

全部ウソです。いやホントです。いやまだ大筋は仮説です。

今回の展示も素晴らしかったです。たくさんの方に来ていただき、感謝。詳細はまた後日。

では、話しを戻して、「ドラゴン」と「龍」の関係について(結構しつこいね)。

でもま、そのルーツは、有名な古代メソポタミアの「ティアマト」神話とされている。だいたいにして、農業の発祥もそうだし、文字や文様や神話の発祥も、あるいは鉄器やビールや車輪などさまざまな発明に近いものの発祥はメソポタミア周辺であることが多い。こういうイメージもそうなのかもしれない。

ユーフラテス川。雄大だ。

龍らしきものに関してなら、最も古いのは、古代シュメール文明のなかに洪水伝説のなかに龍とも蛇ともつかないシンボルが登場することなどが挙げられる。紀元前4千年前の話である。それが古代バビロニアに伝承され、「エヌマ・エリシュ」という天地創造神話になったことがわかっている。

英雄「マルドゥク」は、水の神「ティアマト」を退治し、ティアマトから天と地をつくったという神話である。「ティアマト」とは「洪水を起こす龍」であった。だから神話上、それは英雄によって「退治」されるべきものだったのだ。

おそらく当時、洪水は最大の災害であったろう。紀元前2600年頃成立した叙事詩「ギルガメシュ」にもある「洪水伝説」は、その後、ゾロアスター経、ユダヤ教の「方舟伝説」にもつながっている。

聖書の創世記に伝承されるこれらの物語によって、「龍」は、次第に神の敵である悪魔的?存在になっていったと考えられる。

左がティアマト、右が勇者「マルドゥク」とされている。

一方、「蛇」は、そもそもエジプトがそうであったが、王権ともからんできたし、エジプト出身のモーゼも含め、信仰に対象であった。しかし、ユダヤ教からキリスト教が分離した際、蛇は邪悪な象徴とされ、だからこそ、アダムとイヴを騙した存在になった。

この時点で、キリスト教圏では、蛇も龍も悪者になったのだ。

ただし、キリスト教圏で唯一、蛇信仰を受け継いだのは異端とされた「グノーシス派」だった。

グノーシス派は、簡単にいえば、「知恵」の宗派である。普通はよく悪と善、物質と霊魂の二元論で知られるが、実はそう単純な話しでもない。けれど、要は、生身のキリスト伝説は認めず、霊魂としての神、神秘的な霊力の知恵が人々を救うと考える一派ということはできるだろう。

彼らはその蛇を「知恵」の象徴とし、ダランも好きな「ウロボロス」をシンボリックに多用したことでも知られている。

要するに、「グノーシス派」にしても「カバラ」にしても、神秘主義や異端とされた考え方の一派は、すべからくアジア的?多元主義なのである。「唯一絶対」を主張する人たちからはまず理解されないのだろう。

ウロボロス。

・・・こんな話しをダラダラやっていると、また長くなるので端折るが、後にそれらの話しが古代ギリシャの英雄譚になり、ここで初めて「ドラコーン=ドラゴン」に変容する。それがゲルマンの北上によって、北欧伝説につながったのである。

やっと話しが戻ってきた。話しを少し整理しよう。

まず、「龍」の類は中国黄河文明とメソポタミア文明にシンボライズされた幻獣であった。そして共通して「水の神」であった。それぞれの大河は、屈強で強大な影響力をもった幻獣に成長し、一方は王権の象徴となり、一方は退治される悪になった。

時代的には、メソポタミアの方が古いだろうし、いろんな技術も先行していただろうが、かといって、中国は中国でやはりルーツの蛇信仰のようなものはあっただろうから、それらがどう伝播したかは古すぎてわかっていない。

けれど、たぶん、ティアマトのようなイメージは、どこかで伝播し、中国にも伝わっていたのではないかとはおもわれる。

このことは、いずれもっとシルクロードや中央アジアから資料が出ないと正確には判明しないだろう。

ただ、どちらにしても、それらの発祥はおそらく「農耕」と深い関係がある。つまり、定住農耕する際にもっとも大切なものは「水」であり、「水」を治めるものが天下を治めるからだ。「治水」とはよくいったものだ。

バリだって、世界遺産に指定された背景には、その水利システムとしての「スバック」があった。

要するに違いはなにかというと、「水」というその「自然」とどう向き合うかというところに、「砂漠の民」と「森林の民」の差がついた、としかおもえない。

つまり、自然を制御の対象とするか、自然の有り様を天命と考えるか、の違いである。コントロールするなら、敵対し灌漑するしかない。これを英雄が龍を退治して世を治める神話にしたのだろう。

だが、天命と考えるなら、人間も自然の一部であり、天を味方につけたものが世を治めるとした方が馴染みやすい、ということになる。

日本やインドも含め、その他の地域では、「龍」以前に、おおむね「蛇」信仰が水の神と結びついていた。

ナーガも雌のナーギとともに雌雄となるし、中国にさえ秦の農業の神、蛇身の伏義(ふくぎ)と女媧(じょか)の伝説もある。そういう雌雄の蛇の存在は、豊饒のシンボルであり、得体の知れない不思議な神々しさがある。

同時に蛇はどこでも男根や渦巻きであり生命力を表す存在、畏怖と恐怖の対象であったのである。

伏義と女媧。

そこに次第に「龍」が伝播し、「蛇」は同一視されたり、共存したりした。これが世界の象徴体系になっていった、というのが状況であろうか・・・。ともかく共通するのは、「水」である。

おぼろげに、「龍」と「ドラゴン」と「蛇」の民族的世界地図が見えてきただろうか・・・?

海の上のナーガに乗るウィシュヌ。よくある構図だ。

いずれにしても、「ナーガ」の元は「蛇」である。

が、中国文明も影響するバリでも、ヒンドゥ文化をベースに、多少「龍」のイメージをダブらせながら、超越的に世界を飛翔する不思議な幻獣になったのだろう。

だから、大河の行き着く先、大海を撹拌し、世界を創造するのは、龍神バスキの登場が不可欠だったということだ。

これが「バスキ」の背景にあった、のではないだろうか。(は/253)

「ムナラ・ギリ(乳海撹拌)図」(バリ)。

なんか、大河ドラマになってしまって、すいやせん。

全部ウソです。いやホントです。いやまだ大筋は仮説です。