どうも、ずいぶんとお久しぶりです。

今年も無事年が明けましたね。改めて、本年もよろしくお願いいたします。

それはそうと、新年からなんですが、年末からどうも毎日眠くてしょうがない。

電車でも飛行機でも、時間があるとあっという間にすぐに眠ついてしまう。

で、ちょうど一昨日のTUNJUK新年会でも話しになったのでおもい出したことがある。

暮れの日曜の仕事帰りにかみさんと吉祥寺駅で待合せたが、早く着いたので、駅ビルと待つことにしてうろうろしているとちょうどいいベンチがあったので、そこに腰を下ろしたら、そこでもいつのまにか眠りこんでしまった。

結局、かみさんに起こされるまで記憶がない。

かみさんに言わせると、あんなに熟睡しているのは見たことないということだった。

まさに「とっても疲れた人」の体だったことだろう。

新考案のピクト。

そういえば、まだ20代の頃、人はなぜ眠るのだろうと考えてみたことがあった。そもそも動物はなぜ眠るのか、その眠りの違いはあるのだろうか。う~ん、それを考えると夜も眠れません、ね。

ナポレオンやエジソンは一日3時間しか眠らなかったそうだし(どうも事実らしい)、ダ・ビンチにいたっては、15分づつ何回かに分けて眠っていたという。

世の中にはそういう風に眠らないで済む人もいれば、10時間以上眠らないと調子が悪い、という人もいる。

よくいわれるように、一日8時間眠るとして、眠らずに済めば、人生3分の1はもっと有効に使えるのではないか、という考え方は出てきて当然だろう。でもけしてそうはならない。

いまのところの人間の最長断眠記録は、70年代にアメリカの高校生が達成した264時間12分(約11日間)だそうだが、動物実験などでも明らかなように、人間も含め、動物は眠らないと最後は正気を失い死んでしまうそうだ。

では、なぜ眠らなければ死んでしまうのか。

答えからいうと、睡眠とは、簡単にいえば「脳を休ませ再活性する高度な生存技術」だからだ。要するに、生存に必要な中枢神経系である脳を肥大化させた動物は、同じく肥大化する膨大な情報処理の必要があり、睡眠行為がないとそれが処理しきれず脳がパンクしてしまうということだ。

最後は意識も狂えば、自律神経がコントロールできなくなってしまうのだ。

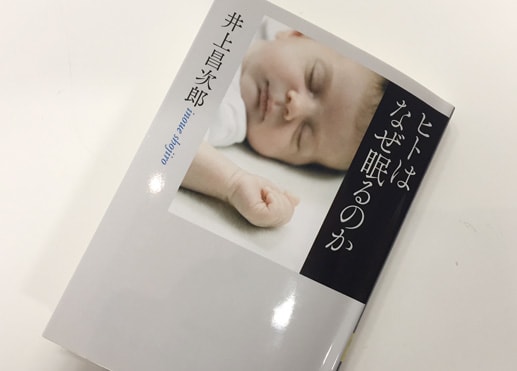

この本は90年代に出た本であるが、最近の脳科学の進歩とともに、

「睡眠学」というジャンルもずいぶん進んだらしい。世の中にはたくさんの出版物が出回っている。

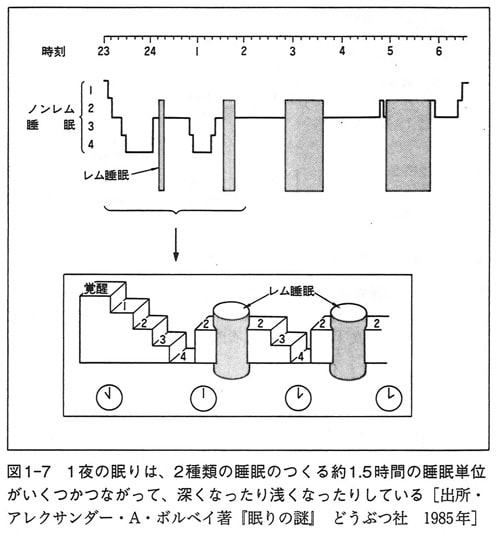

で、その睡眠の中身、現在の人間の睡眠には、よく知られるように「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」がある。

レム睡眠は、脳はおぼろげに起きていて身体が眠っている状態、夢や金縛りはこのとき起きる。まだ脳が単純だった頃の生物に誕生した睡眠形式である。スタンバイ状態の脳である。そりゃそうね、いつ外敵に教われてもすぐに起きられるようにしておかないといけないわけだし。

一方のノンレム睡眠はいわゆる「熟睡」である。脳はここでリセットされる。高度な大脳皮質をもった人間に生まれた睡眠形式である。

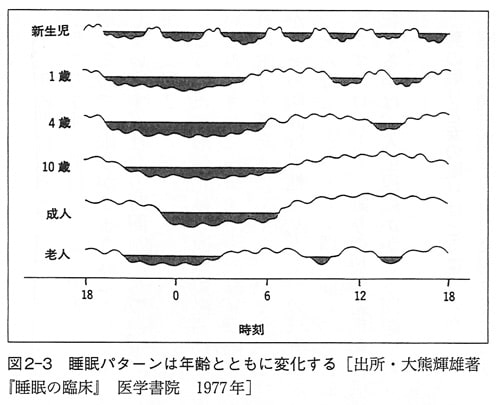

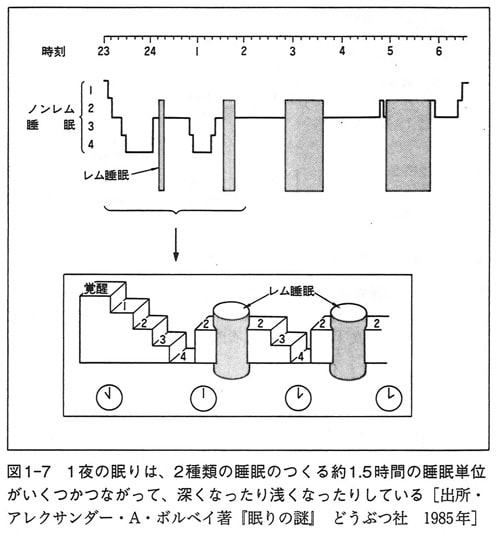

普通、人間の睡眠は、最初の三時間で徐々ノンレム睡眠に入り、以降はレム睡眠とノンレム睡眠を1.5時間ごとに繰り返し、起きる直前はほぼレム睡眠になる。

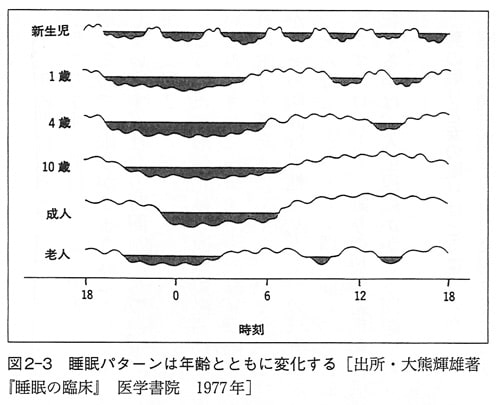

でも、赤ちゃんは、まだ脳が未発達のため、基本的にはレム睡眠が大半を占め、一日何時間も眠ることになる。実はここで脳を発達させるのだ。

「寝る子は育つ」とはよく言ったもので、何の科学的情報もないのに昔の人はエラいね。

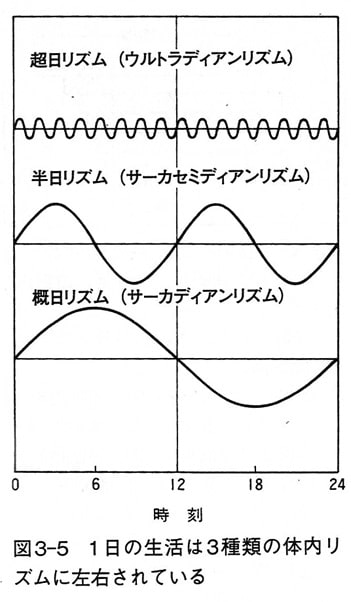

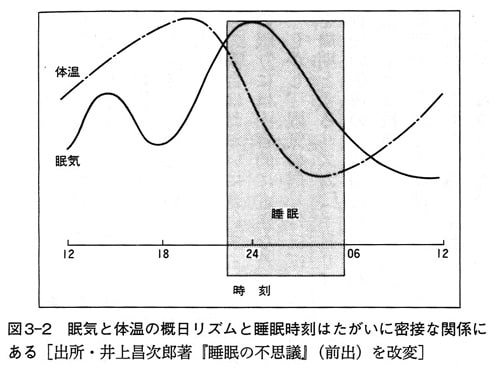

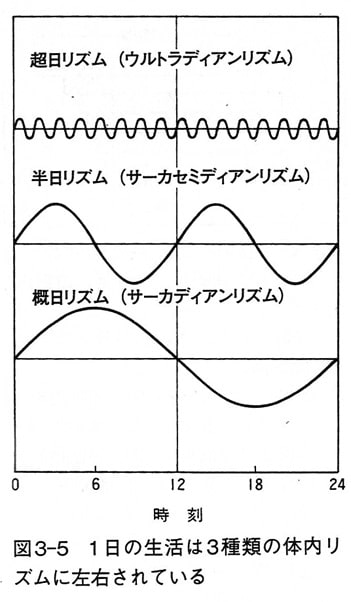

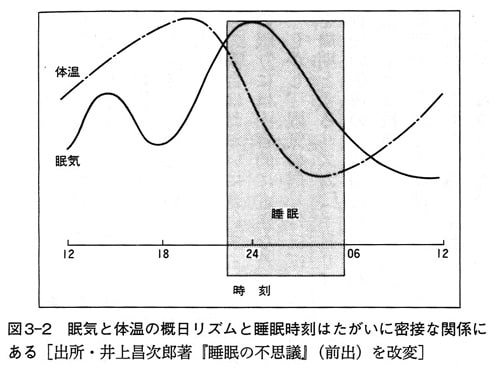

で、睡眠の規則性を支えるものがいわゆる「サーカディアンリズム」といわれるもので、日本語では「概日(がいじつ)リズム」という。一日のなかの生理的リズム、もっと簡単にいえば「体内時計」ということである。生命は、多かれ少なかれこのリズムをもっている。

なぜ「全日リズム」ではなく、「概」(おおむね)かというと、そもそも人間のサーカディアンリズムは25時間にセットされているためである。人はそれを毎日24時間に補正して生きている。ま、リズムのなかの「遊び」と考えればいいだろう。

でも、その遊びがあるから、多少睡眠の時間帯や長さが狂っても、生きていけるのだ。

その他、月単位の周期もあるし、季節周期もある。北欧とバリでは睡眠様式も違うわけだ。

飛行機で地球の裏側まで一気に行ったり、徹夜などして、そこが補正できなくなると、いわゆる「時差ボケ」になってしまうのだ。

そうやって、人間には「三大欲求」というものが備わった。すなわち「食・睡眠・性」である。

そして、これらに共通するのは「快楽」である。でも、それはけして快楽が先にあったわけではなく、個体生存と種の遺伝子を残すための行為に、「快楽」というご褒美を与えられた、と考える方が妥当であろう。

そうこうして、我々は睡眠の欲求のなかで一日を過ごすわけだが、現代とはおかしなもので、夜でもライトを照らし、仕事もし、サーカディアンリズムを無視するかのような活動をする。仕事とはそれが正しいとする価値観が以前にはあった。

でも、それは、生物としての人間と近代文明の行動様式にズレを生みかねない。突き詰めれば、これが睡眠障害や精神障害のもとでもあろう。

やっぱりね、サーカディアンリズムにのり規則正しい生活をする「ダランのお父様」は、正しいのだ。

その価値観はいずれ見直されなければならないね。「脳の癒し」は現代の課題でもある。

だから僕も単純に身体が疲れていたというわけではなく、要するに「脳」が疲れていた、ということだろう。

脳の疲れはなかなか抜けない。いまでも毎日眠くてしょうがない。やっぱり「癒し」が必要だ。(は/275)

新年からややこしい話しですみやせん。

みなさんにとって、今年が、よい一年でありますように。

今年も無事年が明けましたね。改めて、本年もよろしくお願いいたします。

それはそうと、新年からなんですが、年末からどうも毎日眠くてしょうがない。

電車でも飛行機でも、時間があるとあっという間にすぐに眠ついてしまう。

で、ちょうど一昨日のTUNJUK新年会でも話しになったのでおもい出したことがある。

暮れの日曜の仕事帰りにかみさんと吉祥寺駅で待合せたが、早く着いたので、駅ビルと待つことにしてうろうろしているとちょうどいいベンチがあったので、そこに腰を下ろしたら、そこでもいつのまにか眠りこんでしまった。

結局、かみさんに起こされるまで記憶がない。

かみさんに言わせると、あんなに熟睡しているのは見たことないということだった。

まさに「とっても疲れた人」の体だったことだろう。

新考案のピクト。

そういえば、まだ20代の頃、人はなぜ眠るのだろうと考えてみたことがあった。そもそも動物はなぜ眠るのか、その眠りの違いはあるのだろうか。う~ん、それを考えると夜も眠れません、ね。

ナポレオンやエジソンは一日3時間しか眠らなかったそうだし(どうも事実らしい)、ダ・ビンチにいたっては、15分づつ何回かに分けて眠っていたという。

世の中にはそういう風に眠らないで済む人もいれば、10時間以上眠らないと調子が悪い、という人もいる。

よくいわれるように、一日8時間眠るとして、眠らずに済めば、人生3分の1はもっと有効に使えるのではないか、という考え方は出てきて当然だろう。でもけしてそうはならない。

いまのところの人間の最長断眠記録は、70年代にアメリカの高校生が達成した264時間12分(約11日間)だそうだが、動物実験などでも明らかなように、人間も含め、動物は眠らないと最後は正気を失い死んでしまうそうだ。

では、なぜ眠らなければ死んでしまうのか。

答えからいうと、睡眠とは、簡単にいえば「脳を休ませ再活性する高度な生存技術」だからだ。要するに、生存に必要な中枢神経系である脳を肥大化させた動物は、同じく肥大化する膨大な情報処理の必要があり、睡眠行為がないとそれが処理しきれず脳がパンクしてしまうということだ。

最後は意識も狂えば、自律神経がコントロールできなくなってしまうのだ。

この本は90年代に出た本であるが、最近の脳科学の進歩とともに、

「睡眠学」というジャンルもずいぶん進んだらしい。世の中にはたくさんの出版物が出回っている。

で、その睡眠の中身、現在の人間の睡眠には、よく知られるように「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」がある。

レム睡眠は、脳はおぼろげに起きていて身体が眠っている状態、夢や金縛りはこのとき起きる。まだ脳が単純だった頃の生物に誕生した睡眠形式である。スタンバイ状態の脳である。そりゃそうね、いつ外敵に教われてもすぐに起きられるようにしておかないといけないわけだし。

一方のノンレム睡眠はいわゆる「熟睡」である。脳はここでリセットされる。高度な大脳皮質をもった人間に生まれた睡眠形式である。

普通、人間の睡眠は、最初の三時間で徐々ノンレム睡眠に入り、以降はレム睡眠とノンレム睡眠を1.5時間ごとに繰り返し、起きる直前はほぼレム睡眠になる。

でも、赤ちゃんは、まだ脳が未発達のため、基本的にはレム睡眠が大半を占め、一日何時間も眠ることになる。実はここで脳を発達させるのだ。

「寝る子は育つ」とはよく言ったもので、何の科学的情報もないのに昔の人はエラいね。

で、睡眠の規則性を支えるものがいわゆる「サーカディアンリズム」といわれるもので、日本語では「概日(がいじつ)リズム」という。一日のなかの生理的リズム、もっと簡単にいえば「体内時計」ということである。生命は、多かれ少なかれこのリズムをもっている。

なぜ「全日リズム」ではなく、「概」(おおむね)かというと、そもそも人間のサーカディアンリズムは25時間にセットされているためである。人はそれを毎日24時間に補正して生きている。ま、リズムのなかの「遊び」と考えればいいだろう。

でも、その遊びがあるから、多少睡眠の時間帯や長さが狂っても、生きていけるのだ。

その他、月単位の周期もあるし、季節周期もある。北欧とバリでは睡眠様式も違うわけだ。

飛行機で地球の裏側まで一気に行ったり、徹夜などして、そこが補正できなくなると、いわゆる「時差ボケ」になってしまうのだ。

そうやって、人間には「三大欲求」というものが備わった。すなわち「食・睡眠・性」である。

そして、これらに共通するのは「快楽」である。でも、それはけして快楽が先にあったわけではなく、個体生存と種の遺伝子を残すための行為に、「快楽」というご褒美を与えられた、と考える方が妥当であろう。

そうこうして、我々は睡眠の欲求のなかで一日を過ごすわけだが、現代とはおかしなもので、夜でもライトを照らし、仕事もし、サーカディアンリズムを無視するかのような活動をする。仕事とはそれが正しいとする価値観が以前にはあった。

でも、それは、生物としての人間と近代文明の行動様式にズレを生みかねない。突き詰めれば、これが睡眠障害や精神障害のもとでもあろう。

やっぱりね、サーカディアンリズムにのり規則正しい生活をする「ダランのお父様」は、正しいのだ。

その価値観はいずれ見直されなければならないね。「脳の癒し」は現代の課題でもある。

だから僕も単純に身体が疲れていたというわけではなく、要するに「脳」が疲れていた、ということだろう。

脳の疲れはなかなか抜けない。いまでも毎日眠くてしょうがない。やっぱり「癒し」が必要だ。(は/275)

新年からややこしい話しですみやせん。

みなさんにとって、今年が、よい一年でありますように。