ダランは活発だな・・・。僕はここのところ、どうも疲れが溜まっている。歳のせいにするのは怒られそうだが、それでも寄る年波ということもあるし、睡眠不足もたたっているのかもしれない。今日も土曜なのにしっかり仕事をしている。

来週はまた、撮影→岐阜→高山→名古屋→広島→南房総と家にも帰らずロードがつづく。金曜は都内の大学で後期の講義がはじまるし、連休にはグンデルもある。ああ、まだまだ疲れそうだ。

などと悲観的な気分になってもしょうがない、と、行かなきゃいいのに飲みにも行く。ま、ほとんど付合いですが。

たとえば、先日行ったバーは、以前から一度行こうとおもっていたところだが、二度ほど満席で入れずやっと入れた店である。

入口もよくわからない扉を開けると、中は真っ暗。目が慣れるまで時間がかかる。逆に店を出ると、夜の街がまるで昼間のようだった。ま、それだけ東京の街は明るのかもしれないし、やっぱり店が暗すぎるのかもしれない。

こういう暗さのバーなら、他にも知っている。そのバーなんか、店に入るとまず、怖くて足を踏み出せない。そう、何も見えないからだ。

こういう暗さ、まるで昔の映画館のようだ。子供の頃、映画館に入る前には、よく片目をつぶっておくように言われたものだ。そう、そうすれば、少なくとも、片目は暗さに馴れる準備が整うからである。そうおもうといまの映画館は明るいね。近代の街とは、明るくなることだったのかもしれないね。

このバーには、ドリンクもフードもメニューというものが一切ない。そんな野暮なこと、という意味だろうか。

で、フード(あて)は、小振りの干物と野菜のみ。

このなかから好きなものを好きな数だけ選んで炙ってもらう、という仕組み。

今回は、岩海苔入り畳鰯・赤貝の天日干・ホワイトアスパラにしてみた。醤油のひとたれが絶妙だ。

今度は、日干明太子の薄切りにしてみよう。

ま、バーというのは、個性があっていい。ゴールデン街だって、店の個性だけでもっている。そうやって、店も客も時を重ねていくのだ。

広島でもよく行くバーがある。名前を「MAC」という。店主の愛称から取られている。

もう十年以上前、広島に通っているうち、気になる店構えだったので入ったのが最初であった。だいたいにして、無造作な看板ひとつ。あとはなにもない。ボロい階段を上がった先の入口だって、まるで、香港かどこかで麻薬の取引とかに使われるなアジトな雰囲気だ。

だいたいこういう店はきらいではない。新宿なんかでもよく行くタイプの店だ。中に入れば案の定、インターナショナルでフレンドリー、というか、要するに、雑作がない。店にも外国人が多かった。

裏ぶれた駐車場の脇のビルの2階にある。小さい看板しかない。

こんな階段を上った先にある。

看板もない、いかにも怪しそうな扉。

店内はこんな感じ。CDと落書きで埋め尽くされている。

トイレも落書きだらけ。ま、トイレというのはそういうものですが。

最初に入ったとき、一人か二人だったので、店主のマックさんといろいろ話し込んだことがある。

本人も実はミュージシャンで、店内には数千のCDが山積みされている。ああ、あのアルバム聴きたい、とかいうと、その山のなかから、すっと取り出してくるのは、もう「芸」に近かった。

それに、若い頃は世界中歩き回ったバックパッカーだった。いかに貧乏旅行したかとか、こんなバカな出会いがあったかとか、話しは弾んだ。

年齢は僕よりちょっと上だとおもう。やっていることは違うけど、同じような世代ということもあってか、同じような時代や人生観や価値観を生きてきたというか、音楽や旅行や酒やまあそういう話しは尽きないのである。

僕の好きな壁。マックさんが行った世界中の国の最小単位の紙幣が貼られている。

ある意味、壮観だ。

後でわかったことだが、マックさんが店にいることは、実は非常に稀なんだらしい。そういえば、その後行ってもいっこうにいなかった。そういえば、10年以上通って、店であったのは、数回しかない。

そのかわり、広島の「流川」とか「薬研掘」といった飲屋街ですれ違うことは何度かあった、とうか、むしろそっちの方が多かった。

じゃ、その間、店には誰がいるかというと、奥さんの「ゆり」さんだ。さすがマックさんの奥さんという感じの人。ある意味一心同体なんだろう。いつもサービスしてくれる。

この店では、オンザロックを頼むと、700円くらいでトリプルくらいの量が入ってくる。つまり、量ったりせず、ボトルからグラスが溢れそうになるまで入れてくれるのだ。

だいたいにして、三軒目くらいに行くのに、ここでこれを飲むと、いつも、どうやって帰ったんだか覚えていない式になるというわけである。

最後に行ったとき。

この店が、残念なことに、ビルの解体で、移転することになったのが、昨年暮れだったろうか。みんなを連れて行けなかったのが心残り。店はすでに記憶のなかにしかない。

残念だね、今度はどこへ、などと言っていたら矢先、あろうことか、今度は、マックさんが急死した。ガンだという。これも運命だろうか。でも、葬儀には、ミュージシャン仲間や常連がたくさん集まって盛大だったそうだ。マックさんらしい。

ゆりさんが、今後どうするかはわからないが、店は個性だ。できればまた店を再開してほしい。死せどもマックさんの店として。僕にだって、多少のマックさんの想い出はある。またきっと行きますよ。

マックさん、謹んで、ご冥福をお祈りいたします。(は/267)

街ではよく会うんですけどね・・・右がマックさん。

というわけで、来週と再来週のブログはお休みです。今後はいつアップできることやら・・・みなさん、ごきげんよう。

来週はまた、撮影→岐阜→高山→名古屋→広島→南房総と家にも帰らずロードがつづく。金曜は都内の大学で後期の講義がはじまるし、連休にはグンデルもある。ああ、まだまだ疲れそうだ。

などと悲観的な気分になってもしょうがない、と、行かなきゃいいのに飲みにも行く。ま、ほとんど付合いですが。

たとえば、先日行ったバーは、以前から一度行こうとおもっていたところだが、二度ほど満席で入れずやっと入れた店である。

入口もよくわからない扉を開けると、中は真っ暗。目が慣れるまで時間がかかる。逆に店を出ると、夜の街がまるで昼間のようだった。ま、それだけ東京の街は明るのかもしれないし、やっぱり店が暗すぎるのかもしれない。

こういう暗さのバーなら、他にも知っている。そのバーなんか、店に入るとまず、怖くて足を踏み出せない。そう、何も見えないからだ。

こういう暗さ、まるで昔の映画館のようだ。子供の頃、映画館に入る前には、よく片目をつぶっておくように言われたものだ。そう、そうすれば、少なくとも、片目は暗さに馴れる準備が整うからである。そうおもうといまの映画館は明るいね。近代の街とは、明るくなることだったのかもしれないね。

このバーには、ドリンクもフードもメニューというものが一切ない。そんな野暮なこと、という意味だろうか。

で、フード(あて)は、小振りの干物と野菜のみ。

このなかから好きなものを好きな数だけ選んで炙ってもらう、という仕組み。

今回は、岩海苔入り畳鰯・赤貝の天日干・ホワイトアスパラにしてみた。醤油のひとたれが絶妙だ。

今度は、日干明太子の薄切りにしてみよう。

ま、バーというのは、個性があっていい。ゴールデン街だって、店の個性だけでもっている。そうやって、店も客も時を重ねていくのだ。

広島でもよく行くバーがある。名前を「MAC」という。店主の愛称から取られている。

もう十年以上前、広島に通っているうち、気になる店構えだったので入ったのが最初であった。だいたいにして、無造作な看板ひとつ。あとはなにもない。ボロい階段を上がった先の入口だって、まるで、香港かどこかで麻薬の取引とかに使われるなアジトな雰囲気だ。

だいたいこういう店はきらいではない。新宿なんかでもよく行くタイプの店だ。中に入れば案の定、インターナショナルでフレンドリー、というか、要するに、雑作がない。店にも外国人が多かった。

裏ぶれた駐車場の脇のビルの2階にある。小さい看板しかない。

こんな階段を上った先にある。

看板もない、いかにも怪しそうな扉。

店内はこんな感じ。CDと落書きで埋め尽くされている。

トイレも落書きだらけ。ま、トイレというのはそういうものですが。

最初に入ったとき、一人か二人だったので、店主のマックさんといろいろ話し込んだことがある。

本人も実はミュージシャンで、店内には数千のCDが山積みされている。ああ、あのアルバム聴きたい、とかいうと、その山のなかから、すっと取り出してくるのは、もう「芸」に近かった。

それに、若い頃は世界中歩き回ったバックパッカーだった。いかに貧乏旅行したかとか、こんなバカな出会いがあったかとか、話しは弾んだ。

年齢は僕よりちょっと上だとおもう。やっていることは違うけど、同じような世代ということもあってか、同じような時代や人生観や価値観を生きてきたというか、音楽や旅行や酒やまあそういう話しは尽きないのである。

僕の好きな壁。マックさんが行った世界中の国の最小単位の紙幣が貼られている。

ある意味、壮観だ。

後でわかったことだが、マックさんが店にいることは、実は非常に稀なんだらしい。そういえば、その後行ってもいっこうにいなかった。そういえば、10年以上通って、店であったのは、数回しかない。

そのかわり、広島の「流川」とか「薬研掘」といった飲屋街ですれ違うことは何度かあった、とうか、むしろそっちの方が多かった。

じゃ、その間、店には誰がいるかというと、奥さんの「ゆり」さんだ。さすがマックさんの奥さんという感じの人。ある意味一心同体なんだろう。いつもサービスしてくれる。

この店では、オンザロックを頼むと、700円くらいでトリプルくらいの量が入ってくる。つまり、量ったりせず、ボトルからグラスが溢れそうになるまで入れてくれるのだ。

だいたいにして、三軒目くらいに行くのに、ここでこれを飲むと、いつも、どうやって帰ったんだか覚えていない式になるというわけである。

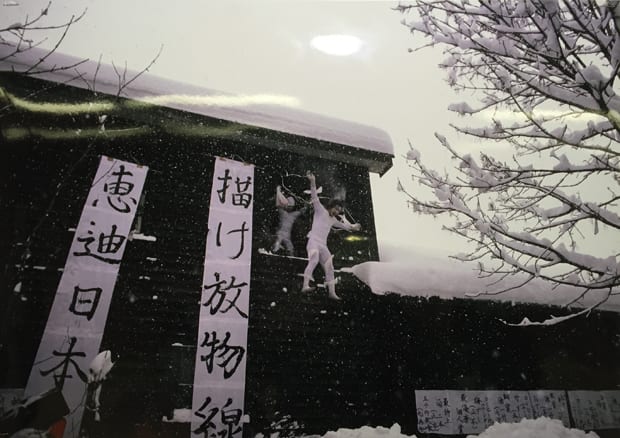

最後に行ったとき。

この店が、残念なことに、ビルの解体で、移転することになったのが、昨年暮れだったろうか。みんなを連れて行けなかったのが心残り。店はすでに記憶のなかにしかない。

残念だね、今度はどこへ、などと言っていたら矢先、あろうことか、今度は、マックさんが急死した。ガンだという。これも運命だろうか。でも、葬儀には、ミュージシャン仲間や常連がたくさん集まって盛大だったそうだ。マックさんらしい。

ゆりさんが、今後どうするかはわからないが、店は個性だ。できればまた店を再開してほしい。死せどもマックさんの店として。僕にだって、多少のマックさんの想い出はある。またきっと行きますよ。

マックさん、謹んで、ご冥福をお祈りいたします。(は/267)

街ではよく会うんですけどね・・・右がマックさん。

というわけで、来週と再来週のブログはお休みです。今後はいつアップできることやら・・・みなさん、ごきげんよう。