おっと、キンモクセイって、秋なんだっけ?・・・う〜ん、相変わらず、花に弱い、と、しばし反省。

それはともあれ、昨日の続きにしようか・・・。

まあ、「愛」なんていうと、柄にもなければ、深く考えたこともないけど、いやでも、このテーマも有史以来の哲学的テーマなので、古今東西、時代によっていろいろな解釈がある。「エロス」や「アガペー」だって美学や宗教の「愛」の因数分解だ。

バリにだって、「スマル・プグリンガン」があるけど、スマル=スマラ=愛の神、というときの「愛」とは何か、ということはよくわからない。バリの「愛」について、今度誰かもっと研究しくれるといいんだけど・・・。

最も有名な「エロスとプシュケー」の彫像(ルーブル美術館蔵)。

最も有名な「エロスとプシュケー」の彫像(ルーブル美術館蔵)。

ギリシャ神話では、プシュケーの命を奪いに行ったエロスは、その美貌に戸惑い、目的を達成できない。

美とは心を惑わすものでもある。

じゃ、日本に「愛」という概念がそもそもあったかといえば、実はそれはかなりあやしいところだ。というか、無かった、いや、無いことになっている、といった方が正しいだろうか。

えっ、いまさら何? とか言われそうだけど、そう、でも、無いんです。

もっと厳密にいえば、もちろんそれは「ある」んだけど、概念として言語化されたものは無い、といった方が正しいかもしれない。

事実、「愛」という字は、漢字なわけだから中国からの輸入の概念だ。

我が最も尊敬する漢字学者白川先生によれば、「愛」の字は、もともと後ろ向きの人の姿に心を加えた造作字形だという。つまり、原義は、後ろ髪引かれる心の様態のことであったろうか・・・。

金文の「愛」の字(紀元前10世紀頃?)

金文の「愛」の字(紀元前10世紀頃?)

それに、国語の教科書的にいうと、読みも「アイ」という「音読み」のみで、日本古来の「訓読み」がない、ということになる。

もちろん、古くは「かなし」とか、慣例的には「いとしい」とか「めでる」とか読ませているものもあるが、それは、「人生」と書いて「ライフ」と読ませているようなもの?(すいやせん、またウソつきやした)であって、正式ではない。

ということは、日本には「愛」という概念がなかったんだろうか、ということになるわけである。

©NHK

©NHK

実際、「愛」が入って来たのは結構古いが、使われるようになったのは、明治以降らしく、西洋的概念とともに普及していったものと考えられる。

でも、その明治でさえ、まだ日常的に使う種類のものではなかった。

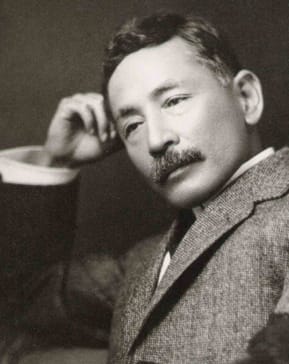

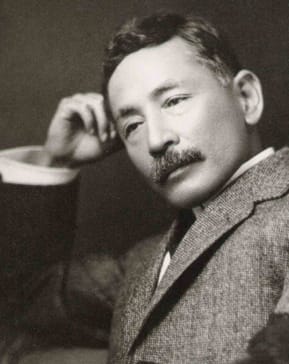

有名な逸話だけれど、夏目漱石が、"I love you."を何と訳したがご存知の方も多いだろう。

答えは、「月がきれいだね」だ。

ただし厳密のいうなら、これにははっきりとした文献がなく、一種の言い伝えのようなものとするのが通説だが、まあ、事実はともかく、それでいいではないかともおもう。日本人には、それはそれですんなり入ってくる逸話なのだ。

ついでにいうなら、二葉亭四迷は、ツルゲーネフを訳した際、同じくそれを「死んでもいい」と訳したとされている。

どう?この感性。

この人、何をそんなに考えてたんだろう・・・?

この人、何をそんなに考えてたんだろう・・・?

ま、これらの学術的な真偽はともかく、要するに、日本人はアメリカ人のように毎日何度も"I love you."と言わなければ「愛を確かめられない人種」とは違って、普通は「愛してる」などとは言わない、ということだ。

第一、いままで生きてきて、そんなこと言われたことのある人、あるいは言ったことのある人、どれくらいいるだろうか・・・?

もっというなら、最近読んだ「日本語を解く」(新潮選書)という本には、明治の最初は、中国から入ってきた「愛人」という概念と一緒に使われるようになったと書いてあった。

えっ、愛人? とおもうかもしれないけれど、中国語は英語と一緒で、V+Cの構成なので、これは「人を愛す」と読める。ということは、「愛人」とは「人類愛」と捉えることもできる概念である。

それを、二号さんや三号さんのいるお盛んな明治の有力者が、聞こえのいい言葉として使うようになって変化していったというのが主旨である。

なるほどね、ものは言いようだ。また、そういう比喩的に使うのも日本人らしいといえばそうかもしれない。

いや、じゃ、もっと古い話しをするなら、大河ドラマでも有名になった直江兼続の兜に戴く「愛」の字は何なんだ、とか言われそうだけど、実はあれは、軍神と解される「愛宕信仰」から来ているとされているのが歴史的解釈である。

つまり、ここでいう「愛」とは、いまの人が考えるロマンチックな友愛の話しではなく、現実的で信仰的で熾烈な戦いへの強調なのである。

直江兼続の兜(レプリカ)。

直江兼続の兜(レプリカ)。

そもそも定説では、「愛」の字の日本への最初の導入は、空海であるともいわれている。「愛染明王」の「愛」とされているからである。

「愛染明王」は、いわゆる「明王」なわけだから、一般には密教系で登場する仏尊の一種、朱雀明王なんかと並んで、例の「五大明王」以外の明王の「憤怒尊」である。

ときには、大日如来の化身ともされるし、両界曼荼羅でいうなら、胎蔵界の代表格が「不動明王」で、金剛界の代表格が「愛染明王」だ。

だから、大日如来の東側に不動明王、西側に愛染明王を配置する寺も多いので、見たことのある人も多いだろう。

でも。この場合の「愛」もやはり、いわゆる"LOVE"ではない。むしろ「性愛」や「肉欲」のことであったりする。そう、人間の煩悩を払いのける智慧の象徴なのだ。

「愛染明王図」(MOA美術館蔵/国重要文化財)。

「愛染明王図」(MOA美術館蔵/国重要文化財)。

そういう歴史的な日本人の文化のなかの「愛」に我々は生きてきた、わけである。

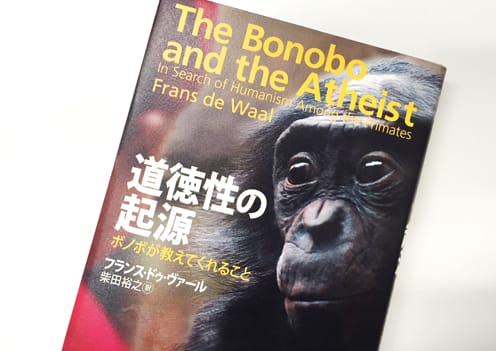

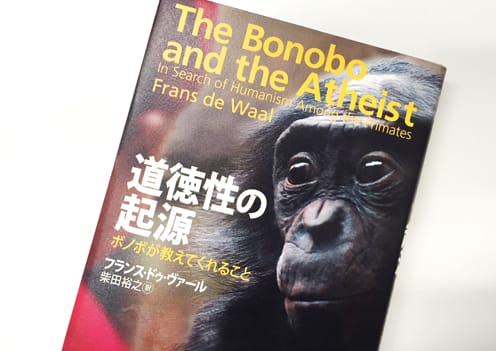

で、話しは戻るが、この"LOVE"としての「愛」、ルーツは猿の時代だったことが80年代に報告され、大きな話題を呼んだことがある。それが昨日話したコンゴ固有の類人猿「ボノボ」である。

彼らにはまず、「争う」という概念がない。同性間も異性間も、もめ事が起きそうになると、すぐにスキンシップして慰め合うことで和解するそうだ。

その最たるものが、「性交」である。人間以外で、発情期がないのも「正常位」をするのも「ボノボ」だけである。

とくに、自分の子供や家族とは、ともかくスキンシップする。まるでいろんなものがフリーな60年代のヒッピーのようだ。

実際、スキンシップはストレス刺激の低下や情緒や行動力に大きく影響するらしいので、やっぱり、子供にはたくさんの人からのスキンシップが大切なのだ。

そういう意味では、周囲のみんなで大切に育てるバリ人の子供への接し方は正しいことになる。そういうのは誰が教えたということではなく、文化に刷り込まれた知恵なんだろうかね。

いまの我々現代人ですら、スキンシップの量で子供の将来が決まると言っても過言ではない、らしいから、やっぱりそれは人間の人間たらしめる根源なのかもしれない。

一昨年に出版された本。類する本のなかでは一番客観性があり、視点がまとまっている。

一昨年に出版された本。類する本のなかでは一番客観性があり、視点がまとまっている。

「愛」は基本的に見返りを求めない。損得勘定ではない。分け与え分配する動機と力を持っている。

それは「愛」という概念の一面的見方でしかないかもしれないが、概ね、それを本能的に良しとし、それが人類の人類たる知恵として、「家族愛」になり「地域愛」になり「人類愛」や「地球愛」になっていった歴史なのではないだろうか。

いまだ「人類愛」は現実には達成されているとはいえないけれど、もしかして、人類が今後も生き残っていくとしたら、本当は、それが大切なのではないのだろうか、ということもあるのかもしれない。

どこかの影響力のある国の代表こそ、そこに向かわなければならないはずなのだが・・・。

だから、まあ、こんな時代、改めて、いまこそ大切なのは「ラブではございませんこと?」(は/264)

「ラブではございませんこと?」は、「あさが来た」の宜(のぶ)ちゃんの名セリフ。

「ラブではございませんこと?」は、「あさが来た」の宜(のぶ)ちゃんの名セリフ。

体当りの演技がすごかったね。