能の発祥地

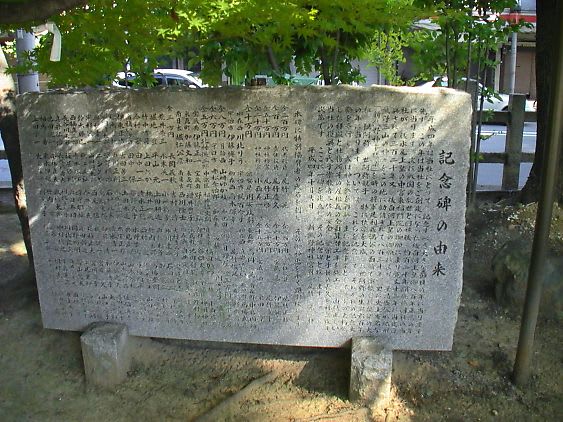

世阿弥の「初心忘るべからず」は教訓として馴染みが深い又能の発祥地 で父子観阿弥、世阿弥日本最古の演劇論「今熊野勧進猿楽」と呼ばれ、見物していた室町幕府の第3代将軍義満が、その至芸に感激、2人を同朋衆に加え、父子をそれぞれ観阿弥、世阿弥と名乗らせた機縁の地であり能の発祥地。

時の将軍の援助をうけた世阿弥は、父の志をつぎ、後顧の憂いなく猿楽の芸術性を高めるため日夜、研究努力を重ね、これを今日の能楽に大成させた 『風姿花傳』日本最古の演劇論とも言える「初心忘るべからず」は教訓として馴染みが深い。

晩年思わぬ不幸が世阿弥を襲う。義持が没し足利義教の代になると弾圧が加えられるようになる跡取りの長男・元雅の突然の死。そして、新将軍義教は世阿弥を疎み、ついに1434年5月佐渡流罪が言って滅ぼされて世阿弥は八十一歳の天寿を全うしたともいわれ、その最期は定かではない。

新熊野神事猿楽」を演能、これが今日の能楽隆昌の機縁となった・・・・・・

王朝の昔から神事や後宴の法楽に演ぜられた猿楽は大和結崎座の大夫観阿弥とその子世阿弥によって今日傳統藝術として親しまれる能にまで仕上げられた その端緒となった時は今から六百余年前の應安七年場所はここ今熊野の社頭であった。

余談として

三重県上野市(現・伊賀市)の旧家から発見された上嶋家文書(江戸時代末期の写本)によると、伊賀、服部氏族(伊賀流忍者)の上嶋元成の三男が猿楽(能)者の観阿弥で、その母は楠木正成の姉妹であるという。正成の甥が観阿弥ということになる足利義教はそれを知って元雅の突然の死世阿弥を佐渡に島流しの定説る・・・・世阿弥の墓は一休が住職をした京都大徳寺真珠庵にある。

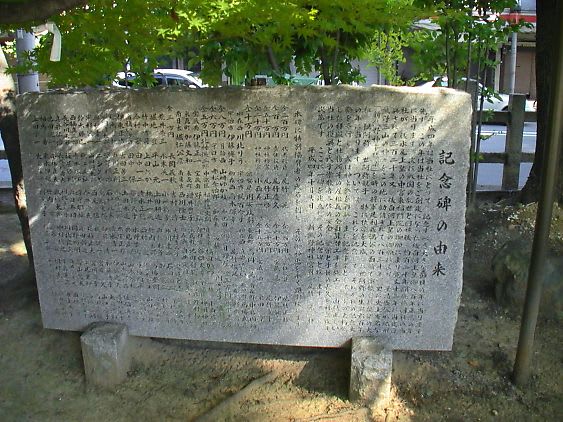

世阿弥の「初心忘るべからず」は教訓として馴染みが深い又能の発祥地 で父子観阿弥、世阿弥日本最古の演劇論「今熊野勧進猿楽」と呼ばれ、見物していた室町幕府の第3代将軍義満が、その至芸に感激、2人を同朋衆に加え、父子をそれぞれ観阿弥、世阿弥と名乗らせた機縁の地であり能の発祥地。

時の将軍の援助をうけた世阿弥は、父の志をつぎ、後顧の憂いなく猿楽の芸術性を高めるため日夜、研究努力を重ね、これを今日の能楽に大成させた 『風姿花傳』日本最古の演劇論とも言える「初心忘るべからず」は教訓として馴染みが深い。

晩年思わぬ不幸が世阿弥を襲う。義持が没し足利義教の代になると弾圧が加えられるようになる跡取りの長男・元雅の突然の死。そして、新将軍義教は世阿弥を疎み、ついに1434年5月佐渡流罪が言って滅ぼされて世阿弥は八十一歳の天寿を全うしたともいわれ、その最期は定かではない。

新熊野神事猿楽」を演能、これが今日の能楽隆昌の機縁となった・・・・・・

王朝の昔から神事や後宴の法楽に演ぜられた猿楽は大和結崎座の大夫観阿弥とその子世阿弥によって今日傳統藝術として親しまれる能にまで仕上げられた その端緒となった時は今から六百余年前の應安七年場所はここ今熊野の社頭であった。

余談として

三重県上野市(現・伊賀市)の旧家から発見された上嶋家文書(江戸時代末期の写本)によると、伊賀、服部氏族(伊賀流忍者)の上嶋元成の三男が猿楽(能)者の観阿弥で、その母は楠木正成の姉妹であるという。正成の甥が観阿弥ということになる足利義教はそれを知って元雅の突然の死世阿弥を佐渡に島流しの定説る・・・・世阿弥の墓は一休が住職をした京都大徳寺真珠庵にある。