菊池寛著『二千六百年史抄』

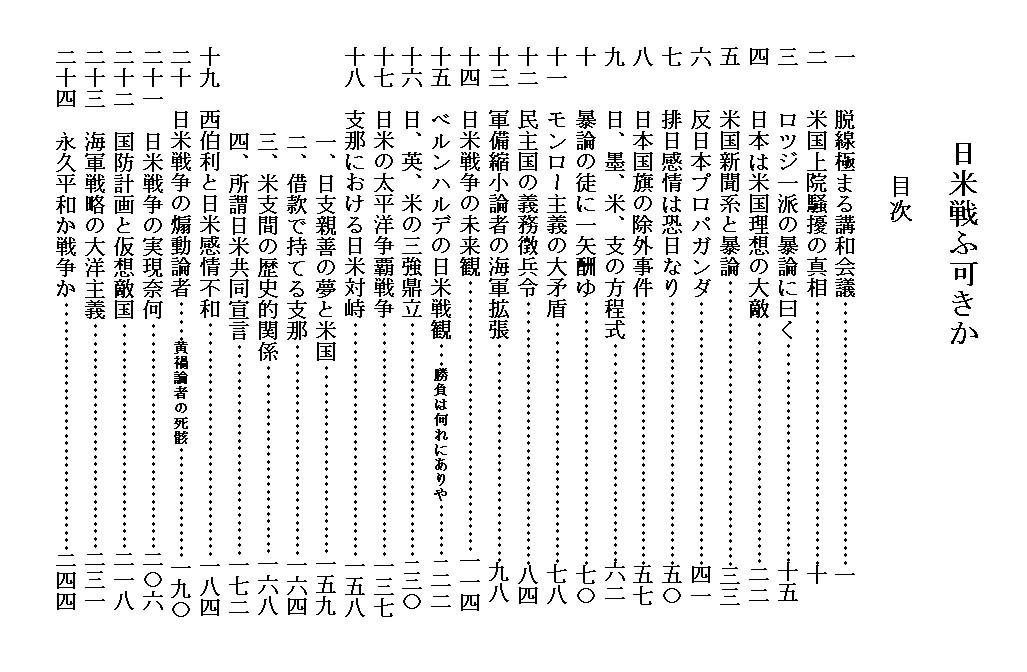

目次

序

神武天皇の御創業

皇威の海外発展と支那文化の伝来

氏族制度と祭政一致

聖徳太子と中大兄皇子

奈良時代の文化と仏教

平安時代

院政と武士の擡頭

鎌倉幕府と元寇

建武中興

吉野時代

足利時代と海外発展

戦国時代

信長、秀吉、家康

鎖国

江戸幕府の構成

尊皇思想の勃興

国学の興隆

江戸幕府の衰亡

勤皇思想の勃興

勤皇志士と薩長同盟

明治維新と国体観念

廃藩置県と征韓論

立憲政治

日露戦争以後

勤皇志士と薩長同盟

明治維新に活躍した勤皇の志士の中でも、その忠誠や志操が、何等報いられずして、中途で斃れた人が、何と多いことであらう。吉田松陰、久坂玄瑞(くさかげんずゐ)、田中河内介、真木和泉、梅田雲浜、頼三樹三郎、有馬新七、松本奎堂(けいだう)、河上弥市、吉田稔麿(としまろ)、藤田小四郎、武田伊賀、入江九一、坂本龍馬、中岡慎太郎、その他無数である。

これらの人々は、生き延びてゐたならば、その人物に於て、その功業に於て、伯爵や侯爵を授けられた維新の功臣達と、何の遜色もなかつたであらう。殊に、これ等の人の中でも、藩論に背いて行動した人や、徒手空拳で奮起した人や、神官や処士などで大事のために奔走した人達は、何の政略味もない純忠至誠の人々で、その悲壮な最期に対して、最大の敬意を表せざるを得ないのである。

50有余歳の高齢で、いはゆる天誅組に参加し、戦敗れて刑死した国学者 伴林光平(ともばやしみつひら)などの日記を見ると、耿々(かう/\)たる忠誠が、殆んど報いられてゐないやうな気がして、気の毒に堪へないのである。

しかし、これらの人々こそ、真に明治維新の大業の礎石となった人々で、明治、大正、昭和と3代の恩沢に恵まれてゐる我々が、決して忘れてはならない人々だらうと思ふ。

かういふ人達に比べれば、尊皇討幕の大義名分が、全国を風靡した後、各藩の方針も定まり、それに依って行動した人達などは、仕事も楽であり、一身の栄達も思ひのまゝだったのだから、功臣であると同時に成功者であったわけだ。

明治維新の初期を彩った、各地の討幕反幕の行動を挙げると、井伊直弼の首を挙げた桜田事件、閣老安藤対馬(つしま)を要撃して傷(きずつ)けた坂下門事件、薩藩内部の同士討であるが、京都に、武装蜂起を企てた伏見寺田屋事件、中山忠光の大和義挙、澤宣嘉(さはのぶよし)、平野国臣らの生野義挙、そして元治元年(1864年)の禁門戦争(蛤(はまぐり)御門の変)などがある。

これらのアンチ幕府運動の結果、果して彼等の期待したやうに幕府の勢力は地を払ったであらうか。

成程、歴史の歩みは寸時もその歩調をかへず、その根本に於いては幕府の声威は日々に衰勢を見せてゐるが、表面に現はれたこれらの事件の結果は、必ずしも勤皇運動の伸張を意味するものではなかった。

元治元年(1864年)の禁門戦争の結果は、いよ/\この反動的な時勢の動きを、露骨に示してゐる。凡そ無分別な長州勢の禁裡に対する発砲は、今まで勤皇運動の総本山とも云ふべき長州藩に対して、ハツキリと朝敵の烙印を押しつけた。勤皇側の公卿の参朝停止、これは有名な七卿落ちとなって、惨憺たる急進派の敗北である。

京都の市中は、今や勤皇の志士は全く屏息(へいそく)して、所司代の役人や、会津桑名の藩士、さては新選組の浪士たちが、肩で風をきって、闊歩してゐる。

更に、幕府は朝廷に請うて、長州征伐の師を起し、藩主毛利父子を謹慎させ、その封土から10万石を削らうとしてゐる。

これらのことを大観すると、明らかに幕府勢力の復活といふことが云へると思ふ。尊皇攘夷の代りに、今や公武合体といふスローガンが尤もらしく振りまはされ、幕府は朝廷を擁して、天下の諸侯に昔日の威を以て臨まうとしてゐる。明らかに、頽勢挽回である。

これは一体どうしたのであらう。これでは今まで夥(おびたゞ)しく流された勤皇志士の犠牲の血は、全く無駄ではなからうか。

各藩の志士の中の頭のよい者は、かうした逆効果に反省して、今までのやり方の失敗に漸次気がつく者が出てきた。

桜田事件、寺田屋事件、大和、生野義挙、蛤御門の変、水戸天狗党の擾乱――こう並べて考へてみると、それらの討幕テロの企てには共通した誤りがあった。

つまり、彼等は有志として蜂起し、擾乱を企てただけで、その背後に、少くともその成功を確信させるだけの実力を持たなかったことである。自分たち同志だけで、先づ事を起せば、天下は自然に動いて、討幕が出来ると、簡単に考へてゐたことである。やせてもかれても、幕府はそんなに脆く崩壊しはしない。

この誤りを再びくり返さず、討幕の大理想を実現する方法は、たった一つしかないのである。それは、もつと実力ある者が一致して、幕府に当ることである。バラ/\ではダメなのである。

つまり志を同じくする雄藩が、今までの種々の行きがかりを水に流して、この際大同団結し、同盟を結ぶことである。もつと簡単に云ふならば、薩藩と長藩の同盟である。

なるほど、今や薩長は仇敵の間柄と云ってもよい。長州兵の精鋭は、蛤御門の戦ひで、薩摩軍の銃火にかゝつて、沢山死んでゐる。薩奸会賊と云ふのは、当時の志士の標語であって、薩摩は会津と同じく、佐幕の張本人と目され、その評判のわるいこと甚だしい。

薩藩はしかし、果して佐幕であらうか。断じて否だ。たゞ長州や勤皇急進論者のやうに、過激でなかっただけだ。その耿々たる勤皇精神に於ては、一歩も譲るものではなかったのである。目的は同じであるが、その手段に於て、異っていただけなのである。それから封建の世だけに、藩と藩との間の対立嫉視もある。彼等は一藩を以て一国とし、互ひに対峙してゐたのである。

しかし、大体のコースとして、薩摩と長州とは、それ程深刻に憎み合はなければならぬ理由はないのだ。西国の雄鎮として、共に率先して勤皇の大義を唱へた両藩の先覚者の間に、それほど深刻な敵愾心(てきがいしん)があるとは思へない。話せば分るのである。

こゝ四五年の間の不幸な行きがかりを捨てゝしまへば、両藩の妥協は可能だし、提携も出来る。

たゞ、薩摩でも長州でも、かう気づいてゐたが、責任ある当局者は、自分で先に言ひ出すわけにはゆかないのだ。

この時、両藩の間に橋渡しをして、その提携の糸口を開いてやったのが、土佐勤皇党の俊英、坂本龍馬と中岡慎太郎であった。

慶応元年(1865年)5月6日、馬関へ長藩の巨頭桂小五郎(木戸孝允)を引っぱり出し、薩摩藩の代表、西郷隆盛に会はした。

そして、薩長が互に肚の探り会ひをして、なか/\木戸、西郷の会見がまとまらないと、彼はかう云って怒鳴った。

「何がわが藩の面目、体面、名誉だ。もういゝ加減にしないか。あんた等は、まだ封建制度の幽霊を背負つてゐるか。此の大きな日本を何故忘れてゐるか。同じ日本の土地の上に、位牌知行を立て合ひ、わが藩、わが主人と、区別を立てて何になる。西郷も桂も、これ程馬鹿とは思ってゐなかったよ。」

さう言って、西郷に直(ぢか)談判をして、この薩長秘密攻守同盟を締結させたのである。慶応2年(1866年)1月21日のことである。

しかも此の秘密同盟は、77万石と36万石の大藩が、漫然と一緒になったのではない。この両藩を代表するに足る、西郷と木戸が、腹心を披瀝しあって、討幕の役割を分担することを決めたのだ。

その他に、土佐藩、越前藩、宇和島藩等の各藩も、これを機に一つに固まらうとしてゐる。

坂本龍馬を仲介とする、西郷吉之助、桂小五郎両人の晴れやかな握手は、正に維新大業の出発点といってよい。皇政復古運動の進展は、こゝに一段と拍車をかけられたのである。

明治維新と国体観念

慶応3年(1867年)12月9日、明治天皇小御所に出御、諸卿諸侯を召見し給ひて、皇政復古のことを諭告し給うた。こゝに於て、明治維新のことは、一まづ形の上では成ったのである。

この復古の大号令に先立つこと2箇月、徳川慶喜は土佐の山内容堂の建白により、10月14日に、政権奉還の表を奉ってゐる。

薩長の攻勢はいよ/\激しく、このまゝでは幕府の瓦解は免れ難き情勢となった。この時慶喜将軍は土佐派の公武合体、公議政治論を採って、大政奉還と先手に出たのである。これでは如何に幕府打倒といきり立ってゐる薩長と雖も文句がつけられないのである。

しかし、薩長派の西郷、大久保、木戸たちは、たゞに大政奉還だけでは、ダメだと達観した。200有余年の旧習に汚染した人心を振起するためにも、幕府にはどうしても武力を以て一撃を加へ、天下の人心を一新しなければ、新時代は来ないと見てとったのだ。

板垣退助などは「馬上でとった徳川の天下だから、馬上でなければ奪(と)れぬ」と痛言してゐた程である。

そして彼等は、さま/″\の挑戦的行動をとって、幕府側を怒らせようとした。江戸薩摩邸の焼打などそれだ。こゝに於て、衰へたりと雖も、幕府は依然として幕府だ。大坂に退いて謹慎してゐる慶喜をめぐって、幕臣の激昂は渦をまき、伏見鳥羽の一戦となって爆発、こゝに一箇年余に亙る戊辰戦争の幕は切って落されたわけである。

この薩長主戦派のやり方は、充分に理由はあったけれど、しかし考へてみれば、ずい分危険な権道だったとも云へよう。

若(も)し慶喜が本当に肚を据ゑて、佐幕派の藩士を集めて、反薩長の旗幟(きし)を掲げて起(た)ったならばどうであつたであらうか。

当時フランスは、ナポレオン3世の命を承けた公使ロセスが、積極的に幕府援助に乗り出してゐるのである。金も六百万弗(ドル)貸さう。軍事顧問も派遣すると言った張り切り方である。

だから慶喜が、突如として大政奉還の挙に出ると、公使ロセスはすっかり呆れ、また驚いてしまった。

「300年も天下太平を齎(もたら)した徳川家が、兵戈(へいくわ)も交へずして、こんなに簡単に政権をなげ出すとは、不思議千万である。欧羅巴(ヨーロツパ)には、こんなバカ/\しい政変は嘗(かっ)てない。」と、福沢諭吉に語ったといふ。

が、慶喜は、フランスの援助を拒絶したし、血気に逸る旗本の将士を慰撫し、あくまでも絶対無抵抗主義をとつて、慶応4年(明治元年、1868年)4月11日には、本拠江戸城をも官軍に引渡し、郷国水戸に退いて、弘道館の一室に退隠しているのである。

慶喜は烈公斉昭の子で、水戸学の精神で、幼時から育て上げられてきた人だ。皇政復古は皇国本来の姿で、これは歴史の必然だと観じていたのだ。薩長の専恣は、固より好むところではなかったが、わが皇室が中心となって、これからの日本は世界に乗り出してゆかねばならぬと信じていたことは、決して勤皇の有志と違ふものではなかった。

たゞ将軍といふ立場が、今まで歴史を逆行させる役目を担はせてゐたのである。水戸に退いて、はじめて、慶喜は、一日本人としての自分と、そしてその立場を得て、静かに時勢を眺め得るに至ったといへよう。

攻められる慶喜に此の感懐があったとすれば、攻める薩長側にも、称揚さるべき佳行があった。

フランスが幕府に力を貸したのと同じやり方で、英国の薩長援助は公然の秘密であった。英国公使パークスは、機会ある毎に、薩摩に説いて、幕府及びその背後にあるフランスを打倒すべくすゝめ、その為めにはどんな援助でもするからと、もちかけてゐる。

これに対して、薩長の領袖、西郷吉之助は何と答へてゐるか。

「戦争のことはとに角、日本の政体変革のことは、われ/\日本人だけで考へるべき問題である。外国の援助を受けるは面目ない。」とキツパリと断ってゐるのである。

慶喜といひ、西郷といひ、わが国体といふ点にいたつて、その両極端の立場にも拘はらず、期せずして一致したわけである。外国をある程度まで利用しようと考へたであらうが、その国政干渉は一歩たりとも許さなかったし、近づけもしなかった。そこに維新史を流れる、日本人独得の力強い信念の流れを見るのである。以夷制夷(いゝせいゝ)など、所詮、日本人には出来ない芸当なのであらう。

あれほどに激湍(げきたん)渦を捲いた、維新の政治史に於て、われ/\は此の日本歴史に特有な美談佳話を探さうとするならば、他にもいくつも挙げられるだらう。

伏見鳥羽の戦争がまさに一触即発といふ時、大坂城に在る慶喜のもとへ、岩倉卿から一使者が遣はされた。孝明天皇御一年忌に際し、慶喜に対して献金のことを申出でたのである。恐懼した慶喜は、勘定奉行に命じて、直ちに5万両を朝廷に奉ってゐるのである。

想へ、京都は今や薩長の精兵によって充満し、幕兵一掃といきり立ってゐる時である。大坂城は、江戸から上った竹中陸軍奉行の大軍によって守られ、京都に対して、一戦に及ばんと、陣容を整へてゐる最中である。これらの物々しい空気の中にあって、大坂城と京都御所を結んで、一脈清冽の気の相連(つらな)ってゐるのを見る、われ/\日本人は如何に幸福であらうか。

伏見鳥羽の一戦に朝廷に汚名を着た、徳川慶喜に対する処断は、当時諸説紛々で、初めの中は死刑論が圧倒的に多かった。薩長の諸将は慶喜を憎むこと甚だしく、ぜひこれを誅戮(ちゆうりく)して、刑典を正さねばならぬと主張する者が多かったのである。

この時に於て、明治天皇は三條実美(さねとみ)を召されて、徳川家の旧勲を失はざるやうに処置せよ、との有難き宸翰(しんかん)を賜うてゐる。

これらの聖恩が、たゞに徳川氏をしてその家祀を全うせしめたばかりでなく、明治維新の大業をして容易に成就せしめた所以(ゆゑん)なのである。

戊辰奥羽諸藩の処断に於ても、詔(みことのり)して今日の乱は九百年来の弊習の結果であると、大いに藩主等の罪を恕(じよ)し、今後親しく教化を国内に布き、徳威を海外に輝かさんことを欲する旨を、告げたまうた。恐懼(きようく)の限りである。

この洪大無辺の聖恩があったればこそ、維新の戦乱も容易に鎮定されたのである。慶喜、西郷などの立派な国体観などもさることながら、一たび、明治天皇の御洪大なる大御心に思ひ及ぶ時、明治維新史の花を観る心持がするのである。

廃藩置県と征韓論

明治元年(1868年)の鳥羽伏見の戦ひで始まった維新戦争は、翌2年(1869年)函館の幕軍が降伏して、一段落となり、輝かしい天皇親政の御世となったが、しかし天皇親政の障害となるものは、徳川幕府だけではなかった。

討幕の急先鋒となった薩長二藩をはじめ、全国無数の大小各藩も、一君万民の理想のためには、やがて廃滅せらるべき運命に在ったのである。

討幕のために奔走した勤皇諸藩の主従が、幕府の廃滅はやがて諸藩の廃滅となることを、意識してゐたかどうか、それはかなり疑はしい。幕府の代りに朝廷を戴いて、討幕の功績に対する恩賞をも受け、旧幕時代以上の威福を擅(ほしいまゝ)にしようと考へてゐた者も、絶無とは云ひがたいであらう。従つて、明治4年(1871年)の廃藩置県までは、新興日本は非常なる危機にあったと云つてもよい。一歩あやまれば建武中興の二の舞が演ぜられたかも知れないのだ。

この形勢を、ハツキリと認識してゐたのは、大久保利通である。明治2年(1869年)4月、岩倉具視(ともみ)宛の書簡に、

「即今、内外の大難、危急存亡の秋(とき)切迫すること間髪を容れず、抑々(そも/\)昨年来一時の平和の形をなすと雖(いへど)も、大小藩主 各(おの/\)狐疑を抱き、天下人心 恟々然(きよう/\ぜん)として、その乱れること百万の兵戈(へいくわ)動くより恐るべし……」

と喝破してゐる。

たゞ、当時の各藩は、水戸の天狗騒動で、武田耕雲斎が、わづか数百の兵力で、中部日本を押し通るのを、傍観してゐたのでも分るやうに、軍備的に無力であったのと、天皇親政の中央集権的情勢が天下を風靡してゐたので、利害的にも、人情的にも、至難と思はれた廃藩置県が、見事に断行されたのである。

西郷隆盛が、

「お互に数百年来の御鴻恩、私情に於ては忍び難きことに候(さふら)へども、天下の大勢かくの如く、全く人力の及ばざるところと存じ候」

と、述懐してゐるのを見ても、当時の実情が分り、その局に当った岩倉、大久保、西郷、木戸等の苦衷は察せらるべきである。が、この廃藩置県をはじめ、廃刀令、徴兵令その他明治政府の革新政策に対する武士階級の不平不満が、やがて、西南戦争その他の変乱となつて、勃発してゐるわけである。

明治6年(1873年)の征韓論に就いての廟議の紛糾は、当時の重臣間に於ける文治派と武断派との意見の対立ではあるが、武断派の思想的背景としては、西洋文明の輸入に快からざる保守主義的傾向、攘夷思想の変形である国権論、武士階級の撤廃に対する不満、薩長専制に対する不平などが横(よこた)はってゐることを見逃すことが出来ない。

偶々(たま/\)、岩倉大使と共に欧米を巡遊して、その燦然たる文明の諸施設に驚嘆し、殖産興業に依る富国強兵の大策を、土産(みやげ)として帰朝した大久保利通の眼には、征韓派の主張は、時代知らずの書生論としか映らなかったのであらう。彼が、断乎として反対したのは当然であらう。

が、当時の征韓論は、たとひそれが当時の情勢から云へば無謀であったとしても、やはり発展的日本民族の気魄であって、この気魄があればこそ、後年日清、日露の大戦勝となったのである。

が、この征韓論の決裂に依って、多くの反対勢力を野に放った明治政府は、爾後数年間、苦難の道を歩まねばならなかつた。

現在でも、学生間では、歴史的人物としては、第一に人気があると云はれる西郷隆盛の、生前に於ける大衆の輿望は想見すべきで、その西郷を魁首とした薩軍の蹶起は、明治政府にとっては、現在の我々が想像する以上の危機であったのである。

が、大久保を中心とする政府は、よくその措置を誤らず、徹底的に之(これ)を鎮定して、明治政府の基礎を確立すると共に、新興日本から不平分子を一掃したのである。後年の立憲政治も、この安定した国情の上に築かれたのである。

討幕から廃藩置県までの立役者は、西郷隆盛であるが、廃藩置県以後、変乱時代を通じて、その文明政策に依つて、近代日本を築いた大立物は、大久保利通である。

立憲政治

明治時代に創始された立憲政治の起源は、維新当初の五箇条の御誓文である。いな、御誓文は、当時すでに実行されて、各藩選出の徴士(ちようし)、貢士(こうし)が、後年の代議士のやうに国政に参与してゐたのである。たゞ、この公議政治がよく理解されず、政治の運行が円滑に行かないので、薩長の政治家達が、強力な藩閥政府をつくり上げてしまったたのである。

が、既に、公議政治の何物であるかを知った国民が、藩閥政府の専横を見るにつけ、国民参政の要求をなすのは、当然であった。殊に、征韓論で破れた板垣退助が、立志社を組織し、国会開設の建白を成すや、人心が翕然(きふぜん)として集り、自由民権運動が、天下を風靡した。

が、五箇条の御誓文に依り、憲法を制定し、立憲政治を行ふといふことは、明治天皇の叡慮であったと拝察してよい。

されば、明治12年(1879年)の夏、アメリカのグラント将軍が来朝するや、明治天皇は、将軍を浜離宮に召されて、政治上の事を、いろ/\御下問になったが、

将軍の、

「承るところに依れば、日本にも国会開設の議論がある由、いづれ憲法を御制定になることと存じますが、何事も忌憚なく言上せよとの御沙汰であるから、申上げます。日本の憲法は日本の歴史及び習慣を基として、御起草あそばさるゝことこそ最も願はしく存じます。」

と、いふ意見が、よほど御思召(おんおぼしめし)に叶ったやうであり、同年末には、立憲政治に就いて、山県有朋、黒田清隆、山田顕義(あきよし)、伊藤博文、大隈重信などの各参議に対して、意見の提出をお求めになって居られる。

この時の大隈の意見が、あまりに急進的であったため、大隈は廟堂から追はれて、後年の改進党を組織したのである。されば、憲法制定、立憲政体の実施については、政府に於ても、明治天皇の大御心に依ってその大方針が確立してゐたのであるから、当時に於ける自由民権運動の騒ぎは、藩閥政府の強権に対して、不平分子が国会開設の名を利しての抗争とも見るべきであらう。

憲法の調査起草に率先して当ったのは、伊藤博文であるが、その主旨とするところは、英仏流の憲法ではなく、わが国体を基礎とする「日本の憲法」であった。伊藤は、憲法調査のために外遊し、憲法学者、独逸(ドイツ)のグナイスト、墺国のシュタインに教へを聞き、仏蘭西(フランス)、英吉利(イギリス)を歴訪して、参考資料を蒐(あつ)めて帰った。

当時の最高知識たる井上毅(こはし)は、金子堅太郎、伊東巳代治を率ゐて、その起草に惨憺たる苦心をしたのである。

元来、憲法は、欧洲に発達したもので、民主的色彩の強いものである。それを日本に採用するについて、伊藤は渾身の努力を傾け、日本精神の根柢をなす、皇室中心の忠君思想を盛って、日本独得の憲法を起草したのである。

明治21年(1888年)4月、憲法草案は、明治天皇の御前に奉呈された。天皇は、その草稿を御嘉納あそばされ、新たに枢密院を設けられ、国家の元勲と練達の士とを集めて、逐条御諮詢、その審議を聞召(きこしめ)さるゝこと8箇月に及んだ。その間の御励精は、かしこき極みであった。

かくて、明治22年(1889年)2月11日、紀元の佳節を期して、わが万世不磨の大典は全国に発布されたのである。

日露戦争以後

明治6年(1873年)に、その時を得ずして、開花しなかつた征韓論の精神が、その時を得て花を開き、実を結んだのが、日清戦争であり、東洋に於ける日本の位置を確立した戦争である。しかも、戦勝日本の実力を築いたものは、大久保利通に依つて指導された殖産興業に依る富国強兵政策であった。それと同時に、民意に基づく国民戦争を行ふについて、立憲政治がいかに有力であるかを示したのである。

当時、官民朝野の反目甚だしく、国会開設以来、議会は闘争場の観があったが、一旦開戦となると、国民は斉(ひと)しく起つて、渾然たる一体となり、広島で開かれた臨時議会は、僅かに五分間で、当時としては厖大なる臨時軍事費一億五千万円を可決したのである。

当時の新聞雑誌を見ても、国民の一致団結は、涙ぐましいくらゐであり、純粋素朴な愛国的感情が随処に、ほとばしってゐるのである。精動運動を必要とするやうな現代の国民は、愧死(きし)してもいゝくらゐである。

日清戦争に依って、東洋に於ける位置を確立した日本は、その発展途上の宿命として、露西亜(ロシア)と、衝突せねばならなかつた。

これは、当時としては、喰ふか喰はれるかの一大抗争であつた。

日清戦争の終局に於て、三国干渉の首謀者として日本の遼東半島領有を放棄せしめた露西亜(ロシア)は、逆に旅順、大連を獲得し、まさに満洲を軍事的に占領し、更に朝鮮へも南下しようとしてゐるのである。もし、この形勢を甘受せんか、日本もやがて、彼の勢力下に蹂躙されたかも知れないのだ。

これより先、日本は、日清戦争の苦き経験に教へられて、日英同盟を締結し、専心露西亜(ロシア)に備へてゐたのである。

果然、明治37年(1904年)2月8日、旅順に於て、第一戦の砲火が交へられた。開戦当初は、作戦当局にも確固たる勝算はなく、国家自衛のための決戦であったが、戦争の結果は、海陸共に戦勝を重ね、遂に敵の戦意を挫折せしめたのである。

講和談判の結果は、国民の期待通りではなかったが、結局露国は満洲を断念し、その東方政策を放棄し、日本は代って満洲に大陸発展の第一歩を踏み入れたのであるから、実に満足すべき大成功と云ってよいので、一に大陸及び黄海、日本海に血を流した同胞の犠牲のおかげである。

日清、日露両役を通じて、明治天皇が、軍国の御政務に御精励遊ばされた御様子は、畏れ多き極みで、幾多の御製を拝してもその一端を拝察することが出来るが、2箇年の歳月を経た日露戦争後には、戦前まで、漆黒であらせられた御頭髪が、半白にならせ給うたとの事で、恐れ多くも、6年後の御大患は、この戦争中の御過労に起因するとも云はれてゐるのである。

国家の如何なる大事変に際しても、何人(なんぴと)よりも先に御軫念(ごしんねん)遊ばされるのが、上御一人であることを思ふとき、我々は三思して日本国民たる多幸を思ひ、奉公の誠を尽くすべきだと思ふ。

日露戦争に依つて、世界に於ける日本の位置は、確立せられたが、第一次欧洲大戦に際しては、聯合国側に参戦して、東亜の安定勢力たる実力を十二分に発揮した。

この辺から、日本は世界史の舞台に登場したわけで、ロンドン及びワシントンの軍縮会議などは、日本の涯(かぎ)りなき発展に対する欧米列強の嫉視的工作であると云ってもいゝと思ふ。

昭和6年(1931年)の満洲事変は、日本が世界歴史をリードしようとしはじめたことを意味してゐる。満洲の一角に上つた現状打破の波紋は、旧勢力に依る国際聯盟を無力化し、伊太利(イタリー)、独逸(ドイツ)等の活躍となり、世界新秩序形成の口火となったとさへ思はれるのである。

今や、わが日本は、世界新秩序の一角たる東亜新秩序建設に従事してゐる。「無賠償、無割譲」といふ道義的和平条件を正面に立てて、東亜諸民族の恒久平和の楽土を建設するために戦ってゐるのである。

その目的は宏遠であると共に、日本始まつて以来の難事業である。しかし、この大業が達成せられるかどうかは、日本の国運をも、左右しかねないのである。

我々は、先祖以来二千六百年来の皇恩を思ひ、現在日本国民たるの多幸を思はば、一致団結、今次の大業のために、身命を捧げ、以て二千六百年 肇国(てうこく)以来の皇謨(くわうぼ)を扶翼し奉るべきであると思ふ。

菊池寛著『二千六百年史抄』

目次

序

神武天皇の御創業

皇威の海外発展と支那文化の伝来

氏族制度と祭政一致

聖徳太子と中大兄皇子

奈良時代の文化と仏教

平安時代

院政と武士の擡頭

鎌倉幕府と元寇

建武中興

吉野時代

足利時代と海外発展

戦国時代

信長、秀吉、家康

鎖国

江戸幕府の構成

尊皇思想の勃興

国学の興隆

江戸幕府の衰亡

勤皇思想の勃興

勤皇志士と薩長同盟

明治維新と国体観念

廃藩置県と征韓論

立憲政治

日露戦争以後

勤皇思想の勃興

其処へ持って来て、勤皇思想の勃興と外交問題とが、時代の激浪として、幕府に迫って来たのである。

結局これが幕府の命取りになったのだが、3代の家光の鎖国以来150年の間に、世界の形勢は一変してゐた。

鎖国当時、ヨーロッパ資本主義は、

葡萄牙(ポルトガル)人を先駆として東洋の印度(インド)や支那や日本に力を伸して来たが、

今はすでに英国が葡萄牙(ポルトガル)を卻(しりぞ)け、和蘭(オランダ)を圧して、東洋貿易を独占しようとして、支那と交易し、

南方から日本に迫らうとしてゐる。

ロシアは5代綱吉時代にカムチャツカを収めたが、つひに我が千島列島を侵し、

女帝エカテリナは日本語の研究をやらせてゐたといふくらゐだから、

北海道を手に入れようと窺つてゐたのである。

仏蘭西(フランス)革命も、イギリスの産業革命も、アメリカのフルトンの蒸汽船の発明も、

11代家斉(いへなり)の寛政、享和、文化の頃である。

世界の交通が大規模となつて、ヨーロッパ人の東洋経営が猛烈化し、

フランスの安南占領、イギリスの印度攻略、阿片戦争、ロシアの黒龍江地方の経営等が行はれてゐた。

かうして世界資本主義の波は、

東洋の一隅で鎖国の惰眠を貪ってゐる日本の周囲に、ひた/\と押し寄せたのである。

幕府維持の最大綱目は、幕府中心主義と、日本孤立主義である。

幕府中心、将軍絶対主義は、勤皇思想の勃興によつて動揺しようとしてゐるし、

農業的鎖国の徹底によつて維持しようとした封建的大土地所有制度は、

今や世界商業資本主義流入の急潮によつて、脅かされてゐるのである。

元来、勤皇思想は国体観念と聯繋してゐるのだが、外国問題も、当然国家意識を喚起させた。

だから国防思想は勤皇思想と融合し、国防論と尊皇論とは抱合して、尊皇攘夷論となり、

軈(やが)ては討幕の大運動となつて展開するのである。

大名の中での攘夷論の第一人者は、水戸の徳川斉昭で、

嘉永6年(1853年)6月にアメリカの提督ペルリが軍艦4隻を率ゐて浦賀に入港し、国論が沸騰したときに、

大砲74門を幕府に献じて世人を驚かせた人である。だから水戸は尊皇攘夷論の中心地になった。

ペルリの軍艦は、2隻は帆船で2隻は風力と気力兼用のものだった。

いはゆる黒船(くろふね)の砲声や黒煙は、手槍や火縄銃を持つ沿岸警備の武士達を驚駭(きやうがい)させた。

洋学によつて海外の事情を学んでゐる者は、攘夷の無謀を知つて、開港の意見を抱いてゐた。

渡辺崋山や高野長英等はそれで、彼等は尊い開国の犠牲となつて徳川幕府の手に仆れた。

安政元年ペルリは再び浦賀に入港して、前年提出した通商条約の国書の返答を求めた。

終(つひ)に日米間に神奈川条約が締結され、下田及び函館の2港が互市場(ごしぢやう)として開かれて、

安政3年(1856年)には米国領事ハリスが、米国旗を掲揚して下田に駐在した。

同四年には江戸、大坂、兵庫、新潟の4港を開くことが約され、

同5年(1858年)には、イギリス、ロシア、オランダ、フランスとの通商条約が結ばれた。

翌6年(1859年)には横浜、神奈川、函館の3港が開かれた。

かくして、外国を恐れた幕府は、鎖国主義の本家でありながら、事なかれ政策のために開国してしまったのである。

とにかく、外交問題は幕府にとって致命傷となった。

国内は開国論と攘夷論とで沸騰した。

併し、開国論者といへども、幕府の態度を支持したのではなくして、当初から進歩的な鎖国排撃論者であった。

又攘夷論者も、鎖国主義的攘夷論でなくて、国家の面目を傷(きずつ)け、国体の尊厳を毀(やぶ)り、

国民の意気を挫く脅迫的開国、城下の盟約開国に悲憤慷慨する尊皇愛国的な攘夷論者であった。

開国論の大先達と言はれる横井小楠(しょうなん)の如きも、その一人であつた。

尤も、中には到底不可能な攘夷の実行を迫って、

幕府を窮地に追ひ詰め、詰腹を切らせようとする倒幕戦術としての攘夷論者もあった。

そして、その間、島津久光の家来が横浜郊外の生麦(なまむぎ)でイギリス人を斬ったり、

浪士たちが品川御殿山の外国公使館を焼いたり、

イギリス船が下関や鹿児島を砲撃したやうな事件も起った。

そして又、梅田雲浜(うんぴん)、吉田松陰、橋本左内、頼三樹三郎を始め

多くの勤皇家が惨殺された安政の大獄〔註〕や、

その報復としての桜田門外の井伊大老襲殺の壮挙があって、

軈(やが)て薩長の聯合は終に倒幕の実現となったのである。

幕府が、150年に亙つて厳守して来た鎖国政策を、案外容易に放棄したのは、

幕府絶対中心主義の根本が、経済的には商業資本主義による町人の興起と、

武士階級の財政難、思想的には、尊皇思想の全面的勃興、この2つによって動揺し出し、

鎖国の効果も減じて来たからだと思ふ。

併し、外交問題は、幕府倒壊のモメントとなった。

江戸幕府を直接覆(くつがへ)したものは、創業の家康が極度に恐れた外様(とざま)の雄藩、強藩ではなくて、

志士と呼ばれる下級武士の活躍であり、大頭鯨(だいとうくじら)を追って来た船を保護するために、

アメリカ政府が持ち込んだ強(こは)談判であった。

かくして日本が世界歴史の発展から孤立するといふ矛盾は、こゝに全く解消されると同時に、

日本民族の理想たる天皇親政は、頼朝以来実に676年にして、本来の姿で永遠に再現するに至ったのである。

〔註〕

剛直漢 掃部頭(かもんのかみ)井伊直弼は、安政5年(1858年)4月、大老職に就くや、

矢継早に、反動的な改革を強行して、勤皇の志士の憤激を買った。

殊に、将軍継嗣問題と通商条約問題とでは、井伊の傲岸不遜は言語に絶した。

当時の輿論たる一橋慶喜(よしのぶ)を将軍世子に就けることに反対して、

紀州慶福(よしとみ)を推したことと、勅許を待たずして日米条約に調印したことである。

孝明天皇は、その非礼に、いたく逆鱗あらせられ給うたのであった。

天下の志士の井伊弾劾の叫びは、嵐の如く捲き上ったのである。

この時、井伊の輩下たる間部詮勝(まなべあきかつ)と長野主膳は志士の裏を掻いて、

京都のアンチ井伊の主魁と目された頼三樹三郎・山岡慎太郎・梅田雲浜等を捕へた。

次いで、志士追及の疾風は、枯葉を捲くやうに、京洛の地を払った。

六角の獄舎は、志士達で埋まってしまったた。

捕へられた人々の中には、公卿の諸大夫、宮方の青侍、処士、

町人、画家、近衛家の老女村岡もゐた。

越前の橋本左内も、六角牢へ投げ込まれた。

検挙の手は、堂上公卿の上にものびた。

青蓮院(しやうれんゐん)の宮、鷹司太閤、近衛左府、一條、二條、徳大寺

その他数十家へ、慎み、落飾、辞官、出仕止めなどの横暴な断罪が下された。

追捕(ついぶ)の手は、京都江戸のみにとゞまらなかった。

第二次、第三次と、全国に亙る検挙網は布かれて、多数の志士が捕縛された。

事件に直接関係なく、長州の野山獄につながれてゐた吉田松陰もまた縛(いまし)められて、江戸へ送られた。

江戸に集められた志士を裁くに、井伊は、閣老松平乗全(のりやす)を裁判長として、

「五手掛(ごてがかり)の調」にとりかゝつた。

これは、寺社奉行、勘定奉行、町奉行、大目附、目附を掛員として、評定所に開く、一種の特別裁判であった。

その時の拷問のひどさと、断罪の不合理は、言語に絶した。

断罪に先立つて、梅田雲浜は病死し、日下部伊三次(くさかべいさうじ)は拷問の為め死んだ。

評定所組頭木村敬蔵が、

「この度の吟味は、人間の皮をかぶり候(そうろう)者にては出来申さず……」と書いてゐる位ひどかった。

安政大獄の第一回の処断は、主として水戸派、

即ち、安島帯刀(あじまたてはき)、鵜飼(うがひ)吉左衛門、幸吉父子がいづれも死刑を執行された。

第二回は、頼三樹三郎、橋本左内、飯泉喜内の三人である。

頼は、井伊派から、梁川星巌(やながはせいがん)、池内大学、梅田雲浜等と共に

「悪逆四天王」と云はれて憎まれてゐた程の硬派だから、死罪は覚悟の上であった。

しかも、関東へ送られる途中、彼は少しも懼(おそ)れる色なく、

「日毎に軍鶏籠(たうまるかご)の中から酒を乞ひ酔眠すること平日と異らず」と云ふ程、

腹の出来た人間だったと云ふから流石(さすが)に頼山陽の子に恥ぢない。

橋本左内は、攘夷令降勅の件には関係なかったので微罪になると思はれてゐたが、

彼は、堂々と裁判官に所信を披瀝して退かなかった。

26六歳の天才児左内は、裁判官に大義名分を述べ「貴公達もさう考へないか」と大いに説教したのである。

幕末の能吏、水野忠徳は、

「井伊大老が橋本左内を殺したるの一事、以て徳川氏を亡ぼすに足れり」と喝破してゐる。

吉田松陰の処刑は第3回目である。

「奉行死罪のよしを読聞せし後、畏り候よし恭しく御答申し、

平日庁に出る時に介添せる吏人に久しく労をかけ候よしを言葉やさしくのべ」、

正午、伝馬町の獄に帰った。

それから、裃(かみしも)紋附の上に荒縄をかけられ、刑場へ引かれたが、

この時、松陰は同囚等への告別のつもりで、自筆の「留魂録」の冒頭の歌、

身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも

留め置かまし大和魂

と、次の辞世の詩、

「吾今為レ国死。死不レ負二君臣一。悠々天地事。鑑照在二明神一。」

と吟唱した。

刀を振った浅右衛門は、

「多くの罪人を切ったが、吉田松陰の最期程、堂々として立派なのは他になかった。」と云ってゐる。

安政の大獄は、安政5年(1858年)9月から志士の逮捕を始め、

6年(1859年)12月に一段落をつけた。

その範囲は、上は親王、五摂家、親藩、大名から下は各藩の下士、浪人にまで及んだ大規模のものである。

井伊の目標とする所は、勤皇志士を絶やし、水戸斉昭をやっつけることであった。

勤皇運動の総帥斉昭さへ押へれば、朝廷や尊皇攘夷論者は参つてしまふと思つたのである。

然し、尊皇攘夷思想は、そんな簡単なことで止まる可くもなく、却って、益々、熾烈となり、井伊は、

桜田事変で水戸藩の志士に復讐されたのである。

勤皇志士と薩長同盟

明治維新に活躍した勤皇の志士の中でも、その忠誠や志操が、何等報いられずして、

中途で斃れた人が、何と多いことであらう。

吉田松陰、久坂玄瑞(くさかげんずゐ)、田中河内介、真木和泉、梅田雲浜、頼三樹三郎、

有馬新七、松本奎堂(けいだう)、河上弥市、吉田稔麿(としまろ)、藤田小四郎、武田伊賀、

入江九一、坂本龍馬、中岡慎太郎、その他無数である。

これらの人々は、生き延びてゐたならば、

その人物に於て、その功業に於て、伯爵や侯爵を授けられた維新の功臣達と、何の遜色もなかったであらう。

殊に、これ等の人の中でも、

藩論に背いて行動した人や、徒手空拳で奮起した人や、神官や処士などで大事のために奔走した人達は、

何の政略味もない純忠至誠の人々で、

その悲壮な最期に対して、最大の敬意を表せざるを得ないのである。

50有余歳の高齢で、いはゆる天誅組に参加し、戦敗れて刑死した国学者 伴林光平(ともばやしみつひら)などの日記を見ると、

耿々(かう/\)たる忠誠が、殆んど報いられてゐないやうな気がして、気の毒に堪へないのである。

しかし、これらの人々こそ、真に明治維新の大業の礎石となつた人々で、

明治、大正、昭和と3代の恩沢に恵まれてゐる我々が、決して忘れてはならない人々だらうと思ふ。

かういふ人達に比べれば、尊皇討幕の大義名分が、全国を風靡した後、各藩の方針も定まり、

それに依つて行動した人達などは、仕事も楽であり、一身の栄達も思ひのまゝだつたのだから、

功臣であると同時に成功者であったわけだ。

明治維新の初期を彩つた、各地の討幕反幕の行動を挙げると、

井伊直弼の首を挙げた桜田事件、

閣老安藤 対馬(つしま)を要撃して傷(きずつ)けた坂下門事件、

薩藩内部の同士討であるが、

京都に、武装蜂起を企てた伏見寺田屋事件、

中山忠光の大和義挙、

澤宣嘉(さはのぶよし)、平野国臣らの生野義挙、

そして元治元年(1864年)の禁門戦争(蛤(はまぐり)御門の変)などがある。

これらのアンチ幕府運動の結果、果して彼等の期待したやうに幕府の勢力は地を払つたであらうか。

成程、歴史の歩みは寸時もその歩調をかへず、その根本に於いては幕府の声威は日々に衰勢を見せてゐるが、

表面に現はれたこれらの事件の結果は、必ずしも勤皇運動の伸張を意味するものではなかつた。

元治元年の禁門戦争の結果は、いよ/\この反動的な時勢の動きを、露骨に示してゐる。

凡そ無分別な長州勢の禁裡に対する発砲は、今まで勤皇運動の総本山とも云ふべき長州藩に対して、

ハツキリと朝敵の烙印を押しつけた。

勤皇側の公卿の参朝停止、これは有名な七卿落ちとなつて、惨憺たる急進派の敗北である。

京都の市中は、今や勤皇の志士は全く屏息(へいそく)して、

所司代の役人や、会津桑名の藩士、さては新選組の浪士たちが、肩で風をきつて、闊歩してゐる。

更に、幕府は朝廷に請うて、長州征伐の師を起し、藩主毛利父子を謹慎させ、その封土から十万石を削らうとしてゐる。

これらのことを大観すると、明らかに幕府勢力の復活といふことが云へると思ふ。

尊皇攘夷の代りに、今や公武合体といふスローガンが尤もらしく振りまはされ、

幕府は朝廷を擁して、天下の諸侯に昔日の威を以て臨まうとしてゐる。

明らかに、頽勢挽回である。

これは一体どうしたのであらう。

これでは今まで夥(おびたゞ)しく流された勤皇志士の犠牲の血は、全く無駄ではなからうか。

各藩の志士の中の頭のよい者は、かうした逆効果に反省して、

今までのやり方の失敗に漸次気がつく者が出てきた。

桜田事件、寺田屋事件、大和、生野義挙、蛤御門の変、水戸天狗党の擾乱――かう並べて考へてみると、

それらの討幕テロの企てには共通した誤りがあった。

つまり、彼等は有志として蜂起し、擾乱を企てただけで、

その背後に、少くともその成功を確信させるだけの実力を持たなかったことである。

自分たち同志だけで、先づ事を起せば、天下は自然に動いて、討幕が出来ると、簡単に考へてゐたことである。

やせてもかれても、幕府はそんなに脆く崩壊しはしない。

この誤りを再びくり返さず、討幕の大理想を実現する方法は、たつた一つしかないのである。

それは、もっと実力ある者が一致して、幕府に当ることである。バラ/\ではダメなのである。

つまり志を同じくする雄藩が、今までの種々の行きがかりを水に流して、

この際大同団結し、同盟を結ぶことである。

もっと簡単に云ふならば、薩藩と長藩の同盟である。

なるほど、今や薩長は仇敵の間柄と云ってもよい。

長州兵の精鋭は、蛤御門の戦ひで、薩摩軍の銃火にかゝつて、沢山死んでゐる。

薩奸会賊と云ふのは、当時の志士の標語であって、薩摩は会津と同じく、佐幕の張本人と目され、

その評判のわるいこと甚だしい。

薩藩はしかし、果して佐幕であらうか。

断じて否だ。たゞ長州や勤皇急進論者のやうに、過激でなかつっただけだ。

その耿々たる勤皇精神に於ては、一歩も譲るものではなかったのである。

目的は同じであるが、その手段に於て、異っていただけなのである。

それから封建の世だけに、藩と藩との間の対立嫉視もある。

彼等は一藩を以て一国とし、互ひに対峙してゐたのである。

しかし、大体のコースとして、薩摩と長州とは、

それ程深刻に憎み合はなければならぬ理由はないのだ。

西国の雄鎮として、共に率先して勤皇の大義を唱へた両藩の先覚者の間に、

それほど深刻な敵愾心(てきがいしん)があるとは思へない。話せば分るのである。

こゝ四五年の間の不幸な行きがかりを捨てゝしまへば、両藩の妥協は可能だし、提携も出来る。

たゞ、薩摩でも長州でも、かう気づいてゐたが、

責任ある当局者は、自分で先に言ひ出すわけにはゆかないのだ。

この時、両藩の間に橋渡しをして、

その提携の糸口を開いてやつたのが、土佐勤皇党の俊英、坂本龍馬と中岡慎太郎であった。

慶応元年(1865年)5月6日、馬関へ長藩の巨頭桂小五郎(木戸孝允)を引っぱり出し、

薩摩藩の代表、西郷隆盛に会はした。

そして、薩長が互に肚の探り会ひをして、なか/\木戸、西郷の会見がまとまらないと、

彼はかう云って怒鳴った。

「何がわが藩の面目、体面、名誉だ。もういゝ加減にしないか。

あんた等は、まだ封建制度の幽霊を背負つてゐるか。

此の大きな日本を何故忘れてゐるか。

同じ日本の土地の上に、位牌知行を立て合ひ、わが藩、わが主人と、区別を立てて何になる。

西郷も桂も、これ程馬鹿とは思ってゐなかったよ。」

さう言って、西郷に直(ぢか)談判をして、この薩長秘密攻守同盟を締結させたのである。

慶応2年(1866年)1月21日のことである。

しかも此の秘密同盟は、77万石と36万石の大藩が、漫然と一緒になったのではない。

この両藩を代表するに足る、西郷と木戸が、腹心を披瀝しあって、討幕の役割を分担することを決めたのだ。

その他に、土佐藩、越前藩、宇和島藩等の各藩も、これを機に一つに固まらうとしてゐる。

坂本龍馬を仲介とする、西郷吉之助、桂小五郎両人の晴れやかな握手は、正に維新大業の出発点といってよい。

皇政復古運動の進展は、こゝに一段と拍車をかけられたのである。

明治維新と国体観念

慶応3年(1867年)12月9日、

明治天皇小御所に出御、諸卿諸侯を召見し給ひて、皇政復古のことを諭告し給うた。

こゝに於て、明治維新のことは、一まづ形の上では成ったのである。

この復古の大号令に先立つこと2箇月、徳川慶喜(よしのぶ)は土佐の山内容堂の建白により、

10月14日に、政権奉還の表を奉ってゐる。

薩長の攻勢はいよ/\激しく、このまゝでは幕府の瓦解は免れ難き情勢となった。

この時慶喜将軍は土佐派の公武合体、公議政治論を採って、大政奉還と先手に出たのである。

これでは如何に幕府打倒といきり立ってゐる薩長と雖も文句がつけられないのである。

しかし、薩長派の西郷、大久保、木戸たちは、たゞに大政奉還だけでは、ダメだと達観した。

200有余年の旧習に汚染した人心を振起するためにも、幕府にはどうしても武力を以て一撃を加へ、

天下の人心を一新しなければ、新時代は来ないと見てとったのだ。

板垣退助などは「馬上でとった徳川の天下だから、馬上でなければ奪(と)れぬ」と痛言してゐた程である。

そして彼等は、さま/″\の挑戦的行動をとって、幕府側を怒らせようとした。

江戸薩摩邸の焼打などそれだ。こゝに於て、衰へたりと雖も、幕府は依然として幕府だ。

大坂に退いて謹慎してゐる慶喜をめぐって、幕臣の激昂は渦をまき、伏見鳥羽の一戦となって爆発、

こゝに一箇年余に亙る戊辰戦争の幕は切って落されたわけである。

この薩長主戦派のやり方は、充分に理由はあったけれど、

しかし考へてみれば、ずい分危険な権道だったとも云へよう。

若(も)し慶喜が本当に肚を据ゑて、佐幕派の藩士を集めて、

反薩長の旗幟(きし)を掲げて起(た)ったならばどうであつたであらうか。

当時フランスは、ナポレオン3世の命を承けた公使ロセスが、積極的に幕府援助に乗り出してゐるのである。

金も六百万弗(ドル)貸さう。

軍事顧問も派遣すると言った張り切り方である。

だから慶喜が、突如として大政奉還の挙に出ると、

公使ロセスはすっかり呆れ、また驚いてしまった。

「300年も天下太平を齎(もたら)した徳川家が、兵戈(へいか)も交へずして、

こんなに簡単に政権をなげ出すとは、不思議千万である。

欧羅巴(ヨーロツパ)には、こんなバカ/\しい政変は嘗(かつ)てない。」と、福沢諭吉に語ったといふ。

が、慶喜は、フランスの援助を拒絶したし、血気に逸る旗本の将士を慰撫し、あくまでも絶対無抵抗主義をとって、

慶応4年(明治元年、1868年)4月11日には、本拠江戸城をも官軍に引渡し、

郷国水戸に退いて、弘道館の一室に退隠しているのである。

慶喜は烈公斉昭の子で、水戸学の精神で、幼時から育て上げられてきた人だ。

皇政復古は皇国本来の姿で、これは歴史の必然だと観じていたのだ。

薩長の専恣は、固より好むところではなかったが、

わが皇室が中心となって、これからの日本は世界に乗り出してゆかねばならぬと信じていたことは、

決して勤皇の有志と違ふものではなかった。

たゞ将軍といふ立場が、今まで歴史を逆行させる役目を担はせてゐたのである。

水戸に退いて、はじめて、慶喜は、一日本人としての自分と、そしてその立場を得て、

静かに時勢を眺め得るに至ったといへよう。

攻められる慶喜に此の感懐があったとすれば、攻める薩長側にも、称揚さるべき佳行があった。

フランスが幕府に力を貸したのと同じやり方で、英国の薩長援助は公然の秘密であった。

英国公使パークスは、機会ある毎に、薩摩に説いて、幕府及びその背後にあるフランスを打倒すべくすゝめ、

その為めにはどんな援助でもするからと、もちかけてゐる。

これに対して、薩長の領袖、西郷吉之助は何と答へてゐるか。

「戦争のことはとに角、日本の政体変革のことは、われ/\日本人だけで考へるべき問題である。

外国の援助を受けるは面目ない。」とキツパリと断ってゐるのである。

慶喜といひ、西郷といひ、わが国体といふ点にいたつて、

その両極端の立場にも拘はらず、期せずして一致したわけである。

外国をある程度まで利用しようと考へたであらうが、

その国政干渉は一歩たりとも許さなかつたし、近づけもしなかった。

そこに維新史を流れる、日本人独得の力強い信念の流れを見るのである。

以夷制夷(いゝせいゝ)など、所詮、日本人には出来ない芸当なのであらう。

あれほどに激湍(げきたん)渦を捲いた、維新の政治史に於て、

われ/\は此の日本歴史に特有な美談佳話を探さうとするならば、他にもいくつも挙げられるだらう。

伏見鳥羽の戦争がまさに一触即発といふ時、大坂城に在る慶喜のもとへ、岩倉卿から一使者が遣はされた。

孝明天皇御一年忌に際し、慶喜に対して献金のことを申出でたのである。

恐懼した慶喜は、勘定奉行に命じて、直ちに5万両を朝廷に奉ってゐるのである。

想へ、京都は今や薩長の精兵によって充満し、幕兵一掃といきり立ってゐる時である。

大坂城は、江戸から上った竹中陸軍奉行の大軍によって守られ、

京都に対して、一戦に及ばんと、陣容を整へてゐる最中である。

これらの物々しい空気の中にあって、

大坂城と京都御所を結んで、一脈清冽の気の相連(つらな)ってゐるのを見る、

われ/\日本人は如何に幸福であらうか。

伏見鳥羽の一戦に朝廷に汚名を着た、徳川慶喜に対する処断は、当時諸説紛々で、

初めの中は死刑論が圧倒的に多かった。

薩長の諸将は慶喜を憎むこと甚だしく、ぜひこれを誅戮(ちゅうりく)して、

刑典を正さねばならぬと主張する者が多かったのである。

この時に於て、明治天皇は三條実美を召されて、

徳川家の旧勲を失はざるやうに処置せよ、との有難き宸翰(しんかん)を賜うてゐる。

これらの聖恩が、たゞに徳川氏をしてその家祀を全うせしめたばかりでなく、

明治維新の大業をして容易に成就せしめた所以(ゆゑん)なのである。

戊辰奥羽諸藩の処断に於ても、

詔(みことのり)して今日の乱は900年来の弊習の結果であると、大いに藩主等の罪を恕(じよ)し、

今後親しく教化を国内に布き、徳威を海外に輝かさんことを欲する旨を、告げたまうた。

恐懼(きようく)の限りである。

この洪大無辺の聖恩があったればこそ、維新の戦乱も容易に鎮定されたのである。

慶喜、西郷などの立派な国体観などもさることながら、

一たび、明治天皇の御洪大なる大御心に思ひ及ぶ時、明治維新史の花を観る心持がするのである。

菊池寛著『二千六百年史抄』

目次

序

神武天皇の御創業

皇威の海外発展と支那文化の伝来

氏族制度と祭政一致

聖徳太子と中大兄皇子

奈良時代の文化と仏教

平安時代

院政と武士の擡頭

鎌倉幕府と元寇

建武中興

吉野時代

足利時代と海外発展

戦国時代

信長、秀吉、家康

鎖国

江戸幕府の構成

尊皇思想の勃興

国学の興隆

江戸幕府の衰亡

勤皇思想の勃興

勤皇志士と薩長同盟

明治維新と国体観念

廃藩置県と征韓論

立憲政治

日露戦争以後

鎖 国

秀吉の朝鮮出兵は、朝鮮を討つためではなくて、大明国(だいみんこく)を征するのが目的であつた。

そして、この半島出兵は、結局失敗に終つたが、

当時の日本は、民族的にも国家的にも、このくらゐエネルギーが横溢してゐて、

倭寇以来の大陸進出の風潮が、国家的に発現したのだ。

然し、この旺盛な海外発展の本能も、徳川氏の鎖国政策によって萎縮したのである。

秀吉は、聚楽第(じゆらくだい)の造営や大仏殿の建立、大坂、伏見の築城、朝鮮出兵と、

華美(はで)好きに任せて莫大な費用を使つたやうに見えてゐて、少しも金には困らなかった。

大坂城が陥るまで、秀吉が蓄(たくは)へ置いた金銀は、家康を怖れさせたといふのである。

家康は、あれほど質素倹約を旨とし、金銀の貯蓄に努めながら、

彼の死後40年で早くも財政の窮乏に苦しんでゐるのである。

だから、秀吉の天下は、制度や法令の力ではなくて、財政の力で支へられてゐたと言へる。

しかも、その有力なる財源は、外国貿易に依つたのである。

それを、江戸幕府は、何故に鎖国したか。表面の理由は、キリスト教〔註〕が口実になってはゐるが、

事実は、海外からの活気ある自由な商業資本主義的風潮が、

土地と農民を経済的基礎とする封建制度を侵蝕すると信じたからである。

徳川封建政府を維持して行くためには、日本を永久に農業的鎖国にしておく必要があったのである。

鎖国令の実施は、寛永10年(1633年)が第一回で、13年(1636年)、16年(1639年)と、三段階に分れ、

次第に厳重になつてゐる。

以後、日本の造船術は、全然後退してしまったし、

日本人の頭には、鎖国は祖法であり、国是であるといふ観念が成長し、

外国人と交ることを、極度に怖れるやうになったのである。

そして、日本民族が得意とする、他国文化の吸収同化作用は、一切止んでしまった。

だから、鎖国以後は、固有の文化は発達したが、何となく不具的で盆栽的で、活気のない、

いはゆる島国性を感じさせるやうなものとなったのである。

しかも、江戸時代に、日本の人口が殆んど増減しなかった理由は、50年毎に襲った大饑饉のためで、

鎖国令が国外からの食糧輸入を遮断してゐるから、饑饉になると、

今なほ古老が語るやうな悲惨な状態を現出したのである。

もし、鎖国令といふ桎梏(しつこく)を受けないで、

日本民族の進取の本能に任せて海外発展が続けられてゐたなら、2、3世紀前、

すでに南洋一帯は我が版図になつてゐて、

今ごろは日本は、東洋の平和、世界の平和のために、有力な役割を果すことが出来ただらう。

いかにも残念なことである。

維新後、日本は再び開国して、世界文化に追ひ付かうとして焦った。

その焦躁は今日に於ても、欧米の模倣や、模倣から生ずる種々の社会風俗問題などとなつて露呈してゐる。

一たい、我々の祖先は、他を蕪雑(ぶざつ)に模倣するには、あまりに高い文化的感性の持続を伝承してゐた。

それは大陸文明の輸入時代に建立された法隆寺が、大陸の原物よりは建築学的にも美術的にも、はるかに優れてゐるといふ事実を見ても明らかである。

この高い文化的感性の伝統と、天才的な吸収同化力とが、弱まつたことも、鎖国が与へた大害の一つである。

しかし、300年前の西欧の文明は、それほど高いものではなかったから、

日本は、まるきり300年、西洋から後れたといふのではない。

我々の血の中に、祖先の天才的な力を目覚まして、鎖国が生んだハンディキャップを克服し、邁進して行くべきである。

〔註〕

足利義輝の天文18年(1549年)、

イスパニヤ人フランシスコ・ザヴィエルが鹿児島に来て、我が国に初めてキリスト教を伝へた。

当時、異国の風物が珍らしいのと、乱世の為め、国民は不安に戦(おのゝ)いてゐたので、

神の愛を説くキリスト教は、吉利支丹(キリシタン)宗或ひは天主教と云はれて、非常な勢ひで信者を獲得した。

ザヴィエルが薩摩に教会を建てゝから2年ばかりの間に、九州や山口などで、5000人程の信者が出来た。

信長は、本願寺の勢力を制する為めと、外国の新知識、文物を入れる為めに、吉利支丹宗を保護した。

秀吉も、信長の方針を踏襲して、宣教師を保護し、キリスト教の伝道を放任した。

「日本西教史」によると、秀吉は宣教師の一人に向つて、

殿中の侍女のうちキリスト教を信ずる者は操行端正である、

キリスト教の宗規がもっと寛大であれば、自分も信者になると言ったと伝へてゐる。

従って、諸大名の間にも、キリスト教の信者が多くなり、

九州の大友・有馬・大村などはローマ法王に使節を出すと云ふ熱心さであった。

高山右近、石田三成、小西行長、黒田孝高、細川忠興(たゞおき)、

その夫人なども、有名なキリスト教信者である。

ところが、大村純忠が財政に苦しんで、宣教師に金を借りて長崎を奪はれたことから、

天正15年(1587年)、秀吉は、ポルトガルの宣教師を追ひ払った。

慶長元年には、イスパニヤが領土を狙つてゐるとの疑ひから、

吉利支丹(キリシタン)を禁じ、宣教師や信者を殺したが、

家康は、又、初期の間、貿易の利益を得る為めに、吉利支丹(キリシタン)を黙認した。

その結果、九州・畿内の各地に、教会・ミッションスクールが出来、

ラテン語、ポルトガル語、地理、文学、西洋音楽などが伝へられた。

が、幾何(いくばく)もなく、宣教師はキリスト教を伝道して日本を侵略する下心ありとして、

家康は、慶長17年(1589年)、天下に令して、キリスト教を厳禁し、

外国宣教師をことごとく海外に追放した。

然し、外国商人が裏面で布教し、国内のキリスト教信者の反抗も意外に強かったので、

3代将軍家光は、数度にわたって、外国商船の往来を禁じ、

遂に、寛永16年(紀元2299年、西暦1639年)7月、

オランダ人と支那人を除く他の外国人との貿易を一切禁止したのである。

江戸幕府の構成

徳川家康は、秀吉の死後15年も待ってゐたが、

余命が幾ばくもないことを覚つて、遂に秀吉の子秀頼を大坂城に攻滅(こうめつ)した。

百年間も戦乱の舞台にされてゐた社会の全体は、戦争には厭き/\してゐたから、

家康が立てた江戸幕府は、その徳性はともかくとして、

天下安定の重鎮としては大磐石(だいばんじやく)であったから、

平和に飢ゑてゐた人心は、これに帰して行ったのである。

江戸幕府の政策に一貫してゐる精神は、善政も悪政もない。

自存であり自衛であって、徹頭徹尾徳川本位である。

家康は、頼朝の鎌倉幕府の組織に傾倒したが、単なる模倣はしなかった。

旧制度の研究に熱心ではあったが、法制道楽ではなかった。

彼は時代に順応して巧みにこれを参酌した。

彼は天才的な立法者であり、巧妙な運用者であった。

だから家康が立てた政治の根本方策は、

「神君(しんくん)が定め置かれた通り」に自動的に適用されて、

代を経るに従って、どこまでも巧緻精妙化されて行く力を内蔵してゐたのである。

家康は、鎌倉幕府や室町幕府の政策の跡に鑑みて、

皇室に対し奉って十七箇条の公家諸法度(くげしよはつと)を制定し、陽には尊崇して陰には圧迫した。

天皇に専ら花鳥風月の学問を御奨めし、天下に行ふべき経世有用の学は、それとなく御止めしてゐるが如きである。

その他、皇室に対しては、色々誠意を欠いてゐる。

諸大名に対しては、私(ひそか)に婚姻するを禁じ、築城や無届の修築を禁止するなど、

十三箇条の武家諸法度を厳に励行させた。

福島正則の家や、加藤清正の家は、この法度に触れて断絶した。

江戸幕府の制度は、外面は最も地方分権的体裁を示してゐるが、

内面は最も精緻な中央集権制で、自領内では行政権、警察権をもってゐる百万石の大名も、

幕府の一片の命令で蟄居(ちつきょ)、国替(くにがへ)、減石、断絶せしめられるので、

その何れも今の内閣が地方官の変更任免を奏請するよりも、まだ容易であった。

かうして、幕府は諸大名が臣事するも支持しないも問題でない。

自身の財力と兵力とで絶対的に服従させたのである。

これは、家康が手本とした頼朝さへも、企て及ばないところであつた。

江戸幕府の制度が整備したのは、3代の家光の時代で、その職制は、幕府の重職に大老、老中、若年寄の三役があり、その下に三奉行がある。

大老は一人で、諸役の上にあつて大事を総裁した。

これは適当な人物がなければ、闕(か)いたまゝであった。

老中は年寄とも云ひ、譜代の5、6万石から10万石の大名を任じ、一切の政務を執り、大名の取締を掌(つかさど)った。

定員は5人である。若年寄は、老中の見習のやうなもので、旗本の取締りをした。

定員は6人で、5、6万石の譜代大名が任ぜられた。三奉行は、寺社、勘定、江戸町奉行の各奉行である。

大目附、目附は、それ/″\老中、若年寄の耳目となって諸大名及び旗本を監掌した。

何れも旗本の士を任じたのである。

側用人は、初めは将軍に近侍して老中へ取次役をしてゐたのであるが、

後には五代綱吉の時の柳沢吉保のやうに、政事に参与して、権勢を振った。

やはり大名を任じたのである。

地方行政機関としては、幕府直轄領に郡代または代官を置いた。

特に京都には所司代を置いて、朝廷守護の名の下に、公家及び畿内以西の大名を監視させたのである。

なほ、大坂と駿府には城代を置き、その下に町奉行を置いた。

この外、奈良、伏見、山田、日光と、金銀山の佐渡、貿易港の長崎、堺、下田等にも奉行を置いたのである。

大名の取締りは最も重要問題だが、

徳川氏の一族たる親藩と、関ヶ原役以前から家臣であつた譜代と、関ヶ原までは徳川の朋輩であった外様とを、

大小親疎に従って、その領土を犬牙錯綜させて配置し、牽制の妙を極めたのである。

又、参覲(さんきん)交替は、信長、秀吉の時にも、安土や大坂に諸大名が邸を置いて滞留したことがあつたが、

家光の時代に制定したものは、全大名の大がかりな定期点呼であり、人質制度でもあった。

この参覲交替は、諸大名の財政難や地方の疲弊など、いろ/\な弊害も生んではゐるが、

国内要路の発達とか、貨幣制度及び流通組織の急速な発展、地方産業の振興、都市の繁栄、

中央文化の地方伝播など良い意味での副作用をも起してゐるのである。

又、徳川幕府は、頻々として諸大名の移封を行ったが、

それは鎌倉、室町の時代のやうに、諸大名を同じ領地に定着させては、

中に財政家がゐて民心を得、富強を致す者ができては、

江戸幕府が危いからであった。

尊皇思想の勃興

家康、秀忠、家光と、江戸幕府三代の将軍は、

朝幕問題、諸大名問題、切支丹(キリシタン)問題、外国との通商問題、その他法制、経済、教化などに腐心してゐたが、

彼等は幕府の政権の永続化を図る以外、何等高遠の理想を持つてゐなかつた。

そのために、日本の民族的発展の機運を阻害した点が甚だ少くないのである。

その上、織田信長にしろ、豊臣秀吉にしろ、皇室に対する純粋な敬意を持つてゐたが、

徳川氏はそれを継承せず、徳川家康にしろ秀忠にしろ、皇室に対して、終始政略的であり、

江戸幕府の朝廷に対する態度は、国史を読む者にとつて、痛憤を感ぜしむる点が、甚だ多いのである。

後水尾(ごみづのを)天皇の

葦原やしげらばしげれおのがまゝ

とても道ある世とは思はず

の御製に依つても、幕府の横暴が察せられるのである。

然し、天下の政権を握った徳川家康が、治国の道徳的基礎として、従来の戦国武士道を、学問に依って、

新らしい君臣道徳に体系づけようとしたことは、やがて天下の武士に、君臣の大義名分を知らせることに役立った。

彼等は自分と主君との名分を知ると共に、主君と将軍との名分を知り、

それと同時に将軍と朝廷との間に、より一層大なる名分の存在することに気がついたのである。

幕府の学問奨励に依って輩出した江戸時代初期の大儒たる山鹿素行、熊沢蕃山(ばんざん)、山崎闇斎(あんさい)等は、

漢学に伴ふ支那中心の思想を清算し、日本の学者たる自覚を獲得すると共に、日本主義に徹底し、

日本の国体の尊厳なる所以は、尊崇すべき皇室あるが為めだといふ結論に達してゐた。

聖徳太子が「日出処(ひいづるところ)の天子」と書かれた国体精神が、

北畠親房の「大日本は神国なり」の神皇正統記となり、

而して之等の学者に正しく承け継がれてゐたのである。

幕府が、御用倫理学と頼んでゐた朱子学派の山崎闇斎が、尊皇賤覇思想の一つの源とさへなってゐるのである。

かうして、江戸幕府が、自家の道徳的立場を擁護せんとして奨励した学問は、国体観念を勃興せしめ、

それと不可分なる尊皇思想の擡頭を誘起してゐるのである。

しかも、徳川の御三家として、その藩屏(はんぺい)たるべき、水戸の徳川光圀(みつくに)の好学は、大日本史の編修となり、

其の中に現はされたる大義名分の精神は、勤皇思想の温床となつてゐるのである。

しかも、その修史の事業は、当時に於ける国史の定本を提供したと云ふだけではなく、

水戸35万石の財力を傾注したと云はれる編史事業そのものが、

学問の奨励となり、学者の優遇となり、国史の研究を促し、国学勃興の動因となり、

尊皇精神の昂揚に多方面から寄与してゐるのである〔註〕。

〔註〕

義公以来連綿として続いた水戸の藩学は、会沢伯民、藤田東湖の二碩学(せきがく)の出現により、

鬱然たる体系をなし、後世、水戸学と称されて、尊皇論の中核となってゐる。

水戸学の定義を強ひて定めるなら、それは大義名分の学であり、

皇道第一主義の思想である。

その背後には、大日本史と云ふ力強い史論を持ち、

その実践方法に於ては、あく迄も実行第一を主として、

この点では、陽明学の実践主義も遥かに及ばない位だ。

その思想の中心が、国体明徴だから、勢ひ覇者である幕府否認に傾き、

しかも、それをどし/\実行したのであるから、幕府に取つてこれ程恐ろしいことはない。

井伊直弼が安政の大獄で狂気じみたテロリズムを行ったのも、

この勤皇思想の中核水戸学の総主たる斉昭を押へる為めだったのだ。

水戸学の基礎を大体築いたのは藤田幽谷だが、

これを体系ある思想として完成したのは、その高弟である会沢伯民と、その子である藤田東湖である。

会沢伯民は、諱(いみな)は安(やすし)、通称正志斎とも言はれた。

東湖その他の水戸学者の稜々たる野性ぶりとは違って、温厚篤実、心の底からの学者肌の人であった。

後進を戒めて、常に、

「口を以て書を読むことなく、心を以て読め。」

「士は弘毅でなければならぬ。弘なるが故に之に安んじ、毅なるが故に少しも撓(たわ)まない。」

などと、佳い言葉を遺してゐる。

然し、何と言っても、彼の名を不朽にしたのは、44歳の時に著した「新論」だらう。

「日本国民のすべては、何を措いても、日本国体の自覚の上に立て。」

と云ふのが「新論」の冒頭で、正志斎が絶叫した趣旨である。

その巻一の初めには、

「謹みて按ずるに、神州は太陽の出(い)づる所、

元気の始まる所にして、天つ日嗣(ひつぎ)、

世々、宸極(しんきよく)を御し、

終古 易(かは)らず。

固(もと)よりに大地の元首にして、万国の綱紀なり。

誠に宜しく宇内(うだい)に照臨し、

皇化の曁(およ)ぶ所、遠邇(ゑんじ)あることなかるべし。」

と、堂々、日本国の優越を宣言してゐる。

「新論」は、熱血溢るゝ当時の勤皇の志士達には、経典の如く読まれ、奮起の原動力となった。

吉田松陰は、肥後の宮部鼎蔵(ていざう)と手を携へて上京する船中でも、

この「新論」を読んで感激措く能はず、幾度も船中で雀躍して、快哉を連呼したさうだ。

そして、会沢に逢ひたくてたまらず、遂に水戸の寓居を訪れて、その謦咳(けいがい)に接して、

「吾れ今にして皇国の大道を知れり。」と述懐し、

「会沢先生は、人中の虎なり。」と、死ぬまで、敬慕の念を寄せてゐた。

高杉晋作は、「新論」を読むと、すぐ藩公の世子に献上してゐるし、

真木和泉は、「新論」を読むや、矢も楯もたまらず、水戸へ出掛けて、会沢門下に加はってゐる。

「新論」の名声は天下を風靡して、

「新論」を読まざる志士なく、「新論」を読んで勤皇志士たらざる無し、と云った有様であった。

会沢は、水戸の南街塾で、諸国から集まる好学の志士を教導しながらも、

万巻の書に埋り、清貧の中に、文久3年(1863年)83歳の天寿を全うして生涯を終へた。

藤田東潮は、会沢の学者肌に対して、寧(むし)ろ、悲憤慷慨する稜々たる気骨の政治家肌の男であった。

東湖は、天下の諸侯有司志士と交はって、積極的に水戸学を鼓吹した。

西郷隆盛は、大先輩として、事ごとに東湖を敬ひ、

「天下真に畏敬すべきは、東湖先生である。」と晩年に至るまで語ってゐる。

東湖は、土佐の豪傑殿様山内容堂とは非常に親密で、常に置酒高会(ちしゆかうくわい)して、盛んに時勢を語り明したが、

或る時、「水戸は親藩でダメだが、山内侯一つ幕府に対して御謀叛(ごむほん)なさつては如何でござる。」

と云つて、容堂の荒胆をひしいでゐる。

東湖の著書で、有名なものは、「常陸帯(ひたちおび)」「囘天詩史」「弘道館述義」「正気歌」などである。

中にも、「囘天詩史」「正気歌」は、維新の志士に愛誦好吟されてゐる。

東湖の政治的活動には、常に、藩主、烈公斉昭の推輓がある。

之を要するに、水戸学は、会沢伯民、藤田東湖に至って大成し、

しかも、これに配するに烈公斉昭といふ当時の諸侯中の冠冕(くわんべん)を得て、一藩をあげて、

鬱然たる反幕府の一大中心となってゐたのである。

国学の興隆

江戸時代に勃興した学問で、わが日本の社会に最も大きな影響を与へたものは、第一に国学であり、

第二に洋学であるが、この国学の興隆に、直接有力な刺戟を与へて国学復古の気運を創(つく)ったのは、

前章に説いた如く水戸光圀の修史事業であつた。

光圀は大日本史の編纂に当って、和文の本原を索(たづ)ねて古語を研究する必要を感じて、

日本全国にその史料を捜討(さうたう)し、それを整理した。

仍(すなは)ち、扶桑拾葉集(ふさうしふえふしふ)や、礼儀類典(れいぎるゐてん)や、神道集成(しんたうしふせい)を編纂し、

さらに万葉集の研究に手をつけたのである。

このことは、日本の国典研究に大きな影響を与へ、難解とされてゐた国学書、

就中(なかんづく)国文学書の一般的研究に、一筋の道を拓(ひら)いたのである。

当時、大坂に下河辺長流(しもかうべながる)、釈契沖(しやくけいちゆう)のやうな古典古語に通じた篤学の人々があつて、

はやくも光圀の物色するところとなつた。

その上、漢学者も刺戟されて国学の必要を感じ、古典研究に余力を用ゐるものが多くなつたが、

新井白石や伊藤仁斎、貝原益軒などは、その主なるものである。

長流、契沖についで現はれた専門の国学者に荷田春満(かだのあづまゝろ)がある。

春満の家は代々京都伏見稲荷山の祠官である。

彼は家を弟に継がせ、自らは国学の復古を以て任とし、

国史、律令、古文、古歌および諸家の記伝に至るまで渉猟(せふれふ)した。

当時は支那かぶれの荻生徂徠(おきふそらい)が、日本を東夷(とうい)と称してゐた時代だが、

春満の「ふみ分けよ、大和にはあらぬから鳥の、跡を見るのみ人の道かは」の一首は、

実に彼の一生の抱負であるばかりでなく、門下から門下へと伝承して行くべき建学の根本精神であつた。

彼は契沖のやうな後援者を持たない一介の町学者でありながら、

独力で契沖とは別の方面において古学を開拓した功労者である。

そして彼が遺した功績の中で、最大のものは、

彼が樹てた学統から、賀茂真淵や本居宣長(もとおりのりなが)のやうな偉大な復古学者を輩出させたことである。

真淵は遠江(とほたふみ)浜松の新宮の禰宜(ねぎ)岡部定信の二男で、

享保18年(1733年)37歳で京都に出て、荷田春満の門に入つた。

足かけ4年で師の春満は死んだが、平田篤胤(あつたね)は玉襷(たまだすき)の中で、

荷田の門の人も多かりしと聞ゆる中に、

一人ぬけ出て、その正意をば得られてぞ有りける。

其は荷田の門に大人(うし)(真淵)をおきて、

外に大人の如く、師に勝れる人なきにて知るべし。

と、評してゐる。

その門下にも加藤千蔭(ちかげ)や村田春海(はるみ)のやうに、

国典の研究者といふよりは、寧(むし)ろ歌文の秀才が輩出した。

真淵の学統を真に受け継いだ者は、本居宣長唯一人と言つてもよい。

それだけに宣長は、国学の真精神、大眼目を、いかにも鮮明に照し出してゐる。

彼の著書「玉くしげ」に、

凡て天下の大名たちの、朝廷を深く畏れ、厚く崇敬し奉り玉ふべき筋は、

公儀の御定めの通りを、守り玉ふ御事勿論也。

然るに朝廷は、今は天下の御政を、きこしめすことなく、

おのづから世間に、遠くましますが故に、

誰も心には、尊き御事は存じながらも、

事にふれて、自然と敬畏の筋、等閑(なほざり)なる事も、無きにあらず。

抑(そも/\)本朝の朝廷は、神代の初めより、殊なる御子細まします御事にて、

異国の王の比類にあらず。

下万民に至るまで、格別に有りがたき道理あり。

(中略)

されば一国一郡をも治め玉はん御方々は、殊更に此子細を御心にしめて、

忘れ玉ふ間敷(まじき)御事也。

是即ち大将軍家への、第一の御忠勤也。

いかにと申すに、先づ大将軍と申奉(まおしたてまつ)るは、

天下に朝廷を軽しめ奉る者を、征伐せさせ玉ふ御職にまし/\て、

此ぞ東照神御祖命(あづまてるかむみおやのみこと)の御成業の大義なればなり。

と、いってゐる。

仍ち宣長は自分が仕へてゐる紀州侯に向って、朝廷尊崇は幕府に対する第一の忠勤であると説いてゐる。

彼は将軍職を、朝廷のために不義不逞の徒を討伐する役目で、幕府は独立して存在するのではなくて、

朝廷のために存在するのである、と大義を説いてゐるのである。

彼が師の真淵を超えて、国学者の魁首とされた所以(ゆえん)である。

秋田の人平田篤胤は、宣長の門に入つて2箇月にして宣長が歿し、親しく教へを受けることができなかったが、

宣長を先師と尊んで、その遺著によって国学を励み、さかんに尊皇愛国の精神を鼓吹した。

篤胤は、春満、真淵、宣長と共に国学の4大人と呼ばれてゐるが、

その尊皇愛国主義の主張は実行的であったために幕府に忌憚され、

天保12年(1841年)江戸を逐はれ、秋田に帰郷を命ぜられ、その著「扶桑国号考」は絶版となった。

ふみわけよ大和にはあらぬ唐鳥の

跡を見るのみ人の道かは

荷田春満

みたみわれ生れけるかひありて刺竹(さすたけ)の

君がみ言を今日きけるかも

賀茂真淵

さしいづるこの日の本のひかりより

高麗もろこしも春をしるらん

本居宣長

人はよしからにつくとも我が杖は

やまと島根にたてんとぞ思ふ

平田篤胤

国学の研究は直接的には江戸幕府の脅威ではなかった。

多くの国学者も幕府には何等の反抗的思想を懐いては居なかった。

だから幕府は国学に対して幾分の保護を加へてゐるほどである。

併し、国学の究極の観念は、皇室中心主義である。

幕府絶対中心主義とは根本的に相反するのである。

この尊皇思想は、江戸幕府の内部的な矛盾が発展するに伴(つ)れて、

国学の大先輩たちも予期しなかったほどの国民的な力と化して、

700年も続いた武家政治を根柢から覆(くつがへ)すやうな偉力を発揮したのである。

菊池寛著『二千六百年史抄』

目次

序

神武天皇の御創業

皇威の海外発展と支那文化の伝来

氏族制度と祭政一致

聖徳太子と中大兄皇子

奈良時代の文化と仏教

平安時代

院政と武士の擡頭

鎌倉幕府と元寇

建武中興

吉野時代

足利時代と海外発展

戦国時代

信長、秀吉、家康

鎖国

江戸幕府の構成

尊皇思想の勃興

国学の興隆

江戸幕府の衰亡

勤皇思想の勃興

勤皇志士と薩長同盟

明治維新と国体観念

廃藩置県と征韓論

立憲政治

日露戦争以後

足利時代と海外発展

足利尊氏は、後醍醐天皇の御親政に背き奉って、足利幕府創設に成功したが、その天罰は彼の在世中早くも報い来つて、一生涯部下の諸将を初め肉親との内訌(ないこう)に苦しみ、血で血を洗ふが如き骨肉相剋をつゞけてゐる。

その因果は子孫にも報い、足利幕府13代を通じても、同じやうな、内訌、軋轢(あつれき)に悩まされてゐる。

武士階級の勢力を利用して、擅(ほしいまゝ)に幕府を樹立したことは、やがて武士階級をしてその勢力を自覚せしめて、下剋上の姿を現はし幕府を蔑視し、自己の好悪利害の赴くまゝに行動して、隠謀叛乱の絶え間なからしめてゐる。

その極端なのが、11年間続いた応仁の大乱〔註〕であって、その大乱の余波が全国に及んで、爾後百年に亙る戦国時代となったのである。

だから、足利13代を通じて、わづかに太平を楽んだ将軍は、3代義満と8代義政くらゐであるが、

義満は驕奢に耽って、財政窮乏を切り抜けるため、明と屈辱外交を結んだり、愚物が天下の権を取つたときの見本のやうな事しかしなかった。

8代の義政は、権臣や諸将の勢力から身を避けるために、風流の道に逃避し、下剋上の当時に、やっと一身の安きを保ち得た将軍である。前者が金閣寺を、後者が銀閣寺を建てたのが、日本建築史の標本として残ってゐるくらゐが、せめてもの功績である。

されば、民政の上にも悪政が続いたが、その著るしいものは徳政である。

徳政は、元来仁政に基づく社会政策であったが、足利幕府では、その意味が変って、重税を課せられた窮民が、貝を吹き鐘を敲(たゝ)いて徳政令の発布を幕府に迫り、一切の貸借関係を一瞬にして、無効にさせるのである。

中には、負債に窮した幕吏(ばくり)が、暗に暴民をそゝのかして、徳政令の発布を幕府に迫らしめるといふ有様で、義政の在職30年に、徳政令を出すこと前後13回に及んでゐる。

かうなっては、信用取引は皆無となり、金を融通する人もゐなければ、現金取引の外、物を売る人もない。経済的に、万民が困窮するのは当然である。

さうして、窮民が一揆を起すと、鎮圧に赴いた将士の部下が、一しよに掠奪を始めるといふ有様である。

その上、応仁の乱が11年も続き、京都は戦塵の巷となつて、将軍の威令が地に落ちたのだから、天下は分崩して、実力ある者が各地に割拠する戦国の世となることは、当然の帰結であつた。

日本歴史を読んで、この時代くらゐ、頽廃的な感じを起させる時はないが、たゞ一つの欣びは、日本民族の海外に対する膨脹運動が旺んになってゐることである。

元の来寇を撃退して、わが国民は対外思想を刺戟されると同時に、「日本人強し」の自覚を得たのである。

その上、国内生産力の発展や、地方都市の発達から、貿易思想が起つて来たのである。

四国や瀬戸内海諸島の士民は、足利時代の当初から壱岐、対馬、九州の北部を根拠として、支那や朝鮮の沿海で、半貿易半海賊の活躍を始めたのであるが、倭寇と呼ばれる頃には、かなり大がかりなものとなつたのである。

倭寇と云ふのは、支那人が付けた名で、日本人自身は八幡船(ばはんせん)と云った。

八幡大菩薩の船旗を掲げたからである。春は、清明(せいめい)の後、秋は重陽(ちようやう)の後、順風を得て渡航するのを常としたが、朝鮮や遼東に向ふ者は対馬から、直隷、浙江、山東に向ふ者は五島から、福建、広東に渡るものは薩摩から出発した。

遣唐使を乗せた遣唐船も、三に一つの割で、難破したのだから、八幡船も同じ割合ぐらゐには、途中遭難して、乗組員は魚腹に葬られたのだが、当時の勇敢なる日本人は、そんな事は意としなかったらしい。

彼等が、海洋を行くや、疾風の如く、遠く安南、シャム、ルソン、マラッカ、フィリッピンにまで押し渡り、貿易が許されない場合は、忽ち両肌を脱ぎ、長刀を振って命知らずの奮闘をした。

明の史書には、

「国患は倭寇に在り」と書いてあるし、

わが太平記にも「賊徒数千艘の船を揃へて、元朝高麗の津々泊々(とまり/\)に押し寄せて、明州福州の財宝をうばひ取り官舎、寺院を焼き払ひける間、元朝三韓の吏民、之れをふせぎかねて、浦近き国々数十ヶ国、皆、栖(すむ)人もなく荒れにけり」と書いてある。

少し、大げさかも知れないが、八幡船の猛威が想像出来る。

欧洲でも、貿易の濫觴(らんしやう)は海賊なり、と云はれてゐるが、当時の日本に具眼の武将政治家があって、この八幡船隊の活動に、統制と指揮とを与へたならば、日本の勢力は数百年前に、支那大陸及び南方に伸びてゐたかも知れないのである。

日本民族の本能の一つは、常に海外へ向けての発展にあるのだが、それが徳川幕府の鎖国政策で、その跡を止めなくなってゐたことは、いかにも残念である。

徳川幕府の世になっても、ルソン、安南、シャムなどには、日本の植民地があって、日本町と呼んでゐた。シャムなどには、寛永の頃には、日本の居留民が、八千人居ると云はれた。山田長政が活躍したのは、かうした日本人を指揮してゐたからである。

秀吉の朝鮮出兵も、その目的意識がハツキリせず、たゞ秀吉の大陸進出思想の現はれとして了ったことは、甚だ残念である。

秀吉は、貿易の利をよく知ってゐた男だから、半島出兵などをしないで、これら南方に於ける日本人居留者に、国家的掩護を与へたならば、日本の南方に於ける発展は、どんなに目ざましいものになったであらうか。惜しみても余りある機会であったのだ。

維新後、日本民族は再び海外発展を開始したが、300年のハンディキャップが、いかに我々にとつて、不利であつたか、しみ/″\と感ぜられてゐる。が、このハンディキャップを克服して、邁進する点に於て、日本人は先祖に劣らざる勇気を発揮すべきだと思ふ。

〔註〕

足利八代将軍義政は、政治に心を用ゐず、奢侈(しやし)に耽り、土木を起し、

課税を重くし、度々徳政の令を発したので、人民は塗炭の苦しみに陥入り、

極度に頽廃的となった。

この時、管領細川勝元と山名宗全は互に勢力を争ひ、

畠山・斯波(しば)の両管領家にも相続の争ひがあり、

たま/\、将軍家にも家督相続の争ひが起り、そ

れ/″\、聯合して、敵味方に別れて、

後土御門天皇の応仁元年(1467年)、京都の内外で戦争を始めた。

これを見た、諸国の守護・地頭などは、俄(にはか)に領地に帰り、或ひは領地にゐる者は、これを機会に兵を挙げ、互に封地を争ひ、租税を入れず、天下動乱した。

6年後、宗全と勝元相次いで卒(しゆつ)し、義政もまた職を義尚(よしひさ)に譲つたが、両軍は、尚ほ相対峙して、容易に戈を納めなかつた。

が、文明9年(1447年)に至り、やうやく諸将は、戦に疲れ、兵を収めて、国に帰った。

戦国時代

足利時代の末期には、下剋上の実例が到る処に在る。

京都に於て、将軍家の権力が、管領の細川氏に移り、それが亦、細川氏の家臣の三好氏に移り、それが四転して、三好氏の家来の松永久秀に移り、久秀は将軍義輝を弑(しい)してゐる。

美濃では、斎藤氏が、その主家の土岐氏を追ひ、近江では浅井氏が主家の京極氏を圧し、越前では朝倉氏が起(た)って主家の斯波氏から国を奪ってゐる。中国では、大内氏の旗下から毛利氏が起ってゐるし、四国では土佐の一條氏の被官たる長曾我部氏が勃興してゐる。

中国では、赤松氏の権力が家臣の浦上氏に移り、浦上氏の家臣宇喜多氏が、之(これ)に代ってゐる。関東では、鎌倉の足利氏の権力が両上杉氏に移つたが、その権力が家臣の長尾氏に移ってゐる。

だから、鎌倉時代以来の大名で、潰れなかったのは、九州で島津氏、奥州で伊達氏くらゐだけで、山名、細川、両上杉、今川、京極、畠山、赤松、大内、九州の少弐(せうに)、大友、菊池氏など、みんな亡んでしまったのである。

そして、その家臣もしくは被官の中の実力あるものが、その後を襲ったわけだが、しかも何等の地盤もなしに、蹶起したのは、北條早雲と豊臣秀吉の2人である。尤も、北條早雲は駿河の今川氏との縁故を頼りに、伊豆を奪ったわけだが、秀吉は徒手空拳でスタートしたのである。

この時代の人物を2つに別けると、

(イ)武将としても政治家としても一流の人

豊臣秀吉、徳川家康、織田信長、毛利元就、北條早雲、北條氏康、

伊達政宗、武田信玄、小早川隆景、長曾我部元親、蒲生氏郷(がまふうぢさと)

(ロ)武将として一流の人

上杉謙信、吉川(きっかわ)元春、立花宗茂、加藤清正、加藤嘉明、

藤堂高虎、島津義弘、黒田長政

(イ)に属する連中は、秀吉、家康以外の人々も、政治家として民政に明るく、人情の機微にも通じ、天の利、地の利を得れば、もつと大を為し得た人々である。

(ロ)に挙げた人々は、政治的手腕には乏しいが、義理堅く勇敢で、殊に吉川元春などは同じ長州の乃木将軍を思はせるやうな剛毅質朴な猛将である。

戦国時代の戦争の中で、頼山陽は三大戦として桶狹間の戦、厳島の戦、川越の夜戦の3つを挙げてゐる。この中、桶狹間の戦は、信長の出世戦争であるばかりでなく、天下の大勢にも影響した。厳島の戦は、毛利氏の興亡を賭けた戦である。

川越の夜戦は、北條氏康が寡兵を以て両上杉8万の大軍を撃破した快戦だが、その古戦場が直ぐ東京の近くにありながら、殆んど世人に忘れられてゐるのは、北條氏が亡んでしまった為めかも知れない。

が、この三大戦よりも、川中島の戦争が、有名である。これは、あの豪快な主将の一騎打が、後代まで人気があるのだらう。上杉謙信は、足に少し引きつりのある五尺そこ/\の小躯だったが、その猛気は、敵味方に怖れられてゐた。

当時、一軍と一軍との戦争とすれば、甲越二将は、もつとも強かつたが、この二将と相模の北條氏康とが、南北の一線上に連(つらな)り、お互に牽制し合つて、3人とも西方に向つて身動きが出来なかつたのである。

戦国時代は、一見いたづらに混乱した暗黒時代に見えるが、この中に日本全国が自ら統一に向って、動いてゐたのである。

しかも、群雄の胸裡に共通した思想は、京都に出(い)で、皇室を戴くといふことであった。天日を掩(おほ)ってゐた雲が除かれたごとく、足利将軍が没落すると共に、皇室尊崇の思想が目覚めて来た。領土拡張に夢中に見える群雄達も、皇室を戴くにあらざれば、天下に号令することが不可能であることを、皆心得てゐたのである。

上杉謙信の如きは、年23の時、朝廷から従四位下弾正少弼(だんじやうせうひつ)に叙任されると、朝恩の厚きに感激し、「我、坐(ゐ)ながらにして、官爵を受く、是 恐らくは人臣の大義に非ず。将(まさ)に上洛して天恩を拝謝せん」と云って、2度まで京都に上ってゐる。当時、越後から京都まで、敵か味方か分らない国々の間を出かけて行くなど、並々ならぬ心がけであった。

毛利元就も、勤皇の志があつたし、織田信長は、父信秀の代から、皇居の修理に献金などしてゐる。

彼等に忠誠の志もあつたのであらうが、皇室を奉戴するのでなければ、群雄を駕御(がぎよ)出来ないことを知ってゐたのである。

だから、戦国時代の後半は、彼等の上洛競争になってゐたのである。

その中で最初に上洛行動のスタートを切ったのが今川義元である。

今川家は、下剋上の犠牲にならなかつた足利時代の名家だ。義元は相当の人物で、駿遠参(すんゑんさん)の大兵を擁して、尾張を衝いて一挙に、信長を踏み潰して、京都に入らうとしたのである。当時信長は、尾張一国をさへ統一してゐないし、兵力から云って今川の敵ではなかったが、「大中入り」と云ふ捨身の奇襲戦法に依って、義元を一蹴して、その首級を挙げたのである。

義元を打倒した信長は、義元の壮図だけを承け継いで、その戦勝の余威に乗じて、上洛行動の準備を為し、先づ今川から自立した徳川家康と攻守同盟を結んで、後顧の憂を絶ち、美濃の斎藤を追うて道を開き、近江の浅井長政に妹を嫁して、途中の不安を除き、その上洛の志を達したのが、永禄11年(1568年)ある。桶狹間の大勝から8年目である。

三好、松永などの下剋上の兵隊と違ひ、規律の厳粛な新興兵士とも云ふべき信長の軍勢は、京都には入(い)っても、秋毫(しゅうごう)も犯さなかったから、忽ちに上下の信望を得て、信長の京都に於ける位置を、堅実なものにしたのである。

織田信長が、先づ京都に入って彼の理想たる「天下布武」の第一歩に成功したのは、彼が他の群雄に比して、最も地の利を得てゐたからである。

濃尾の地は、伊吹、鈴鹿の縦走山脈に依って、近畿と隔絶してゐたため、中央政局の波動から、超然としてゐることが出来たし、又本州中部の上杉、武田、北條の諸勢力は、互に牽制し合ってゐたし、偶々(たま/\)伸びて来た今川には、奇勝することが出来た。

それに足利三管領の一なる斯波氏の重臣家だから、京都の諸事情にも精通してゐた。

その上、慧眼な信長は、新兵器たる鉄砲を重視して、真先に採用してゐる。鉄砲を主力とした近世的な戦法にかゝっては、戦国の諸将も手を焼いたであらう。

当時の鉄砲の有効距離は、僅かに2、30間だったといはれるが、それにしても槍の2、30倍は届くわけだ。鉄砲が、勝敗を左右した著るしい例は、天正3年(1575年)の長篠の戦である。

しかも鉄砲を武器とする以上、尾張平野は絶好の練兵場になるわけだ。

その上、尾張は物産にも豊富である。この英雄児は、地理的にも、いろ/\恵まれてゐたのだ。

信長、秀吉、家康

戦国の群雄が素懐(そくわい)とした上洛の理想は、尾張に崛起(くっき)した織田信長によって遂げられたが、かうして、一躍新武家時代の寵児となった信長は、上洛の栄誉を獲(う)ると同時に、天下諸大名の嫉視の的となったのである。

されば、以後の数年間が、彼としては一生の危期であった。

甲斐の武田信玄、越後の上杉謙信、相模の北條氏康、その何れの勢力が西方に延びて来ても、信長の覇業は忽ち遮断されたに違ひない。

周到な信玄、慓悍(ひょうかん)な謙信、勇敢にしてしかも緻密な計画性をもって氏康、この3人が用ゐた印章は、それ/″\龍、獅子、虎であるのも興味深いが、まさに彼等は、当時日本の龍であり、獅子であり、虎であった。

しかも、この3人が互に優劣なく固執し、相牽制して均衡の勢力を保ちながら、空しく年月を費してゐたことが、信長に幸(さいはい)したのである。

謙信と信玄とは、軍の編成と統率、団体戦法と用兵に於て、戦国時代の群雄をはるかに凌駕してゐて、我が国に於ける戦術の開祖とも云ふべきである。後世、由比正雪が楠木流の軍学などと称したものも、武田の兵法を太平記に結びつけたものである。

だが、この越後の獅子と甲州の龍は、中央の舞台を外に、10年も対峙してゐる。

川中島合戦は、戦史を飾る激戦ではあったが、政治的には、何ほどの意義もなかった。

後年秀吉が、「ハカの行かぬ戦争をしたものだ」と評した所以(ゆゑん)である。

甲越の決戦を観望して、「傍(かたはら)毒龍有り、其蹩(つまづく)を待つ」の感があった北條氏康は、元亀2年(1571年)に歿し、こゝに均衡勢力の一端は破れた。翌3年(1572年)10月、武田信玄は大挙して上洛を志し遠江(とほたふみ)に侵入し、徳川家康を脅かしたが、翌天正元年(1573年)4月、疾(やまひ)を得て「明日旗を瀬多(せた)に立てよ」のうは言も悲しく陣歿した。

入洛競争のテープを切ったのは信長だったが、甲斐の龍、信玄の鋭鋒を邀(むか)へては、あまり勝味のない桶狭間を、も一度繰り返さねばならない破目になってゐた信長は救はれたわけだ。

氏康逝き、信玄歿し、関東は謙信の独(ひとり)舞台となったが、彼も亦、天正6年(1578年)3月西上の軍を発するに先だち、俄(にはか)に卒去した。信長に取つては重ね/″\の天幸と云はねばならない。

豊穣な濃尾の地利に培(つちか)はれ、人文に育(はぐく)まれた英雄児信長は、遮るものあらば性来の勇猛心で撃砕した。しかも、彼を脅かす東国の諸豪相次いで世を去ったので、彼の天下一統は必ず近きにあり、と自他共に信じてゐたが、測らずも、17年間重用し来った家臣光秀のために、京都本能寺に於て、弑(しい)せられた。

「人間50年、下天のうちをくらぶれば、夢幻(ゆめまぼろし)の如く也」、

彼の平素愛誦の謡のごとく、50に満たぬ49歳で、いかにも乱世の英雄らしい最後を遂げたのである。

この時、中国毛利氏と対陣中の秀吉は、すぐさま媾和して、神速飛ぶが如くに引き返し、摂津山崎の一戦に、光秀を討ち取った。叛逆後わづか13日にして、光秀は滅んだのである。三日天下の称がある所以である。

光秀の叛逆は、下剋上の最後の場合だったが、近世に近いのと、相手が大物であっただけに、主殺しと云った悪名を、相当以上に受けてゐる。

独力で主君の復仇戦を遂げた秀吉の声望は、一時に加はつた。

近畿の諸将は、先を争つて彼の麾下に集った。織田家の宿将たる柴田勝家や滝川一益(かずます)は、心中甚だ平かでない。やがて勝家は、賤(しづ)ヶ岳で秀吉と戦つたが惨敗し、越前の北庄(きたのしょう)の本城に逃げこみ、遂に滅亡した。

天正11年(1583年)5月、秀吉は諸国から大木巨岩を集め、30余国からの人夫を使役して、大坂に大規模な築城工事を起し、翌年の八月に殆んど竣工した。

金城鉄壁、難攻不落の堅城であり、荘厳壮麗、天下統一の覇業を期する秀吉の理想を象徴した名城でもあつた。秀吉は築城と同時に、大都市建設の計画を立てて、堺や伏見から商人を移住させた。

天正12年(1584年)には、秀吉は統一の功を急ぐために徳川家康と同盟し、一方では長曾我部 元親を降して四国を平げ、上杉景勝と和して北国を定め、島津義久を討って九州を従へた。

越えて天正18年(1590年)3月、自ら大軍を率ゐて北條氏を小田原に攻囲して之を滅し、関東を平定したが、その陣中に、奥羽の雄伊達政宗が来降し、こゝに天下は全く統一したのである。

足利時代は暁暗期である。その中から生気に満ちた近世の朝は明け初めて、豪快な戦国の舞台は展開したのだ。そして、信長と秀吉と家康は、満身に照明を浴びつゝ相 踵(つ)いで登場して、英雄の名を攫(さら)ってしまつたのである。

信長は気象の荒々しい性急な乱世的英雄で、彼の活躍は実に目覚しかった。

秀吉は戦国的英雄であると同時に、実に平和を愛する英雄であった。

戦国百年の焦土の上に、絢爛たる桃山時代を出現させたのは彼である〔註〕。

家康は信長のやうな目覚しさはないし、秀吉のやうな華やかさもないが、実に緻密で組織的で建設的で、近代的な英雄である。この3人の性格を比べると、秀吉と家康は、信長に比し、滅多に人を殺してゐない。

政略以外には、人を殺してゐない。秀次の妻妾を殺したことは、秀吉の晩年の過失である。秀頼母子を殺したのは、家康として政略上止むを得なかったのである。それ以外は秀吉も家康も、人を殺すことを嗜(たしな)んでゐないのである。

結局、英雄といふものは、時代が生むのだ。

世の中が真に必要に逼られてゐる大事業を遂行する人物が英雄なのである。

信長も秀吉も家康も、それ/″\、大きな社会的需要に応じて現れて、独自の役割を果した人物で、真に英雄である。

もし家康が応仁の乱時代に生れてゐたならば、精々細川か山名の一将で終ったかも知れない。又、信長が家康の時代に出てゐたら、叡山や本願寺を焼打したりして、日本のネロとして悪名だけを残したかも知れないのである。

叡山の山僧の跋扈(ばっこ)は、歴代の朝廷も将軍も手を焼き、国政上の大患だつた。

信長は、この末世の悪僧共が浅井、朝倉と通謀して彼の大志を妨げようとしたから、徹底的に焚滅(ふんめつ)し、永年の禍根を絶ったのである。

新井白石の「読史余論」は、これを信長の大功の一にさへ数へてゐるのである。

信長は一切の旧(ふる)きものの破壊に続いて、直ちに建設に着手してゐる。

皇居の造営、首府たる京都市街の復興、検地、金山銀山の経営、朝鮮との外交政策等を見ても、決して単なる癇癪もちの荒大名ではない。

頭脳的にも、創意に満ちた英雄であった。彼の茶と学問の奨励は、元亀天正の荒武者たちの品性を高めるためであり、同時に、幼時から粗暴と云はれる自らの性行の反省修養のためであつたとも考へられる。

信長は荒木村重(むらしげ)との初対面に、刀で餅を刺して、壮士ならこれを啗(くら)へ、と云つて突き出したが、後年、叛(そむ)かれてゐる。秀吉は九州島津氏の猛将鬼武蔵(新納武蔵守忠元(にひろむさしのかみたゞもと))との初対面で、主家のため最後まで戦つた忠節を褒め、当座の賞として薙刀(なぎなた)を与へた。

渡すとき、自分は刃の方を持ち、武蔵には石突の方を向けて出した。匕首(ひしゆ)を懐(ふところ)にしてゐた武蔵も、思はずハツと平伏して、薙刀を押し頂いたのである。

信長は畏服させたし、秀吉は悦服させた。そして家康は、智慧の力で服従させてゐる。

家康は、関ヶ原合戦の時にさへ、「貞観政要」を印刷させてゐるし、その後も「吾妻鏡」を刊行させてゐる。

さらに元和(げんな)元年(1615年)、大坂方と対戦中に、「群書治要」を刊行させてゐる。彼の学問好きは、学問の骨董的価値を賞翫するのではなくて、先人が残した治国平天下の要綱に対する研究心から発してゐるのである。

秀吉に圧倒的な人気があるのは、よく分る。

しかし、わが国2000年の伝統を捉へて、そこに自家の政治の根柢を求め、徳川300年の太平をかち得た家康は、やはり近世的な大政治家たる資格の所有者と云はねばならないと思ふ。

しかし、皇室に対する態度では、秀吉が一番よい。

聚楽第に後陽成天皇の行幸を迎へ奉ったことは、どんなに皇室の貴むべきかを当時の天下に知らしめたか分らない。

信長も皇室の貴むべきことを心得てゐた。

家康は、その点で一番劣ってゐる。

信長も秀吉も、今日で云へば、成金的成功者であんったから、

その時代の文化も、亦、絢爛豪奢を極めたものだった。

いはゆる、安土・桃山時代の文化である。

信長の安土の城は、天正4年(1576年)から7年まで、巨万の財を費して作り上げたもので、戦争の為めの城と云ふより、寧(むし)ろ、華麗な邸宅だった。

三つの丘の真中の七重の天守閣の頂には、金の鯱鉾(しやちほこ)が朝日夕日に輝いてゐた。屋根瓦には、漆を塗り、金粉をまき散らした。襖はいづれも、金地で、狩野永徳らが牡丹に唐獅子といった風な、思ひ切つて華美な絵を描いた。

秀吉が、諸大名に命じて築かせた大坂城は、周囲三里に余る大城郭で、八層の天守閣を中心に、華美を極めた建物が立並んだ。聚楽第も、絢爛眼を奪ふものだつた。

従って、彫刻も独立した美しさを持ったものよりも、豪壮な邸宅寺院などの建築美にそへる装飾彫刻が盛んになり、左甚五郎などゝ云ふ名手が出た。

絵画も、狩野永徳・山楽、土佐光吉・光則・光起(みつおき)など彩色目もまばゆい程の華麗なものを描いたし、墨絵も、大幅で、華やかなものがもてはやされた。

足利時代に始まつた茶の湯は、信長・秀吉共に好んだ。秀吉は、北野の大茶の湯のやうに平民も遠慮なく参会させたので、茶の湯は、非常な勢で、上下の区別なく拡まった。

武野紹鴎(たけのぜうおう)とか千利休が出て法式を整へたので、千家表流・千家裏流・千家武者小路流などが出来、更に、石州流・有楽流・藪内流・遠州流などの流派が出来た。

その上、秀吉は、都市経営策として、美術工芸の名工を京都烏丸(からすま)に集めたので、京都は美術工芸の中心地となり、本阿弥(ほんあみ)光悦とか野村宗達などの優れた工芸家があらはれ、桃山風の華美な工芸品を作った。

また、茶道の隆盛とともに製陶業が盛んになった。

殊に、朝鮮出兵の時、諸大名は、彼の地から陶工を連れて帰ったので、製陶法は著るしく進歩した。殊に、九州の諸藩では、競って新らしい製法の陶器を造った。福岡の高取焼、熊本の高田焼(八代焼)、佐賀の有田焼、鹿児島の薩摩焼などは、この頃、始まったのである。

秀吉は、この様な豪奢な生活をする資金の獲得の為、外国貿易を奨励した。

彼は、当時、堺の町に多数の外人が居留して、商業が盛んなのに目をつけ、大坂を政治の中心とすると共に、腹心の石田三成を堺町奉行として、外国貿易を自家の監督下に置いた。

菊池寛著『二千六百年史抄』

目次

序

神武天皇の御創業

皇威の海外発展と支那文化の伝来

氏族制度と祭政一致

聖徳太子と中大兄皇子

奈良時代の文化と仏教

平安時代

院政と武士の擡頭

鎌倉幕府と元寇

建武中興

吉野時代

足利時代と海外発展

戦国時代

信長、秀吉、家康

鎖国

江戸幕府の構成

尊皇思想の勃興

国学の興隆

江戸幕府の衰亡

勤皇思想の勃興

勤皇志士と薩長同盟

明治維新と国体観念

廃藩置県と征韓論

立憲政治

日露戦争以後

鎌倉幕府と元寇

平家の衰亡は、武家にして、藤原氏を学んで、大宮人としての弊害を承け継ぐと共に、土地を根拠とする武士自身の生活を忘れたためである。

日本に於ける大叙事詩とも云ふべき平家物語に於ける平家の人々の頼りなさと、「風流」とは、この弊害を、そのまゝに現はしてゐる。

源頼朝は、前車の覆轍に鑑みて、容易に鎌倉を離れなかった。

平家の追討にも、義経、範頼の二弟をしてその事に当らしめ、自分は鎌倉を離れなかつた。

武士が領国を離れ京洛の地に入ることは、その本拠を失ふことであることを心得てゐたのである。

木曾義仲、旭将軍の勢威を以て、京洛の地に暴威を振ひながら、忽ちにして一敗地にまみれたのも、

彼にはよき教訓であったであらう。

彼は、建久元年初めて上洛し、権大納言右近衛大将に任ぜられたが、直ちに拝辞した。

彼は、たゞ六十六箇国総追捕使(そうつゐぶし)、もしくは征夷大将軍として、兵馬の権を握ることに専心した。

兵馬の権のある処に、やがて、政権も亦帰属することを、彼は意識してゐたのであらう。

さらば、弟、義経と不和となるや、義経逮捕を名として、全国に守護を配置して軍事、警察を司らしめ、

又、兵糧米徴発のために、各所の荘園に地頭を置いた。

これらは、すべて鎌倉と縁故深き、いはゆる御家人を以てしたから、幕府の強固なる統制は全国的に及んだ。

また朝廷に議奏の公卿を置き、朝臣を任免せんことを奏請した。

かくて、頼朝は、鎌倉に在って、政権を掌握したのである。

頼朝が、その武家政治に依って、天下を統一し、国民生活を安定せしめた功績は、

武家嫌ひの北畠親房さへ、之を認めてゐるくらゐだが、

朝廷に対する尊崇の念を多少とも有してゐた彼が、日本の国体とは相容れざる武家政治を開始したことは、

百世の下、やはりその責任は問はれなければならぬと思はれるのである。

いはゆる、大衆間の判官びいきの反動として、世の識者の間には、

頼朝を偉人として認める人が多いが、幕府の統制強化のためとは云へ、

義経、範頼を初め眷属功臣を殺すこと140余人に及ぶと云はれる彼、

又強固なる幕府は建設されたが、彼の正統の子孫が、悉く非命に斃れることを予知しなかつた彼には、

どこか人間として、欠陥があったのではあるまいか。

頼朝死後、頼家、実朝が相次いで非命に斃れ、鎌倉幕府の命運、将に傾むかんとするが如き情勢を示した。

折しも、京都には天資英邁文武の諸芸に達し給うた後鳥羽上皇が、おはしましたから、

討幕の御計画が進められたのは当然である。これが承久の変である。

が、関東の将士は、頼朝以来の武家政治を謳歌してゐたと見え、

彼等は北條義時の命令一下京都に馳せ上つたのである。

変後、北條義時父子が、後鳥羽上皇、順徳上皇、土御門上皇を遠島に遷し奉ったことは、凶悪の極みであって、

その不臣は足利尊氏以上でないかと思はれる。

幕府は承久の変後、院宣に応ぜし人々の所領三千余箇所を没して、有功の将士に与へ、新たに地頭職を設け、

幕府の基礎は、更に強固なものとなった。

しかも泰時、時頼等の傑出した人物が相継いで執権となり、鎌倉幕府の全盛時代を現出した。

承久の変に於ける不臣を敢てした鎌倉幕府が、かくも強大になったことは、悲しむべきだが、

武士の統制機関が出来るだけ、強大となって、将に来らんとする皇国未曾有の危機たる蒙古襲来に当らうとしてゐたことは、

北條氏が、無意識の裡に行ってゐたせめてもの罪滅ぼしであらう。

蒙古の欧亜征服が、いかに圧倒的で、その勢力がいかに強大であつたかを考へるとき、

一島国日本が、彼をして一指も触れしめなかったことは、

世界史上の奇蹟であり、日本民族の優秀性を誇示するに足る史実であるが、

その大きな功績は、強固なる鎌倉幕府を統帥した八代の執権 相模太郎時宗に帰すべきで、

武家政治の罪も、その功績に依りて、少くともその二三割は償ひ得たと云つてもよいだらう。

時宗大勇猛心を以て、蒙古の使者を斬ること再度、承久以来阻隔してゐた朝幕の間も融和し、

君臣一如、上、亀山上皇は、御身を以て国難に代らんと、皇大神宮に祈請を凝らし給ひ、

下、鎌倉の将士は驀進して敵艦を襲って、顧ることをしなかった。

弘安4年(1281年)、7月晦より、閏7月1日の夜にかけての大暴風に、敵15万の大軍は覆滅して、還り得たるもの、

わづか5分の1だと云はれてゐるが、15万の大軍を石築地に依って、よく防禦した将士の奮戦が、

やがてこの天佑を待ち得たのであらう。

この一大勝報を得た朝野の感激は、如何ばかりであつただらう。

63日間、一堂に籠つて、蒙古調伏を祈つたと云はれる宏覚禅師が、

「末の世の末の末まで我国はよろづの国にすぐれたる国」と詠んだのは、

その当時の国民的自覚と歓喜とを、代表したものであらう。

この歌に現はれたる如く、蒙古の撃退は、

わが国民の民族的自覚心を向上せしめると共に、海外発展の壮志を呼び醒した。

世界の最大強国たる蒙古を撃退した国民にとって、怖るべきものは、何者もなくなったわけである。

以後、日本の海賊衆は、朝鮮及び支那の沿海に出没し始めたのである。

建武中興

元寇は、日本の輝しき大勝に終つたが、その戦禍を甚だしく受けたものは、

戦勝の殊勲者たる鎌倉幕府それ自身であつた。

文永、弘安の両役に於ける莫大なる戦費は勿論、

その前後に於ける辺海警備の費用、諸社寺に於ける祈祷に対する恩賞などで、鎌倉幕府の財政は、漸く窮乏を告ぐるに至った。

それと同時に、幕府を窮地に陥れたことは、文永弘安の両役に於ける戦功者に対する論功行賞の問題だった。

平家を滅した時は、平家方の土地を恩賞に与へることが出来たし、

承久の変に於ても、没収された京方の公卿武士などの土地を恩賞に与へることが出来た。

が、元寇に於ては、その戦勝に依って獲たる所は皆無であった。

しかも、幕府は、将士を励まさんがために恩賞を約束してあったのだから、

戦後将士の恩賞を求むる者、引きも切らず、その訴訟は20年間も続いたと云はれてゐる。

幕府が、かうした難関に直面してゐた時、

弘安7年北條時宗が34歳の壮年で世を去ったことは、北條氏の運命を決したやうなもので、

その子貞時は凡庸、その孫高時は暗愚にして、一族の中の内訌(ないこう)相次ぎ、北條氏の衰運は、著るしいものがあった。

宛(あたか)もよし、京都では、第96代後醍醐天皇が、即位し給うた。

御即位の当初は、後宇多法皇が、院政を聴かれてゐたが、元亨元年(1321年)天皇に政(まつりごと)を還し給うたので、

天皇は御英明の資を以て、記録所を復し給ひ、絶えて久しき御親政の実を行ひ給ふことになった。

天皇は、後の三房と云はれた万里小路宣房(までのこうぢのぶふさ)、吉田定房、北畠親房の三名臣を初め、

日野資朝(ひのすけとも)、日野俊基(としもと)等の英才を起用せられ、鋭意諸政を改め給うたので、

中興の気運勃々たるものがあつた。

しかも、北條氏が皇位継承の問題にさへ、容喙することを憤らせ給うた天皇は、後鳥羽上皇の御志を継ぎ、

夙(つと)に、北條氏討滅の御計画を廻らせられてゐた。

正中元年(1324年)その御計画は、北條氏の探知するところとなり、

資朝、俊基の公卿を始め、土岐頼兼(ときよりかね)、多治見国長(たぢみくになが)などの犠牲者を出したが、

天皇は隠忍してその時機を待たせられて居たが、

嘉暦元年(1326年)北條氏の皇位継承に対する干渉露骨となるや、

天皇の御決心いよ/\深く、北條氏討伐の御計画は、正に一触即発の域に達した。

所が、この御計画が、意外にも三房の一人にして天皇の御親臣なる吉田定房に依つて幕府に密告されたのである。

北條氏の大兵が、内裏を襲はんとするを聞召(きこしめ)され、

元弘(げんこう)元年(1331年)8月24日、天皇は、俄(にはか)に宮中を出でさせられ、

ついで27日笠置山に御潜幸遊ばされたが、

北條氏は、足利尊氏、金沢貞冬、大佛貞直(おさらぎさだなほ)等を将とし、大兵を以て笠置を襲った。

楠木正成が、勅命に依つて蹶起し、河内、赤坂城に菊水の旗を飜したのは、この時である。

太平記に依れば、天皇がおん夢に依つて、正成の存在をお知りになったとあるが、

天皇も宋学に御造詣深く、正成も宋学を研究してゐたと云ふから、

さうした因縁で、夙(つと)に正成の忠志を御存知であったのではあるまいか。

正成は赤坂城に天皇を迎へ奉るべき準備をしてゐたが、

笠置山の間道を知った賊兵は、夜中山上に達し、火を放って猛攻したので、笠置は遂に陥り、

天皇は北條氏の手に依って隠岐に遷(うつ)され給うた。

笠置の陥る前、護良親王を迎へ奉った楠木正成は、

笠置陥落後も、関東の大軍を迎へて、奇計を以て之を悩ますこと20日に及んだが、

遂に孤掌(こしやう)鳴りがたきを知り、城に火を放つて自殺と思はせ、

護良親王を擁し一族郎党を引きつれ、風雨に乗じて、姿を晦ました。

焼死と信ぜられてゐた正成が、吉野に兵を挙げられた護良親王と呼応して、赤坂城を奪還したのは、

元弘(げんこう)2年(12332年)の4月であつた。

正成は、更に金剛山に千早城を築いて、寄せ手の北條氏の大軍を馳せ悩ました。

千早、赤坂、吉野のうち、赤坂、吉野は落ちたが、

千早城のみは、賊の大軍に囲まれながら、金剛山に因んで、金剛 不壊(ふゑ)の姿を示した。

しかも、村上彦四郎 義光の御身代りに依つて吉野を落ち給ひし、

護良親王から諸国の武士に賜うた高時追討の令旨は、

北條氏の無力に愛想を尽かしてゐた諸国の武士に、有効適切に作用して、勤皇の志を起すものが、相続いた。

新田義貞、赤松則村(のりむら)、伊予の土居、得能などがそれである。

この間、隠岐におはしました天皇は、名和長年のお迎へを受けさせられて、

伯耆(はうき)の船上山(せんじやうざん)に行幸遊ばされた。

九州に於ては、菊池武時が、探題北條英時を襲って、九州に於ける勤皇の第一声を挙げた。

中にも、播磨の赤松則村は、京都の手薄を知り六波羅探題を襲はんとしたので、

鎌倉幕府は驚いて足利尊氏、名越(なごえ)高家の両将に、兵を率ゐて救援に上洛せしめた。

足利尊氏は途中 近江 鏡ノ宿にて、密勅を蒙るや、之を秘して、何気なく京都を通り、丹波に入って、

足利氏の所領たる篠村八幡宮祠前に於て、勤皇の旗を挙げ、山陰道を上つてゐた千種忠顕(ちぐさたゞあき)の官軍と合して、

六波羅を攻めて、之(これ)を滅した。

関東に於ても、北條氏の運命は尽きてゐた。

先に、千早の攻囲軍中にあって、護良親王の令旨を戴いて、東国へ帰つてゐた新田義貞は、義兵を起して鎌倉に攻め入り、

北條氏一族を討滅した。時に元弘三年(1333年)5月である。

此処に、源頼朝に依って、始められた武家政治は150年にして一旦滅び、

輝しい天皇御親政の御世となったのである。

いはゆる建武中興がこれである。

吉野時代

北條氏の滅亡するや、後醍醐天皇は、伯耆より御還幸の途につかせられ、

兵庫迄お迎へ申し上げた楠木正成に、

「北條氏を討滅し、今日京都に還幸出来るのは、偏(ひとへ)に汝の忠節による」とのお言葉を賜ひ、

正成の軍を先導として、京都に入らせられた。

正成の光栄歓喜如何ばかりであつたであらう。

御還幸の後、記録所を再興し、親しく政(まつりごと)をみそなはせ給ひ、

雑訴決断所(ざっそそけつだんしょ)を置いて訴訟を決せしめ給ひ、

武者所を設けて、武士の進退を掌(つかさど)らしめられた。

関白をも置かれなかったから、事実上の御親政となったのである。

が、建武中興の大業が、間もなく破れ、北條氏に代って足利氏の興起を見るに至ったに就いては、

次の原因が数へられる。

(一) 建武中興に参加した武士の中には、自己の利害関係や、恩賞目当に行動した者が大部分であったこと、

従つて、之等の武士は公家勢力の再興を欣ばず、公家と武家とが頗る不和であったこと。

(二) 政治の実権が久しく朝廷を去ってゐたから、公卿(くぎやう)は政治の実際に疎く、

しかも鎌倉幕府の滅亡と共に、幕府が処理してゐた政務をも朝廷で併せ行はねばならぬことゝなり、

政務が渋滞してしまったこと。

(三) 訴訟の裁決に当って統一を欠き、恩賞に不満を懐く者も現はれ、新税に対する不平などもあり、

人心漸く新政を離れるに至つたこと。

かうした新政に対する不平不満を利用して、自己の野心を逞しうしたのは、足利尊氏であった。

足利氏は、新田氏と共に、源義家の子義国から出で、その勢ひは兄の家なる新田氏を凌いで、

源頼朝の直系が断絶した後は、源氏の統領として、武士階級の輿望を集めてゐたのである。

しかも、六波羅を滅して先づ京都に入るや、巧みに私恩を施して人心を収め、

北條氏に倣って政権を私(わたくし)せんとして、密かに機会を狙ってゐたのである。

尊氏の野心を早くも察せられたのは、建武中興に大功労のおはしました護良親王で、打倒尊氏を策せられたが、

却って尊氏の讒(ざん)に遭ひ、鎌倉に流され幽閉され給ふに至った。

たま/\北條高時の子、時行が信濃に兵を起し、父祖の覇業の地たる鎌倉を奪還せんとして襲来した。

相模守として鎌倉に在った尊氏の弟 直義は、敗れて鎌倉を脱出するとき、畏(おそれおほ)くも護良親王を弑(しい)し奉った。

これが、足利氏の悪逆の最初である。

尊氏は、それを聞くと、勅許を待たずして、関東に下り、時行を逐(お)うて、そのまゝ鎌倉に止まり、

新田義貞を除くことを名として、頻(しきり)に兵を蒐(あつ)めた。叛心既に明らかである。

天皇は、新田義貞をして西より、陸奥守北畠顕家(あきいへ)をして東より、鎌倉を挟撃せしめ給うた。

義貞は、途中尊氏の軍を破り、足柄箱根に尊氏、直義と戦ったが、

官軍の一将が俄かに賊軍に応じたため、竹ノ下に大敗して潰走するに至った。

尊氏、直義その後を追うて、西上するや、

建武の功臣たる赤松 則村(のりむら)など、官軍に叛いて尊氏に応じ、東西から京都に迫ったので、

天皇は延元元年(1336年)正月1日、難を比叡山に避け給うた。

が、陸奥の北畠顕家が、尊氏を追うて西上し、義貞、正成、長年等と協力して、尊氏を破ったので、

尊氏は弟直義と兵庫から、海を渡って、九州に奔(はし)った。

当時九州には、先に建武の中興に忠死した菊池武時の子武敏があり、

少弐貞経(せうにさだつね)を誅し、勢威を振ってゐたので、尊氏を迎へ撃つて、博多の東方なる多々良浜(たたらはま)で激戦したが、

時利あらず、敗退したため尊氏の勢力は、九州一円を風靡し、九州の将士争うて之に属した。

延元元年(1336年)4月、尊氏兄弟は博多を発し、途中、中国四国の兵を併せて海陸より並び進んで東上した。

当時、新田義貞は、赤松則村を播磨の白旗城に囲んでゐたが、急を聞いて、朝廷に奏上した。

朝廷は、楠木正成に命じて、義貞を援けしめられる事になった。

正成が敵を京都に入らしめんとの献策が、藤原 清忠のために、遮られたのは、この時の事である。

京都は、大兵を擁しては、長く保ちがたき土地であることは、木曾義仲の場合でも分るし、

尊氏の最初の京都入りの場合でも分るのだから、正成の献策が容れられたならば、

尊氏は再敗地に塗(まみ)れたかも分らないのである。

正成、桜井駅に子 正行(まさつら)と訣別し、兵庫に赴きて、義貞と共に賊の大軍と戦ひ、腹背敵を受けて忠死を遂げた。

此処に於て賊軍は京都に入り、名和長年、千種忠顕等の諸将 難(なん)に死し、天皇は難を比叡山に避け給うた。

京都に入った尊氏は、先に北條氏の擁立した量仁(かずひと)親王(光厳院)の御弟 豊仁(とよひと)親王を立て、

天皇(光明院)と称し奉った。

次いで、尊氏は使者を比叡山に遣(つかは)し、偽り降って、天皇の御還幸を乞ひ奉り、天皇が還幸あらせられると、

花山院に幽し奉ったので、天皇は夜に乗じて、神器を奉じて吉野に行幸あらせられた。

延元元年(1336年)12月のことである。

以後、57年間を吉野時代といふ。

後醍醐天皇は、その後も新田義貞に勅して、皇太子 恒良(つねなが)親王、皇子 尊良(たかなが)親王を奉ぜしめて、

北陸経営に当らしめ、又 陸奥の北畠顕家(あきいへ)を西上せしめて、京都の恢復を計り給うたが、

顕家は延元3年(1338年)5月、摂津の石津で戦死し、

新田義貞は、延元3(1338年)年7月藤島の戦ひで戦死した。

しかも、延元4年(1339年)、後醍醐天皇は、吉野の行宮(あんぐう)に崩ぜられたので、

南風いよ/\競はず、吉野の朝廷の柱石たる北畠親房の苦心経営を始めとし、

楠木正成の遺子正行の奮闘、菊池武敏の弟武光が、征西将軍 懐良(かねなが)親王を奉じて一時九州に雄飛するなど、

朝廷のために忠誠を尽くす将士も多かったが、遂に京都を恢復する迄には至らなかつた。

これより先、足利尊氏は、京都に於て擅(ほしいまゝ)に幕府を開き、征夷大将軍と称し、

子 義詮(よしあきら)、孫義満相次いで政権を握った。

元中9年に至り、義満は使を吉野に遣して、

後亀山天皇の還幸を乞ひ奉ったので、

天皇はこれを許し給ひ、京都に還幸し給ひ、神器を後小松天皇に授け給うた。

吉野時代の変乱は、足利尊氏が、後醍醐天皇の御親政に背き、武家政治の復興を計ったことに起因してゐるが、

当時武士階級に大義名分を解するもの甚だ少く、多くの武士は利害情実に依って動き、

昨日の宮方(みやかた)は今日の武家方(ぶけがた)となり、今日の武家方は明日の宮方となるといふやうに、

動揺常なく、遂に足利氏をして野心を遂げしむるに至ったのである。

されば、北畠親房は、吉野の朝廷の中枢にあって、軍政両方面に肝脳を砕いてゐたが、

人心の頽廃を嘆じて、日本の国体を明らかにせんとし、

「神皇正統記」を著述し、

「大日本は神国なり。天祖始めて基を開き、日神(ひのかみ)長く統を伝へ給ふ。

我が国のみこの事あり。異朝にはその類なし。この故に神国といふなり」と、

冒頭第一に、国体の真髄を発揚してゐるし、

「凡そ王土に孕(はら)まれて、忠を致し命を捨つるは人臣の道なり。

必ず之(これ)を身の高名と思ふべきにあらず」と喝破して、

当時の武士の通弊たる恩賞目当の進退に対して、大鉄槌を下してゐる。

「大日本史」「日本外史」の勤皇思想も、「神皇正統記」にその源を発してゐる。

「正統記」は実に明治維新の大原動力をなした千古不磨の著述である。

生きては老躯を以て朝廷に尽くし、その二子顕家(あきいへ)、顕信を君国に捧げ、

死しては、その著述に依って、皇基を永久に護ってゐる。

私は、北畠親房を、日本無双の忠臣だと信じてゐる。

〔参考〕