菊池寛著『二千六百年史抄』

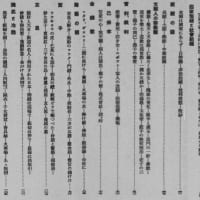

目次

序

神武天皇の御創業

皇威の海外発展と支那文化の伝来

氏族制度と祭政一致

聖徳太子と中大兄皇子

奈良時代の文化と仏教

平安時代

院政と武士の擡頭

鎌倉幕府と元寇

建武中興

吉野時代

足利時代と海外発展

戦国時代

信長、秀吉、家康

鎖国

江戸幕府の構成

尊皇思想の勃興

国学の興隆

江戸幕府の衰亡

勤皇思想の勃興

勤皇志士と薩長同盟

明治維新と国体観念

廃藩置県と征韓論

立憲政治

日露戦争以後

足利時代と海外発展

足利尊氏は、後醍醐天皇の御親政に背き奉って、足利幕府創設に成功したが、その天罰は彼の在世中早くも報い来つて、一生涯部下の諸将を初め肉親との内訌(ないこう)に苦しみ、血で血を洗ふが如き骨肉相剋をつゞけてゐる。

その因果は子孫にも報い、足利幕府13代を通じても、同じやうな、内訌、軋轢(あつれき)に悩まされてゐる。

武士階級の勢力を利用して、擅(ほしいまゝ)に幕府を樹立したことは、やがて武士階級をしてその勢力を自覚せしめて、下剋上の姿を現はし幕府を蔑視し、自己の好悪利害の赴くまゝに行動して、隠謀叛乱の絶え間なからしめてゐる。

その極端なのが、11年間続いた応仁の大乱〔註〕であって、その大乱の余波が全国に及んで、爾後百年に亙る戦国時代となったのである。

だから、足利13代を通じて、わづかに太平を楽んだ将軍は、3代義満と8代義政くらゐであるが、

義満は驕奢に耽って、財政窮乏を切り抜けるため、明と屈辱外交を結んだり、愚物が天下の権を取つたときの見本のやうな事しかしなかった。

8代の義政は、権臣や諸将の勢力から身を避けるために、風流の道に逃避し、下剋上の当時に、やっと一身の安きを保ち得た将軍である。前者が金閣寺を、後者が銀閣寺を建てたのが、日本建築史の標本として残ってゐるくらゐが、せめてもの功績である。

されば、民政の上にも悪政が続いたが、その著るしいものは徳政である。

徳政は、元来仁政に基づく社会政策であったが、足利幕府では、その意味が変って、重税を課せられた窮民が、貝を吹き鐘を敲(たゝ)いて徳政令の発布を幕府に迫り、一切の貸借関係を一瞬にして、無効にさせるのである。

中には、負債に窮した幕吏(ばくり)が、暗に暴民をそゝのかして、徳政令の発布を幕府に迫らしめるといふ有様で、義政の在職30年に、徳政令を出すこと前後13回に及んでゐる。

かうなっては、信用取引は皆無となり、金を融通する人もゐなければ、現金取引の外、物を売る人もない。経済的に、万民が困窮するのは当然である。

さうして、窮民が一揆を起すと、鎮圧に赴いた将士の部下が、一しよに掠奪を始めるといふ有様である。

その上、応仁の乱が11年も続き、京都は戦塵の巷となつて、将軍の威令が地に落ちたのだから、天下は分崩して、実力ある者が各地に割拠する戦国の世となることは、当然の帰結であつた。

日本歴史を読んで、この時代くらゐ、頽廃的な感じを起させる時はないが、たゞ一つの欣びは、日本民族の海外に対する膨脹運動が旺んになってゐることである。

元の来寇を撃退して、わが国民は対外思想を刺戟されると同時に、「日本人強し」の自覚を得たのである。

その上、国内生産力の発展や、地方都市の発達から、貿易思想が起つて来たのである。

四国や瀬戸内海諸島の士民は、足利時代の当初から壱岐、対馬、九州の北部を根拠として、支那や朝鮮の沿海で、半貿易半海賊の活躍を始めたのであるが、倭寇と呼ばれる頃には、かなり大がかりなものとなつたのである。

倭寇と云ふのは、支那人が付けた名で、日本人自身は八幡船(ばはんせん)と云った。

八幡大菩薩の船旗を掲げたからである。春は、清明(せいめい)の後、秋は重陽(ちようやう)の後、順風を得て渡航するのを常としたが、朝鮮や遼東に向ふ者は対馬から、直隷、浙江、山東に向ふ者は五島から、福建、広東に渡るものは薩摩から出発した。

遣唐使を乗せた遣唐船も、三に一つの割で、難破したのだから、八幡船も同じ割合ぐらゐには、途中遭難して、乗組員は魚腹に葬られたのだが、当時の勇敢なる日本人は、そんな事は意としなかったらしい。

彼等が、海洋を行くや、疾風の如く、遠く安南、シャム、ルソン、マラッカ、フィリッピンにまで押し渡り、貿易が許されない場合は、忽ち両肌を脱ぎ、長刀を振って命知らずの奮闘をした。

明の史書には、

「国患は倭寇に在り」と書いてあるし、

わが太平記にも「賊徒数千艘の船を揃へて、元朝高麗の津々泊々(とまり/\)に押し寄せて、明州福州の財宝をうばひ取り官舎、寺院を焼き払ひける間、元朝三韓の吏民、之れをふせぎかねて、浦近き国々数十ヶ国、皆、栖(すむ)人もなく荒れにけり」と書いてある。

少し、大げさかも知れないが、八幡船の猛威が想像出来る。

欧洲でも、貿易の濫觴(らんしやう)は海賊なり、と云はれてゐるが、当時の日本に具眼の武将政治家があって、この八幡船隊の活動に、統制と指揮とを与へたならば、日本の勢力は数百年前に、支那大陸及び南方に伸びてゐたかも知れないのである。

日本民族の本能の一つは、常に海外へ向けての発展にあるのだが、それが徳川幕府の鎖国政策で、その跡を止めなくなってゐたことは、いかにも残念である。

徳川幕府の世になっても、ルソン、安南、シャムなどには、日本の植民地があって、日本町と呼んでゐた。シャムなどには、寛永の頃には、日本の居留民が、八千人居ると云はれた。山田長政が活躍したのは、かうした日本人を指揮してゐたからである。

秀吉の朝鮮出兵も、その目的意識がハツキリせず、たゞ秀吉の大陸進出思想の現はれとして了ったことは、甚だ残念である。

秀吉は、貿易の利をよく知ってゐた男だから、半島出兵などをしないで、これら南方に於ける日本人居留者に、国家的掩護を与へたならば、日本の南方に於ける発展は、どんなに目ざましいものになったであらうか。惜しみても余りある機会であったのだ。

維新後、日本民族は再び海外発展を開始したが、300年のハンディキャップが、いかに我々にとつて、不利であつたか、しみ/″\と感ぜられてゐる。が、このハンディキャップを克服して、邁進する点に於て、日本人は先祖に劣らざる勇気を発揮すべきだと思ふ。

〔註〕

足利八代将軍義政は、政治に心を用ゐず、奢侈(しやし)に耽り、土木を起し、

課税を重くし、度々徳政の令を発したので、人民は塗炭の苦しみに陥入り、

極度に頽廃的となった。

この時、管領細川勝元と山名宗全は互に勢力を争ひ、

畠山・斯波(しば)の両管領家にも相続の争ひがあり、

たま/\、将軍家にも家督相続の争ひが起り、そ

れ/″\、聯合して、敵味方に別れて、

後土御門天皇の応仁元年(1467年)、京都の内外で戦争を始めた。

これを見た、諸国の守護・地頭などは、俄(にはか)に領地に帰り、或ひは領地にゐる者は、これを機会に兵を挙げ、互に封地を争ひ、租税を入れず、天下動乱した。

6年後、宗全と勝元相次いで卒(しゆつ)し、義政もまた職を義尚(よしひさ)に譲つたが、両軍は、尚ほ相対峙して、容易に戈を納めなかつた。

が、文明9年(1447年)に至り、やうやく諸将は、戦に疲れ、兵を収めて、国に帰った。

戦国時代

足利時代の末期には、下剋上の実例が到る処に在る。

京都に於て、将軍家の権力が、管領の細川氏に移り、それが亦、細川氏の家臣の三好氏に移り、それが四転して、三好氏の家来の松永久秀に移り、久秀は将軍義輝を弑(しい)してゐる。

美濃では、斎藤氏が、その主家の土岐氏を追ひ、近江では浅井氏が主家の京極氏を圧し、越前では朝倉氏が起(た)って主家の斯波氏から国を奪ってゐる。中国では、大内氏の旗下から毛利氏が起ってゐるし、四国では土佐の一條氏の被官たる長曾我部氏が勃興してゐる。

中国では、赤松氏の権力が家臣の浦上氏に移り、浦上氏の家臣宇喜多氏が、之(これ)に代ってゐる。関東では、鎌倉の足利氏の権力が両上杉氏に移つたが、その権力が家臣の長尾氏に移ってゐる。

だから、鎌倉時代以来の大名で、潰れなかったのは、九州で島津氏、奥州で伊達氏くらゐだけで、山名、細川、両上杉、今川、京極、畠山、赤松、大内、九州の少弐(せうに)、大友、菊池氏など、みんな亡んでしまったのである。

そして、その家臣もしくは被官の中の実力あるものが、その後を襲ったわけだが、しかも何等の地盤もなしに、蹶起したのは、北條早雲と豊臣秀吉の2人である。尤も、北條早雲は駿河の今川氏との縁故を頼りに、伊豆を奪ったわけだが、秀吉は徒手空拳でスタートしたのである。

この時代の人物を2つに別けると、

(イ)武将としても政治家としても一流の人

豊臣秀吉、徳川家康、織田信長、毛利元就、北條早雲、北條氏康、

伊達政宗、武田信玄、小早川隆景、長曾我部元親、蒲生氏郷(がまふうぢさと)

(ロ)武将として一流の人

上杉謙信、吉川(きっかわ)元春、立花宗茂、加藤清正、加藤嘉明、

藤堂高虎、島津義弘、黒田長政

(イ)に属する連中は、秀吉、家康以外の人々も、政治家として民政に明るく、人情の機微にも通じ、天の利、地の利を得れば、もつと大を為し得た人々である。

(ロ)に挙げた人々は、政治的手腕には乏しいが、義理堅く勇敢で、殊に吉川元春などは同じ長州の乃木将軍を思はせるやうな剛毅質朴な猛将である。

戦国時代の戦争の中で、頼山陽は三大戦として桶狹間の戦、厳島の戦、川越の夜戦の3つを挙げてゐる。この中、桶狹間の戦は、信長の出世戦争であるばかりでなく、天下の大勢にも影響した。厳島の戦は、毛利氏の興亡を賭けた戦である。

川越の夜戦は、北條氏康が寡兵を以て両上杉8万の大軍を撃破した快戦だが、その古戦場が直ぐ東京の近くにありながら、殆んど世人に忘れられてゐるのは、北條氏が亡んでしまった為めかも知れない。

が、この三大戦よりも、川中島の戦争が、有名である。これは、あの豪快な主将の一騎打が、後代まで人気があるのだらう。上杉謙信は、足に少し引きつりのある五尺そこ/\の小躯だったが、その猛気は、敵味方に怖れられてゐた。

当時、一軍と一軍との戦争とすれば、甲越二将は、もつとも強かつたが、この二将と相模の北條氏康とが、南北の一線上に連(つらな)り、お互に牽制し合つて、3人とも西方に向つて身動きが出来なかつたのである。

戦国時代は、一見いたづらに混乱した暗黒時代に見えるが、この中に日本全国が自ら統一に向って、動いてゐたのである。

しかも、群雄の胸裡に共通した思想は、京都に出(い)で、皇室を戴くといふことであった。天日を掩(おほ)ってゐた雲が除かれたごとく、足利将軍が没落すると共に、皇室尊崇の思想が目覚めて来た。領土拡張に夢中に見える群雄達も、皇室を戴くにあらざれば、天下に号令することが不可能であることを、皆心得てゐたのである。

上杉謙信の如きは、年23の時、朝廷から従四位下弾正少弼(だんじやうせうひつ)に叙任されると、朝恩の厚きに感激し、「我、坐(ゐ)ながらにして、官爵を受く、是 恐らくは人臣の大義に非ず。将(まさ)に上洛して天恩を拝謝せん」と云って、2度まで京都に上ってゐる。当時、越後から京都まで、敵か味方か分らない国々の間を出かけて行くなど、並々ならぬ心がけであった。

毛利元就も、勤皇の志があつたし、織田信長は、父信秀の代から、皇居の修理に献金などしてゐる。

彼等に忠誠の志もあつたのであらうが、皇室を奉戴するのでなければ、群雄を駕御(がぎよ)出来ないことを知ってゐたのである。

だから、戦国時代の後半は、彼等の上洛競争になってゐたのである。

その中で最初に上洛行動のスタートを切ったのが今川義元である。

今川家は、下剋上の犠牲にならなかつた足利時代の名家だ。義元は相当の人物で、駿遠参(すんゑんさん)の大兵を擁して、尾張を衝いて一挙に、信長を踏み潰して、京都に入らうとしたのである。当時信長は、尾張一国をさへ統一してゐないし、兵力から云って今川の敵ではなかったが、「大中入り」と云ふ捨身の奇襲戦法に依って、義元を一蹴して、その首級を挙げたのである。

義元を打倒した信長は、義元の壮図だけを承け継いで、その戦勝の余威に乗じて、上洛行動の準備を為し、先づ今川から自立した徳川家康と攻守同盟を結んで、後顧の憂を絶ち、美濃の斎藤を追うて道を開き、近江の浅井長政に妹を嫁して、途中の不安を除き、その上洛の志を達したのが、永禄11年(1568年)ある。桶狹間の大勝から8年目である。

三好、松永などの下剋上の兵隊と違ひ、規律の厳粛な新興兵士とも云ふべき信長の軍勢は、京都には入(い)っても、秋毫(しゅうごう)も犯さなかったから、忽ちに上下の信望を得て、信長の京都に於ける位置を、堅実なものにしたのである。

織田信長が、先づ京都に入って彼の理想たる「天下布武」の第一歩に成功したのは、彼が他の群雄に比して、最も地の利を得てゐたからである。

濃尾の地は、伊吹、鈴鹿の縦走山脈に依って、近畿と隔絶してゐたため、中央政局の波動から、超然としてゐることが出来たし、又本州中部の上杉、武田、北條の諸勢力は、互に牽制し合ってゐたし、偶々(たま/\)伸びて来た今川には、奇勝することが出来た。

それに足利三管領の一なる斯波氏の重臣家だから、京都の諸事情にも精通してゐた。

その上、慧眼な信長は、新兵器たる鉄砲を重視して、真先に採用してゐる。鉄砲を主力とした近世的な戦法にかゝっては、戦国の諸将も手を焼いたであらう。

当時の鉄砲の有効距離は、僅かに2、30間だったといはれるが、それにしても槍の2、30倍は届くわけだ。鉄砲が、勝敗を左右した著るしい例は、天正3年(1575年)の長篠の戦である。

しかも鉄砲を武器とする以上、尾張平野は絶好の練兵場になるわけだ。

その上、尾張は物産にも豊富である。この英雄児は、地理的にも、いろ/\恵まれてゐたのだ。

信長、秀吉、家康

戦国の群雄が素懐(そくわい)とした上洛の理想は、尾張に崛起(くっき)した織田信長によって遂げられたが、かうして、一躍新武家時代の寵児となった信長は、上洛の栄誉を獲(う)ると同時に、天下諸大名の嫉視の的となったのである。

されば、以後の数年間が、彼としては一生の危期であった。

甲斐の武田信玄、越後の上杉謙信、相模の北條氏康、その何れの勢力が西方に延びて来ても、信長の覇業は忽ち遮断されたに違ひない。

周到な信玄、慓悍(ひょうかん)な謙信、勇敢にしてしかも緻密な計画性をもって氏康、この3人が用ゐた印章は、それ/″\龍、獅子、虎であるのも興味深いが、まさに彼等は、当時日本の龍であり、獅子であり、虎であった。

しかも、この3人が互に優劣なく固執し、相牽制して均衡の勢力を保ちながら、空しく年月を費してゐたことが、信長に幸(さいはい)したのである。

謙信と信玄とは、軍の編成と統率、団体戦法と用兵に於て、戦国時代の群雄をはるかに凌駕してゐて、我が国に於ける戦術の開祖とも云ふべきである。後世、由比正雪が楠木流の軍学などと称したものも、武田の兵法を太平記に結びつけたものである。

だが、この越後の獅子と甲州の龍は、中央の舞台を外に、10年も対峙してゐる。

川中島合戦は、戦史を飾る激戦ではあったが、政治的には、何ほどの意義もなかった。

後年秀吉が、「ハカの行かぬ戦争をしたものだ」と評した所以(ゆゑん)である。

甲越の決戦を観望して、「傍(かたはら)毒龍有り、其蹩(つまづく)を待つ」の感があった北條氏康は、元亀2年(1571年)に歿し、こゝに均衡勢力の一端は破れた。翌3年(1572年)10月、武田信玄は大挙して上洛を志し遠江(とほたふみ)に侵入し、徳川家康を脅かしたが、翌天正元年(1573年)4月、疾(やまひ)を得て「明日旗を瀬多(せた)に立てよ」のうは言も悲しく陣歿した。

入洛競争のテープを切ったのは信長だったが、甲斐の龍、信玄の鋭鋒を邀(むか)へては、あまり勝味のない桶狭間を、も一度繰り返さねばならない破目になってゐた信長は救はれたわけだ。

氏康逝き、信玄歿し、関東は謙信の独(ひとり)舞台となったが、彼も亦、天正6年(1578年)3月西上の軍を発するに先だち、俄(にはか)に卒去した。信長に取つては重ね/″\の天幸と云はねばならない。

豊穣な濃尾の地利に培(つちか)はれ、人文に育(はぐく)まれた英雄児信長は、遮るものあらば性来の勇猛心で撃砕した。しかも、彼を脅かす東国の諸豪相次いで世を去ったので、彼の天下一統は必ず近きにあり、と自他共に信じてゐたが、測らずも、17年間重用し来った家臣光秀のために、京都本能寺に於て、弑(しい)せられた。

「人間50年、下天のうちをくらぶれば、夢幻(ゆめまぼろし)の如く也」、

彼の平素愛誦の謡のごとく、50に満たぬ49歳で、いかにも乱世の英雄らしい最後を遂げたのである。

この時、中国毛利氏と対陣中の秀吉は、すぐさま媾和して、神速飛ぶが如くに引き返し、摂津山崎の一戦に、光秀を討ち取った。叛逆後わづか13日にして、光秀は滅んだのである。三日天下の称がある所以である。

光秀の叛逆は、下剋上の最後の場合だったが、近世に近いのと、相手が大物であっただけに、主殺しと云った悪名を、相当以上に受けてゐる。

独力で主君の復仇戦を遂げた秀吉の声望は、一時に加はつた。

近畿の諸将は、先を争つて彼の麾下に集った。織田家の宿将たる柴田勝家や滝川一益(かずます)は、心中甚だ平かでない。やがて勝家は、賤(しづ)ヶ岳で秀吉と戦つたが惨敗し、越前の北庄(きたのしょう)の本城に逃げこみ、遂に滅亡した。

天正11年(1583年)5月、秀吉は諸国から大木巨岩を集め、30余国からの人夫を使役して、大坂に大規模な築城工事を起し、翌年の八月に殆んど竣工した。

金城鉄壁、難攻不落の堅城であり、荘厳壮麗、天下統一の覇業を期する秀吉の理想を象徴した名城でもあつた。秀吉は築城と同時に、大都市建設の計画を立てて、堺や伏見から商人を移住させた。

天正12年(1584年)には、秀吉は統一の功を急ぐために徳川家康と同盟し、一方では長曾我部 元親を降して四国を平げ、上杉景勝と和して北国を定め、島津義久を討って九州を従へた。

越えて天正18年(1590年)3月、自ら大軍を率ゐて北條氏を小田原に攻囲して之を滅し、関東を平定したが、その陣中に、奥羽の雄伊達政宗が来降し、こゝに天下は全く統一したのである。

足利時代は暁暗期である。その中から生気に満ちた近世の朝は明け初めて、豪快な戦国の舞台は展開したのだ。そして、信長と秀吉と家康は、満身に照明を浴びつゝ相 踵(つ)いで登場して、英雄の名を攫(さら)ってしまつたのである。

信長は気象の荒々しい性急な乱世的英雄で、彼の活躍は実に目覚しかった。

秀吉は戦国的英雄であると同時に、実に平和を愛する英雄であった。

戦国百年の焦土の上に、絢爛たる桃山時代を出現させたのは彼である〔註〕。

家康は信長のやうな目覚しさはないし、秀吉のやうな華やかさもないが、実に緻密で組織的で建設的で、近代的な英雄である。この3人の性格を比べると、秀吉と家康は、信長に比し、滅多に人を殺してゐない。

政略以外には、人を殺してゐない。秀次の妻妾を殺したことは、秀吉の晩年の過失である。秀頼母子を殺したのは、家康として政略上止むを得なかったのである。それ以外は秀吉も家康も、人を殺すことを嗜(たしな)んでゐないのである。

結局、英雄といふものは、時代が生むのだ。

世の中が真に必要に逼られてゐる大事業を遂行する人物が英雄なのである。

信長も秀吉も家康も、それ/″\、大きな社会的需要に応じて現れて、独自の役割を果した人物で、真に英雄である。

もし家康が応仁の乱時代に生れてゐたならば、精々細川か山名の一将で終ったかも知れない。又、信長が家康の時代に出てゐたら、叡山や本願寺を焼打したりして、日本のネロとして悪名だけを残したかも知れないのである。

叡山の山僧の跋扈(ばっこ)は、歴代の朝廷も将軍も手を焼き、国政上の大患だつた。

信長は、この末世の悪僧共が浅井、朝倉と通謀して彼の大志を妨げようとしたから、徹底的に焚滅(ふんめつ)し、永年の禍根を絶ったのである。

新井白石の「読史余論」は、これを信長の大功の一にさへ数へてゐるのである。

信長は一切の旧(ふる)きものの破壊に続いて、直ちに建設に着手してゐる。

皇居の造営、首府たる京都市街の復興、検地、金山銀山の経営、朝鮮との外交政策等を見ても、決して単なる癇癪もちの荒大名ではない。

頭脳的にも、創意に満ちた英雄であった。彼の茶と学問の奨励は、元亀天正の荒武者たちの品性を高めるためであり、同時に、幼時から粗暴と云はれる自らの性行の反省修養のためであつたとも考へられる。

信長は荒木村重(むらしげ)との初対面に、刀で餅を刺して、壮士ならこれを啗(くら)へ、と云つて突き出したが、後年、叛(そむ)かれてゐる。秀吉は九州島津氏の猛将鬼武蔵(新納武蔵守忠元(にひろむさしのかみたゞもと))との初対面で、主家のため最後まで戦つた忠節を褒め、当座の賞として薙刀(なぎなた)を与へた。

渡すとき、自分は刃の方を持ち、武蔵には石突の方を向けて出した。匕首(ひしゆ)を懐(ふところ)にしてゐた武蔵も、思はずハツと平伏して、薙刀を押し頂いたのである。

信長は畏服させたし、秀吉は悦服させた。そして家康は、智慧の力で服従させてゐる。

家康は、関ヶ原合戦の時にさへ、「貞観政要」を印刷させてゐるし、その後も「吾妻鏡」を刊行させてゐる。

さらに元和(げんな)元年(1615年)、大坂方と対戦中に、「群書治要」を刊行させてゐる。彼の学問好きは、学問の骨董的価値を賞翫するのではなくて、先人が残した治国平天下の要綱に対する研究心から発してゐるのである。

秀吉に圧倒的な人気があるのは、よく分る。

しかし、わが国2000年の伝統を捉へて、そこに自家の政治の根柢を求め、徳川300年の太平をかち得た家康は、やはり近世的な大政治家たる資格の所有者と云はねばならないと思ふ。

しかし、皇室に対する態度では、秀吉が一番よい。

聚楽第に後陽成天皇の行幸を迎へ奉ったことは、どんなに皇室の貴むべきかを当時の天下に知らしめたか分らない。

信長も皇室の貴むべきことを心得てゐた。

家康は、その点で一番劣ってゐる。

信長も秀吉も、今日で云へば、成金的成功者であんったから、

その時代の文化も、亦、絢爛豪奢を極めたものだった。

いはゆる、安土・桃山時代の文化である。

信長の安土の城は、天正4年(1576年)から7年まで、巨万の財を費して作り上げたもので、戦争の為めの城と云ふより、寧(むし)ろ、華麗な邸宅だった。

三つの丘の真中の七重の天守閣の頂には、金の鯱鉾(しやちほこ)が朝日夕日に輝いてゐた。屋根瓦には、漆を塗り、金粉をまき散らした。襖はいづれも、金地で、狩野永徳らが牡丹に唐獅子といった風な、思ひ切つて華美な絵を描いた。

秀吉が、諸大名に命じて築かせた大坂城は、周囲三里に余る大城郭で、八層の天守閣を中心に、華美を極めた建物が立並んだ。聚楽第も、絢爛眼を奪ふものだつた。

従って、彫刻も独立した美しさを持ったものよりも、豪壮な邸宅寺院などの建築美にそへる装飾彫刻が盛んになり、左甚五郎などゝ云ふ名手が出た。

絵画も、狩野永徳・山楽、土佐光吉・光則・光起(みつおき)など彩色目もまばゆい程の華麗なものを描いたし、墨絵も、大幅で、華やかなものがもてはやされた。

足利時代に始まつた茶の湯は、信長・秀吉共に好んだ。秀吉は、北野の大茶の湯のやうに平民も遠慮なく参会させたので、茶の湯は、非常な勢で、上下の区別なく拡まった。

武野紹鴎(たけのぜうおう)とか千利休が出て法式を整へたので、千家表流・千家裏流・千家武者小路流などが出来、更に、石州流・有楽流・藪内流・遠州流などの流派が出来た。

その上、秀吉は、都市経営策として、美術工芸の名工を京都烏丸(からすま)に集めたので、京都は美術工芸の中心地となり、本阿弥(ほんあみ)光悦とか野村宗達などの優れた工芸家があらはれ、桃山風の華美な工芸品を作った。

また、茶道の隆盛とともに製陶業が盛んになった。

殊に、朝鮮出兵の時、諸大名は、彼の地から陶工を連れて帰ったので、製陶法は著るしく進歩した。殊に、九州の諸藩では、競って新らしい製法の陶器を造った。福岡の高取焼、熊本の高田焼(八代焼)、佐賀の有田焼、鹿児島の薩摩焼などは、この頃、始まったのである。

秀吉は、この様な豪奢な生活をする資金の獲得の為、外国貿易を奨励した。

彼は、当時、堺の町に多数の外人が居留して、商業が盛んなのに目をつけ、大坂を政治の中心とすると共に、腹心の石田三成を堺町奉行として、外国貿易を自家の監督下に置いた。