北一輝君を憶ふ

北君が刑死したのは昭和十二年八月十九日であるが、その前日、獄中で読誦し続けた折本の法華経の裏に、

最愛の遺子大輝君のために以下の遺言を書留めた

――『大輝よ、此の経典は汝の知る如く父の刑死するまで読誦せるものなり。

汝の生まるると符節を合する如く、突然として父は霊魂を見、神仏を見、

此の法華経を誦持するに至れるなり。

即ち汝の生れたる時より父の臨終まで読誦せられたる至重至尊の経典なり。

父は只此の法華経のみを汝に残す。

父の思ひ出ださるる時、父恋しき時、汝の行路に於て悲しき時、此の経典を前にして、

南無妙法蓮華経と念ぜよ。

然らば神霊の父、直ちに諸神諸仏に祈願して汝の求むる所を満足せしむべし。

経典を読誦し解説し得るの時来らば、父が二十余年間為せし如く、誦持三眜を以て生活の根本義とせよ。

即ち其の生活の如何を問はず、汝の父を見、父と共に活き、

而して諸神諸仏の加護の下に在るを得べし。父は汝に何物をも残さず。

而も此の無上最尊の宝珠を留むる者なり』

北君と法華経とは、生れながらに法縁があつたといえる。

それは北君が呱々の声をあげたのは、日蓮上入流論の聖地と言はれる塚原山根本寺の所在地、

佐渡の新穂村の母の生家であり、其家には日蓮上人又は日朗上人が誦持したといふ法華経が、

大切に伝へられて居たからである。

大輝君が生れたのは大正三年であるが、北君は、大正五年に此の由緒ある法華経を譲り受けて郷里から取り寄せ、

爾来死に至るまでの二十余年間を読誦三昧に終始した。

其大輝君への遺言は、此の秘蔵の法華経の裏に書かれたものである。

北君は私にも二つの形見の品を遺してくれた。その一つは白の詰襟の夏服で、上海で私との初対面の思ひ出をこめた贈物である。

大正八年の夏のこと、吾灯は満川亀太郎君の首唱によりて猶存社を組織し、平賀磯次郎、山田丑太郎何盛三の諸君を熱心な同志とし、牛込南町に本部を構へて維新運動に心を砕いていた。

そして満川君の発議により、当時上海に居た北君を東京に迎へて猶存社の同人にしたいと言ふことになり、

然らば誰れが上海に往くかという段になって、私が其選に当つた。

この事が決つたのは大正八年八月八日であつた。

八の字が三つ重なるとは甚だ縁起が良いと、満川君は大いに欣び、この芽出度い日付で私を文学士大川周明兄として北君に紹介する一書を認めた。そして何盛三君が愛蔵の書籍を売つて、私の旅費として金百円を調達してくれた。

かやうにして事が決つたのは八日であつたが、事を極めて秘密に附する必要があり、その上旅費も貧弱であつたので適当な便船を探すのに骨が折れ、愈々肥前唐津で乗船することになつたのは八月十六日であつた。

其船は天光丸という是亦縁起の良い貨物船で、北海道から鉄道枕木を積載して漢口に向ふ途中、

石炭補給のため唐津に寄港するのであつた。

私は十四日夕刻に唐津に着き、其時直ちに乗船する筈であったが、

稀有の暴風雨のために天光丸の入港が遅れ、物凄い二晩を唐津の宿屋で過ごし、

十六日漸く入港して石炭を積み終へた船にのり、まだ風波の収まらぬ海上を西に向つて進んだが、

揚子江口に近いところで機関に故障を生じ航行が難儀になつた。

本来ならば天光丸は漢口に直行するので、私は楊子江口の呉淞に上陸し、

呉淞からは陸路、排日の火の手焔々燃えさかる上海に行く筈であつたが、

機関の故障を修繕するため予定を変更して上海に寄港することになつたので、私は大いに助かつた。

そして上陸に際して面倒が起つた場合は、船長が私を鉄道枕木の荷主だと証言してくれる手筈であつた。

私の容貌風采は日本ではとても材木屋の主人としては通すまいが、上海では押通せるだらうと思つた。

さなきだに船足の遅い天光丸が機関に故障を生じたのだから、殆んど周うやうにして湖江し、実に二十二日夜に漸く上海に到着した。

訊問の際に若干でも商人らしく見せようと思つて、船中で口髭を剃落したが、案ずるよりは産むが易く、

翌二十三日早朝私は何の苦もなく上陸して、一路直ちに有恒路の長田医院に北君を訪ねた。

北君は長く仮寓していた長田医院を去つて、数ケ月以前から仏租界に居を構へて居るとのことだつたので

直ちに使者をやつて北君に医院に来て貰つた。

そして初対面の挨拶をすまして連立つて太陽館という旅館に赴き、その一室で終日語り続け、

夜は床を並べて徹宵語り明かし、翌日また仏租界の巷にあつた北君の陋居で語り、

翌二十五日直ちに長崎に向ふ汽船で上海を去つた。

この二日は私にとりて決して忘れ難い二日であると共に、北君にとりても同様であつたことは、後に掲げる北君の手紙を読んでも判るし、又、白の詰襟の夏服を形見に遺してくれたことがなによりも雄弁に立証する。

いま装釘を新にして刊行される『日本改造法案大綱』は、

実に私が上海に行く約一ケ月前から、北君が「国家改造法案原理大綱』の名の下に、

言語に絶する苦悶の間に筆を進めて、私が上海に往つたのは、その巻一より巻七まで脱稿し、巻八『国家の権利」の執筆に取りかかり、 開戦の積極的権利を述べて、

『註二。印度独立問題ハ来ルベキ第二世界大戦ノ「サラエヴオ」ナリト覚悟スペシ。

而シテ日本ノ世界的天職ハ当然二実力援助トナリテ現ルベシ』と書いて筆を休めた丁度其時であつた。

私は北君がかかる日本改造の具体案の執筆に心魂を打込んで居るとは知らなかつたので、日本の国内情勢を述べて乱兆既に歴然であるから、直様日本に帰るやう切願した。

北君は乱兆は歴然でも革命の機運は未だ熟しては居らない。但し自分も日本改造の必要を切実に感じて、約一カ月前から改造案の大綱を起稿した。参考書は一冊もない。静かな書斎もない。

自分は中国の同志と共に第三次革命を企てたが事は志と違つた。

日本を憎んで叫び狂ふ群衆の大怒濤の中で、同志の遺児を抱えて地獄の火焔に身を焦れる思いで筆を進めるのだが、食物は喉を通らず、唯だ毎日何十杯の水を飲んで過ごしてきた。

時には割れるやうな頭痛に襲はれ、岩田富美夫君に鉄腕の痺れるほど叩いて貰ひながら、一二行書いては横臥し、五六行書いては仰臥して、気息奄々の間に最後の巻入を書き初めた時に、思ひがけなく君の来訪を受けたのだ。

自分は之を天意と信ずるから、欣然君等の招きに応ずる。原稿の稿了も遠くない。

脱稿次第直ちに後送するから出来ただけの分を日本に持ち帰つて国柱諸君に頒布して貰ひたい。

取敢ず岩田富美夫君を先発として帰国させ、自分も年末までには屹度帰国すると言つた。私は之を聞いて抑へ切れぬ歓喜を覚えた。

そして吾々は丈宇通り互ひに肝胆を披瀝して忘れ難き八月二十三日の夜を徹した。

指折り数うれば茫々三十五年の昔となつたが、瞑目顧望すれば当夜の情景が鮮明に脳裡に再現する。

二人は太陽館の三階の一室に床を並べて横になつて居た。

猿又一つの北君が仰向に寝ながら話して居る内に、次第に興奮して身を起し、坐り直つて語り出す。

私もまた起き直つて耳を傾ける。幾たび寝たり起きたりしたことか。実に語りても語りても話はつきなかつた。

私は一刻も早く東京の同志に吉報を伝へるため、二十五日朝の船で直ちに帰国の途に就いた。

そして北君は私が去ってから三日間で残存の原稿を書き上げ、約束通り岩田富美夫君に下の書翰を添えて東京に持参させた。

拝啓 今回は大川君海を渡りて御来談下されし事、

国家の大事とは申せ、誠に謝する辞もありませぬ。

残りの「国家の権利」と云ふ名の下に、

日本の方針を原理的に説明したものを送ります。

米国上院の批准拒絶から、

世界大戦の真の結論を求めらるる事など、

実に内治と共に外交革命の時機も

「時に到来して居ります。

凡て二十三日の夜半に物語りました天機を捉へて、

根本的改造をなすことが、先決問題であり、根本問題であります。

大同団結の方針で、国際戦争と同じく一人でも敵に駆り込まざる大量を以つて御活動下さい。

小生も早く元気を回復して馳せ参ずる決意をして居ります。

八月二十七日

一輝

大川

満川 盟兄侍史

この『国家改造法案原理大綱』が

満川君を初め吾々の同志を歓喜勇躍させたことは言ふ迄もない。

それは独り吾々だけでなく、

当時の改造運動にたつさはる人々の総てが切望して止まざりしものは、

単なる改造の抽象論に非ず、実にその具体案であつたからである。

北君の法案は暗中に模索していた人々に初めて明白なる目標を与へたものであつた。

吾々は直ちに之を謄写版に附することにした、

岩田君が刷役に当つたが、

彼にズテロを握らせると豪力無双の当、

世近藤勇のことであるから、

二三枚刷ると原紙が破れて閉口したが、

とにかく第一回分として四十七部を刷り上げた、

四十七は言ふ迄もなく赤穂義士の人数である。

そして主として満川君が人選の任に当り、

同君が当代の義士と見込んだ人々に送つて其の反響を待つた。

その最も著しい反響は翌大正九年一月、

休会明け議会の壁頭に、

貴族院議員江木千之が秘密会を要求し、

此の書の取扱方に就て政府に質問したことであつた。

そのために改造法案は正式に発売頒布を禁止され

満川君は秘密出版の廉で内務大臣から告訴されたが、

幸ひに不起訴となつた。

さて北君は約束に従つて大正八年暮上海を去つて日本に帰り、

長崎で大正九年の元旦を迎へ、

五日、東京に帰つて牛込南町の猶存社に落つくことになつた。

北君帰国の報は当局を驚かした。

それは北君が八十名の部下を動員し、

まず東京市内に放火し、

次いで全国を動乱に陥入れる陰謀を抱いて帰るといふ

途方もないデマが飛ばされたからである。

上海から尾行の警官が、

丹念に長崎警察部に引継ぎを行ひ、

尾行は東京まで続けられた。

彼等が最も注目したのは、

北君が「極秘」と銘打つて携行せる信玄袋で、

過激文書を詰込んだものときめ込み、

着京と同時に北君諸共押版する予定であつたらしい。

然るに君が何となく危険を予感して、

静岡辺で着て居た中国服を洋服に着換へ、

別の車に座席を変へたので、

尾行に気付かれずに東京駅で下車することができた。

そして其夜は満川君の家に一泊し翌朝狛存社に移つたのである。

さて問題の『極秘』信玄袋である。

北君の言行は、天馬空を往くのであるから、

下界の取沙汰は途方もない見当違ひのことが多かつたが、

この信玄袋程馬鹿々々しい誤解を受けた事も珍しい。

北君が此の信玄袋の中に大切に蔵つて来たのは、

決して極秘の危険文書ではなく、

実に三部の妙法蓮華経で、

その内特に見事に装釘された一部は、

今上陛下即ち当時の摂政宮殿下に奉献するため、

其の他は満川君と私にそれぞれ一部ずつ贈るためのものであつた。

そして摂政宮殿下には、小笠原長生さんを通じて献上することが出来た。

大輝君への遺書にある通り、

大正三年以来北君は法華経諦持三昧に入り、

大正五年五月に配布した『支那革命党及革命之支那』は下の一句を以て結んでいる。

――

『宇宙の大道、妙法蓮華経に非ずんば、支那は永遠の暗黒なり、

印度終に独立せず、日本亦滅亡せん。

国家の正邪を賞罰する者は妙法蓮華経八巻なり。

法衣剣に杖いて末法の世誰か釈尊を証明する老ぞ』

北君の革命の道は法華経の無上道である。従つて真実の革命家は法華経の行者である。

それ故に北君は朝夕法華経を読調するのみならず、独り居る時には殆んど読経三昧に終始した。

本来大音声であつたか、それとも多年の鍛錬の結果であつたかは確かでないが、

躰躯の華奢なるに似合はず読調の声は轟き渡る程大きかつた。

北君の帰京当時、私は新宿駅に近い千駄ケ谷の借家に、フランスの哲人リシャル氏夫婦と同居して居たが、

大正九年秋、リシャル氏夫婦は滞留四年の後に印度に向つて日本を去り、私は北鎌倉にある北条泰時の菩提寺常楽寺に引越すことになつたので、北君が牛込南町から此家に移つて猶存社の本拠とした。

此家は屋敷が千坪に近い広大な邸宅で門から玄関まで相当距離があつたが、北君の読経の声は門外まで響いて聞えたので、

未だ門を入らずして其の在否を知ることが出来た。

北君は

『革命とは順逆不二の法門なり,その理論は不立文字なり』と言つて居る通り、如何なる主義にも拘泥しなかつた。

口を開けば咳唾直ちに珠玉となる弁舌を有ち乍ら、未だ曽て演壇に立たず、筆を執れば百花立ちどころに瞭乱たる詞藻を有ち乍ら、全くジャーナリズムの圏外に立ち、専ら猶存社の一室に籠りて読諦三昧を事とし、その謁論の間に天来の声を聞き、

質す者には答へ、問う者には教へて、只管一個半個の説得を事とした。

此点に於て北君は世の常の改造運動者乃至革命家とは毅然として別個の面目を有して居た。

北君は明治十六年四月十五日、

新潟県佐渡郡港町の裕福な酒屋の長男として生れ幼少の頃から聰明抜群であつた。

当時小学校は尋常四ケ年、高等四ケ年であつたが、北君は六歳で小学校に入り、

尋常小学半ばに眼病のため一年半も休学したにも拘らず、一学級飛ばせられて高等小学に入り、

四ケ年間優等生で卒業した。

そしてこの四ケ年の間、通学の傍ら漢学塾に通つて勉強し、中学に入つた頃は立派に漢文で文章が書けるやうになり、

その一部は今なお県教育会の参考品として保存きれて居るとのことである。

其上に高等小学校時代から絵が非常に上手で、港町の人々は勿論、数里離れた村々から酒を買いに来る人々まで、

一枚五銭で北君の絵を買ひ求め、枕屏風や襖に張つたといふことである。

当時は焼餅一個一厘の時代だから五銭は決して少い金ではない。

中学に入つてからも成績優秀で、 一学年の終りに三学年に飛ばされたが、幼年時代の眼病が再発し、

新潟と東京で二年近く病院生活を送り、全快はしなかつたが一応帰郷して復校した。

この入院中に北君は片眼で必死に読書を続けその思想は急激に成熟した。

そのために中学校の学課に対ずる興味を失ひ、五学年への進級に落第したのを機会に退学した。

従つて中学校在学期間は正味二年に足らない。

そして中学校を退学した年の暮、佐渡新聞に日本国体に関する論文を連載し、

十八歳の少年が、一朝にして佐渡の思想界を風靡し、佐渡新聞の社長・主筆を初め、

佐渡の有識者の多くが、挙つて北君の所論に共鳴した。

併しこの論文は新潟県警察の指金によって掲載を中止させられ、

北君は多くの歌を詠んで其の鬱憤を洩らした。

その頃北君は、思想界に飛躍し続けたのみならず、その昂潮せる感情を盛んに詩歌に盛つていた。

北君の最も愛好したのは与謝野鉄幹・同晶子夫婦の詩で明星にも数多くの詩歌を投稿した。

そして明星に載つた北君の『晶子評論』に対しては、鉄幹が感謝と賞讃の書簡を送つてきた。

中学中途退学の十八歳の青年が、思想的には内村鑑三の弟子なりし佐渡新聞社長を傾倒させ、

文学的には与謝野鉄幹に推重されたことは、北君の天稟が如何に豊かであるかを語るものである。

然も北君の名を一挙天下に高からしめたものは『国体論及純正社会主義』の刊行である。

この著書は既に佐渡新聞に連載し、不穏思想の故をもつて掲載中止を命ぜられた研究論文の完成で、

二十三歳の時に筆を執り、半年ならずして脱稿し、二十四歳の春、

精確に言へば明治三十九年五月九日の日附で発刊された菊版約千頁の大冊である。

明治三十八年、北君は上京して暫く早稲田大学の聴講生となつたが、 多くの講義に満足せず、

谷中清水町に下宿して上野図書館に通ひ詰め、 数ケ月にして二千枚以上の抜粋を作つたほど、精根籠めて勉強した。

そして準備なるや、直ちに紙を展べ、疾風迅雷の勢を以つて筆を進め、半年ならずして完成し去つた。

その驚くべき精力は、その読書力並に批判力と共に、まさに絶倫と言ふ外はない。

而も北君は恐らく過労のために呼吸器を痛めて喀血病臥するに至ったが、幸ひに幾ばくもなくして健康を圃復した。

これも其の強大なる精神力によるものであらう。

此の書に対して福田徳三・田嶋錦治・田川大吉郎を始め、多くの知識人が賞讃の手紙を北君に送つた。

福田博士の如きは、日本語は勿論のこと、西洋語にての著作中、近来斯くの如き快著に接したることなしとし、

『一言を以つて蔽へとならば、天才の著作と評する尤も妥当なるを覚え申侯」と書いて居る。

矢野竜渓は、二十四歳で斯やうな著作の出来る筈はない、北輝次郎といふのは幸徳秋水あたりの偽名ではないかと態々佐渡の原籍地に照会の手紙を出し、北君が真実なる著者であることを知つてから、終生北君に敬意を表し続けた。

当時読売新聞に社会主義論を連載して頓に名声を揚げて居た河上肇は、此書を読んで喜びの余り直ちに北君を訪問した。

唯当時の社会主義者達は、北君が日露戦争を肯定讃美せるの故をもつて、此書に対して意見を公表することを避けたが、

幸徳秋水・堺枯川・片山潜などが、屡々牛込喜久井町の寓居に北君を訪ひて、社会主義運動に参加させやうとした。

而も一世を驚倒したこの書は、発売以後僅に旬日にして朝憲素乱の廉で発売頒布を禁止された。

そしてそれが自費出版であつただけ、北君は物心両面に於て大打撃を受けたが、

やがてこの書の法規に触れぬ部分だけを分冊して自費出版することとし

『純正社会主義の経済学」及び『純正社会主義の哲学』を刊行した。

此の時北君は喜久井町から矢来町に居を移して居たが、

自分の思想は孔孟の唱へた王道であるとして、その寓居に『孔孟社』という看板を掲げた。

北君が『純正社会主義』の書籍の出版所を孔孟社と標榜したことは、

北君を知る上に於て決して看過してならぬ重要な事実である。

北君の社会主義はマルクスの社会主義でなく、二十歳前後に於ては、孔孟の『王道』の近代的表現であり、

後に法華経に帰依するようになつてからは、釈尊の『無上道』の近代的表現であるに外ならない。

さればこそ、北君は、一切の熱心なる誘致を斥け、この謂はゆる『直訳社会主義者』と行動を共にせず、

中国革命の援助を目的として、萱野長知・清藤幸七郎・宮崎寅蔵・和田三郎・池享吉等が相結んで居た『革命評論社』の同人となつた。

そしてこれが機縁となつて当時つぎつぎに日本に亡命し来れる孫文・黄興・張継・宋教仁・章炳麟・張群などと相識り、

明治四十年その二十九歳の時、武漢に革命の蜂火挙がるや、宍教仁の招電に応じて直ちに上海に赴いた。

この革命は清朝を倒すことには成功したけれど、結局袁世凱をして名を成さしめるに終つた。

北君は、袁孫妥協による革命の不徹底を憤り、宋教仁と謀りて討裳軍の組幟に着手したが、

日本政府の方針によつて袁孫妥協は成立し、宋教仁は暗殺されて所謂第二革命は中道に挫折した。

そして北君は、帝国総領事から三年間支那在留禁止の処分を受け、大正二年、その三十二歳の時に帰国した。

北君の支那革命観並びにその在支中の活動は

其著『支那革命外史』に述べ尽されて居る。

もと此著は日本の対支外交を誤らしめまいため、

人々に対する建白書として、

『支那革命党及び革命之支那』と題し、

大正四年十一月起稿して翌五年五月に脱稿するまで、

成るに従つて之を有志に頒布せるものを、

後に題名を支那革命外史と改めて、公刊せるものである。

此書が刊行された時、

吉野作造博士は

『支那革命史中の白眉』と激称したが、

それは単に支那革命党に対する北君の厳格なる批判であるだけでなく、

支那革命を解説するために、

縦横に筆をフランス革命と明治維新とに馳せ、

古今東西に通ずる革命の原理を提示せる点に於て比類なき特色を有する。

私は甚だ多くを此書によつて教へられた。

若し私が生涯に読んだ賜しき書籍のうち、

最も深刻なる感銘を受けたもの十部を選べと言はれるならば、

私は必ず此書を其中に入れる。

北君は既に此書の中で、明治維新の本質並に経過を明かにして、

日本が改造されねばならぬことを強力に示唆して居る。

従つて此書は『日本改造法案大綱』の母胎である。

北君は、大西郷の西南の変を以て一個の反動なりとする一般史学者とは全く反対に、

之を以て維新革命の逆転又は不徹底に対する第二革命とした。

そしてこの第二革命の失敗によつて、

日本は黄金大名の聯邦制度と之を支持する徳川其儘の官僚政治の実現を招いた。

維新の精神はかくして封建時代に逆行し、

之にフランス革命に対する反動時代なりし西欧、

殊にドイツの制度を輸入したので、

朽根に腐木を接いだ東西混淆の中世紀的日本が生れた。

かくの如き日本が民族更生のために

第三革命を必要とすることは北君にとりては自明の結論である。

而も目本の第三革命の前に、

支那はまた風雲動き、

北君は其年の夏再び上海に急行して支那の第三革命に参加したが、

事志と違ひて空しく上海に滞在することとなつた。

北君は大輝君への遺言にある如く、

大輝君誕生の年、

即ち大正三年に霊感によつて法華経に帰依し爾来一貫して法華経行者を以て自ら任じ、

『支那革命外史』もまた誦持三昧の間に成つたものであるが、

この上海仮寓時代に法華経信仰は益々深くなつた。

そして大正八年夏に至り、

法華経読調の間に霊感あり、

日本の第三革命に備へるため、

国家改造の具体案を起稿するに至つたのである。

当時北君は私より三つ年上の三十七歳、

白哲端麗、貴公子の風姿を具へていたが、

太陽館の一室で私と対談する段になると、

上着を脱いで猿又一つになつた。

その清せた裸形童子の姿は、

何んとも言へぬ愛嬌を天然自然に湛へて居た。

そして一灯の動作におのつから人の微笑を誘ふユーモラスなものが漂つていた。

私は北君の国体論や支那革命外史を読んで、

その文章には夙くから傾倒して居たが、会つて対談に及んで、

その舌端から迸る雄弁に驚嘆した。

似た者同志といふ言葉通り、

性格の似通つた者が互に相惹かれることは事実である。

併し逆に最も天稟の違つた者が互ひに強く相惹く場合もある。

私と北君の場合は此の後者である。

私の精神鑑定を行つた米国病院の診断書は、

冒頭に私のことを

『この囚人の風貌は、思切つて不愛想である』と書いて居る。

誰かが『大川の顔を見ると石を投げっけたくなる』と言つたそうだが、

どうも私には愛嬌が欠けているらしい。

また同じ診断書に私の英語を『用語は立派だが発音はまずい』と書いてある。

まずいのは英語だからでなく、

私の日本語の発音そのものが甚しく不明瞭で、

殆んど半分しか相手に判らないだけでなく、話に抑揚頓挫といふものがない。

その無愛想で口下手な私が、人

品に無限の愛嬌を湛へ、

弁舌は天馬空を往く北君に接したのであるから、

吾と吾身に引きくらべて、一たまりもなく感服したことに何の不思議もない。

また真剣に書かれた北君の丈章は、まさしく破格の文章である。

北君の文章は同時に思惟であり、感興であり、また行動でもある。

私の読書の範囲では、少くも明治以後の日本に於て、

かやうな文章を書いた人を知らない。

従って北君の文章は絶倫無比のものと言ひ得る。

人々は思惟して論文を書き、

感興が湧けば詩歌を詠じ、

意欲すれば行動する。

従つて左様な文章は論旨の一貫周匝を、

詩歌は感情の純礫深刻を、

行動は適切機敏などを物さしとして、

それぞれの値打を決めることが出来る。

然るに北君の揚合はその精神全体を渾一的に表現した文章である。

言い換へれば北君の魂の全面的発動である、

そして此事は北君の談話の場合も同然である。

北君が真剣に語る時、北君の魂そのものが溌剌として北君の舌頭から溢り出る。

それ故に之を聴く相手は、魂の全部を挙げて共鳴するのである。

かやうにして北君に共鳴した者は、殆ど宗教的意味での『信者』となる。

尤も電気に対して伝導体と不伝導体とがあるやうに、

北君の生命と相触れても、一向火花を発せぬ人々もある。

其等の人々のうちには、北君の言論文章は難解だという者もある。

併し難解とか不可解とかいうことは、

人間の理性の対象となるべき事柄についての取沙汰である。

然るに北君の書論文章は、禅家の公案と同じく、

理性の対象として理解すべきものでなく、

精神全体で感受又は観得せらるべきものである。

それ故に北君の言語文章から、

その理論的一面を抽象して、

之を理性の俎上にのせ、

論旨が矛盾しているの、

論理上の飛躍があるの無いのと騒いで見たところで結局無用の閑葛藤である。

白隠和尚は

『女郎のまことに、卵の四角、三十日《みそか》三十日々々々の良い月夜』といふ唄を、

好んで説教の際に用ひたという話である。

女郎の嘘八百が、

そつくり其儘天地を貫く至誠であり、

円い玉子がそつくり其儘四角四面の立方体であり真闇な三十日の空が、

そつくり其儘千里月明の良夜であるといふのである。

如何に哲学者や科学者が、

そんな馬鹿な話があるものかと、

その途方もない矛盾を指摘して力んで見たところで、

白隠和尚は泰然として『これが禅の極意だ』と言ふのだから仕方がない。

若しまた此の矛盾を解かうとして、

此唄の本旨は、女郎も改心すれば誠に返るし、

丸い卵も切りやうで四角になるし、

三十日の闇はやがて十五夜の明月を約束するといふことだなどと、

当時流行の『合理的解釈』を加へるならば、

和尚の真意を相距ること実に白雲万里であらう。

此事は北君の文章の場合も同然である。

マホメットに親灸し得なかつた初期の回教信者達は、

アーイシャを初めマホメットの諸未亡人に向つて、

しきりにマホメットの為人を語り聞かせよと懇請した。

その都度アーイシャは

『あなた方はコーランをお持ちでないか。

そしてアラビヤ語を知つて居るではないか。

コーランこそマホメット其人です。

それだのに何故あなた方はマホメットの為人を訊ねるのか』

と答へたさうである。

『文は人なり』といふビユボンの言葉は、

マホメットと同じく北君の場合にも極めて、

適切で、北君の人物は実に北君の文章そつくりである。

それ故に北君の文章を色読し得る人でなければ北君の人物を本当に把握することが出来ない。

禅家の語に

『天堂と地獄と、総て是れ閑家具』とある。

極楽や地獄など、有つても無くても、構はないと言ふのであるが、

北君は正に其の通りに生活していた。

其の文章が然る如く、

北君の生活は渾一的、即ち無拘束、無分別であった。

貧乏すれば猿又一つで平気であり、

金があれば誰揮らず贅沢を尽した。

その貧乏も贅沢も、等しく身について見えて、

氷炭相容れぬ双方が一向無理を伴はぬところに北君の面目がある。

一言で尽せぱ北君は普通の人間の言動を律する規範を超越して居た。

是非善悪の物さしなどは、母親の胎内に置去りにして来たやうに思はれた。

生活費を算段するにも機略縦横で、とんと手段を択ばなかつた。

誰かを説得しやうと思へば、

口から出放題に話を始め、

奇想天外の比喩や燦爛たる警句を連発して往く問に、

いつしか当の出鱈目が当人にも真実に思はれて来たのかと見えるほど真剣になり、

やがて苦もなく相手を手玉に取る、

口下手な私は、つくづく北君の話街に感嘆し、

『世間に神憑りはあるが、君のは魔憑りとでも言ふものだらう』と言つた。

そして後には北君を『魔王』と呼ぶことにした。

処刑直前に北君が私に遺した形見の第二の品は、

実に巻紙に大書した『大魔王観音』の五字である。

北君がこれを書く時、その中に千情万緒が往来したことであろう。

大川にからかつてやれと言ふ気持もあつたらう。

また私が魔王々々と呼んで

北君と水魚のやうに濃かに交って居た頃のことを思ひめぐらしたことであらう。

また今の大川には大魔王観音の意味が本当に判る筈だと微笑したことでもあらう。

いずれにせよ死刑を明日に控えてのかのやうな遊戯三昧は、

驚き入つた心境と言はねばならぬ。

私が北君から離れた経緯については、

世間の取沙汰区々であるが、

総じて見当違ひの当推量である。

離別の根本理由は簡単明瞭である。

それは当時の私が北君の体得してた宗教的境地に到達して居なかつたからである。

当時私が北君を『魔王』と呼んだのに対し、

北君は私を『須佐之男』と名づけた。

それは、往年の私は、気性が激しく、

罷り間違へば天上の班駒を逆剣ぎにしかねぬ向ふ見ずであつたからの命名で

其頃北君から来た手紙の宛名にはよく『逆剣尊殿』としてあつた。

北君自身は白隠和尚の『女郎の誠』の生れながらの体得者で、

名前は魔王でも実は仏魔一如の天地を融通無礙に往来したものであるが、

是非善悪に囚はれ、義理人情にからまる私として見れば、

若し此儘でいつまでも北君と一緒に出頭没頭して居れば、

結局私は仏魔一如の魔ではなく、

仏と対立する魔ものになると考へたので、

或る事件の際に北君に対して『須佐之男』ぶりを発揮し、

激しい喧嘩をしたのをきっかけに、

思ひ切つて北君から遠のくことにしたのである。

爾来世間では、

北君と私とが全く敵味方となつて互ひに憎み合つているものと早合点し、

好き勝手な噂を立てて居る。

併し北君と私との因縁不可思議な間柄は、

世間並の物尺で深い浅いを測り得る性質のものではない。

一別以来二度と顔を合せたことはないが、

お互の真情は不断に通つて居り、

何度か手紙の往復もあつた。

そして私自身の宗教的経験が深まるにつれて、

北君の本領をも一層よく会得出来るやうになつた。

私は別離以後の吾々の交情が如何なるものであつたかを示すために、

北君から貰つた手紙のうちの二通を下に掲げる。

その一通は北君が宮内省怪文書事件で約半年間市ケ谷に収容され、

翌年初春に保釈出所した直後のもので、

精確には昭和二年二月二十二日附の手紙である。――

拝啓 相別れて一年有半、

獄窓に在りて黙想するところ、実に兄と弟との分離に候、

帰来また切に君を想ふて止まず、

革命目的のためにすることの如何に於ては、

小生一個の見地によりて進退すべきは固より乍ら、

君との友情に阻隔を来せし点は小生一人に十二分の責任あることを想ひて止まず候。

仮令五分五分の理屈ありとするも、

君は超脱の仙骨、生は辛酸苦楽の巷に世故を経たる老怪者に候へば、

君を怒りし如きは以ての外の不行届と恥入りて日を送り候。

何も世の常の人の交りの如く、

利害感情によりて今後如何にせんと云ふ如き理由あるには無之、

只この心持を直接君に向つて申述べ度、

一書如斯次第に御座候。

此心あらば今後幾月の後、

大川に対する北の真情の事実に示さるる機なきにもあるまじく、

それなしとするも両者の心交は両者の間に於てのみ感得致度ものに御座候。

獄窓の夢に君を見る時、

君また小生を憂惧せらるる御心持をよくよく了知仕候。

相見る幾年幾月の後なるも可、途中ヤアヤアと悦び会するも可、

あの魔王もおれを忘れることは出来ぬと御一笑被下度候』

第二の手紙は、

私が五・一五事件に連座して市ケ谷に収容されて居た時、

獄中の私に宛てたもので日附は昭和八年十月七日である。

――大川君 吾兄に書簡するのは幾年振か。

兄が市ケ谷に往きしより、

特にこの半年ほどは、

日に幾度となく君のことばかり考へられる。

何度かせめて手紙でも差上げようかと考へては思返して来た。

此頃の秋には、

小生自身も身に覚えのある獄窓の独坐瞑想、

時々は暗然として独り君を想つて居る。

この胸に満つる涙は、

神仏の憐れみ給ふものであらう。

断じて忘れない、

君が上海に迎へに来たこと、

肥前の唐津で二夜同じ夢を見られたことなど、

かかる場合にこそ絶対の安心が大切ですぞ。

小生殺されずに世に一分役立ち申すならば、

その寸功に賞でて吾兄を迎へに往くこと、

吾兄の上海に於ける如くなるべき日あるを信じて居る。

禍福は総て長年月の後に回顧ずれば却て顛倒するものである。

今の百千の苦労は小生深く了承して居る。

而も小生の此の念願は神仏の意に叶ふべしと信ずる。

法廷にて他の被告が如何に君を是非善悪するとも、眼中に置くなし。

是と非とは簡単明瞭にて足る。

万言尽きず、只此心と兄の心との感応道交を知りて、

兄のために日夜の祈りを精進するばかりです。

経前にて。

以上二通の手紙を読む人は、白の夏服並に大魔王観音の五字を、

形見として私に遺した気持を納得出来るであらう。

第二の手紙で私を迎へに往くといふのは、

第一審で私に対する求刑は懲役十五年であつたから

北君は私が容易に娑婆に出されぬものと思ひ、

其迄に屹度革新を断行する。

其時に自分が監獄に私を迎へに来るといふのである。

而も『小生殺されずに』の一句は、

身を殺して仁を成さんとする志士仁人としての北君の平素の覚悟を淡々と示し、

また『寸功に賞でて云々』は、

革新運動への貢献に対する一切の報賞を私の釈放と棒引にしようといふのであるから、

私がその友情に感激するのは当然であるが、

それにも勝りて私は北君の無私の心事に心打たれる。

一死を覚悟の前で、

己れのためには如何なる報賞をも求めぬ北君を、

恰も権力にあこがれる革命業者の範疇に入る人間のやうに論じている人もあるが、

左様な人はこの手紙を読んで北君の霊前にその埒もない邪推を詑びるがよい。

常に塵や泥にまみれて居りながら、

その本質は微塵も汚されることのない北君の水晶のやうな魂を看得しなければ、

表面的に現れた北君の言行を如何に丹念に分析し、

解剖し、整理して見たところで、

決して北君の真面目を把握することが出来ないであらう。

北君は、二・二六事件の首謀者の一人として死刑に処せられ、

極めて特異なる五十五年の生涯を終へた,

私は長く北君と往来を絶つて居たから、

この事件と北君との間に如何なる具体的関係があつたかをしらない。

北君が西田税君を通じて多くの青年将校と相識り、

彼等の魂に革命精神を鼓吹したこと、

そして彼等の間に多くの北信者があり、

日本改造法案が広く読まれて居たことは事実であるから、

フランス革命に於けるルソーと同様、

二・二六事件の思想的背景に北君が居たことは拒むべくもない。

併し私は北君がこの事件の直接主動者であるとは金輪際考へない。

二・二六事件は近衛歩兵第一聯隊、歩兵第三聯隊、野戦重砲兵第七聯隊に属する

将兵千四百数十名が干戈を執つて蹶起した一大革命運動であつたにもかかはらず、

結局僅かに三人の老人を殺し、

岡田内閣を広田内閣に変ただけに終つたことは、文字通りに竜頭蛇尾であり、

その規模の大なりしに比べて、その成果の余りに小なりしに驚かざるを得ない。

而も此の事件は日本の本質的革新に何の貢献もしなかつたのみでなく、

無策であるだけに純真なる多くの軍人を失ひ、

革新的気象を帯びた軍人が遠退けられて、

中央は機会主義、便宜主義の秀才型軍入に占められ、

軍部の堕落を促進することになつた。

若し北君が当初から此の事件に関与し、

その計画並びに実行に参画して居たならば、

その天才的頭脳と支那革命の体験とを存分に働かせて、

周匝緻密な行動順序を樹て、

明確なる具体的目標に向つて運動を指導したに相違ない。

恐らく北君は青年将校蹶起の覚悟既に決し、

大勢最早如何ともすべからざる時に至つて初めて此の計画を知り、

心ひそかに『しまつた!』と叫んだことであらう。

支那革命外史を読む者は、

北君が革命の混乱時代に必ず来るべき外国勢力の如何に恐るべきものなるかを力説したるを看過せぬ筈である。

北君は日本の国際的地位を顧みて、

中国並びに米国との国交調整を国内改造の先決条件と考へて居た。

昭和十年北君は中国行を計画して居たと聞くが、

その志すところは弦に在つたと断言して憧らない。

果して然らば二・二六事件は断じて北君の主唱によるものでないのみならず、

北君の意に反して尚早に勃発せるものである。

二月二十七日北君は直接青年将校に電話して『一切を真崎に任せよ』と告げたのは、

時局の拡大を防ぎ、

真崎によつて犠牲者をできるだけ少くしようとしたもので、

真崎内閣によつて日本改造法案の実現を図ろうとしたのではない。

現に北君は法廷に於て

『真崎や柳川によつて自分の改造案の原則が実現されるであらうとは夢想だもして居らぬ』と述べて居る。

北君を事件の首謀者といふ如きは、

明かに北君を殺すかめの口実にすぎない。

而も北君は冤狂に甘んじて従容として死に就いた。

私は豊多摩刑務所で北君の処刑を聞いたのである。

今日の日本にも一芸一能の士が沢山居る。

多芸多能の人も稀にはある。

其等の人々は、之を適所に配して仕事をさせれば、

それぞれ適材を発揮して数々の業績を挙げる。

そして其の業績が其等の人々の値打ちをきめるのであるから履歴書にテニオハをつけるだけで、

ほぼ満足すべき伝記が書ける。

然るに世の中には、

其の人のやつた仕事を丹念に書き列ねるだけでは決して満足すべき伝記とならぬ人々が居る。

例へば大ビヅトの演説を聴いた人は、

その雄弁に磐嘆しながら、

いつも彼の人間そのものの方が、

彼の言論の総てよりも、→層立派だと感じさせられたということである。

これは大西郷や頭山翁の揚合も同然で、

やつた仕事を洩れなく加算して見ても、

決して其の真面目を彷彿させろことが出来ない。

これも人間の方が常に其の仕事よりも立派だからである。

かやうな人物は、其の魂の中に何ものがを宿して居て、

それが其入の現実の行動を超越した或る期待を、

吾々の心に起こさせる。

言葉を換へて言へば、其の人の力の大部分が潜在的で、

実際の言動の現れたものは、唯だ貯蔵された力の一部にすぎないと感じさせるのである。

それ故に吾々は、若し因縁熟するならば、

何等か偉大なる仕事が、

屹度其人によつて成し遂げられるであらうといふ希望と期待とを抱くのである。

私は多種多様の人々と接触して、

無限の生命に連つて生きて居る人と然らざる人との間に、

戴然たる区別があることを知つた。

北君は法華教を通じて常に無限の生命に連つて居た。

それだからこそ人々は北君の精神のうちに、

測り難い力の潜在を感じ、偉大なる期待をその潜める力にかけたのである。

最も切実に北君の如き人物を必要とする現在の日本に於て、

私は残念ながら北君に代るべき人物を見出さない。

『洛陽知己皆為鬼』まことに寂寥無限である。

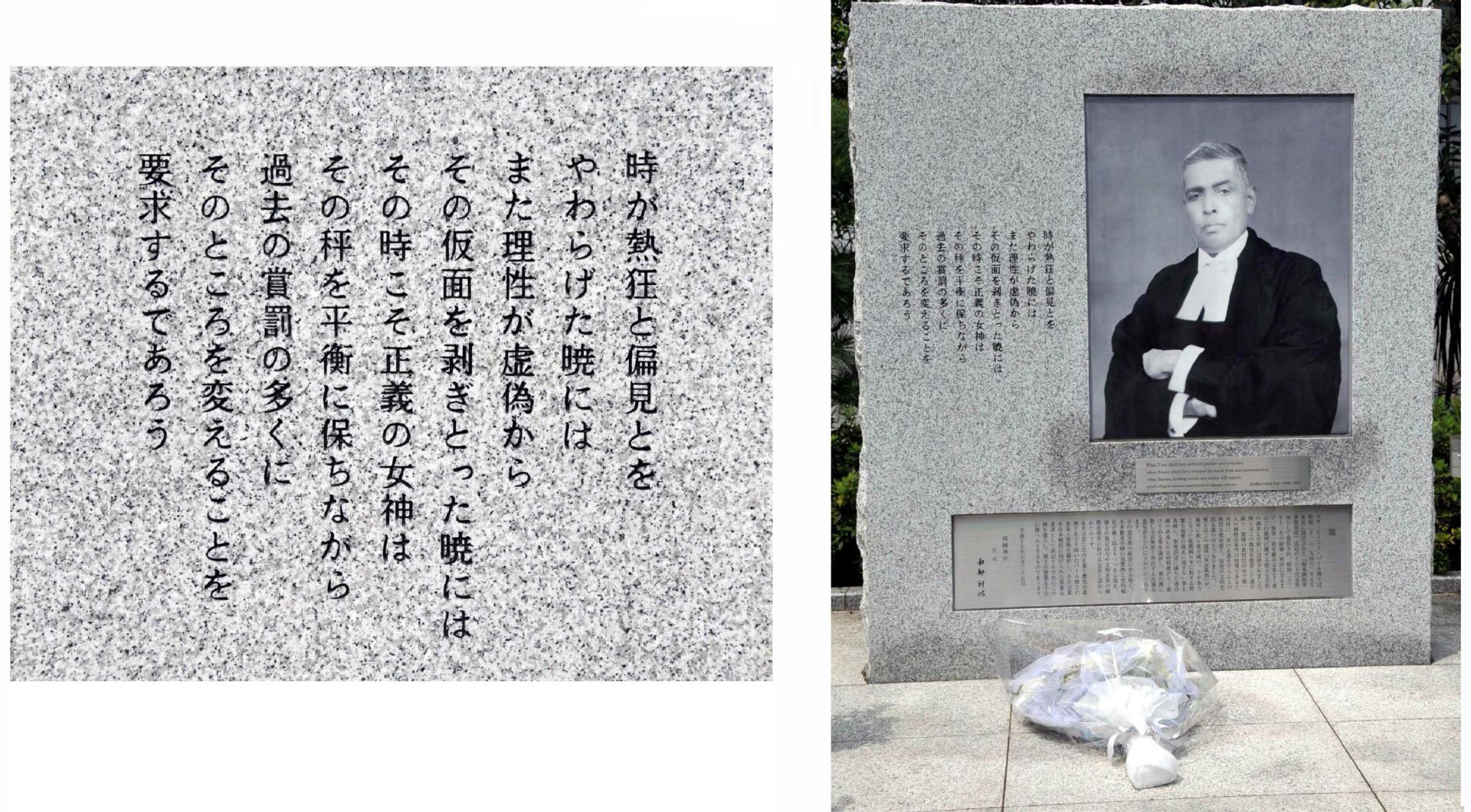

北一輝墓碑銘

歴史は北一輝君を革命家として伝へるであらう。

然し革命とは順逆不二の法門その理論は不立文字なりとせる北君は決して世の革命家ではない。

君の後半生二十宥余年は法華経誦持の宗教生活であつた。

すでに幼少より煥発せる豊麗多彩なる諸の才能を深く内に封じ唯だ大音声の読経によつて一心不乱に慈悲折伏の本願成就を念じ専ら其門を叩く一個半個の説得に心を籠めた北君は尋常人間界の縄墨を超越して仏魔一如の世界を融通無凝に往来して居たのでその文章も説話も総て精神全体の渾然たる表現であつた。それ故に之を聴く者は魂の全体を挙げて共鳴した。かくして北君は生前も死後も一貫して正に不朽であらう。

昭和三十三年八月 大 川 周 明 撰

昭和卅三年八月十九日午後二時より、

目黒不動尊滝泉寺に於て、

北一輝氏の建碑式が挙行された。

碑文は大川周明博士の撰である。

【関連記事】

北一輝 『日本改造法案大綱』 卷一 國民ノ天皇 卷二 私有財産限度 以下