大川周明 『新亜細亜小論』下篇

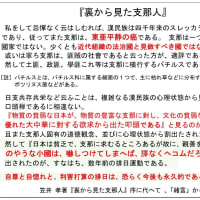

マハトマ・ガンディ (ウィキペディア) ジャワハルラール・ネルー (ウィキペディア)

ネールを通して印度人に与ふ

一

亜細亜諸国は永年に亘って互いに孤立して来た。この孤立は必然相互の理解と認識とを妨げた。亜細亜は共通なる政治的運命の下に置かれ、偉大なる統一方向に向って、すすませられて来たに拘わらず、その運命を自覚せず、またその自治を意識せず、各国はただ自国のことのみを考へて、また他国を顧みようとしなかった。

亜細亜の知識階級は、新鮮なる情熱をもつて欧米のことを知るに務めたが、亜細亜の国々に対しては殆ど関心を有しなかつた。印度の有為なる青年は、日本より英国に心惹かれ、ペルシャの青年は支那よりフランスに心惹かれた。吾国も決して例外であつたのではない。現に余が学生時代に最も心籠めて読破せるものは哲学宗教に関する書籍である。然るに当時の哲学者・思想家と呼ばれし諸先輩は、概ね全力を欧米思想の照会祖述に努め、日本思想または東洋思想に関する学術的論文の如きは、絶えて無くして稀に有る状態であつた。それ等の学者の総てを包む雰囲気は、幕府時代の儒者が支那を尚びたると同じく、西欧殊に独逸哲学に対する崇拝の念であつた。かくて多くの日本青年は、余もまたその一人であつたが、真理は横文字の中にのみ潜めるかに考へいた。

もとより亜細亜諸国は、その隣邦に就いて全く無知であつたのではない。唯だその知識は、殆ど総て欧米人の著書によつて得たるものであつた。西洋が正しく東洋を認識することは、仮令誠実に努力しても至難の業である。若しも多かれ少なかれ宣教師の偏見、外交官の謀略、文学者の軽率なる想像が加へられるならば、彼等によつて描きだされたる東洋の姿は、はなはだしく歪曲せられたものとならざるを得ない。然るに不幸にも是くの如き著書が、アジア諸国の相互認識のために用ひ得る殆ど唯一の媒介であつた。欧米人は亜細亜の統一を欲せずまた亜細亜を侮蔑する。それ故に彼等の著書を読んで亜細亜諸国は互いに敵視し、また互に侮る。

世界史の新しき頁を書き始めたる日露戦争が始まったのは、ジャワハルラール・ネールが十四歳の時であり、日本の連戦連勝は深刻なる感激を彼に与へ、戦争記事を読むために日々の新聞を待ち焦がれたこと、彼自身が其の自叙伝の中で述べて居る。彼は言--『余は日本に関する多数の書籍を注文し、その若干をよまんとした。日本の歴史は理解しがたかったが、日本の昔の武士の物語やラフカディオ・ハーンの爽やかな文章は余を欣ばせた。国民的思想が余の胸に充満した。余は欧羅巴の覇絆を脱せるインドの自由並に亜細亜の自由を想像した。余は剣を携げてインドのために戦ひ、インド解放に貢献すべき武勲を立てたいと夢想した』

日露戦争における日本の勝利に対する至深の感激が、ネールをインド独立の戦士たらしめ、前後三十年の善戦健闘を続け、下獄実に九回の苦難を嘗めて志愈々堅く、やがて老いたる聖雄の後を継いで、インド国民運動の最高指導者たらしめんとするに至ったことは、吾等の会心無限とするところがあるが、日本に関するネールの知識が、当初より英語を通して得られたことは、吾等に遺憾至極とするところである。

二

昨年初夏のころ、印度国民運動の勇敢なる戦士として、女ながらも三度まで下獄せるカマーラ・デーヴィ女史がアメリカの講演旅行を終へて帰国の途次、その乗船が日本医寄港した。彼女は印度においてはイギリス人の、合衆国においてはアメリカ人の言論を受信し、根強き排日感情を抱き、日本の土を踏むことなく西に向つて去らんとした。

印度の将来、従つて亜細亜の将来は、日本を度外視して考へられるべくもない。真個の日本を知ることは、亜細亜諸国に取つて最も緊要な事柄の一つである。苟くも印度独立を生命とする者が、日本を知るべき稀有の好機を与へられ乍ら、好悪の感情に左右されてこの好機を空しくすることは、断じてその士業に忠実なるものではない。それ故に余は友人たる在留印度人に勧め、強ひて女史を上陸せしめて、自身の耳を以て聞くことによつて、日本が果たして英米人の言ふが如き日本なりや否やを判断させようとした。

女子は在日同胞の言葉を容れ、旅程を変じて日本視察の意を決し、先ずサハイ君を案内者として東北の農村を一巡した。印度農民の生まれて満腹を知らず痩せこけた四肢、苦悩に窶(注、「窶」のように見える、不鮮明で判読し難い活字)れ果てた顔を見慣れた彼女に取りて、東北農村の勤勉健康なる男女の姿は、正に感動に値するものであつた。旬日の東北旅行が、夙くも彼女の日本観を是正するに役立ったのである。彼女はこの旅行の後に暫く東京に滞在し、諸種の会合に出席し、大胆率直に自己の意見を述べた。そのアングロサクソン的観察は吾等の同意し得ざる所であつたが、上陸当時の排日感情は殆どその影を薄め、新しく日本を見直さねばならぬと考へるに至ったことは事実である。しかしそれ等の会合における彼女の人なげなる態度、満堂を呑める気魄は、インドに蘇り来れる生命の溌剌強靭を想わしめた。

余は想ふ。若しジャワハルラル・ネールにして親しく日本に遊び、日本の真実の姿に触れたならば、必ずその日本観を改めるであらうと。一九三八年八月ネールは、空路重慶を訪ひ、滞在一週間、支那側の非常なる歓待を受けた。恰も一夜ネールが蒋介石夫妻を私邸に訪問して懇談しつつありし時、日本軍は月明に乗じ重慶の空襲を行つた。重慶要人が如何なることを彼に語ったかは知るよしもないが、爾来ネールの日本に対する反感は一層昂まつた。

彼は帝国主義・ファシズム・資本主義を以て等しく印度の敵なりと力説し、日・独・伊三国を非難して倦むことを知らない。英米人の著書によつて日本に対する先入見を抱き、日本の空襲下に重慶の宣伝を聴くとすれば、かくあることも敢えて怪しむに足らない。

さりながら少なくとも日本の同情なくして印度の独立は可能であるか。印度の歴史において永く記憶せらるべき一九二九年のラホール国民会議において、ネールはその議長でなかつたか。この年十二月三十一日夜半または一九三〇年一月一日は、印度の完全なる独立が熱狂と興奮の内に決議され、万雷の如き『母國万歳』の歓呼のうちに、震へる感激を以て高く印度国旗を議場に掲げたのは、実にネールその人の手ではなかつたか。爾来十年の歳月矢の如く過ぎた。

当時の手を日本に伸べよ。生涯を献げ来たりし印度の独立は希望に非らずして現実となるのである。

三

ジャワハルラール・ネールは下の如く言ふ――『戦争と印度――吾等は何を為すべきであったか。過去数年の間、吾等はこの問題について考慮し、吾等の政策を掲げてきた。しかも一切の努力にも拘わらず、イギリス政府は中央立法議会にも州政府にも詢ることなくして、印度は交戦国なりと宣言した。そは帝国主義が依然として活動していることを示すものがなるが故承認し難き侮辱であつた』と。

帝国主義が依然としてイギリスを支配していることを、この宣言によつつて今更気付いたかの如く高調していることが、既に吾等の耳に不思議に響く。しかしながらそれはそれとして、印度はその承認すべからざる侮辱に対し何をなしたか。国民会議派例によつて長文のステートメントを発表して、イギリスの戦争目的とその帝国主義とに対する説明を求めたに過ぎない。イギリス政府は此の要求に答ふるに惨酷なる法令の発布と国民主義者の仮借なき拘引とをもつて、峻厳無比の弾圧を独立運動の上に加へた。

ネールは之に対して如何なる態度を執ったか。曰く『怨恨は弥増し、行動への要求がわれ等の裡に燃え立った。しかも戦争の方向とイギリスの危機そのものが、われ等を躊躇させた。何となればわれ等はガンディが教へたる古き教訓、即ち敵の困難に乗じて反抗してはならぬといふ教訓を忘れ去ることは出来ぬからである』と。

一九三一年五月四日の夜、印度民衆の一年に亘る悪戦苦闘が、ガンディ・アーキン協定によつて明白なる屈服に終わった時、最も大切な宝が去りてまた帰らぬが如き空虚をその心に感じて、身を横たへてその五月の一夜を思ひ明かしたネールが、またもやガンディの『教訓』を守り、剣戦に訴える代わりに舌に頼り、甲冑で五体を固める代わりに言葉で思想を飾り、説得によつて英国から自由を貰はうとして居るのか。イギリスの危機が彼の行動を躊躇せしめるといふのは果たして何の意味か。英国は印度の敵ではないか。戦ひは勝つためでないのか。勝つて敵を倒すよりは奴隷の境遇に止まることを選ぶといふのか。

余はネールの態度を見て直ちに薄伽梵歌のアルジョナに想到する。不義の敵を討つために大軍を催し、両軍の渡鼓既に相見え、矢石将に飛ばんとせる咄嗟の間に、日ごろ勇武の誉れ高かりしアルジョナが、一念端なく同胞相屠るの酸鼻に想到するや、善戦健闘のこころ頓に挫け、全く戦意を失ひ去った。この時彼がその軍師、毘紐天の権化クリシュナに向かって吐露せる哀情は、非戦主義・平和主義・無抵抗主義・人類愛主義などと名づけられて、印度の柔軟なる魂に欣び迎へられる思想であった。クリシュナは立ちどころにアルジョナを叱咤して、己を汚し、天国の門を鎖ざし、体面を傷つける如き悲観を捨てよといつたが、アルジョナがなほ『憂ふべからざるを憂ひ、聡明に似たる言をなせる』が故に、クリシュナは彼の問うふに任せ、戦陣危急の間に、人生の意義、天意の意義、自然の原理を提示した。

ネールは幾たびかこの珍重至極の聖典を読んだに相違ない。果たして然らばアルジョナの如く徒に『聡明に似たる言葉』を繰返すことを止め、ガンディの教訓を守る代わりに、クリシュナの教訓に従って戦ふべきである。

四

ネールはその父モティラールについて下の如く述べている――『彼は古き印度の復活など念頭に置かなかつた。彼はこれについて何等の理解も同情もなく、却つて種姓制度その他の社会風習を徹底して憎んでいた。彼はヨーロッパを尊重しヨーロッパ的進歩を歩み、且つそれはイギリスとの協調によつて可能だと信じていたと。

ネールはこの父の子として、十一歳の時からイギリス人の家庭教師に育てられ、十五歳にして夙くもイギリスに遊学しハローを経てケムブリッジ大学を卒業するまで、留学七年に及んだ。まことに身も魂もイギリスで育つたのである。

美しき夢多き青春時代をイギリスの学窓で過ごしたことが、ネールとイギリスとを離れ難きものにしたのでなからうか。ネールの理性はイギリスを非難しつつも、その感情はイギリスを憎み得ぬぬのでなからうか。物には本末があり事には先後がある。いま印度にとりて当面焦眉の急務は、イギリスの資本主義的帝国主義の妥当であり、一切の爾余の問題は印度がイギリスの覇絆を脱してからの事である。然るに『外からの侵略と内からの無秩序より自らを守るため』などと唱へて、独立もせぬうちから独立後のことを取越苦労するに至っては、われ等をしてネールの覚悟のほどを疑はしめるものである。

イギリス一国でさへ無比の強敵であるのに、援助の手を差伸べる者まで敵にまわして、果たしてネールは印度独立を可能と考へて居るのか。凡そ世の中にかやうな戦術があらうか。想ふにネールは印度の独立能力について金剛の確信なく、先ずイギリスをして『善き主人』たらしめ、しかる後に印度民衆を訓練して自主自立に耐へるものたらしめんとするのでなからうか。彼の心身に奥深く巣食へる『イギリス』が、未知の善神より既知の悪魔を選ばしめるのでなからうか。もし然りとすればネールが常に揚言し来れる『独立印度の偉大なる世界的使命』は竟に空しき感傷たるに終らねばならぬ。何となればイギリスは、力をもつて倒さざる限り、決して『善き主人』となることはないからである。

ネールは民主国家と独裁国家とを鋭く対立せしめ、自由を束縛するものとして後者に対して無限の憎悪を感じている。しかしながら自由とは組織に非ずして態度である。そは団体の意志と個人の意志との間に存する真実の関係である。独裁政治も民主政治も等しく精神の発動形態である。それ故に独裁的なる共和国があり、民主的なる帝国もある。国民を重んじ、その要求、その意志、その向上、その精神を重んずる所、そこに政体の如何を問わず真個の自由がある。英米の民主政治は別個の仮面に隠れたる専制政治である。そは個人を群衆に隷属させ、群衆を少数の欺瞞者に隷属させ、投票の数を真理の標準とする政治であり、剣戟の支配に代へるに黄金の支配をもつてせるものである。

ネールは日本の政治的理想をその本質において認識することによって、日本に対する理由なき反感を去らねばならぬ。

印度最高の詩人アラビンダ・ゴーシュは幼少にしてイギリスに留学し、留まること実に二十年、西欧の与へ得る一切の教育を遺憾なく受け、その印度に帰れる時は、殆ど母語を忘れたほどであつた。それにも拘わらず彼はよく一切のイギリス的なものをその魂より払拭して、真個の印度人となることによつてのみ、初めて一切を信じ、一切を断行し、一切を犠牲にし得ることを印度青年に教へ、アーリャの思想、アーリャの鍛錬、アーリャの生命を、知識また感情を以てに非ず、実に生命を以て驀地に摑得すべしと教へた。余はネールがアラビンダ・ゴ-シュの精神に拠って印度独立運動を指導せんことを切望して止まない。この精神に立還る時、ネールは必ず亜細亜生活の根柢に横たはる一如を把握し、この一如を具体化または客観化して、新しき亜細亜を実現するために日本と堅く手を握るに至るであらう。