今日は、高槻市真上にある、国宝「石川年足墓誌」の発見された摂津国嶋上郡白髪郷酒垂山のお墓に文化財スタッフの会の同僚に連れて行ってもらいました。

ここは、個人の山なので、なかなか見ることが出来ないのですが、伝手があるとのことで誘っていただきました。

とっつあんは、良い仲間に囲まれて、幸せです。

月日のたつのは早いもので、昨日から2月、如月です。

現在では、新暦2月の別名として如月(きさらぎ)と呼びますが、元来は旧暦2月を、如月(きさらぎ)と呼びます。

如月という名前の由来には諸説あり、2月は、まだまだ寒さが残っているので、「衣」を「更」に重ね「着」するところから、着更着(きさらぎ)とする説が有力とされます。

他に「生更ぎ」の意で草木が更生することをいうとか、陽気が増す時節であるところから「気更来」というなど様々な説があります。

または草木の芽の張り出す月なので、「草木張月」→「くさきはりづき」→「きはりづき」→「きさらづき」→「きさらぎ」という説…もあるとか。

清少納言の『枕草子』には、

春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山際、少しあかりて、紫だちたる雲の細くたなびきたる。

とあります。

春は、あけぼのの頃がよい。だんだんに白くなっていく山際が、少し明るくなり、紫がかった雲が細くたなびいているのがよい。

と言うことらしいです。

まだ、この時期には、少し早いのかもしれませんが、もうすぐ立春ですから、そろそろですね。

今日の1枚の写真は、ちょうどそんな頃なのでしょうか。

ふと見上げると、三日月と明けの明星が綺麗でしたのでパチリ!

★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

明日2月3日(己丑つちのとうし 先勝)はこんな日です。

●「節分」

2月3日は節分ですが、実は季節の始まりの立夏、立秋、立冬の前日はいずれも節分にあたります。

季節のかわり目には邪気が生じると考えられており、それを追い払うために、この日の夕暮れ、柊(ひいらぎ)の枝に鰯(いわし)の頭を刺したものを戸口に立ておいたり、炒った大豆をまいて年の数だけ食べる習慣があります。

これは江戸時代から、春をむかえる厄払いの行事として、諸国の神社や家庭にひろまり、体を豆でなでて厄をうつしたり、年齢の数だけ豆を食べたりするようになりました。

また、ヒイラギの葉がとがっていることから、「鬼の目突き」とよばれ、その先にイワシの頭をさして戸口にかかげると、邪気の侵入をふせぐとされています。

ところで、節分の日に「何故豆をまくのか?」。大豆は、満州が原産地とされますが、中国では強靭な生命力を持つ穀物を重要視したことから、日本でも豆を撒くようになったといわれます。

「悪魔のような鬼の目」、つまり「魔目(まめ)」をめがけて豆を投げれば「魔滅(まめ)」になる。と言うわけで豆をまくようになったという説もあります。

●「春節(旧元日)」

春節は旧暦(農暦)の新年であり、中国ではもっとも古い伝統的な祭日です。

春節は歴史が古く、中国古代の商の時代(紀元前1600年)の年末年始に神や祖先を祭ることに由来するといわれます。

大晦日の夜は、一家だんらんの大切な時で、一家の人たちがすべて集まって年越しのごちそう「年夜飯」に舌つづみを打ちます。一晩中一睡もせず新年を迎える人も多く、これを「守歳」と呼びます。また、堤灯をつるし、五色の布を飾り、街中のあちこちで爆竹を鳴らし、花火を打ち上げ、旧正月を祝います。

●「のり巻きの日」

戦前から関西で行われていた習慣をですが、1987年(昭和62年)に、海苔業者が記念日として制定しました。

節分の夜にその年の恵方(歳徳神の住む方角で、その年に吉となる方角)に向かって、願い事を思い浮かべながら、無言で太巻きを食べると幸福になるという言い伝えからこの日が生まれました。

のり巻きはひとりで1本食べきるまで誰とも話してはいけないとか…。

恵方巻きの具材は何でも良いそうですが、七福神に因んで、かんぴょう、キュウリ、シイタケ、伊達巻、うなぎ、でんぶ、その等の七種類の具を入れるのが良いとされています。

現在の恵方巻の起源は、豊臣秀吉の家臣・堀尾吉晴が、節分の前日に巻きずしの様な物を食べて出陣し、戦いに大勝利を収めたという故事を元にしていると言われています。

ちなみに恵方は、5年ごとに同じパターンをたどり、2011年(平成23年)は、南南東になります。

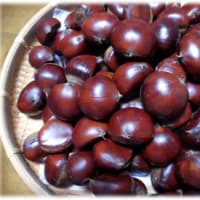

●「大豆の日」

節分の日には煎った大豆をまいて邪気を払い、まいた大豆を年の数だけ食べて無病息災を願う風習から大豆製品を扱うニチモウ株式会社が制定しました。

節分となることの多い2月3日をその記念日としました。

●「岡谷・寒の土用の丑の日」

「うなぎのまち岡谷の会」が1998年12月に制定した日です。

長野県岡谷市は、天竜川の源の諏訪湖のほとりにあるまちで、古くからうなぎの漁獲量、消費量とも多く、その伝統を受け継ぐうなぎ取扱店により、岡谷独自のうなぎ料理の味を創り出しています。

そのまちにふさわしく寒の土用にもうなぎを食べる新しい食文化を築こうと記念日を設けました。

●「ギョーザの日」

冷凍ギョーザを販売する味の素冷凍食品株式会社がこの日にギョーザを大いに食べて、その美味しさをもっと知ってもらおうと制定しました。

日付はギョーザの生まれ故郷である中国では縁起の良い食べ物として、旧正月にギョーザを食べる習慣があることからです。

●「めかぶの日」

2月あたりから収穫される“めかぶ”。旬の“めかぶ”を食べて健康と長寿を願おうと、福岡県の水産会社が制定しました。

旧暦の元旦としたのは、旬を迎えたことと、福岡県北九州市の関門海峡にある和布刈(めかり)神社で1300年以上続く和布刈神事が旧暦の元日に行われることにもよります。

●「大岡越前の日」

1717(享保2)年、大岡越前守忠相が南町奉行に就任しました。

「大岡裁き」と呼ばれる名裁判で有名ですが、19年間の在任中の裁判は3回だけで、そのうち忠相が執り行ったのは1回だけでした。8代将軍吉宗の信頼が厚く、享保の改革に協力しました。

●「絵手紙の日」

日本絵手紙協会が制定した「絵手紙」をかいて送ることを世界中に呼びかける日です。

日付は2と3で絵手紙の「ふみ」と読む語呂合わせからです。

絵手紙は季節の風物などに短い言葉を添えた手紙で、書き手の感性や人柄が感じられる魅力的なものであることから趣味とする人が多くいます。

●「光悦忌」

書家・工芸家の本阿弥光悦の1637(寛永14)年の忌日です。

●「不眠の日」

日本人の約6割がなんらかの不眠症状を持っているといわれます。しかし、その中の多くの人が対処方法や改善手段の正しい知識を有していないことから、睡眠改善薬などを手がけるエスエス製薬株式会社が制定しました。

不眠の改善について適切な情報発信を行います。不眠は一年中起こる症状なので、2と3で「不眠」と読む語呂合わせから毎月23日と2月3日を記念日としました。

●「総持寺火渡り行」

総持寺で毎年節分の日に人々の心を洗い、1年を幸せに過ごすための新春行事として行われる「火渡り行」です。

お寺の信者さんとか希望者の方々が火渡り行を行ないます。

燃やされた護摩木の上をはだしで渡ると一年無病息災が叶うそうです。

柴灯護摩が行われた後、山伏らが護摩の残り火で歩く道をつくり、山伏による気迫のこもった「火渡り行」が始まります。ホラ貝や太鼓、鉦を打ち鳴らしながら読経を続け、読経が響きわたるなか訪れた大勢の参拝者は山伏の導きのもと、護摩の残り火の上を無病息災を願い素足で次々と渡っていきます。

総持寺 茨木市総持寺

●「須賀神社(すがじんじゃ)懸想文(けそうぶみ)売り」

永治2年(1142)縁結びの神を祀ったのが創祀と伝わります。

須賀神社では、節分祭、2~3日の両日ともに、烏帽子水干姿の懸想文売りが、梅の枝に文を付けた懸想文(けそうぶみ)を社頭で授与(1000円)します。

この懸想文を鏡台やタンスに入れておくと、容姿端麗になり良縁が舞い込み、衣装も増えるといわれています。

2日は縁結びの神に因み、翁と媼姿の追儺招福の豆まきが行われます。この他、須賀神社は、交通安全祈願の社として有名です。

須賀神社 京都市左京区聖護院円頓美町1

![]() 「にほんブログ村」ランキング参加中です。

「にほんブログ村」ランキング参加中です。

私のブログに興味を持たれた方、「ポチッ」とクリック、応援お願いします。

私のブログに興味を持たれた方、「ポチッ」とクリック、応援お願いします。

伝手があるとはいえ、やはり

お仲間に恵まれての事ですね

三日月と明星が、とても綺麗です

昨日は、猛吹雪の中での雪掻きでしたが

今日は暖かで、いいお天気でした

そうですね。

とっつあんは、良い仲間や良い友、良いブログ友に恵まれて幸せです。

今日は、全国的に暖かかったようです。

節分の大阪発の「のり巻きの丸かじり」は、とうとう全国的な行事になったようですね。