前回記事の案内板にある多功肥後守という人物は、多功氏の検索ではわかりません。栃木県上三川町にある多功城はウィキペディアによると、ゴルフ場が建設され、大半が破壊されたとされ、現在城が大きな規模であったことを窺える遺構はお蔵屋敷跡が遺されていて、高い土塁と、周囲の深堀によって想像できます。

多功城は鎌倉時代後期にあたる宝治2年(1248年)に、宇都宮頼綱の七男多功宗朝によって築かれたといわれている。

小山、薬師寺から宇都宮に通じる要路にあり、多功氏と同じく宇都宮氏一門の横田氏の横田城と並び、宇都宮城の防衛に大きな役割を果たした。

戦国時代になると宇都宮城を防衛する拠点として大いに機能し、上杉氏や後北条氏の苛烈な侵攻を幾度も撃退している。弘治3年(1557年)に上杉謙信の軍勢が宇都宮城を攻略するために多功城、上三川城を攻撃するが、多功城主の多功長朝の采配のもと、一門の児山城主児山兼朝、簗城主簗朝光・吉朝父子、家臣の石崎通季、野澤保辰、高木道重、上野祐朝、伊澤遠江守、木田淡路守、援軍で駆け付けた祖母井吉胤、矢板長則などの2000余りの軍勢の活躍によって、先陣の佐野豊綱などを討ち取り、撃退している。

元亀3年(1572年)1月には後北条氏が2000の軍勢で多功城に攻めてきたが、多功城主で多功長朝の子多功房朝が迎え撃ち、撃退している。さらに同年12月に再び後北条氏が攻めてきているが、こちらも撃退に成功している。

天正13年(1585年)12月に後北条氏が再び多功城に攻めてきた。多功城主で多功房朝の弟多功綱継による徹底抗戦により、またもや後北条氏は多功城を攻略できなかった。また、宇都宮城も攻略できず、宇都宮城下町の民家や寺院などに火を放つのみで撤退している。

天正17年(1589年)9月に、後北条氏が再び宇都宮城を攻略するために侵攻してきた。綱継は多功城に攻めてきた北条氏邦・後北条氏に寝返った宇都宮氏重臣芳賀高継と戦い、これを撃退している。

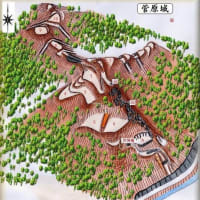

俎板平城

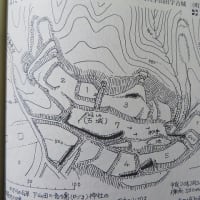

イシダイに見える縄張り図で八幡屋敷跡と周囲の曲輪

八幡屋敷

八幡屋敷の東上にある曲輪、井戸があり井戸曲輪

井戸曲輪の東上の曲輪、疱瘡神とあります。初冬であれば、草が枯れてよくわかると思います。

背びれに沿って五つの曲輪が並んでいますが、一番西の曲輪の城壁です。曲輪は五つともひどい薮です。

五つの曲輪の東にある詰め丸の城壁

詰め丸

詰め丸から南に細長い曲輪の先に空堀を作る土塁があって。

それを越えると本丸西虎口

次回 本丸へ

多功城は鎌倉時代後期にあたる宝治2年(1248年)に、宇都宮頼綱の七男多功宗朝によって築かれたといわれている。

小山、薬師寺から宇都宮に通じる要路にあり、多功氏と同じく宇都宮氏一門の横田氏の横田城と並び、宇都宮城の防衛に大きな役割を果たした。

戦国時代になると宇都宮城を防衛する拠点として大いに機能し、上杉氏や後北条氏の苛烈な侵攻を幾度も撃退している。弘治3年(1557年)に上杉謙信の軍勢が宇都宮城を攻略するために多功城、上三川城を攻撃するが、多功城主の多功長朝の采配のもと、一門の児山城主児山兼朝、簗城主簗朝光・吉朝父子、家臣の石崎通季、野澤保辰、高木道重、上野祐朝、伊澤遠江守、木田淡路守、援軍で駆け付けた祖母井吉胤、矢板長則などの2000余りの軍勢の活躍によって、先陣の佐野豊綱などを討ち取り、撃退している。

元亀3年(1572年)1月には後北条氏が2000の軍勢で多功城に攻めてきたが、多功城主で多功長朝の子多功房朝が迎え撃ち、撃退している。さらに同年12月に再び後北条氏が攻めてきているが、こちらも撃退に成功している。

天正13年(1585年)12月に後北条氏が再び多功城に攻めてきた。多功城主で多功房朝の弟多功綱継による徹底抗戦により、またもや後北条氏は多功城を攻略できなかった。また、宇都宮城も攻略できず、宇都宮城下町の民家や寺院などに火を放つのみで撤退している。

天正17年(1589年)9月に、後北条氏が再び宇都宮城を攻略するために侵攻してきた。綱継は多功城に攻めてきた北条氏邦・後北条氏に寝返った宇都宮氏重臣芳賀高継と戦い、これを撃退している。

俎板平城

イシダイに見える縄張り図で八幡屋敷跡と周囲の曲輪

八幡屋敷

八幡屋敷の東上にある曲輪、井戸があり井戸曲輪

井戸曲輪の東上の曲輪、疱瘡神とあります。初冬であれば、草が枯れてよくわかると思います。

背びれに沿って五つの曲輪が並んでいますが、一番西の曲輪の城壁です。曲輪は五つともひどい薮です。

五つの曲輪の東にある詰め丸の城壁

詰め丸

詰め丸から南に細長い曲輪の先に空堀を作る土塁があって。

それを越えると本丸西虎口

次回 本丸へ