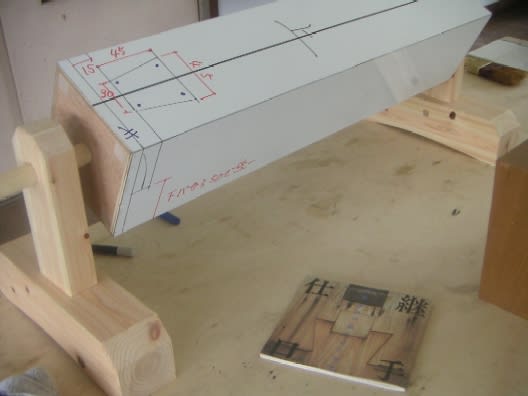

さてさて、本日は昨日墨付けを行った、腰掛け蟻継ぎの刻みを行います。

先ずは腰掛けから、以外と蟻部分よりこの腰掛けをきっちり納める方が難しいみたいです、理由は墨付けを行ったときに、差し金一枚(差し金の幅=15mm)と15mmを測って墨を付けたときとで、若干の伸び(誤差)が出ることと、ノコの横切りが上手にできないことが理由のようです、一息ついたら腰掛けの練習をさせることにしましょうかねぇ

続いて . . . 本文を読む

さてさて、本日から本格的な継手の実習に入る「大工の学校」まず最初は「腰掛け蟻継ぎ」からです。

と、その前に継ぎ手についてだけど、木材には上と下に呼び名があって、つまりは木が立っていた先端の方を「末」、逆に根本にあった方を「元」と呼びます。

この継ぎ方にも、ルールというかある程度の決まりがあります。

末と元を継ぐことを「送り継ぎ」と言って一番ポピュラーな継ぎ方です。

続いて、末と末を継ぐこと . . . 本文を読む

さてさて、本日はいよいよ番匠削ろう会の日となります。これは4月から行ってきた道具直しの技術の集大成として毎年行ってきた大会です。

ルールは至って簡単、ヒバの角材(45×45×1.0m)を削り、時間内でいかに薄く綺麗な削り華を出せるかを競います。

今年は練習から10ミクロン以下の記録が出ていたので、僕も大変期待していたし、地元の工務店の方々や、マスコミ関係など幅広く案内を出していたのでたくさ . . . 本文を読む

さてさて、本日も大工の学校は連日の道具直し、写真のような薄~い鉋屑もでて、来るべき「番匠削ろう会」にも高記録が出そうな予感であります。(お近くの方は是非6月1日遊びに来てください。)

話は変わって、再来月の7月9日に福祉住環境コーディネーター検定もあるので、そちらの方も申し込みをしないといけません、例年どおり3級は全員受検してもらい、2級は申し込みのあった4名がチャレンジすることになり . . . 本文を読む

さてさて、今週も大工の学校は鉋の道具直しです。

毎日少しづつ細かい作業をやって見せて、やらせてみる、これの繰り返しです。

説明が一通り終わったので、今までのおさらいとして仕上げカンナを自分の力で直していきます。来週はいよいよ「番匠削ろう会」ですので、昼休みもそこそこに切り上げ作業をしている姿に、すごいな~と感心しております。

表題の写真は、台直し鉋で鉋台を直している様子です。

普通のカン . . . 本文を読む

さてさて、本日も鉋の研ぎが続いております、今日は朝から終了まで一日中実習を行いました。

前回の裏打ちが終わり、次に裏を研ぐ「裏押し」という作業を行います。

これは、ノミの回で書いたとおりピカピカに磨き上げなければなりません。

ノミでかなり上手に仕上げていたので、みなさんあまり問題なく仕上げておりました。

そして、いよいよ砥ぎの作業です、初めに中砥で砥ぎます、鉋の砥ぎについてポイントに

なる . . . 本文を読む

さてさて、大工の学校では、今週からいよいよ鉋の道具直しに入りました。

このブログを見ている皆さんにとっては当然かも知れませんが、改めて言いますと鉋は大工の技術がはっきりと現される道具なのです、砥ぎはもちろんの事、刃の仕込み、台の調整、裏座の調整、鉋がけ自身の力の入れ具合等など、ものすごく「注文の多い道具」です、これらすべての条件がととのって初めて数ミクロン単位の削り屑が出るわけです。

よ . . . 本文を読む

さてさて、今までは実習の話メインだったけど、本日は学科のお話です。

大工の学校では、一学期をメインに、様々な学科があります。

例えば、安全衛生、木質構造、工作法、設備、法規、材料、施工法等々計400時間程度です。

みなさん使用している教科書は、雇用能力開発機構発行の建築I~Ⅴ等です。

ご多分に漏れず、時代遅れの白黒の難しそうな教科書なのです、公立の職業訓練校はなんと法律で厚生労働省指定 . . . 本文を読む

さてさて、無事に5月病に掛かることもなく元気に訓練再開となりました大工の学校は

、今週からいよいよ砥ぎとなりました。

大工の学校で使用する砥石はキング1000番とスエヒロ8000番を使用します、

これだけでも結構なお値段だけど、天然砥石だったら30万とかもあるんだよ、

と教えたらこれまたビックリ!価値観が違うんでしょうね~

さて本題、鑿の砥ぎはなんといっても、両端の耳と呼ばれる部分でしょ . . . 本文を読む

さてさて、五月となりいよいよ「大工の学校」では道具直しを教えて行きます。

トップバッターは鑿(のみ)からです、早速砥ぎを・・・といいたいところですが、どんな道具でもそうなのですが、何事も準備が大切なのです。

それこそ砥ぎも仕事をするための準備である事には間違いないのですが、そこに行き着くためにはさまざまな過程があるわけです、そう砥ぎは道具直しの最後の過程といっても大げさではないのです。

. . . 本文を読む