さてさて、棟上げも一段落し筋かいや間柱、鼻隠し、破風など外部の仕舞いそして内部の造作に取り掛かっております。

本日はまぐさ、窓台 鴨居 敷居についてです。

似ているような、似てないような部材なので、ここでは主に役割を説明しときますね。

(ひかり付けや、仕口の仕事などはまたこんどね)

まぐさは、漢字では『楣』もしくは『目草』と書きます、窓を目に例えると、眉毛みたいなものということでしょうか?

語源はさておき、まぐさはサッシ枠を取り付けるための部材で、主に大壁造に用いられます。

腰窓の下部に取り付ける部材は、窓台と呼びます、材料の大きさは、105角の柱の場合、105×30~105×45程度でしょうか?当然45mmのほうがお勧めですけどね。

仕口の仕事は、イモ(柱の内々)で切ってビス留めが一番簡単だけど、せめて片木大入れまたは大入れなどをして欲しいものです。

(写真は練習の為にほそで納めています)

次に鴨居です、鴨居はドア枠の上の部分などもいう場合がありますが、ここでは真壁造の障子や襖の枠ということで説明します。

まぐさと異なるのは、化粧仕事ということです、無節の柾目を使用するのが一般的ですね、内側(下面)を木表に使用します。

溝の付き方は様々ですが、基本的な納まりを説明します。

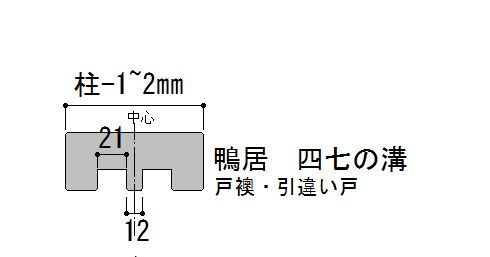

最初に、間仕切り障子や洋間との取り合いの引き違いに使用する鴨居です。

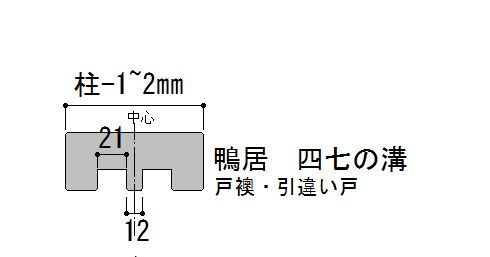

図のように、中心の凸部(なかひばた)が12mmで、溝が21ミリとなります。これを「四七の溝(ししちのみぞ)」と呼びます。

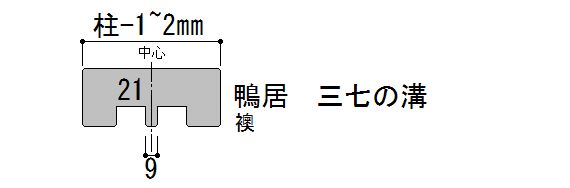

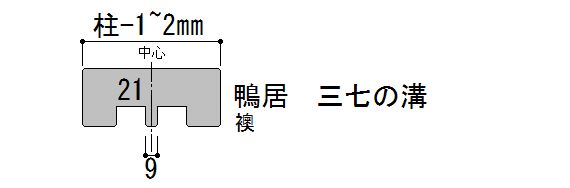

次に、引き違いの襖に使用する鴨居は下図の通り、なかひばたが9mmとなります。

これを「三七の溝(さんしち)」と呼びます。

たかが3mmと侮るなかれ、これを間違えると、障子は納まりませんし、襖は間があきすぎてしまいます。

溝の深さは、15mm程度掘る(=突く)。昔は専用のカンナがありましたが、最近では機械で溝を突くことがほとんどですね。

片引き戸の場合は、下図のとおり溝が一本だけになりますので、一引き戸と呼ぶこともあります。

窓と一緒に取りつく障子は、「内障子」と呼びます、このときは下図のように、中心を少しずらしたような納まりになりますので、「芯よけ四七の溝(しんよけししちのみぞ)」と呼びます。

そのほかにも、溝をついていないものは「無目鴨居」欄間が取りつくものは「中鴨居」と呼ばれたりします。

当然、地域差もあると思いますが、こんなところでしょうか?

最後に、敷居です。

敷居は鴨居と対になるものですが、中連(腰窓)などになると敷居では無く、窓台と呼ぶ方がセオリーでしょうが、敷居といっても現場では伝わると思います。

敷居は踏むのでは無く跨ぐものだそうですが、長い年月踏み続けると、やっぱり下がってしまうからでしょうか?

良い仕事をすれば大丈夫でしょうが、昔はコーススレッドなどもなかったからでしょうね。

このように契(ちぎり)を入れれば、ビスを使わなくても、浮き上がることを少なくすることができます。

敷居の溝の深さは2~3mm程度でOKです。

と書いておりましたが、たかさんが指摘してくださったとおりで、これはあくまでもオーソドックスな寸法で、下に書いてあるように敷居すべりや戸車などを使う場合は、少し深くしたりします。

材料は上面を木表に使います。

材料は、鴨居と異なり、桜やケヤキなど、堅木を使用することが一般的です。傷みやすいのと、何といっても建具が何度も行き来して削れてしまいますからね。

最近では、竹製やプラスチック製などの敷居すべりを貼っているものが多いです。

便利にはなったけど、敷居の溝からビス締めで、その上をプラスチックの敷居すべりで隠すというような仕事がふえてきております、少し残念ですね。

最近は、大壁造の住宅が多くなり、押入れの中段などもユニット化していることが増えました。真壁造でも本物と見分けがつかないくらい良くできた集成材の材料などもあります。

しかし、99%本物でも、残りの1%は何か違うな?って感じるんですよね。

年月を重ねるにつれ、その1%の差だったものが、段々大きくなるものです、値段的にもそんなに差はありませんが、材料に懸ける手間暇や必要とする技量は全然違います。

その差が、年を越えて出てくるんでしょうね。

おしまい。

追記

リクエストにお答えしまして、建具の肩についてと建具の召し合わせについて書かせていただきます。

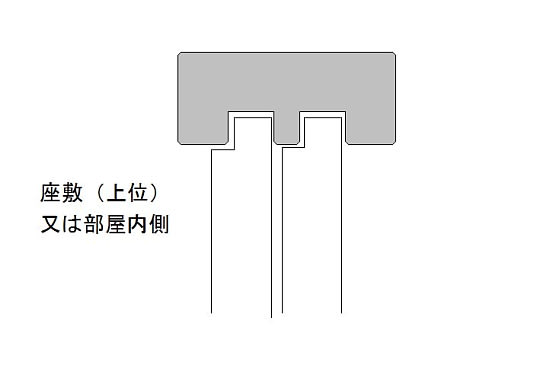

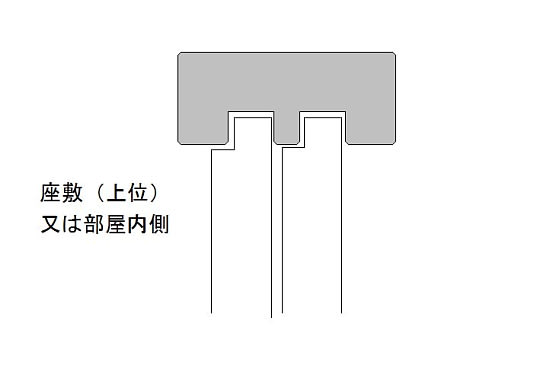

建具の肩(切り込み)は座敷側、もしくは部屋内側が基本です。

当たり前ですが、木製の雨戸などは、肩を内側にします。

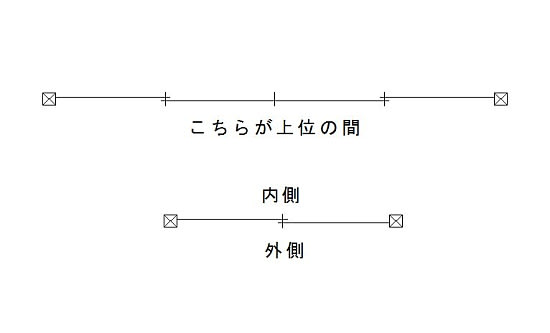

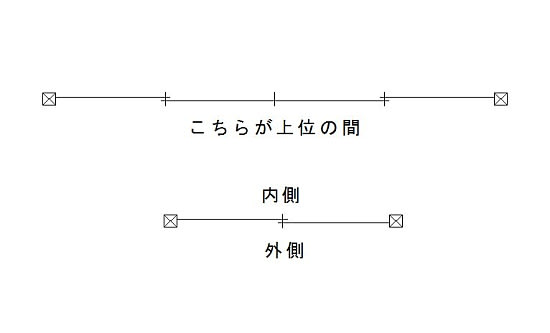

それと、建具の召し合わせは、二枚戸のときは、右側を前にします。

4枚建てのときは、上の図を参考にしてください。

4枚建てのときは、上の図を参考にしてください。

こんなところでしょうか?補足はあっちゃん先生お願いします。

本日はまぐさ、窓台 鴨居 敷居についてです。

似ているような、似てないような部材なので、ここでは主に役割を説明しときますね。

(ひかり付けや、仕口の仕事などはまたこんどね)

まぐさは、漢字では『楣』もしくは『目草』と書きます、窓を目に例えると、眉毛みたいなものということでしょうか?

語源はさておき、まぐさはサッシ枠を取り付けるための部材で、主に大壁造に用いられます。

腰窓の下部に取り付ける部材は、窓台と呼びます、材料の大きさは、105角の柱の場合、105×30~105×45程度でしょうか?当然45mmのほうがお勧めですけどね。

仕口の仕事は、イモ(柱の内々)で切ってビス留めが一番簡単だけど、せめて片木大入れまたは大入れなどをして欲しいものです。

(写真は練習の為にほそで納めています)

次に鴨居です、鴨居はドア枠の上の部分などもいう場合がありますが、ここでは真壁造の障子や襖の枠ということで説明します。

まぐさと異なるのは、化粧仕事ということです、無節の柾目を使用するのが一般的ですね、内側(下面)を木表に使用します。

溝の付き方は様々ですが、基本的な納まりを説明します。

最初に、間仕切り障子や洋間との取り合いの引き違いに使用する鴨居です。

図のように、中心の凸部(なかひばた)が12mmで、溝が21ミリとなります。これを「四七の溝(ししちのみぞ)」と呼びます。

次に、引き違いの襖に使用する鴨居は下図の通り、なかひばたが9mmとなります。

これを「三七の溝(さんしち)」と呼びます。

たかが3mmと侮るなかれ、これを間違えると、障子は納まりませんし、襖は間があきすぎてしまいます。

溝の深さは、15mm程度掘る(=突く)。昔は専用のカンナがありましたが、最近では機械で溝を突くことがほとんどですね。

片引き戸の場合は、下図のとおり溝が一本だけになりますので、一引き戸と呼ぶこともあります。

窓と一緒に取りつく障子は、「内障子」と呼びます、このときは下図のように、中心を少しずらしたような納まりになりますので、「芯よけ四七の溝(しんよけししちのみぞ)」と呼びます。

そのほかにも、溝をついていないものは「無目鴨居」欄間が取りつくものは「中鴨居」と呼ばれたりします。

当然、地域差もあると思いますが、こんなところでしょうか?

最後に、敷居です。

敷居は鴨居と対になるものですが、中連(腰窓)などになると敷居では無く、窓台と呼ぶ方がセオリーでしょうが、敷居といっても現場では伝わると思います。

敷居は踏むのでは無く跨ぐものだそうですが、長い年月踏み続けると、やっぱり下がってしまうからでしょうか?

良い仕事をすれば大丈夫でしょうが、昔はコーススレッドなどもなかったからでしょうね。

このように契(ちぎり)を入れれば、ビスを使わなくても、浮き上がることを少なくすることができます。

敷居の溝の深さは2~3mm程度でOKです。

と書いておりましたが、たかさんが指摘してくださったとおりで、これはあくまでもオーソドックスな寸法で、下に書いてあるように敷居すべりや戸車などを使う場合は、少し深くしたりします。

材料は上面を木表に使います。

材料は、鴨居と異なり、桜やケヤキなど、堅木を使用することが一般的です。傷みやすいのと、何といっても建具が何度も行き来して削れてしまいますからね。

最近では、竹製やプラスチック製などの敷居すべりを貼っているものが多いです。

便利にはなったけど、敷居の溝からビス締めで、その上をプラスチックの敷居すべりで隠すというような仕事がふえてきております、少し残念ですね。

最近は、大壁造の住宅が多くなり、押入れの中段などもユニット化していることが増えました。真壁造でも本物と見分けがつかないくらい良くできた集成材の材料などもあります。

しかし、99%本物でも、残りの1%は何か違うな?って感じるんですよね。

年月を重ねるにつれ、その1%の差だったものが、段々大きくなるものです、値段的にもそんなに差はありませんが、材料に懸ける手間暇や必要とする技量は全然違います。

その差が、年を越えて出てくるんでしょうね。

おしまい。

追記

リクエストにお答えしまして、建具の肩についてと建具の召し合わせについて書かせていただきます。

建具の肩(切り込み)は座敷側、もしくは部屋内側が基本です。

当たり前ですが、木製の雨戸などは、肩を内側にします。

それと、建具の召し合わせは、二枚戸のときは、右側を前にします。

4枚建てのときは、上の図を参考にしてください。

4枚建てのときは、上の図を参考にしてください。こんなところでしょうか?補足はあっちゃん先生お願いします。

樋も色々ですね~

そうそう、この機会に、建具の肩の方向性も教えてあげといてくださいよ~

以外と、肩をどの方向に見せるかが解らない(気にしない・解らない)人が多いですからね~

さっそく追記してみましたので、どうでしょうか?

質問の回答ですが、敷居の場合は上面が木表でですね。木表に溝をつくのは、敷居も鴨居も一緒です。

ここからは僕の推測の話になりますが、内障子を納める場合、つまり芯避け三七の溝に建具が入る場合、肩を内側にしないと納まりがよろしくないと思いませんか?

よってそれを基準に内側の肩を内側もしくは上位の部屋にして、全体を統一した・・・・

だれか、わかる人がいたらお願します。

戸車(平車)やスベリ鋲、敷居スベリ、建具の大きさや種類(襖・障子・ガラス戸等)によって深さを変えると教えるのがいいと思います。

例えば高さ2mの高さのサッシ内障子に2mmの深さの敷居溝だと敷居、建具の反り等で溝からずれてすぐにクレームになるし、建付け調整も、しにくいと思います。今は敷居に堅木を使っている新築はほとんどありません。だいたい檜か杉です。

和室でも建具の高さもどんどん高くなってきています。敷居スベリ、戸車を入れるのが今では一般的なので敷居の深さは床の間や書院等を除けば敷居溝の深さは4mmだと思います。特に敷居か張っていて溝が2mm~3mmで少しでも倒れていたら、かなり建てにくいです

最近の現場でよく敷居溝が浅すぎて建付けられない現場が多くいのですいません・・・

きっと、建具のご専門の方ですよね。

確かにそうかも知れません、敷居には確かに堅木という先入観で考えていました。

材料はもちろん、敷居すべりや、戸車など確かに納まりもそれぞれだし、

大工さんの常識的な寸法が実は不便だったり、時代の流れで変わったりすることはよくありますね。

ということで、少し訂正しておきます。

ありがとうございました。

雨戸や木製の建具を前提にしたということですね。

7年越しにコメントありがとうございます。

返答も半年遅れになりましたが・・・

またアドバイスお願いします。