東京はようやく過ごしやすくなり、秋の雰囲気になってきましたが、11月に入って早くもクリスマスツリー🎄がライトアップ。ちょっと早い気がしますけど、1年の終わりを意識させられます。

秋になると困るのは乾燥。といっても、お肌でも喉でもありませんよ。

ヴァイオリン🎻です。

弦楽器は木製ですから、一番湿度変化に敏感です。

ヴァイオリン1年生の私は、梅雨の時期に湿気で弦が緩む、という経験をしました。

一日くらい使わないで置いておくと、弦が若干緩くなっているので、レッスン前は少しだけペグ(糸巻)をきつく締めておきます。そうすると、レッスンでチューニングをする時に丁度よく調整されているので、その場でペグを回さなくても済みます。

ペグは湿気で膨らむので、固くて片手ではなかなか回らないため、プロの方々がやっているように顎で抱えたままチューニングなんてことはできず、テーブル等に置いて調整します。

一方、乾燥する今の時期はこの逆です。

一日置いておくと、弦の張りが少し強くなってくるので、調整しようと、ペグを動かしたり、ちょうど良い音でペグを止めようとすると、ギュルンと巻き戻ってしまいます。下手すると何度もやり直すことになるので、チューニングは梅雨の時より手ごわいです。

以前、家にあったギターの弦が、乾燥でいつの間にか切れていたということがありました。乾燥には注意した方が良いですね。

今週のレッスンの課題楽曲は、鈴木ヴァイオリン第3巻の二番目の曲、バッハのメヌエット1番と2番です。もともとピアノ曲で、誰でも聞いたことがある曲だろうと思います。私も子供自体に弾いていました。曲と雰囲気と同様、ピアノで弾くのは優しいです。

一応バッハ作曲として知られていますが、そう信じて育ってきた人もいると思いますが、またもや、間違い!

近年、クリスティアン・ペツォールトという方が作曲したものだということがわかっています。バッハが奥さんに贈った作品集の中に、これが名無しで紛れていたため、誤解されちゃったという、バロック時代にありがちのいつもの話です。正式にはピアノ用のメヌエットBWV Anh 114ト長調と115ト短調です。

ピアノでバッハを弾くのが好きではなかった私ですが、この曲をヴァイオリンで弾いていて、バッハって弦楽器で弾くといいなあ、と思い始めていたのに、裏切られた気持ちです。😖。

また作曲家の話で脱線してしまいました。レッスンの話に戻ります。

先週のレッスンでは、第3ポジションとビブラートの練習が中心だったため、楽曲に入る時間がなく、この曲は1度通しで弾きましたが、今週のレッスンへの宿題となりました。

このメヌエット、1番については、とても優雅に弾けて簡単です。

問題は2番です。

ひどく難しいわけではありませんが、第3ポジションへの移動や、完全5度と減5度の組み合わせが入ってくるので、練習が結構大変でした。

第3ポジションは2度出てきます。トリルでファミファとやる箇所は、ミはミ♭なので、速く弾くと、指の位置が微妙にズレやすいところです。

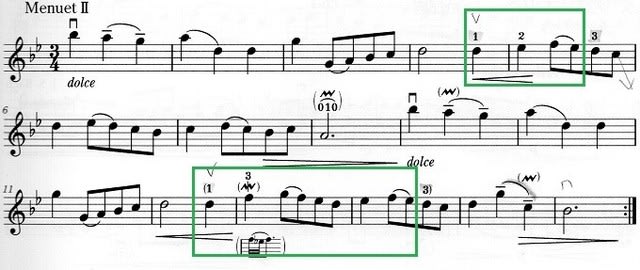

次です。完全5度と減5度の組み合わせとなっている場所(赤い枠のところ)です。

最初の2音は、完全5度の印が付いていて、薬指(3番指)でD線とA線の2弦を押さえてスラーで弾きます。

次の2音、減5度の印がついていますが、私の場合、この2音を1本の指で2弦を押さえて弾けば、滑らかに弾けると思ったのですが、そこは、2本の指で1音ずつ押さえて弾かなければいけません、と言われました。

私の指運びは、3番の指で2音、2番と1番、そして3番と1番です。

右手の弓は、スラーで、ダウン、アップ、ダウンですので、この弓の動きに合わせて、左の指の位置や指運びを見ながら弾こうとすると、何度やってもうまく指が動きません。初めての「弾けない!」不安に陥りました。初見で弾いたときは弾けたのに、なぜ弾けなくなってしまったのか?

そこで、脳のスイッチを切り替えてみました。

運指を意識せずに、普通にメロディーを追って弾いてみようと、頭の中でメロディーを奏でながら弾いてみました。すると、スラッと弾けたのです。

多分、脳科学の領域かもしれないですが、脳からの何らかの指令によって、メロディーを弾こうとする意識が指を動かしたのではないかと思います。

こういう現象はピアノでもあったのですが、すっかり忘れていました。

レッスンでは、ピアノ伴奏を付けてやり直しはしましたが、2回目は自分でもまあまあ納得のいく出来で、先生から〇も頂きました。

次回のレッスン課題は、バッハのガヴォット(ト短調)と、ドヴォルザークのユーモレスクの2曲です。

このユーモレスクの譜面には、第3ポジションの印が満載です。😂