昨日は朝から大荒れの天気でした。

傘を差していても、風に煽られてレインコートもカバンもビショビショになりました。

桜もかなり散ってしまったでしょうね。

昨日は火曜日。

先週の火曜日、4月3日も雨でした。

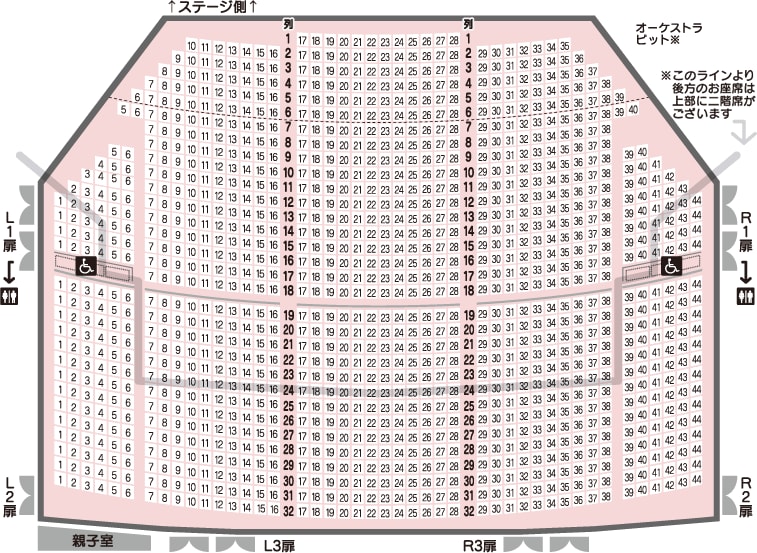

その日の夜は桜能を観に靖国神社へ行く予定にしていましたが、雨天の場合は、会場が後楽園近くにある文京シビックホールに変更されることになっていて、結局その会場へ向かうことになりました。

昨年は桜の開花が早く、夜桜能の日には桜は終わりそうだったのですが、今年は遅かったので先週がちょうど見ごろ…なのに雨。

天気とは何とも意地悪なものです。前日の公演日は晴れていたのですから。

2024.4.3

演目:

舞囃子「融」

狂言「薩摩守(さつまのかみ)」

能「土蜘(つちぐも)」

靖国神社での座席は姉がSS席を取ってくれたので、本当なら能舞台のすぐ横で、間近で観賞できる最高の場所のはずでした。

文京シビックホールに着き、席に案内されると姉と二人で唖然。

左ブロックの更に左、出口のそばの台形のブロックが、靖国神社の座席ブロックに相当する場所として割り当てられていました。

この位置は、コンサートであれば、A席のランクでしょう。SS席の金額を払っていたのに、これはひどいと思いました。

更に運悪く、私の斜め前、ちょうど舞台を見る方向に座高の高い男性の頭があり、舞台中央が全く見えず…。

幸い、その頭を挟んで両脇に役者が立ってくれた狂言だけは、なんとか見られたというところです。

私の席から、立った状態での舞台の眺め。

その狂言ですが、事前に勉強をしていれば更に面白かったと思うのですが、最後のオチの場面で何を言っていたのかわからなかったために、笑いの瞬間を逃してしまいました。オチを出せなかったのがオチだったようです。

狂言「薩摩守」

出演:シテ・野村万作(渡守)、アド・野村萬斎(出家)、アド・岡聡史(茶屋の主人)。

薩摩守(さつまのかみ)というのは無賃乗車をする人の例えだということを、後で調べて分かりました。

どなたかが書かれた話の内容を見つけたので、文章を整理して引用させて頂きました。

遠国からきた出家(旅の僧)は、世間知らずで茶を飲むにも船に乗るにもお金が必要であることを知りません。出家ほど心安いものはござらん、なにしろ僧を皆が大事にしてくれるので楽々旅ができるなどと、のほほんとしています。

天王寺に参詣する途中に寄った茶屋でうまいうまいと茶を二杯も飲み、立ち去ろうとするところで茶がわり(茶代)を請求されて目を白黒。二杯だから二銭ですが二銭が一銭と言われても持ち合わせがありません、と言う始末。呆れた茶屋の主人がどこへ行こうとしているのか問うと、住吉の天王寺へ参詣するつもりだと答えると、途中にある神崎の渡では必ず船賃を取られるがどうするのかと聞きました。とても徒歩で渡れるような場所ではないので、気の毒に思った主人は、この天然系の憎めない出家に茶代を許した上に、神崎の渡守は秀句(洒落)好きなので、船に乗ったら船賃は薩摩守(さつまのかみ)と言い、心はと問われたら忠度(ただのり)と答えればただで渡してくれるだろうと教えてやります。

親切な茶屋の主人に感謝しながら旅を続ける出家は、神崎の渡で対岸に渡守を見つけて呼びますが、渡守は呼んでいるのがただ一人と知ってそっぽを向きます。実は、この川は危ないので一人二人では渡さない定めになっているのですが、そうと知った出家は、他にもたくさんいると嘘をつき、渡守は騙されて船を漕ぎ寄せて僧を船に乗せてしまいます。

渡守に、たくさんいるという同行者はどこにいるのか聞かれると、僧は二、三日後に来ると答えます。渡し守は怒って出家を船から下ろしてしまいますが、出家は頼み込んでなんとか乗せてもらいます。

船賃は十町だが?と渡守が言うと、十町でも二十町でもと強気ながら、向こう岸へ着いてから出すと言った途端に渡守に途中の島へ置き去りにするぞとおどされて、出家は「船賃は薩摩守」と、茶屋の主人に教わった秀句を言います。

渡守はそれは秀句かと喜びます。渡守は自分が秀句好きとどうして分かったかと問うと、出家は神崎の渡守の秀句好きは唐土、天竺、我が朝三国に隠れもないことだなどとおだて、渡守はすっかり気をよくしてしまいます。

そうこうするうちに舟が岸に着き、舟から下りた出家はそのまま立ち去ろうとしますが、渡守は薩摩守の「心(オチ)」は何かと問います。しかし、オチをすっかり忘れてしまった出家は答えることが出来ず、薩摩守の心は薩摩守などと答えて渡守を怒らせてしまいます。渡守に問い詰められた出家は、忠度(ただのり)の「のり」だけを覚えていたので、最後に「青海苔の引き干し」と答えてしまい、怒った渡守が「やくたいもなし、とっととおりやれ」と言い放って、出家が「面目もござらぬ」と留になります。

そうこうするうちに舟が岸に着き、舟から下りた出家はそのまま立ち去ろうとしますが、渡守は薩摩守の「心(オチ)」は何かと問います。しかし、オチをすっかり忘れてしまった出家は答えることが出来ず、薩摩守の心は薩摩守などと答えて渡守を怒らせてしまいます。渡守に問い詰められた出家は、忠度(ただのり)の「のり」だけを覚えていたので、最後に「青海苔の引き干し」と答えてしまい、怒った渡守が「やくたいもなし、とっととおりやれ」と言い放って、出家が「面目もござらぬ」と留になります。

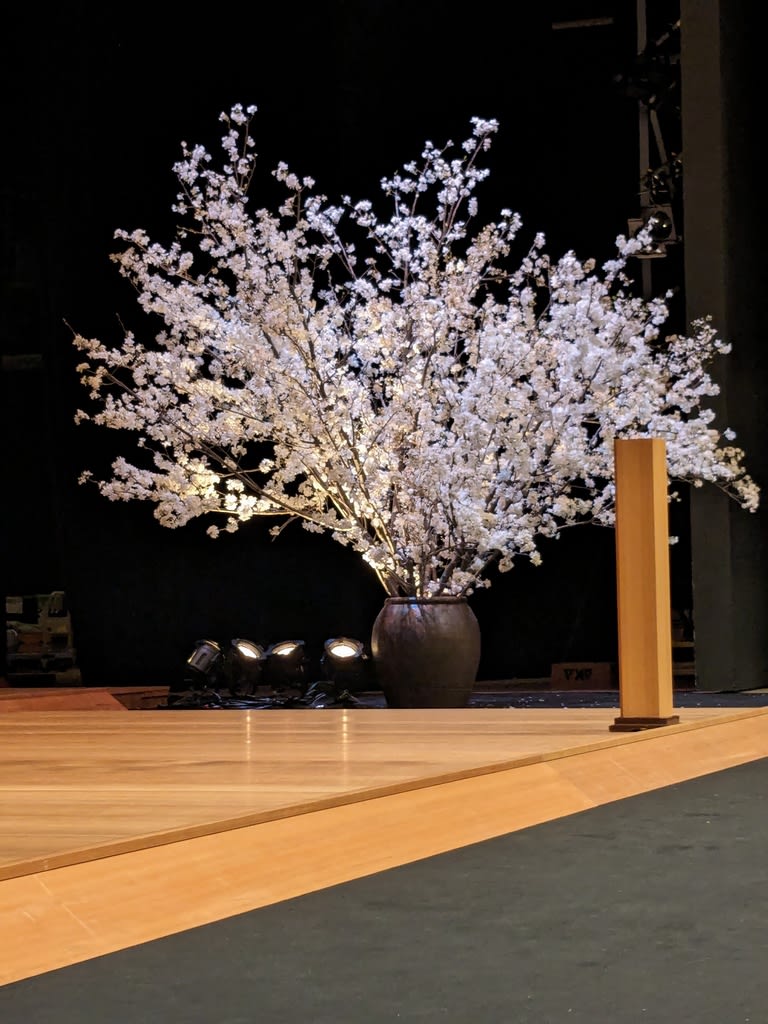

舞台に飾られた桜

屋内のため、薪の火入式が見られず、残念でした。